По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

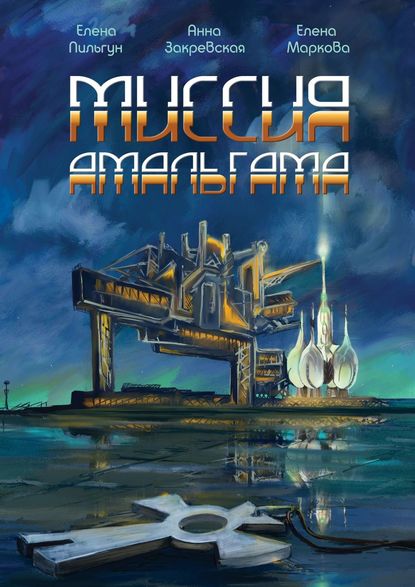

Миссия Амальгама

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Какую-нибудь порнуху придумают, «та, что любит пожестче», – выбила из себя Настя, каменея в Дамировых руках и отдавая тишине жалкую театральную паузу. – А это на самом деле… С детдома осталось.

«А у кого-то и дома нет»… Не при чем здесь Хамовники, ей-богу. А возраст оказался просто критерием отбора. Чем старше, тем сложнее отпустить прошлое и сказать «будь что будет, подыхать так с музыкой». Дамир вдруг рассмеялся, кожей почувствовав удар трех удивленно-возмущенных взглядов. А смех уже окопался в диафрагме. Нет, в нем не было превосходства человека, который уже битых три недели имитирует половой акт – один, затянувшийся такой, – с женщиной-мокрый-сон-миссии-Амальгама. Нет. Это просто последняя стометровка на выходе из лабиринта. Прекращение бега загнанной жертвы.

– А мы сейчас отрепетируем, – выдал Рамазанов и отступил на шаг. – Отойдите от нее, ребята. Тим, вот тебе изолента, знаешь ведь, если не можешь починить – ты использовал мало изоленты, а-аха… Сигай на стул и заклей глазок у камеры. Вон там, чуть по диагонали. Да. Ну что, Анастасия Павловна, жги!

– Ты охренел, – припечатал Лапшин, спрыгнувший со стула, но Настя уже крутнулась на каблуках, встав спиной к зрителям и мерцанию Москвы-2 за окном.

Игры кончились.

– Свет!

Ты закрываешь глаза. Полыхает холодным ртутным какое-то мраморно-зеркальное помещение. Допустим, м-м-м… Томограф. Или операционная. Или кабинет дообследования с неприличным количеством инквизиторских приборов в шкафах. Неважно. Секунды – каждая, как последняя сороковая миля. Ждут. Шприцы ждут. Ждут металлические окуляры. Ждут люди в белых халатах.

– Камера!

Ничего не значащая болтовня, что воркование биолога. Запах спирта – зарекаюсь эту гадость пить больше. Финальный аккорд: «Раздевайтесь, проходите!» И режиссерская ухмылочка, когда он баюкает в правой руке…

– Мотор!

Разрывающий барабанные перепонки хруст молнии на куртке. Рывок. Рукава, которые никак не хотят быть ненужными, заламывают назад руки, но картина неполная. Еще пара секунд. Освободившиеся ладони рвут с тела милую футболку цвета небесной лазури… Ты не носишь нижнее белье, не придумали еще такого на размер «А-минус-один». Зато в легких уже формалин, а под тусклым светом ночи и ртутных ламп стремительно приближающегося завтра полыхает шрам, что тянется через всю спину.

В руке режиссера кнут. Не тот, который был у воспитателя в детдоме, да и бил наискось, с оттяжкой, до мяса, тогда не он. Обывательская масса поверит, конечно, в БДСМ и грязное прошлое Насти – они просто не знают, что любимых, даже очень своеобразно любимых так не бьют.

– Снимешь – они просто будут гадать, – шепчет Настя слова режиссера, и судорога прошивает обнаженное тело навылет, – не снимешь – узнают то, что мне вздумается, а фантазия у меня, сама знаешь, ого-го… И какая тебе потом лингвистика, если для публики Настенька станет всего-то внештатницей-развратницей…

Прижимается к спине ткань сорванной футболки, но даже через нее тепло Дамира пробирается к заледеневшему сердцу, пропускающему удар за ударом. Все молчат, но приказ темноты однозначен.

Говори. Говори, пока можешь.

А хочешь – кричи, если так легче.

– А теперь ты представь, что всё это было зря… даже самые пессимисты не в корень зрят. Пр-р-р-росыпается новый день, догор-рит заря, только новой уже не будет, не будет, вовек не будет…[30 - Дарина Stark]

***

Оставшись в одиноком пространстве узкой каюты, Антон снял рубашку, вздрогнув от свежих воспоминаний о репетиции Настиного стриптиза, скинул ботинки и встал на весы. Тонкая сенсорная панель едва заметно прогнулась под весом биолога, словно размышляя, выдать ему правдивый или утешающий вариант ответа, и Тоха вновь вернулся мыслями к той, с кем он проработал бок о бок пять институтских лет. Воображение парня, воспитанного в атмосфере нежной и бережной родительской любви, отказывало напрочь при попытке вообразить, за что жестокий воспитатель мог отлупить кнутом светловолосого ангела с милыми ямочками на щеках, которым была рождена Анастасия Ветер.

Весы пискнули придавленным ополовником и выдали результат. Минус полтора кило, однако. Даже с поправкой на ухищрения типа задержки дыхания результат можно признать статистически значимым…

Сплюнув в сторону кандидатской и помножив на ноль все индексы цитирования вместе с высоконаучной терминологией, биолог покинул площадку весов. Ну, хоть какой-то прок во всем этом есть для тебя, пай-ботан, спокойно и без борьбы шагнувший из прянично-кружевного мирка интеллигентной семьи прямиком в чистые и гулкие коридоры академической науки.

Давай уже Истину, товарищ Хлебников. Пороху ты не нюхал. Огонь и воду, как Лисов, не проходил. Жизнь рогом изобилия, как у богатеньких спиногрызов, не была, но и не била она тебя, Тоха. Берегла, как консерву в холодильнике. А это значит – не жил ты совсем. И, пока твои сверстники набивали синяки, взлетая под облака на скейтах, и отчаянно целовались по подъездам, ты читал о том, почему кожа от удара становится фиолетово-желтой и о том, какие инфекции могут передаваться половым путем.

По-хорошему, в проекте тебя быть вообще не должно, но ты случайно вперся в кабинет, когда Орлов беседовал там с Настей и Тимкой. И тихий ультиматум Настиного «вы берёте нас втроём, капитан, или я отказываюсь участвовать» ты не забудешь никогда. Но если геологу, который при любой возможности готов был рвануть куда-нибудь, где ещё не ступала его нога, сама судьба подкинула козырного туза, то тебя-то, Тоха, какая пиявка в афедрон тяпнула, что ты толкнул перед Орловым такую пламенную телегу о своем желании участвовать в проекте, какой от тебя не услышал даже ученый совет на защите пресловутого диссера?

Так было в твоей жизни лишь единственный раз. Поезд «Москва-Казань», первая самостоятельная поездка на какой-то фестиваль юных гениев. Ты страшно опаздывал, но с боем взял стометровку платформы и запрыгнул в вагон уже на малом ходу, оттолкнув проводницу, которая не хотела пускать тебя без билета. Был билет, был ведь, как положено, только оказался упрятан мамой от риска «а вдруг потеряешь» в самый дальний угол сумки. Просто вдруг не оказалось времени на жизнь по линеечке, просто ты дал себе право догнать мечту. И на ту жалкую минуту зашкала пульса и гонки с ветром ты смог стать настоящим.

Билет все еще при тебе, Антон, жжет под ребрами, ждет своего рейса. Быть может, уже дождался.

***

Похмелье от медицинского спирта накатывало тошнотворными волнами, укачивало Настю в сизых объятиях. Хорошо, что хоть в туалетах не догадались поставить камеры, иначе на всю страну сейчас светилось бы ее измученное лицо, обрамленное водорослями волос, склонившееся над унитазом. Идея Дамира показалась бы ей негуманной в любой другой ситуации, но несколько часов назад именно эта репетиция проклятого медосмотра стала ее, Настиным, спасением. Боль разделенная теряет градус, как теряет градус и смысл алкоголь, распадаясь в организме и выходя наружу царапающей горло жидкостью.

Настя добрела до своей кровати и рухнула лицом в подушку, провалилась в ватный похмельный сон.

Она сидела у костра на поляне и слушала, как весело потрескивает хворост и пляшет необычное пламя с лиловатым оттенком. Лес вокруг, но пахло в этом лесу незнакомо, странно и чуточку пугающе. И на темном полотне неба над головой растянулись чужие созвездия, нет их ни на карте Северного, ни на карте Южного полушарий.

Куча меховых шкур рядом с Настей зашевелилась, из нее высунулась вполне себе человеческая рука, схватила палку и подпихнула к костру выкатившиеся головни. Вслед за рукой вынырнула и голова, пронзительные черные глаза уставились на историка. И, словно продолжая некогда начатый разговор, из недр меховой кучи зазвучал глухой голос – то ли мужской, то ли женский – не разобрать…

– Ждут боги явные, когда боги небесные придут и разбудят Изгнанницу. Окружат ее заботой и покровительством своим. Бог темный с сердцем хрустальным да бог светлый с сердцем горячим, с ними человек-зерно да сосуд неприкаянный, Изгнанницу ожидающий.

Настя не перебивала шамана, силясь понять, где она оказалась и почему ей все это говорят. А тот повернул лицо к огню, и стало понятно, что это все же мужчина с глубоко посаженными темными глазами, острым птичьим носиком и давно немытым лицом.

– Слушай, дитя. Слушай и запоминай, храни знание, тебе не привыкать. И запомни – к тебе пойдут они за знаками, за помощью, протяни им руки навстречу и открой сердце, как сделали для тебя друзья, – Настя не поняла, как шаман успел оказаться на ногах и как ее щеки оказались в его горячих ладонях. – Не бойся ничего. Они чувствуют в тебе правду и поверят, когда ты озвучишь ее.

– Что вы от меня хотите? Какая правда? Кому и что я должна сказать?

По непредсказуемой логике сна поляна завертелась перед глазами, как клятая центрифуга, и Настя услышала тающий вдали глухой голос: «Вспомнишь. Почуешь их. Вспомнишь…”, – и проснулась от трезвона будильника в своей постели на липкой, насквозь пропитавшейся потом простыне…

***

– Ты будешь хотеть меня, орел ты драный, – шепот Риты ввинчивается в ухо и сопровождается очередной порцией свежих царапин на голой спине.

– Аааргх, – приходится стонать и изображать страсть, но выходит неубедительно.

Как он только мог хотеть эту холодную целлулоидную куклу в самом начале подготовки к полету?

– Давай, шевелись. Если не будешь стараться, режиссер быстро найдет более горячего парня, а ты вылетишь отсюда пробкой, – Рита никак не успокоится, ее самолюбие задето сегодняшней инертностью Дамира.

Играть героя-любовника под прицелами камер, на глазах Орлова и режиссера оказалось невыносимо. Сначала Дамир посмеялся, когда ему предложили эту роль и согласился без колебаний. Думал, будет легко. Думал, опрокинет красотку пару раз и гордо удалится, и все будут довольны. Ан нет – Пурге страсти подавай, Рите – удовлетворение, а себе самому – чистую совесть…

И эта совесть вставала каждый раз алой пеленой перед глазами, когда Дамир входил в покои навстречу пурпурным шелкам, черному пеньюару и неестественной, хищной улыбке Риты. Совесть. Память. Эти два слова отменяли действие любой виагры, заботливо подсыпанной медичкой в бокал красного. И вставало перед глазами милое лицо с глазами лани, пушистыми ресницами, доброй улыбкой. Альфия.

Ты ведь свататься к ней хотел, приехал из столицы с деньгами и пошел к отцу с новостью – мол, хозяйку в дом берем, собирайся, пойдем договариваться о выкупе. Да отец взглянул на тебя печально и сказал, как припечатал:

– Опоздал ты. Сговорили Альфию в прошлом году за богача в Горячий Ключ.

– Как? Дай мне адрес, поеду к ней… – сердце горячее билось в ребра, отказывалось верить. – Поговорю с ее мужем.

– Сын, – рука отца на плече тяжела, как камень. – Некуда тебе ехать, остынь, говорю. Ко вдовцу поедешь рану бередить.

– Так она… – голос оставил тебя, и ты мог только дышать да смотреть в пол.

– Бросилась она с моста в реку наутро после свадьбы, даже записки не оставила. Похоронили здесь, на горе. На могиле черешню молодую посадили.

Все видят, все прощают тебе глаза мертвой возлюбленной, да не можешь ты сам себе простить этот цирк с нелюбимой на камеру, хоть и выкупаешь так свою свободу. Стисни зубы. Расслабься. Позволь умелым рукам ласкать тебя и улыбнись Рите в ответ. Может, не вылетишь так скоро…

***