По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

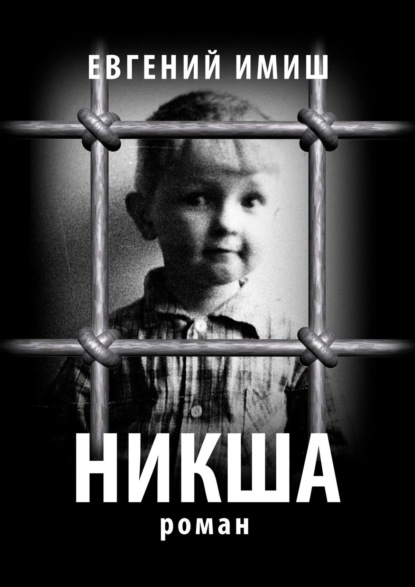

Никша. Роман

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Никша. Роман

Евгений Имиш

Роман охватывает семь лет пребывания юного героя в тюрьме. Периоды взросления, обучения, дружбы нарисованы подробно, со всеми нелепыми мелочами и глупостями, присущими юности. Соткан роман из баек, смешных историй, живописных картин уродливого быта и, что несомненно является его основным достоинством, огромного количества портретов людей. Галерея характеров – декорация, в которой происходит изменение героя.

Никша

Роман

Евгений Имиш

© Евгений Имиш, 2020

ISBN 978-5-0051-9703-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Никша

Роман

Глава I

Порядок перемещений таков: сначала ты сидишь в отделении милиции, затем после предварительных дознаний тебя переводят в КПЗ. Оттуда уже в тюрьму. В КПЗ я помню немногое. Лежали в рядок на деревянном настиле человек пять, в полутьме, и почти не общались.

Все сейчас вспоминается довольно скудно, только лохмотья сокамерников, постоянно падающие штаны (ремень и шнурки забирают) и редкие посещения следователя. Помню, как я хотел выйти оттуда хоть на час, хоть на сколько, чтобы исчезнуть, скрыться от этого ужаса. Пожалуй, если призадуматься, я во всей жизни ничего так не желал, но следователь, которого я пытался упросить заменить меру пресечения, скорее всего это чувствовал или знал, сразу отчислив меня к разряду знакомых ему по опыту неутомимых беглецов. Помню, что он меня совсем не слушал, а только заполнял бумажки.

Кто был этот человек? Не помню ни лица, ни голоса, ничего.

***

Через час окажусь в тюрьме.

Автозек, разделенный решетками и листами железа на четыре помещения. Две клетки для нас, коридорчик для конвоира и еще небольшое помещение для одного узника, «стакан».

Сначала две клетки заполнили нами, может быть, пятнадцатью мужиками, и затем отдельной программой по коридорчику в «стакан» прошла девушка. Этот проход сопровождался улюлюканьем и гоготом, и ведь надо же, я помню, как она входила и как выходила и ее кривую усмешку и брошенный на нас насмешливый взгляд. Всегда и везде мне мерещилась возможность знакомства, глупость какая-то, но, даже будучи зажатым в клетке кучей народа, и увидев мельком один силуэт, я помню, что в голове моей пробежали какие-то надежды, какие-то грезы, и не о свободе.

Пока ехали, самые горластые пытались завести с ней разговор. Спрашивали, как зовут, за что попала, хвастались осведомленностью: «Что, красавица, в Кошкин дом?» («Кошкин дом» – это женское отделение в Бутырке). Но всю дорогу из «стакана» не донеслось ни звука.

***

Бутырка меня поразила. Тогда я уже слышал что-то про Екатерининские конюшни, про казармы, про сбежавшего Дзержинского, но всего этого можно было и не знать, чтобы почувствовать несовременный размах. Мне показалась она огромной, и по общему плану, по только угадываемому массиву было понятно, что здесь неимоверно толстые стены. Сборка – это первый этаж тюрьмы – была вся одно пространство, как зал ожидания на вокзале или в аэропорту, и лишь по периметру маленькие двери бесчисленных «стаканов», транзиток, служебных помещений. К нашей партии присоединились еще такие же группы с разных районов Москвы, и мы уже целой колонной с баулами и сумками шли сквозь этот «зал ожидания».

***

Вот ненавязчивое начало одной истории. Нас человек пятьдесят в транзитной камере, и мы ждем разных предварительных процедур: распределений, оформлений и так далее. Кто чем занимается, спят на баулах, разговаривают. Я сижу, тихонечко боюсь, собираюсь с силами, делаю, так сказать, ревизию своих физических возможностей, потому что мне, тогда восемнадцатилетнему хулигану, казалось, что меня привезли на «бой быков», что мне предстоит много драться, что я должен быть диким и злым и тогда со мной не произойдет тех мерзостей, о которых в своем дворе наслышан каждый такой парень, как я. И таких, как я, сидящих в засаде молодых ребят, наверное, больше половины. Но были и другие. Зрелые или старые люди, попавшие сюда не в первый раз, а может, и в первый, но в силу своего возраста относящиеся к происходящему по-житейски спокойно. Среди таких бывалых выделялся один усач, громогласный и очень общительный. Уже весь мирно переживающий свое несчастье этап знал, что он вернулся в «дом родной» и что от этого испытывает лихую, отчаянную радость. Бравада его слышна была издалека, и я с восхищением наблюдал, как на другом конце камеры он организовал какую-то игру, громко подзадоривал всех и смеялся.

***

Процедуры, которые нас ожидали, все так или иначе видели в кино. Стрижка, взятие отпечатков пальцев, фотографирование с этой чудесной дощечкой наперевес, но вот «шмон», то есть обыск, каким я тогда его испытал, достоин отдельного описания.

Полсотни людей загнали в маленькое помещение с одним низко расположенным окошком. Из него высовывался язык конвейерной ленты, как у нас была в школьной столовой, и просвет над лентой был занавешен куском дерматина. Всем велели раздеваться догола, высыпать все из вещмешков и всю эту кучу шмоток положить на конвейер. Вещи, сваленные наспех, вперемежку, свои – чужие, исчезали за дерматином, и толпа голых подследственных с недоумением смотрела на это, гадая, как же потом всё это разобрать. Наконец последний преступник простился с последним носком, конвоир скомандовал: «Руки за голову. Бегом по коридору», и мы друг за другом побежали в обход таинственного чрева, поглотившего наши вещи. Пол был выстелен резиновыми ковриками, и мы весело шлепали по ним. В конце коридора, перед входом в такое же помещение, с другой стороны стоял еще один конвоир со своими командами: «Открыть рот. Присесть. Раздвинуть ягодицы. Следующий». Я не сказал, что все это происходило в какой-то нервной гонке. Конвоиры почему-то считали своим долгом злобно нас подгонять и, всячески нагонять страху, от этого и вещи вперемежку, и мы выглядели очень забавно. Помню перед собой чье-то тщедушное тельце, смешно выполняющее команды: в раскоряку, неуклюже, как лягушонок. Видимо, и я был похож на такого же лягушонка.

И все-таки самое смешное началось, когда мы собрались с другого конца конвейера и вещи, еще более перепутавшиеся, посыпались на пол.

Честно скажу, я не помню унижения. Помню удивление, которое сейчас бы я сформулировал так: Как ведь они знают, что целая толпа людей всего за несколько минут, выбирая вещи из сваленной кучи, в состоянии одеться – быстро, чётко, каждый в своё!?

Знают. Они много чего про нас знают.

***

В той, упомянутой мной транзитной камере было открыто окно, и была только одна решетка. Обычно перед решеткой стоят «реснички», это статичные жалюзи, из толстого железа, пропускающие лишь косые лучи солнца, Но там их не было, и из выходящего во внутренний двор окна можно было увидеть тюрьму, как бы со стороны. Это был мой предпоследний уже не свободный, но еще не искушенный взгляд со стороны.

Было темно, тюрьма была кругом, и из черных, ржавых ее окон доносились веселая музыка и хриплые крики, направленные на улицу: «Один, один, восемь», или «Два, один, два». «Говори», – отвечали из другого окна. «Давай маяк» – «Стоит. Гони», – потом минутное молчание и «Дома, дома. Расход». Прижавшись к решетке, я ничего не понимал и только завороженно смотрел на черную тюрьму.

Потом, конечно, для меня это стало обычным языком: цифры – номер камеры, которую вызывают, маяк – длинная палочка из свернутой бумаги с набалдашником из хлебного мякиша. Маяк выставляют за окно, чтобы из соседней камеры на него можно было набросить «коня», то есть веревку, сплетенную из ниток, с грузиком. Так между камерами наводились дороги, по которым гоняли малявы, другими словами, велась переписка. Все это стало потом привычным, но тогда я не мог поверить, что вижу это наяву.

И последний свой взгляд извне я помню в коридоре уже после шмона и прочих мероприятий, непосредственно перед распределением по камерам. Все той же измученной колонной мы шли вдоль ряда камерных дверей, («тормозов»), и конвоир изредка стучал по ним, требуя тишины. Оттуда раздавался дикий хохот, непонятные реплики, и у меня мороз бежал по коже. Через несколько минут я должен буду оказаться там среди этих нечеловеческих голосов, и мне представлялись отвратительные урки из самых страшных фильмов, какие я когда-либо видел.

***

На каждом повороте бесконечных бутырских лабиринтов наша колонна редела. Сопровождающий вызывал по двое, по трое, те называли свои статьи, а он им – номер камеры и передавал их этажным охранникам. Подошла моя очередь, и, направляясь к камере, я обнаружил, что уже знаю двух моих сокамерников. Один был молодой парень, фельдшер, и второй – тот самый бывалый усач, который так лихо выставлялся на сборке. Его звали Игорь.

***

Почему я попал на «спецы», я до сих пор не понимаю. Спецы – это маленькие камеры, человек на шесть, как в моем случае, где могли сидеть и рецидивисты и первоходы, кто угодно, если по оперативным соображениям круг общения на время следствия должен быть ограничен. Мое дело было простое, все в нем было ясно с первого же взгляда, однако я попал к людям, которых не следовало держать в общих камерах. Оказался в очень махровом окружении совершенно незаслуженно.

Замечательно помню, как передо мной предстали эти экстравагантные персонажи.

Спица, страшный до невозможности. Вместо головы у него был череп, обтянутый кожей. Сам очень сухой, очень сутулый, с паучьими движениями. Он встретил нас беззубой улыбкой, обращаясь к кому-то лежащему под одеялом: «Эй, пидор, вставай. У нас гости».

Мы смотрели с трепетом и отвращением на вылезающего из-под одеяла человека. Мы подумали, что это настоящий пидор, и, когда он протягивал нам руку, не знали, что делать.

– Черт знает, что о нас подумают. Спица», – сонно проворчал он и представился: – Одесса. Вы его не слушайте, он сам пидор, вот и злится.

Одесса был в тельняшке, с интеллигентными замашками остроумный еврей лет сорока. Обращение было неожиданно вольное для тюрьмы, и мы сразу поняли, что имеем дело с серьезными людьми.

Был и еще один: парень неопределенного возраста, спортивный, с серым и беспокойным лицом психа – Малыш.

***

Одесса давал нам почитать свой «объебон» (обвинительное заключение). Это был огромный машинописный «кирпич», который я только пролистал. Я понял, что Одесса со своими подельниками переодевался в милиционера и грабил квартиры. Меня поразило количество эпизодов, всех, как один, похожих друг на друга.

Малыш рассказывал про свою извечную «войнушку». Его брали всегда с особой помпой, то есть перестрелка, вертолеты, оцепление. Казалось, что всю жизнь он только тем и занимался, что сидел, выходил и доставал оружие, давал бой ментам, и снова садился. Он был настоящий маньяк и психопат. В молодости он занимался самбо и иногда показывал мне разные приемы, сейчас я уверен, что он просто лапал меня, как девку. Однажды он предложил мне сыграть в карты на это классическое «просто так», Спица и Одесса напряженно следили за нами, и, когда я, не ведая, что происходит, стал соглашаться, вмешались: – Малыш, так не пойдет, это беспредел. Ты сначала объясни ему, что это.

Оказалось, что «просто так» по чудесной тюремной логике значило «жопа». В данном случае, конечно, моя, потому что я бы обязательно проиграл.

У нас с Малышом было одно общее занятие. Он нахватался разной медицинской информации, и готовился «косить» на пятиминутке (выездная психиатрическая комиссия). Вечерами он сажал меня напротив, и я, играя роль врача, задавал ему вопросы, на которые он согласно выбранному диагнозу отвечал. Он кривлялся, ёрничал, и, честно говоря, все это было неубедительно.

Спица, самая колоритная личность этой троицы, был каталой. По всей Бутырке от него прятались должники, и у него был заветный блокнотик, весь исписанный фамилиями и цифрами долга.

Евгений Имиш

Роман охватывает семь лет пребывания юного героя в тюрьме. Периоды взросления, обучения, дружбы нарисованы подробно, со всеми нелепыми мелочами и глупостями, присущими юности. Соткан роман из баек, смешных историй, живописных картин уродливого быта и, что несомненно является его основным достоинством, огромного количества портретов людей. Галерея характеров – декорация, в которой происходит изменение героя.

Никша

Роман

Евгений Имиш

© Евгений Имиш, 2020

ISBN 978-5-0051-9703-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Никша

Роман

Глава I

Порядок перемещений таков: сначала ты сидишь в отделении милиции, затем после предварительных дознаний тебя переводят в КПЗ. Оттуда уже в тюрьму. В КПЗ я помню немногое. Лежали в рядок на деревянном настиле человек пять, в полутьме, и почти не общались.

Все сейчас вспоминается довольно скудно, только лохмотья сокамерников, постоянно падающие штаны (ремень и шнурки забирают) и редкие посещения следователя. Помню, как я хотел выйти оттуда хоть на час, хоть на сколько, чтобы исчезнуть, скрыться от этого ужаса. Пожалуй, если призадуматься, я во всей жизни ничего так не желал, но следователь, которого я пытался упросить заменить меру пресечения, скорее всего это чувствовал или знал, сразу отчислив меня к разряду знакомых ему по опыту неутомимых беглецов. Помню, что он меня совсем не слушал, а только заполнял бумажки.

Кто был этот человек? Не помню ни лица, ни голоса, ничего.

***

Через час окажусь в тюрьме.

Автозек, разделенный решетками и листами железа на четыре помещения. Две клетки для нас, коридорчик для конвоира и еще небольшое помещение для одного узника, «стакан».

Сначала две клетки заполнили нами, может быть, пятнадцатью мужиками, и затем отдельной программой по коридорчику в «стакан» прошла девушка. Этот проход сопровождался улюлюканьем и гоготом, и ведь надо же, я помню, как она входила и как выходила и ее кривую усмешку и брошенный на нас насмешливый взгляд. Всегда и везде мне мерещилась возможность знакомства, глупость какая-то, но, даже будучи зажатым в клетке кучей народа, и увидев мельком один силуэт, я помню, что в голове моей пробежали какие-то надежды, какие-то грезы, и не о свободе.

Пока ехали, самые горластые пытались завести с ней разговор. Спрашивали, как зовут, за что попала, хвастались осведомленностью: «Что, красавица, в Кошкин дом?» («Кошкин дом» – это женское отделение в Бутырке). Но всю дорогу из «стакана» не донеслось ни звука.

***

Бутырка меня поразила. Тогда я уже слышал что-то про Екатерининские конюшни, про казармы, про сбежавшего Дзержинского, но всего этого можно было и не знать, чтобы почувствовать несовременный размах. Мне показалась она огромной, и по общему плану, по только угадываемому массиву было понятно, что здесь неимоверно толстые стены. Сборка – это первый этаж тюрьмы – была вся одно пространство, как зал ожидания на вокзале или в аэропорту, и лишь по периметру маленькие двери бесчисленных «стаканов», транзиток, служебных помещений. К нашей партии присоединились еще такие же группы с разных районов Москвы, и мы уже целой колонной с баулами и сумками шли сквозь этот «зал ожидания».

***

Вот ненавязчивое начало одной истории. Нас человек пятьдесят в транзитной камере, и мы ждем разных предварительных процедур: распределений, оформлений и так далее. Кто чем занимается, спят на баулах, разговаривают. Я сижу, тихонечко боюсь, собираюсь с силами, делаю, так сказать, ревизию своих физических возможностей, потому что мне, тогда восемнадцатилетнему хулигану, казалось, что меня привезли на «бой быков», что мне предстоит много драться, что я должен быть диким и злым и тогда со мной не произойдет тех мерзостей, о которых в своем дворе наслышан каждый такой парень, как я. И таких, как я, сидящих в засаде молодых ребят, наверное, больше половины. Но были и другие. Зрелые или старые люди, попавшие сюда не в первый раз, а может, и в первый, но в силу своего возраста относящиеся к происходящему по-житейски спокойно. Среди таких бывалых выделялся один усач, громогласный и очень общительный. Уже весь мирно переживающий свое несчастье этап знал, что он вернулся в «дом родной» и что от этого испытывает лихую, отчаянную радость. Бравада его слышна была издалека, и я с восхищением наблюдал, как на другом конце камеры он организовал какую-то игру, громко подзадоривал всех и смеялся.

***

Процедуры, которые нас ожидали, все так или иначе видели в кино. Стрижка, взятие отпечатков пальцев, фотографирование с этой чудесной дощечкой наперевес, но вот «шмон», то есть обыск, каким я тогда его испытал, достоин отдельного описания.

Полсотни людей загнали в маленькое помещение с одним низко расположенным окошком. Из него высовывался язык конвейерной ленты, как у нас была в школьной столовой, и просвет над лентой был занавешен куском дерматина. Всем велели раздеваться догола, высыпать все из вещмешков и всю эту кучу шмоток положить на конвейер. Вещи, сваленные наспех, вперемежку, свои – чужие, исчезали за дерматином, и толпа голых подследственных с недоумением смотрела на это, гадая, как же потом всё это разобрать. Наконец последний преступник простился с последним носком, конвоир скомандовал: «Руки за голову. Бегом по коридору», и мы друг за другом побежали в обход таинственного чрева, поглотившего наши вещи. Пол был выстелен резиновыми ковриками, и мы весело шлепали по ним. В конце коридора, перед входом в такое же помещение, с другой стороны стоял еще один конвоир со своими командами: «Открыть рот. Присесть. Раздвинуть ягодицы. Следующий». Я не сказал, что все это происходило в какой-то нервной гонке. Конвоиры почему-то считали своим долгом злобно нас подгонять и, всячески нагонять страху, от этого и вещи вперемежку, и мы выглядели очень забавно. Помню перед собой чье-то тщедушное тельце, смешно выполняющее команды: в раскоряку, неуклюже, как лягушонок. Видимо, и я был похож на такого же лягушонка.

И все-таки самое смешное началось, когда мы собрались с другого конца конвейера и вещи, еще более перепутавшиеся, посыпались на пол.

Честно скажу, я не помню унижения. Помню удивление, которое сейчас бы я сформулировал так: Как ведь они знают, что целая толпа людей всего за несколько минут, выбирая вещи из сваленной кучи, в состоянии одеться – быстро, чётко, каждый в своё!?

Знают. Они много чего про нас знают.

***

В той, упомянутой мной транзитной камере было открыто окно, и была только одна решетка. Обычно перед решеткой стоят «реснички», это статичные жалюзи, из толстого железа, пропускающие лишь косые лучи солнца, Но там их не было, и из выходящего во внутренний двор окна можно было увидеть тюрьму, как бы со стороны. Это был мой предпоследний уже не свободный, но еще не искушенный взгляд со стороны.

Было темно, тюрьма была кругом, и из черных, ржавых ее окон доносились веселая музыка и хриплые крики, направленные на улицу: «Один, один, восемь», или «Два, один, два». «Говори», – отвечали из другого окна. «Давай маяк» – «Стоит. Гони», – потом минутное молчание и «Дома, дома. Расход». Прижавшись к решетке, я ничего не понимал и только завороженно смотрел на черную тюрьму.

Потом, конечно, для меня это стало обычным языком: цифры – номер камеры, которую вызывают, маяк – длинная палочка из свернутой бумаги с набалдашником из хлебного мякиша. Маяк выставляют за окно, чтобы из соседней камеры на него можно было набросить «коня», то есть веревку, сплетенную из ниток, с грузиком. Так между камерами наводились дороги, по которым гоняли малявы, другими словами, велась переписка. Все это стало потом привычным, но тогда я не мог поверить, что вижу это наяву.

И последний свой взгляд извне я помню в коридоре уже после шмона и прочих мероприятий, непосредственно перед распределением по камерам. Все той же измученной колонной мы шли вдоль ряда камерных дверей, («тормозов»), и конвоир изредка стучал по ним, требуя тишины. Оттуда раздавался дикий хохот, непонятные реплики, и у меня мороз бежал по коже. Через несколько минут я должен буду оказаться там среди этих нечеловеческих голосов, и мне представлялись отвратительные урки из самых страшных фильмов, какие я когда-либо видел.

***

На каждом повороте бесконечных бутырских лабиринтов наша колонна редела. Сопровождающий вызывал по двое, по трое, те называли свои статьи, а он им – номер камеры и передавал их этажным охранникам. Подошла моя очередь, и, направляясь к камере, я обнаружил, что уже знаю двух моих сокамерников. Один был молодой парень, фельдшер, и второй – тот самый бывалый усач, который так лихо выставлялся на сборке. Его звали Игорь.

***

Почему я попал на «спецы», я до сих пор не понимаю. Спецы – это маленькие камеры, человек на шесть, как в моем случае, где могли сидеть и рецидивисты и первоходы, кто угодно, если по оперативным соображениям круг общения на время следствия должен быть ограничен. Мое дело было простое, все в нем было ясно с первого же взгляда, однако я попал к людям, которых не следовало держать в общих камерах. Оказался в очень махровом окружении совершенно незаслуженно.

Замечательно помню, как передо мной предстали эти экстравагантные персонажи.

Спица, страшный до невозможности. Вместо головы у него был череп, обтянутый кожей. Сам очень сухой, очень сутулый, с паучьими движениями. Он встретил нас беззубой улыбкой, обращаясь к кому-то лежащему под одеялом: «Эй, пидор, вставай. У нас гости».

Мы смотрели с трепетом и отвращением на вылезающего из-под одеяла человека. Мы подумали, что это настоящий пидор, и, когда он протягивал нам руку, не знали, что делать.

– Черт знает, что о нас подумают. Спица», – сонно проворчал он и представился: – Одесса. Вы его не слушайте, он сам пидор, вот и злится.

Одесса был в тельняшке, с интеллигентными замашками остроумный еврей лет сорока. Обращение было неожиданно вольное для тюрьмы, и мы сразу поняли, что имеем дело с серьезными людьми.

Был и еще один: парень неопределенного возраста, спортивный, с серым и беспокойным лицом психа – Малыш.

***

Одесса давал нам почитать свой «объебон» (обвинительное заключение). Это был огромный машинописный «кирпич», который я только пролистал. Я понял, что Одесса со своими подельниками переодевался в милиционера и грабил квартиры. Меня поразило количество эпизодов, всех, как один, похожих друг на друга.

Малыш рассказывал про свою извечную «войнушку». Его брали всегда с особой помпой, то есть перестрелка, вертолеты, оцепление. Казалось, что всю жизнь он только тем и занимался, что сидел, выходил и доставал оружие, давал бой ментам, и снова садился. Он был настоящий маньяк и психопат. В молодости он занимался самбо и иногда показывал мне разные приемы, сейчас я уверен, что он просто лапал меня, как девку. Однажды он предложил мне сыграть в карты на это классическое «просто так», Спица и Одесса напряженно следили за нами, и, когда я, не ведая, что происходит, стал соглашаться, вмешались: – Малыш, так не пойдет, это беспредел. Ты сначала объясни ему, что это.

Оказалось, что «просто так» по чудесной тюремной логике значило «жопа». В данном случае, конечно, моя, потому что я бы обязательно проиграл.

У нас с Малышом было одно общее занятие. Он нахватался разной медицинской информации, и готовился «косить» на пятиминутке (выездная психиатрическая комиссия). Вечерами он сажал меня напротив, и я, играя роль врача, задавал ему вопросы, на которые он согласно выбранному диагнозу отвечал. Он кривлялся, ёрничал, и, честно говоря, все это было неубедительно.

Спица, самая колоритная личность этой троицы, был каталой. По всей Бутырке от него прятались должники, и у него был заветный блокнотик, весь исписанный фамилиями и цифрами долга.