По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

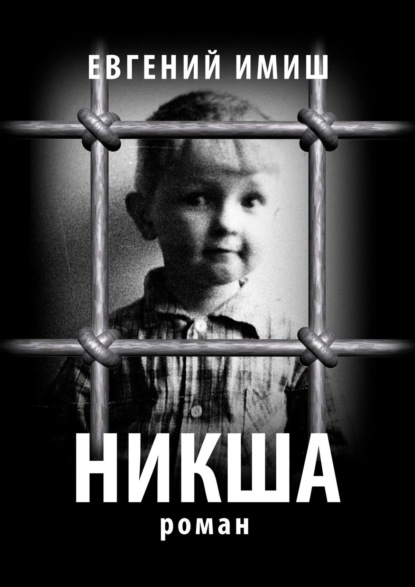

Никша. Роман

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Да, по поводу костяшек на кистях. У нас был один, погоняло Афганец, он сделал из своих рук настоящие боксерские перчатки. Что ж, я так его и запомнил: день за днем он ходит по камере, держит руки на весу и морщится от боли.

***

«Семья» в тюрьме – это когда люди делят «тюху», потрошат вместе «дачку» и впрягаются друг за друга, «если коснется». Тогда в камере царили две семьи, я имею в виду две самые активные и многочисленные семьи, влияющие на общие решения «хаты». Одна состояла из русских, а другая… я даже затрудняюсь сказать, из кого. Там были и грузины, и армяне, осетины, чеченцы – в общем, буду называть ее восточной семьей, потому что там были все. Это объяснение мне пригодится потом, а пока я вспомнил одного героя и о нем буквально два слова.

«Я карачаровец, – говорил он, – знаешь такую национальность?» Он держался немного в стороне от своих, и пододвигался только когда его звали есть. Был необыкновенно красив дикой восточной красотой. Как у них часто встречается, отличался норовистой, горделивой осанкой породистого рысака. Он и смотрел так же – грустно-грустно, большими карими глазами, как и смотрел бы рысак, запряжённый в телегу. В эту «телегу» его запрягли из какого-то театрального вуза.

Помню, однажды он лежал на спине и громко пел русскую песню «Черный ворон». Восточным тенором, с характерными для них переливами он так мужественно и горько пел, что я словно первый раз ее услышал. Может быть, обстоятельства произвели на меня такое впечатление, но, как ни крути, именно карачаровец подарил мне эту русскую песню, и она с тех пор самая любимая моя из всех русских.

***

Вот и аукнулось.

К нам перевели одного айзера, и все обступили его с вопросами. Оказалось, он сидел со Спицей. Я на правах Спицыного знакомого деловито выступил – как он, как там, то да сё.

Надо сказать, сделал я это не из дружеского участия к Спице, а просто хотелось пустить пыль в глаза. И айзер тоже. Все, что он сделал впоследствии, думаю, не из идейных соображений. Он только попал в камеру, к нему присматриваются, вот он и решил сыграть роль обличителя, отводя от себя общественный интерес. Узнав мое имя, он с негодованием стал тыкать в меня пальцем и кричать: «Братва, да он фуфлыжник, мне Спица рассказывал!»

Что мне было делать? Пока на моих руках не повисли, я успел приложиться к азербайджанской физиономии. Стали разбираться. Никто не имел права сказать мне такое, кроме самого Спицы или того, на кого он переведет долг. В свою очередь я не должен был бить айзера. Так и оставили.

Но с этого момента спокойная жизнь закончилась. Я чувствовал, что на меня косятся, и раздобыл внушительный кусок стекла (там просто сокровище). Я уже говорил, что люди играли в тюрьму и только отчасти следовали понятиям, то есть тем неписанным воровским законам, и поэтому ожидать можно было всего, что угодно. Я держал свой «кинжал» под подушкой, ходил с ним на прогулку, мылся с ним в бане.

***

Вот еще один чудесный мой сокамерник – Молодой. Щуплый, с длинными руками и большой головой. Все его лицо было покрыто рытвинами и чирьями, губы он держал постоянно трубочкой, и все выражение казалось всегда по-идиотски недоумевающим. Когда он скучал, он молча шел на пятачок, садился на корточки и, глядя в потолок, начинал рассказывать. Манера была необыкновенная, потому что все это он проделывал в полном одиночестве. По камере пробегал шепот: «Молодой рассказывает. Молодой рассказывает.», все снимались со своих мест и постепенно окружали Молодого. Вскоре вокруг него собиралась вся камера, и он вставал и говорил, как со сцены, по ролям, с ужимками и разными пантомимическими приемами, превращая свои рассказы в целые спектакли. Главным образом это были приключения его друзей: Дули и Парчины. Их похождения могли вызывать дикий хохот несколько часов подряд.

Затем Молодой умолкал и невозмутимо и просто, словно он только что всего лишь умылся перед сном, шел спать.

***

И еще один – Циркач. Так прозвали одного юношу до тюрьмы якобы работающего в цирке. Частенько посередине камеры он жонглировал кружками, крутил шахматную доску на пальце и делал это с азартом и удовольствием. Но плохо. Скорее всего, он врал про цирк и просто выдавал свою мечту за реальность.

Циркач вообще был странноватый. Маленький, почти как карлик, со сплющенным черепом и большим носом. На вид ему можно было дать не больше пятнадцати, а если поговорить, то и утвердиться в этой мысли, такой он был наивный и доверчивый.

Однажды с ним произошла такая история. Все обратили внимание на Циркача и одного армянина, когда последний, громко смеясь, говорил: «Ну, ты попал, Циркач, давай, иди, делай». Они только что закончили партию в шахматы, и, видимо. Циркач проиграл. Он вышел на проход, я даже скажу, охотно и весело, такой он был ребенок, и отжался от пола пять раз.

– Что ты мне тут делаешь? Ты сколько проиграл?

– Пять штук, Вот, отжался.

Циркач стоял и болтал руками, словно показывая, что готов еще хоть десять раз отдать такой легкий долг. Армянин опять засмеялся, обращаясь уже ко всем: «Пять штук! Проиграл мне пять тысяч и дурочку здесь валяет! Давай делай».

Циркач отжался еще пять раз и, покраснев, дрожащим голосом сказал:

– Вот, сделал пять раз, как договаривались.

Армянин вскочил и затряс пальцем у Циркача над головой:

«Я твою маму едал, ты мне сколько проиграл? Пять штук, так? Штука это сколько? Циркач, ты что, дурак? Делай, давай. Не можешь, снимай штаны.»

Циркача от страха заклинило. Совсем пунцовый, он снова отжался пять раз и встал как истукан, напряженно глядя на беснующегося армянина.

Народ поспрыгивал с нар и с интересом наблюдал эту сцену.

К армянину присоединилась почти вся его «восточная семья», и они, окружив Циркача, яростно объясняли ему, что штука – это тысяча и что, если он не может столько отжаться, то снять штаны и расплачиваться натурой – это его долг, просто его святая обязанность.

Циркач в каком-то столбняке повторял одно и то же и, по-моему, еще раза три отжимался по пять раз, как будто рассчитывая этим прекратить скандал.

Где-то через полчаса вся эта восточная братия принялась избивать Циркача. Еще через какое-то время между нарами и окном, это самый дальний угол камеры, раздался визг Циркача, с которого стали стягивать одежду. Тут все не выдержали и бросились его спасать.

Что там было! Циркач стоял в стороне, весь зареванный, а вся камера, поделившись надвое по национальному признаку, с пеной у рта решала его судьбу. Еще бы чуть-чуть – и началась бы резня, по масштабам, а главное – по такой четкой национальной разграниченности явление в тюрьме небывалое, о каком я и не слышал в самых бредовых тюремных легендах.

Но обошлось. Циркача отбили. По требованию армянина он должен был перед всей камерой дать клятвенное обещание никогда не играть на интерес. На том и порешили. Циркач, весь в слезах, дрожащий, стоял на верхнем ярусе и клялся. Причем армянин его постоянно поправлял и подсказывал: «Я клянусь братве, что никогда, ни в какую игру…» и так далее. Все, вдоволь накричавшись, таким образом, потом повеселились.

Казалось бы, и все. Но самым интересным представляется мне то, что история эта оказала на Циркача неожиданное действие. Шли недели, менялись люди, в тюрьме очень быстро меняются люди, а Циркач беспрестанно выписывал из библиотеки разные шахматные пособия. Целыми днями он сидел и решал этюды, разыгрывал партии великих гроссмейстеров. Скоро выиграть у него в шахматы не мог никто и даже само его прозвище, «Циркач» стало в камере нарицательным, означающим шахматного виртуоза, непобедимого игрока. Но если ему кто-то из новеньких говорил: «Давай по пачушке сигарет, а?», он по-детски серьезно отвечал:

– Нет, не могу, я клятву дал

***

Иногда Молодой с боксерскими перчатками, сшитыми из одеяла и набитыми поролоном, ходил по камере и искал себе спарринг-партнера. Желающих было мало. а я соглашался. На этой почве мы с ним и стали хорошими приятелями, и я, сам того не подозревая, отработал таким образом судьбе на импровизированном ринге. Но об этом потом.

Боксировал Молодой странно и талантливо, как, впрочем, все, что ни делал. Он был расслаблен и свободен, как прирожденный боксер, его можно было мутузить сколько угодно, все шло куда-то впустую, мазалось по предплечьям, натыкалось на локти, а Молодой ходил вокруг мешковато и спокойно, как по собственной кухне, и ничего с ним не делалось. К нам как-то перевели Хохла, молодого парня из Черкасс, как оказалось, мастера спорта по боксу. Двадцатилетний розовый Хохол выглядел как хрестоматийный спортсмен. Атлетичный, мощный. По сравнению с ним Молодой – шпана шпаной, прокуренный тщедушный уголовник.

И вот они провели незабываемый поединок, для которого специально были сшиты шлемы из зимних шапок и обвешаны одеялами железные нары по всему проходу.

Молодой держался в глухой защите под градом профессиональных ударов, шаркая в своей обычной гуттаперчевой манере и с идиотским выражением. Иной раз Хохол, недооценивая противника, проваливался, и Молодой красиво уходил под руку, срывая аплодисменты. Хохол снова наседал, и Молодой пятился, уклонялся, закрывался как-то издевательски свободно, так что со стороны это выглядело даже немного нелепо, я имею в виду, конечно, все старания мастера спорта. Но вот в один из спуртов Хохла, Молодой, уходя в сторону, не то чтобы ударил, а скорее мазанул левой рукой по корпусу – и бой кончился. Хохол лежал на полу и задыхался от удара в печень, очень болезненного и, главное, невероятного при такой интриге боя. Молодой, губы дудочкой, шел спать.

Как-то раз Молодой отозвал меня в сторону и сказал, что к нему пришла малява от Спицы, где он весь долг переводит на Молодого. Выяснилось, что они со Спицей земляки и, в общем, давно друг друга знали еще на воле. Молодой посмотрел по своему обыкновению по-идиотски в потолок, и сказал: «Ну что? Триста рублей переведешь мне на счет и бегом. Ладушки?»

– Ладушки, – ответил я перед лицом счастливого совпадения.

***

Парнишка, не помню, как его звали, где-то одних со мной лет, постоянно спал, накрывшись пальто. Его отчаяние, не каждому доступное, в том числе и мне, тогда меня удивляло, а сейчас поражает. Он вставал только поесть и лишь изредка, вяло отвечая на вопросы, говорил: «Избавил мир от одной мрази».

Да, просто избавил, – как-то так говорил и снова ложился. Так он мне и запомнился, день и ночь распластанным на нарах и накрытым своим пальто.

***

Вернулся в камеру после суда и сидел на своем бауле перед тормозами, ждал, когда меня заберут в осужденку. Нары мои уже были заняты, и я сидел и слушал утешения своих сокамерников, думая, что этот день станет самым несчастным в моей жизни. Я сейчас не помню даже числа, так я странно устроен.

Наконец за мной пришли, и я с двумя вертухаями спускался по зарешетчатым лестницам Бутырки. На каком-то из этажей меня попросили подождать (вот так бывает!) и оставили одного. Вертухаи ушли, видимо, что-то выяснить по поводу моего перемещения. Предоставленный самому себе, я тихонечко стал отдаляться от лежащего баула, продвигаясь по этажу. Вскоре я уже заглядывал в камеры и обменивался приветствиями с незнакомыми сидельцами.

Вдруг позади себя я услышал крик и увидел стремительно ко мне направляющегося маленького старлея и за ним смущенных моих охранников.

– Ты что, здесь разгуливаешь?! – на этих словах старлей попытался ударить меня в пах ногой. Потом еще.

Это был щупленький, низенький татарчонок, и ему страсть как хотелось сбить меня с ног. Мне бы упасть сразу, но я как-то не догадался. Старлей все свирепел и свирепел, таскал меня за волосы, даже прицельно бил по ногам, но я его не понимал, а два провинившихся охранника стояли рядом и, я уверен, жалели меня.