По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

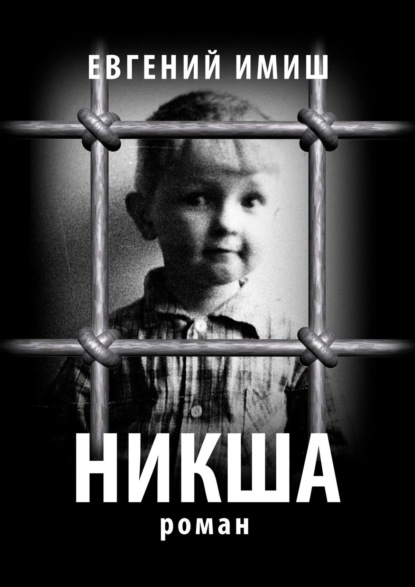

Никша. Роман

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

***

Об осужденке я помню, пожалуй, еще меньше, чем о КПЗ, с которого начал свой рассказ. Разве что гитара. Из картона, в свою очередь сделанного из множества листов бумаги, была сделана дека, грифом была обычная обтесанная заточкой деревяшка, а струны сплетены из ниток. Она звучала как банджо, только немного глуше.

Глава II

«И встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос,

И был осужден я судом Тимирязевским, вот где Фемида

Свою слепоту обнаружила, чаши весов же остались

В руках неумелых орудьем беспомощным, меч же богини,

Блеском законов оскалясь, отсек уж ни много, ни мало

Прожитой жизни моей половину. О, грозные боги!

Мне, восемнадцать прожившему, семь присудить заточенья!..

О, всетворящий Зевес! Уж лучше бы Эос не встала!

Но встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос,

И был осужден я, и в свете, невиданном прежде,

Жизнь обступила меня, копченые своды и прутья

Ржаворебристотугие, сплетенные сетью гигантской,

Окна, стемненные мраком, и стены, бугристые глыбы,

Все мне казалось тогда воплощением царства Аида.

Тенью бродил я по камере, словно по берегу Стигса,

Мысли смиряя, как мужа, разбитого буйной падучей.

Что за надежды питал я? Вспомнил ли я о раскаянье?

Был ли усерден я в службе, что гнев олимпийцев сменяет

Жертвенной кровью на милость?»

Не буду утомлять читателя изложением этого смешного опуса целиком. Конечно же, шутка, юношеская пародия, пожелтевший листок с которой нашел я в своих записках. Думаю, она была написана года через два после упомянутых событий. Она связана с прочтением «Одиссеи», с попытками писать стихи и мимолетным знакомством с Евреем – персонажем, до которого, я надеюсь, еще доберусь. По-моему, достаточно смешная и забавная. Но, главное, я считаю ее характерной для меня тогдашнего, легкомысленного, наивного и глупого юноши, и потому привел ее в качестве прелюдии. Ну и заодно чтобы напомнить читателю, на чем я остановился.

***

После «осужденки», от которой у меня осталось так мало воспоминаний, меня перевезли в транзитную тюрьму на Красной Пресне. К сожалению, этот период также оставил в моей памяти лишь сумеречное пятно с крайне малым количеством подробностей. Пресня, не в пример Бутырке, была примитивным советским казематом. Ни романтического ужаса, ни разных мелких деталей, говоривших о мрачной старине, ни даже «шубы», придающей стенам особую дремучесть. Камеры там были еще меньше, а людей еще больше. Жара стояла страшная, и все человек семьдесят, в двадцатипятиместной «хате» предстали передо мной все как один в трусах. Спальные места находились везде, даже под нарами, и это в связи с перенаселенностью не считалось зазорным. Спали в три очереди, смена спит, две тусуются на проходе или сидят за «дубком».

Народ спокойнее, все пришиблены сроками, и каждый со страхом ожидает этапа. Все боялись севера – лесоповала, лесосплава или каких-то ультракрасных зон типа Белого Лебедя, но никто, за исключением редких блатных случаев, ничего не мог знать. Это была чистая рулетка. Отсюда и атмосфера настороженная, выжидающая и относительно мирная. За те месяц-два моего пребывания на Пресне со мной решительно ничего не произошло. Разве что вот голодовка, длившаяся три дня. Меня, как назло, в то время вызывали к адвокату, таскавшему мне от мамы шоколадки, и я был вынужден их съедать прямо при нем.

И помню еще еженедельную баню, где нас зачем-то мучили охранники. В большом кафельном помещении, закрытом на железные двери, включалась горячая вода и лилась так, неразбавленным кипятком, покуда человек пять не падало без чувств от удушья.

***

Когда человека «выдергивают» на этап, опять же за редким исключением, он до последнего момента не знает, куда его везут. То есть буквально уже перед воротами зоны может не знать, где он находится. Однажды так случилось и со мной. Я попал в этот этапный круговорот: «сборка», «стаканы», «автозеки», где огромное количество людей, находящихся в полном неведении, развозили сразу во всех направлениях. На сборке нашей партии раздали паек, каждому по селедке, завернутой в бумагу. Один из бывалых посоветовал избавиться от нее, потому что, по его словам, у конвоиров в «столыпине» не допросишься воды, а допросишься – не выведут в туалет. Это правда. Впоследствии один мой повидавший друг рассказывал, как он больше суток не мог сходить по малой нужде (обычно в таких случаях запасаются пакетами, но бывает всякое). Самое интересное, что, когда ему все же удалось упросить охранника, он не мог выдавить из себя ни капли. Стоя. «В таких случаях, когда мочевой пузырь переполнен до отказа, – говорил он мне, – ссать получается только, побабски, сидя». В общем, все свои селедки мы оставили под лавками автозека. Нас выгрузили на запасных путях какого-то вокзала. Все как полагается: руки за голову, морду вниз, окрики и дула автоматов, кино, да и только. Больше чем за полгода я впервые оказался на открытом воздухе, и эту мою встречу с незарешетчатым небом оглашал сумасшедший лай служебных собак.

«Столыпин» оказался обыкновенным вагоном, где окна забиты железными листами, полки – приваренные нары, а двери купе – решетки. Нас запихали в каждое купе по принципу «сколько влезет», и мы тронулись.

***

Внутри этого огромного невезения, которое на меня свалилось, я все же выступал в ранге юниора с заниженными нормативами и всякими поблажками. Это я к тому, что этапа, как такового, я не видел. Все эти мытарства по нашей огромной стране меня, к счастью, миновали. Часов через пять мы уже приехали. Больше того, нам повезло так, что, минуя местную пересылку, нас по уже смеркающейся и еще неведомой провинции повезли прямиком на зону.

Сначала был полуосвещенный полустанок. Мы, спрыгивая с подножки, с удивлением увидели, что нас встречает куча народа. Солдаты оттесняли местную шпану, на две трети состоящую из молодых девчонок, смех и визг которых раздавался на всю округу. Думаю, что встреча этапируемых входила в разряд местных развлечений наряду, скажем, с танцами в клубе. Это было здорово. Стоял страшный шум, кто-то из наших крикнул: «Где мы?», на что девчонки еще звонче закричали: «Узловая! А вы откуда?» Солдаты нервничали и злобно распихивали нас по машинам. Но что-то там не клеилось. Мы, уже закрытые в автозаках, еще долго стояли на месте и, видимо, пользуясь тем, что оцепление сняли, девчонки обступили машины и колотили по железной обшивке. Была какая-то болтовня: как зовут? А меня Маша. Света. А меня Серёжа – и так далее. Помню, от этого все показалось ерундой и стало весело.

***

Было уже достаточно темно, когда за нами с грохотом проехали автоматические ворота. Автозак стоял на яме, в которой был сложен массивный стальной зуб, выдвигающийся в высоту метра на полтора. Лицевую сторону следующих ворот я видел в первый и в последний раз. Они распахнулись, и нас небольшим отрядом повели по рабочей зоне колонии, мимо цехов, через вахту, по жилой зоне вдоль секторов и, наконец, в карантинку. Чудесно помню свои первые шаги по этому маршруту и совсем смутно – все последующие. Здесь нас тоже встречали. Все цеха были раскрыты, и около них небольшими группками стояли или сидели на корточках зеки. В засаленных рабочих телогрейках, лысые, все похожие друг на друга. Я потом, так же как и они, много раз встречал этап и хорошо могу себе представить, как мы тогда выглядели. Бледные, почти белые от долгого пребывания в тюрьме лица, разноцветная вольная одежда: джинсы, куртки, пиджаки. Кто толстый, кто худой, все лохматые и все разные.

Сначала были ворота механического цеха, затем цеха, где делали велосипедные звонки, за ним небольшое строение «швейки», и мы завернули на вахту. Но «рабочка» простиралась еще далеко вперед. Там находились еще столярка, кондеры, опять швейка, лоза и инструменталка. Я сразу дал такой краткий обзор, чтобы потом не объяснять все эти уменьшительно-ласкательные названия наших галер.

Что ж, карантинку я плохо помню, но могу биться об заклад, что там были все те же привычные процедуры: нас шмонали, брили, мыли и отбирали одежду.

***

Мы первый день в отряде. Сидим в каморке у завхоза, который распределяет нас по спальным местам. По-моему, нас было трое, я помню Симкина, молодого нервного парня, и Лешу из Воскресенска, большого заскорузлого мужика, настоящего шахтера на вид. Он был похож на напуганного мамонта. Темные глаза смотрели напряженно в одну точку и словно высасывали что-то, как насосы. Говорил он так же. Немыслимо сближаясь лицом с собеседником и обдавая его своим мужицким перегаром. Причем таким, как я потом понял, он был всегда. И через год, и через два, и через много лет он встречался мне в разных местах и неизменно вызывал этой своей манерой рвотный рефлекс.

Завхозом тогда был Кузнец. Тип, с первого взгляда на которого можно было почувствовать силу, огромный тюремный опыт, авторитет и, главное, абсолютный выход через это за пределы всяких пацанских понятий. В общем-то, сквозь каторжанский налет можно было еще и разглядеть обычного деревенского тракториста. Он говорил с нами насмешливо и бесцеремонно:

– Ну что, писдюки, кем подниматься будете? Мужиками?

Слово «писдюки» зазвенело у меня в голове, и я запаниковал. Это было так неожиданно, что мне даже показалось, что я ослышался. Леша склонил ко мне свою кирзовую рожу и испуганно спросил: «Что он сказал? Писдюки? Что это такое?»

Я пожал плечами, притворившись, что не слушаю и занят своими мыслями. Всем своим видом я показывал, что, если кто-то хочет меня оскорбить, пусть обращается непосредственно ко мне.

Но никто оскорблять нас не собирался. Впоследствии выяснилось, что «писдюк» – местный эквивалент армейского «духа», и мы слышали это сплошь и рядом. Например, если отдельные старожилы брались кого-нибудь опекать, они так и говорили: «Это мой *писдюк», но еще смешней это выглядело, когда, скажем, вновь прибывшему старику или тому же Леше, мужику лет сорока пяти, издали кричали: «Эй, писдюк, подойди сюда!»

***

Начиная с бутырских «спецов», я, проходя по всем этим лабиринтам пенитенциарной системы, чувствовал, как мир вокруг меня становился все мелочней и нелепей. Внешне это совпадало с расширяющимся постепенно пространством, но на самом деле, видимо, зависело от окончательного установления нашей плачевной стабильности. Попросту говоря, люди обживались и старались выжать из скудного окружения максимум комфорта. Это был мир тумбочек, кипятильников, кроватей, проходняков (это расстояние между кроватями, которым владели как квартирой), мелюстиновых лепней и брюк (гальваническая спецодежда, распространяющаяся подпольно, перешиваемая и имеющая достаточно цивильный вид не в пример выдаваемым хэбешным лохмотьям) и, конечно, тапочек. Войлочные тапочки поносного цвета, с дерматиновой окаемкой и резиновыми подошвами. Их изготовлением подрабатывал каждый второй работающий на швейке, и они сохранились в моей памяти как символ этой странной островной жизни, сотканной из промышленных отходов, примитивных желаний и уродливого быта.

Козлы, блатные, сроксидящие и прочие устроившиеся имели все вышеперечисленное и разительно отличались от оборванного стада этапников. Последние ходили как индийские парии, иной раз за целый день не имея возможности даже присесть, чтобы выпить свой стакан чая с тюхой.

Тюха – замечательное слово, так мы называли кусок черного хлеба, положенный на завтрак, обед и ужин.

Обычно эта армия временных отщепенцев ютилась в телевизионке, слонялась по сектору, стояла у подоконников, разбредалась по гостям. Естественно, со временем она редела. Кто-то начинал помогать администрации и получал за это все блага, шел на различные козлиные должности (шныри, завхозы, бригадиры, контролеры), кто-то обретал «семью», кто-то вступал в чьи-то «писдюки» (вот пишу и смеюсь прям), ну а некоторые еще долго ходили неприкаянными оборванцами и даже отсиживали срок, так и не приодевшись, не понежившись на нижней «шконке», не попив «купечика» с соевой конфеткой в собственном «проходняке».

***