По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

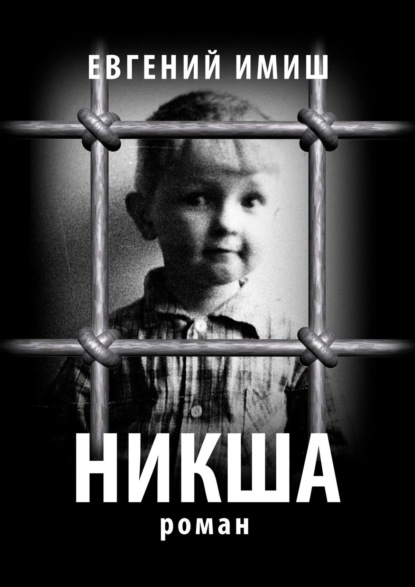

Никша. Роман

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

***

Запомнился мне Давид, армянин. Чудаковатый парень безуспешно пытающийся заслужить уважение своих земляков. Он с ними проводил время, чифирил, они ему помогали, но было видно, что над ним смеются и всерьез не воспринимают. Давид и пыжился. Пытался как-то себя поставить и собственно этим он и выработал у меня определённый рефлекс, некое пренебрежительное отношение к «армянским наездам». Только меня одного он раз семь или восемь вел на коптерку якобы драться. Поначалу я действительно нервничал и напрягался, но где-то уже с третьего раза сообразил, что Давиду надо лишь показать мне указательный палец, спросить: «Что ты сказал?», еще спросить: «Кто ты такой?» – и все.

Я ему отвечал, он еще грозил мне пальцем и выходил первый. Грозный, как туча, и с таким видом (главное, чтобы все видели), словно от меня остались одни воспоминания и останки, разбрызганные по коптерке.

Обычно я смеялся, шутил, хлопал его по плечу, и наконец, он понял, что представление не действует и расслабился, сдулся, оказавшись веселым, наивным парнем. Армянином с тоненьким идиотским смехом и характерным для них восточным обаянием. Мы стали добрыми приятелями.

Со своими он никогда не был агрессивным, но все же иногда я видел, как Давид опять ведет на коптерку какого-нибудь вновь прибывшего зека, весь такой величественный и грозный, как армянский бог.

***

Вторая встреча с Устином.

Он вырос передо мной в центре барака. Я шел с банкой набрать воды. В отряде я его почти не видел, он всегда торчал в своем проходняке и лишь изредка проплывал вдали, как жираф на горизонте. А тут возник. Длиннющий, узкие плечи, широкие бедра, голова маленькая-маленькая и еще этот травмированный глаз. Монстр. Совсем не Гарольд при ближайшем рассмотрении. Он обратился ко мне по имени, и речь его была более чем необычной. Особенно если учесть, что мы были незнакомы вовсе. Он сообщил мне, что наблюдает за мной вот уже длительное время и приходит к выводу, что я не совсем понимаю, где нахожусь. Я, мол, слишком легкомыслен, беззаботен, безмятежен – одним словом, расбиздяй и очень рискую. Он просил меня быть осторожным, поскольку, по его мнению, тысяча глаз только и ждет повода, а тысяча зубов – жертвы.

Что тут скажешь? Я был ошеломлен. Не зная, что и думать, я лепетал: «Да, да, спасибо» – и, так и застыв с банкой, смотрел, как Устин уплывает к своему горизонту.

Сразу скажу (хотя тогда-то, конечно, не знал), что тут нет никакой интриги. Тут впервые проявился Устин. Несчастный и добрый, которого я знал впоследствии многие годы.

***

– Ну, ты и придурок, – говорили мне Стас и Мельник. – Никто бы не заставлял тебя отдавать, мы так, «ради искусства». – Конечно, рассказывайте, – насмешливо и почти победоносно отвечал я.

Мы не поругались. Скорее наоборот. Стас, поскольку не курил и имел запасы, помог нам с Мельником расплатиться, и мы втроем даже стали намечать следующую жертву. Помню, на примете у нас был армянский отщепенец Давид. Но все как-то заглохло. Мельник ушел на УДО, Чижик, который крутился всегда вокруг нас, уехал на поселок. Кузнец, Стасов покровитель и друг, освободился, а самому Стасу оставалось всего ничего, он перестал ходить на работу и тяжело переносил (как это часто бывает) последний резиновый остаток срока.

Он все подытоживал, размышлял, планировал, и единственным, кто должен был ему внимать, оказался я. «Свободные уши», как говорили. А еще типичная картинка: рядом с освобождающимся всегда находился кто-то, кто брал на себя груз последних излияний в расчете получить что-нибудь в наследство: спальное место, проходняк, тумбочку. Да, не скрою, были и у меня такие надежды. Но быстро рассеялись. Стас слишком долго сидел, имел кучу обязательств, и все его имущество давно было распределено. Так что все вечера напролет, слушая Стасовы рассказы, я проводил примерно по той же психологической схеме, что и он с Мельником, желая меня надуть. Сначала да, потом «ради искусства».

Много чего поведал мне Стас в последние дни.

Но самым интересным было, конечно, про Чижика.

Войдя в сектор и двигаясь вдоль барака, минуешь маленькое окошечко в каморку завхоза. Стас, возвращаясь с работы, как обычно, намыливался к Кузнецу посидеть, потрещать, попить чайку перед проверкой и как-то, чтобы возвестить о своем приближении, заглянул в это окно. Естественно, ни о чем не догадываясь, сделал он это шумно. Его сразу заметили. Но того, что он увидел, было достаточно. Кузнец, со спущенными штанами и развалившись на своем топчане, «наслаждался Чижиком», то есть сурово вкушал все те сексуальные удовольствия, которые тот мог доставить завхозу, не раздеваясь. Мгновенно Кузнец подорвался и заорал на Стаса: «Ну-ка иди сюда, живо, сюда иди, я сказал. Ты, че заглядываешь? Куда ты, сучонок, свое жало пилишь? Иди, иди сюда, снимай штаны» Стас оторопел, испугался и не успел опомниться, как Кузнец заставил его сделать с Чижиком то же самое. Чижик-то, главное, был покорен и тих, как девушка, и преспокойненько продолжил процесс, даже не вставая с колен.

Тут надо сказать, что в Стасе не было ничего патологического. Этого беспросветного цинизма, который позволил бы ему это сделать, не моргнув и глазом. К тому же законы воровские сидели в нем, уличном, глубоко. Он не был разочарован, и, если говорить о чем-то серьезном, он с юношеским увлечением и совершенно искренне пытался быть справедливым и рассуждать строго «по понятиям». Вся эта история с Чижиком его потрясла. «Что я мог сделать? – говорил он. – Я обосрался, как последний… А потом уже поздно. Что бы я сказал? Прежде, чем поднять базар, решил воспользоваться моментом, да? А с Кузнецом попробуй. Я бы еще и крайним остался.– он снова фыркал, как кот, и горько восклицал: – И с этим, я должен был чифирить, общаться! А пикнул бы. Кузнец бы меня живьем сожрал!

Я в это и верил и не верил. В общем-то, все сходилось. Если это была правда, то Кузнец, конечно, был великолепен. Оставить педика шнырем, который ходит на заготовку, кормит отряд, такую свинью подложить всем этим жуликам, всей этой, видимо, опостылевшей ему системе. Круто!

***

Не думаю, что наша зона была красной (кто в наше время незнаком с этими градациями). Не черной уж точно. Серой, да. Я бы сказал, плохо сбалансированной серой (если все же кто-то еще не в курсе, скажу, что речь идет о балансе административных и уголовных сил). Поэтому иногда к нам привозили этапы из других зон. По разным причинам. Например, на красной зоне бунт и всех «козлов» или часть особо рьяных эвакуируют, как членов царской семьи в народную смуту. Или наоборот: зона настолько чернеет, что для сохранения хоть какого-нибудь контроля ее сокращают либо вовсе расформировывают. В последнем случае, понятно, народец приезжает забубенный, навороченный, и пополняет ряды наших жуликов.

Таким был казахский этап из павлодарской зоны. Но вместо того, чтобы радостно слиться с нашей братвой, павлодарские пацаны выразили свое недовольство по поводу некоторых нюансов местного уклада. В частности, им показалось, что в столовой тарелки из «петушатника» и с «общака» моются в одной мойке и первые никак не отмечены – «некоцаные». А это не по понятиям, это вообще черт знает что, и вся зона через это «зафаршмачена» и все ее представители в лучшем случае «черти», не имеющие никакого веса в уголовном мире.

Страшное обвинение. Нестерпимое. Ну, их всех и «выбили». Это проходило как термин, означающий выбивание из «правильных пацанов». Павлодарцев всех или почти всех побили, и они рассредоточились по отрядам колонии в непонятном для себя статусе, затаив обиду и с расчетом поквитаться где-нибудь на пересылке или на воле. Это произошло за месяц до моего появления. В нашем отряде с этого этапа находились Петруха, Солдат, Бобер и Хохол. Все русские (за исключением Хохла, который – казах), потомки репрессированной интеллигенции и немецких переселенцев. Правильные, принципиальные и склочные. Как так получилось, не помню, но я с ними подружился и у меня теперь был свой «колхоз».

Да, кстати, и тумбочка, наконец, появилась.

***

Молодой с Бутырки, несмотря на весь свой уголовный типаж, был просто по-человечески талантлив, проявляясь в самых различных областях, ярко, самобытно, неповторимо, не всегда, кстати, и эффективно. Бокс был лишь одним из многих таких проявлений. Новый же талант, с которым мне довелось столкнуться, был совсем иного рода. Бойцовское дарование у Пепса шло от великого животного страха, какой-то африканской физиологии и неистребимого инстинкта выживания. Физиология была налицо: коренастый, широкоплечий, выносливый и смуглый, как цыган. Инстинкт проступал в его панической боязни всевозможных колюще-режущих предметов: он боялся их, как киплинговские звери стального зуба. Что же до великого животного страха, то у меня была возможность «интервьюировать» незаурядного бойца многие годы, и однажды Пепс мне признался: «Я так боюсь, что меня ударят, прямо мочи нет, так сильно, что стараюсь опередить.»

Да, еще его азарт, веселость в бою, искрометная и злая, и страшная, какой веселость в принципе не может быть, если она не горит на страхе.

Первые дни нашего знакомства мы пробовали друг на друге силы- Возились как дети. Постепенно Пепс выбивал из меня, как пыль из матраса, уверенность в том, что я чему-то научился у Молодого. Он был нестерпимо жёсток даже в этой возне, но я по своему обыкновению упорствовал и не признавал превосходства. Даже когда мы спаринговались по корпусу, но в полную силу и я изнемогал и ходил весь в синяках и растяжениях, не признавал. Сдался я, лишь когда мы дошли до настоящею поединка, полный контакт, без перчаток, без правил, то есть просто намеренно подрались. Представление мы устроили на «игрушке». Правда, недолгое. Бой длился, стыдно сказать, секунд пятнадцать. В один из моих самоуверенных выпадов Пепс опередил меня своей «колотушкой», и все – во всем моем существе выключили свет. Поднявшись с пола, оглушенный, я еще долго слушал описания всех присутствующих (Петруха, Солдат, сам Пепс) моих нелепых телодвижений в ходе нокаута. С того момента наше соперничество прекратилось. Пепс, оставаясь, впрочем, моим другом, отныне искал себе более могучих противников.

А познакомились мы недели за две до этого. За «механичкой», между цехом и забором (естественно, с колючей проволокой, разделительной полосой, путалкой, электрическим током, пятиметровой сеткой, вышкой с узбеком-автоматчиком) шла длинная дорога на задние дворы рабочей зоны. Туда свозили мусор. Рядом с дорогой был небольшой газон, заросший травой, репейником и цветущими одуванчиками. Я лежал в этой траве, как кот, инстинктивно выбирая витаминизированные травинки, а рядом примостился смуглый парень, очевидно, этапник. Мы разговорились. Узнав, что он сидит уже два года и переведен с малолетки, я предложил ему посмотреть на сады близлежащего поселка с очень удобного места. Я знал такое место. Мы прошли на задний двор, забрались по пожарной лестнице на цех и под любезное нерадение человека на вышке, любовались деревней. Серыми крышами домиков, старухами, копошащимися на огородах, бельем, вывешенным на улицу. Все это сквозь белые облака цветущих яблонь.

Глава III

Неделю в первую, неделю во вторую смены, чередуясь с восьмым отрядом, все лето мы проработали на «игрушке». Местечко не пыльное, работа нетрудоёмкая и примитивная. От этого наша бригада, человек из тридцати, на две трети состояла из блатных. Они старались не работать, через раз выполняли норму и по очереди отправлялись за это в изолятор. Ещё они постоянно «мутились», то есть устраивали забастовки по всякому поводу: простыни рваные раздали, напильники не привезли. Всегда были простыни, хотя пару раз всё же низкие расценки и завышенные нормы. Они садились на корточки между верстаками и, пока к ним вызывали ДПНК, шумно обсуждали проблему. Они кричали: «Беспредел! Рваные пелёнки, мутимся, менты гайки закручивают, кислород перекрывают!» Мне это нравилось. Я лежал обычно на верстаке или шёл гулять, радуясь тому, что не надо работать.

Но однажды, вот убей – не помню, по какой причине, мы всей нашей компанией: Петруха, Солдат, Бобер, Хохол, я и Пепс – выступили в роли штрейкбрехеров. Вшестером мы сурово и вызывающе сдирали заусенцы с машинок под злые взгляды опять замутившихся блатных.

Наверное, всё-таки не однажды. Помню, как ко мне подходят разные жулики и спрашивают, почему я «не мучусь». На что я выдаю заученную формулу моего суверенитета. Формулу, похожую там, на кубики льда, которые подбрасываешь в кипящую коллективную чашу: «Я не считаю это нужным». Мне многозначительно и угрожающе говорят: «Ну ладно, давай, давай» и испаряются. И ничего не поделаешь. Потому что я не нехочу, не наплевал, не заодно с теми, а «не считают нужным». Чудесная фразочка. То и дело раздающаяся там, как короткие гудки в телефонном разговоре.

А компания моя теперь такая. Солдат – весёлый квадратный мужичок лет сорока. Он сыпал разными прибаутками, которые все, конечно, позабывались. Разве что: «Солдат, но ведь рано ещё» скажем, идти куда-нибудь. «Рано? Смотря, какая рана, а то и шапкой уй прикроешь». Такого рода каламбуры он выдавал ежеминутно, но вот эта «рана» только и запомнилась. Ко всему Солдат оказался ещё предприимчивым и изобретательным. Ассортимент ширпотреба, которым по всей зоне подрабатывали зеки, за многие годы устоялся, и нового не появлялось: макеты различного оружия, цепочки и кулоны из промышленного серебра, одежда, ну и пожалуй всё. Солдат стал изготавливать нечто вроде гравюр или мозаики из посаженной на клей проволочной стружки разного металла и соответственно цвета. Это было новшество.

Петруха – его друг и извечный оппонент. Солдат, мужик во всех отношениях, трудоголик и куркуль, часто его раздражал. Тридцатилетний недоросль, баловень судьбы (смешно это звучит для человека, сидящего в тюрьме, и всё же) лентяй и циник, смотрел на все места и компании, которые ему преподносила жизнь, насмешливо и желчно. Высокий, с породистым продолговатым лицом, правильными чертами и высокомерно ехидными манерами. Он был красив, но когда они ругались с Солдатом, и на его шее набухали вены, и бледное лицо неестественно заострялось, походил на крысу.

Хохол – казах с Чуйской долины. И он сложил для меня типаж «казаха с Чуйской долины», непонятный, чужеродный наркоман, хитрый и подловатый. Шпана с интровертным наркотическим шармом. Хохол обладал рядом уличных дарований: скрипел больными суставами и на спор мог выпить трёхлитровую банку воды залпом, чем, собственно, иногда и промышлял. Молодой, лопоухий, беспрестанно что-то вынюхивающий, и у кого-то что-то выкруживающий. Петруха и Солдат его недолюбливали. Когда Хохла укоряли за какое-нибудь очередное мелочно-алчное устремление, он обыкновенно отвечал: «Запас в жопу не епёт».

Бобёр был загадочной личностью. Большеносый, нескладный, он был молчалив и замкнут до крайней степени. Попав на зону, он сразу принялся делать разные цепочки и кулончики, а когда удавалось достать материал (эбонит и нержавейка) – стилеты, к стремительным узким клинкам которых явно питал слабость. Всегда и везде, и на рабочке и на жилой секции, он сидел мешком и над чем-то корпел. Он был приветлив, забавно щурился и взрывался неадекватным гыканьем на всякую нелепую шутку, но при этом он всё равно что-то обязательно зашкуривал, запиливал и затачивал.

Бобра уважали. На воле он кого-то убил, здесь постоянно сидел в изоляторе за свои стилеты и за всю жизнь не сказал лишнего слова. В моих глазах он так же вызывал восхищение и интерес, но вот что отложилось с тех времён. Как-то Петруха, в наших затяжных философско-психологических беседах, высказал, по своему обыкновению, одну крамольную и ехидную мысль: а что, если Бобёр пуст, как барабан? Ограниченный тип с замедленной реакцией и эмоциональным дефицитом. «Пшик» – и Петруха выпятил нижнюю губу и развёл руками. Всё это, конечно, никому не известно. Но такая возможность, вероятность такого обескураживающего открытия в людях меня тогда очень удивила. И, главное, засела глубоко. А как я теперь могу заметить, и надолго. Что ж, вряд ли Бобер ещё всплывёт в моём повествовании. Я с ним на самом деле и двух слов не связал. Но надо помнить, что на протяжении всех дальнейших событий он либо сидит в изоляторе, либо сидит рядом, что-то зашкуривает и щурится.

Пепс! Наконец я добрался до этого африканского исчадия, которое с каждым месяцем всё расходилось и расходилось. Притянув его за собой в казахскую компанию, я сослужил всем, конечно, медвежью услугу. Если вспомнить этапные разборки, упомянутые мной, то понятно, что отношения у павлодарцев с местной братвой и без того были натянутые, а ещё Пепс. Он эпатировал и провоцировал всех вокруг себя. Казалось, что его существом управляет только одна движущая сила, проверяющая на прочность не себя, к себе как раз Пепс относился с какой-то первобытной, животной любовью, без зазнайства и гордости, а всех. Всех, кто хоть мимолётно осмелился козырнуть выправкой и готовностью постоять за себя. Главным раздражителем для Пепса являлась самоуверенность. Тогда его забавляла одна история: я уж не помню, то ли он сам видел, то ли ему рассказали, но это было про парня, который, трусливо уклонившись от чьей-то невинной жестикуляции, сказал примерно следующее: «Поаккуратней, я боксом занимался, реагирую легко.» Пепс повторял эти слова презрительно и с преувеличенно московским акцентом на «а» всякий раз, когда хотел дать характеристику очередному понторезу. Он и моделировал эту ситуацию постоянно. Невинная жестикуляция постепенно превращалась в такое же невинное и шутливое избиение. Естественно, при таком раскладе Пепс ненавидел наших дутых уголовных «аристократов». Они ходили тщедушные, сутулые, потрескивали чётками и разглядывали его испытывающим и настороженным взглядом, а он им чуть ли не язык показывал. Он делал им всё назло. Нужно было не работать, Пепс рад был работать, сдавать на «общак», он демонстративно не сдавал, они попрятали неправильные слова, он вынул эти слова и сделал для себя просто обыденным лексиконом. И всё это с архаичной энергией и азартом. Придти к Пепсу и не сказать: «Дорогая, давай я тебе засажу» или не послать его на уй (страшное там ругательство) теперь казалось дурным тоном, позорным осторожничеством и трусостью. А Пепс был в восторге, если это кто-нибудь слышал, отчаянно хохотал, хватал тебя за задницу или по-дружески бил по печени.

От всей этой возни и «педерастии» Петруха, например, приходил в ужас, Солдат криво ухмылялся и неохотно и неловко подыгрывал, но Пепс не настаивал. Как настоящий дикарь, он уважал возраст и склонялся перед интеллектом, меня он отчислил к разряду психопатичных «поэтов» (беру в кавычки поэтов), а вот бедного Хохла «загонял по клетке».

В жёлтом свете безоконной мастерской «игрушка», на оббитом железом полу цвета грязного серебра, по периметру и в центре стояли железные столы – верстаки. Даже высокие табуретки возле них были железными. Всё это тускло бликовало в лампочках, и только под самым потолком находилось вентиляционное отверстие. Круглое пятно, днём заполненное синевой неба, а ночью редкими звёздами. Мы под ним вчетвером, в рядок, как за прилавком. Солдат любовно собирает свои мозаики, Бобёр калачиком что-то шкурит, а мы с Петрухой стоим в полный рост и пилим игрушку, все в матовой металлической крошке. Напротив, на железном насесте – Хохол, а вокруг него крутится Пепс. По мастерской, то тут, то там, с короткими и неправильными интервалами раздается клацанье падающих в ящики машинок.

Пепс щиплет Хохла, дёргает его за уши, прижимается к нему, лапает, проговаривая всякие скабрезности. Когда Хохол пытается отмахнуться, тут же получает мощные сушащие удары по бёдрам и плечам. Пепс очень жестко и больно умел это делать. В конце концов, Хохол выходит из себя и хватается за напильник. Пепс удирает, как папуас, подпрыгивая, с визжащим натужным хохотом. Он бежит к выходу, ему в спину летят напильники, бьются о косяк и со звоном разлетаются по мастерской.

В проёме появляется *уй-Башка. Это мастер, высокий странный старик с лысым сплющенным черепом. Рядом с ним ударяется напильник, и вся бригада начинает оглушительно ржать от такой близкой возможности попадания в *уй-Башку (надо сказать, что мастера были вольными и мало чем отличались от ментов). Пепс появляется из-за его спины, по-детски всему этому радуясь.

Виталик Петров к приходу *уй-Башки (ещё был Иваныч, контролёр, тот в форме, маленький, с жабьим лицом и огромной бородавкой на губе), в общем, к их приходу Виталик ставит кипятить банку чая. Это своего рода обычай. Все завхозы, бригадиры и прочая козлиная братия во всех кабинетах, каморках и производственных помещениях угощали ментов чаем. Причём последние, приобрели к этому абсолютно тюремный вкус и жадно спрашивали, к примеру: «А с конфеткой?», несмотря на то, что недавно пришли на работу из дома.

Виталик выходит в мастерскую и кричит: «Пойдём чифирить», все набиваются в его хлабуту, садятся на корточки и гоняют кружку чая по кругу. На стуле сидит *уй-Башка, пьёт из отдельной чашки, отдувается и покусывает соевый батончик.

Когда сидел Иваныч, то развлекал всех разными историями, так как работал на зоне лет двадцать. Вот о сидящем в старые добрые времена «медвежатнике».

«Маленький такой был, щупленький, соплёй перешибёшь, грязный ходил, как чмошник какой, но мастер был, ничего не скажешь, чё-то такое знал. Один раз у Березенко дверь заклинило, ну вот эту вот, железную. Мощная дверь. Послали за ним. Ночью, представьте, на рабочку вывели, там опера, ДПНК, все, в общем, подвели к двери, он им – отойдите, ха, ха, отвернитесь, мол, чё-то там такое, тык, тык, меньше минуты – и дверь нараспашку, а там замок-„пилка“ и ещё обычный, тык, тык, меньше минуты! Чё-то такое знал! А вороватый был! Березенко его вызовет, он постоит три секунды в кабинете, уходит, раз – пепельницы нет. А ну давай его сюда. Ничего не знаю, не я. Уходит. Опять чего-нибудь нету. Ну, чмошник..да-а! Но вот замки, да-а. Чё-то такое знал!».

Иваныч смотрел на стенку напротив себя. Там висел плакат. Первая фотография Мерлин Монро, где она, обнажённая, прогнулась на фоне ярко-бордовой ткани.

Идиллия? Пожалуй, это та тюремная особенность – широкая, отчаянная улыбка, в которую тюрьма растягивала лица своих учеников. Такая особенность, к которой привыкнуть было непросто и не привыкнуть невозможно. По всей «рабочке», и в механическом цехе, и у нас на «игрушке», под верстаками, за станками, по разным углам были оборудованы спальные места. Старые телогрейки, сваленные в кучу. На них в течение рабочего дня досыпали зеки, но это, естественно, возбранялось, и менты ходили и гоняли их, как зайцев по кустам. Могли наказать. Иваныч, заходя на «игрушку», и увидев спящего, преспокойненько разворачивался и шёл за ДПНК. То же самое он делал и по отношению к ширпотребщикам, делающим все те запрещённые изделия, о которых я писал. Однажды, когда я бегал от Калинина (чокнутый ДПНК, бегающий за всеми с дубинкой, я о нём еще вспомню) и спрятался на «механичке» под стол, я увидел, как Иваныч, весело высунув язык из-под бородавки, сдаёт меня своим пухленьким пальчиком. Получив пару затрещин, я возвращался с вахты и говорил Иванычу: Эх, нехорошо, сдал меня, Иваныч, с потрохами», а он так же весело и невозмутимо: «Да не в жисть, что ты?!»

В конце смены все мы приносили Виталику Петрову опиленную игрушку. В маленьких таких ящиках с двумя ручками по бокам типа военных для боеприпасов. Виталик считал машинки, с грохотом сваливал в общую кучу и заносил в журнал выполнение нормы. Или невыполнение, когда блатные с грустным видом показывали с десяток грузовичков, опиленных за целый день. *уй-Башка здесь же, при всех, переписывал не выполнивших и шёл писать докладную. На следующий день отрядник кого-нибудь вызывал и отправлял в изолятор.