По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

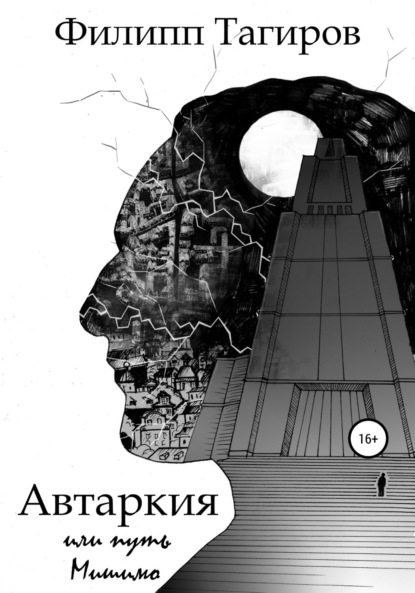

Автаркия, или Путь Мишимо

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– То есть дрейф должен привести нас в мир хаоса? – поинтересовался Жан-Поль, скручивая папиросу.

– Не совсем так, – ответил Сокольских. – Опять ты будешь дымить?.. Дрейф использует хаос, но не служит ему. Мы отказываемся от привычных приоритетов в выборе маршрута и отдаемся случаю, благодаря которому нам открываются другие пути, другие маршруты, о существовании которых раньше ты мог и не подозревать. В конце концов, ты можешь открыть для себя совершенно новую географию твоей жизни. Да и совершенно новую жизнь.

Юлиус припомнил одного кшатрия из племени шакьев, которого однажды подобный случайный дрейф побудил оставить жизнь в достатке и удовольствиях и встать на путь мудреца. Этот новый путь, как мы знаем, привел его к четырем благородным истинам, а нам подарил новую мировую религию. «Вот только новой религии нам и не хватало», – пошутил Жан-Поль. А Сокольских сказал, что нельзя видеть в дрейфе средство для изобретения какой-то еще одной новой «истины» или нового порядка. Дрейф, наоборот, нужен как раз для того, чтобы увидеть условность имеющихся истин и существующего порядка и обрести свободу от них.

Юлиус спросил, насколько свободен был сам Сокольских, когда в качестве точки, где мы должны были встретиться, предложил место, называемое площадью Свободы. Тот с досадой отмахнулся и предложил отправиться, наконец, в путь. Позже он все же признал, что, наверное, он не был свободен, но ведь, когда мы выбирали, откуда начать свое странствие, мы находились еще по ту сторону дрейфа.

Мы прошли несколько кварталов по Лучисте, потом Сокольских вдруг предложил свернуть налево в какой-то малопривлекательный двор. «Сюда?» – Жан-Поль не смог скрыть своего удивления. Сокольских спросил, а почему бы нет? Смысл дрейфа – не строить заранее никаких маршрутов, не питать никаких иллюзий, не попадать в плен ни к каким надеждам. Смысл дрейфа – уступить спонтанности, следовать зову внезапных импульсов, почувствовать, как самые неожиданные дороги могут вдруг увлечь тебя.

Первый день нашего дрейфа так и прошел в броуновском блуждании по староградской стороне. Дворы и переулки складывались в сложный урбанистический лабиринт, и я спросил друзей, кто мы в нем: Тесей или Эдип? Или Минотавр, предположил Юлиус. У Тесея была путеводная нить, дрейф же требует, чтобы мы выпустили ее из рук, сказал Сокольских. Так что, скорее, слепец Эдип. Но только Минотавр был настоящим обитателем своего лабиринта, возразил Жан-Поль, как и мы в нашем городе. Правда, Минотавр вряд ли заплутал бы в нем, так что это тоже не дрейф. Значит, Эдип-Минотавр, рассмеялся Юлиус, слепой хозяин своего лабиринта, подобный Полифему в его пещере. Только из полифемовского уравнения нужно вычесть Одиссея, сказал Жан-Поль, мы ослепляем себя сами. Чтобы прозреть и начать нашу собственную одиссею, кивнув, добавил Сокольских.

Наш путь по узким улочкам иногда вдруг взрывался выходом на широкие артерии-проспекты и просторные площади, щедро умытые ярким летним солнцем. Однако мы старались не задерживаться надолго в знакомых нам местах. То здесь, то там нам внезапно открывались неожиданно красивые вещи: резные наличники на окнах обветшалого дома, стена с изящной лепниной, балкон, увитый сочным плющом. В этой случайно повстречавшейся красоте ощущались невидимые глазу следы какой-то потаенной игры, в которую начинал играть с нами город, игры, коей город жил, невзирая на все игры, в которые играли люди, в нем обитающие. Когда в ногах собиралась усталость, мы делали привал и подкрепляли наши силы взятой с собой или же купленной по дороге в лавке снедью. Сокольских обратил внимание на то, что к концу дня наши остановки стали чаще. Я подумал, насколько излишни бывают некоторые его замечания, но промолчал.

Поздним вечером мы вышли к Визмяти где-то в районе Руколожия и пошли вдоль набережной, подчиняясь плавным изгибам ее спокойного, текучего тела. В одеяле ее влажной прохлады мы решили и заночевать, расположившись под Кузнечным мостом. Жан-Поль, помнится, отпустил какую-то шутку, припомнив свою старую фамилию, вроде того, что дрейф привел его домой.

На следующий день мы перешли на новоградскую сторону и продолжили наше странствие. Прихотливыми извилистыми маршрутами мы забрели в квартал художников, где в тени каштанов, как водится по погожим дням, расположились люди так называемых творческих профессий и их поклонники. Один из портретистов, писавший свои жертвы в виде нагромождения разноцветных кубиков, узнал Жан-Поля и подошел к нам, разглаживая редеющую седую шевелюру. Старый грязный пиджак оливкового цвета, надетый на голое тело, не желал сходиться на его величественном животе, верхняя пуговица брюк была расстегнута, держались они на синих подтяжках, выставляя на обозрение почтенной публики мясистые лодыжки. Это Спиридон Барнабас, шепнул нам Жан-Поль. Художник одарил нас щербатой улыбкой и предложил выпить с ним по стакану вина. Для убедительности он потрясал бутылкой, на дне которой просматривалась темная жидкость. Жан-Поль сделал нам знак, чтобы мы не соглашались. Юлиус вежливо отказался, и разочарованный Спиридон огорченно поплелся обратно к своему мольберту. Мы отправились дальше, и я поинтересовался, что, собственно, плохого в том, чтобы выпить со старым художником. Не следует его поощрять, отозвался Жан-Поль. Спиридон пьяница, на выпивку спускает все, но никто не покупает его картин, вот он и надеется, что, допив с ним то, что осталось у него в бутылке, мы непременно сходим за следующей, а потом еще за одной или даже двумя. Все ли здесь такие же, как Спиридон? – спросил Юлиус, задумчиво скользя взглядом по работам, расставленным вдоль аллеи, по которой мы проходили. Жан-Поль ответил, что не все, но многие. Однако это не мешает им всецело отдаваться искусству – в свободное время.

Он заметил, что, с точки зрения экономической производительности, они просто бездельники и трутни, но разве красота, которую им порой удается привнести в мир, должна взвешиваться на весах материальных благ? Юлиус припомнил ему, что, например, по Платону, подлинное прекрасное – божественно, а, значит, мирским мерилом охвачено быть никак не может, но посетовал, что, на его взгляд, чаще всего «искусство» тех, кто зовет себя художниками, с этой красотой ничего общего не имеет. Жан-Поль покачал головой и сказал, что, хотя Юлиус и я с ним не согласимся, пора бы уже покончить с этой метафизической косностью. Нет и не может быть никакого универсального шаблона прекрасного, который позволил бы нам сказать, что вот этот художник творит подлинную красоту, а вот этот – лишь жалкую мазню. Ван-Гога и Модильяни тоже не слишком жаловали их современники. Там, где один видит мусор, другой может испытать катарсис. Я сказал, что отсюда еще не следует, что за всем этим многообразием форм, фигур, образов, приводящих разных людей в восторг, не стоит какое-то Великое прекрасное, попросту не схватываемое ни одним глазом во всей его полноте. Юлиус признал, что, да, формы красоты многолики, и утверждать, что ты наверняка знаешь, что на самом деле прекрасно, а что лишь выдает себя за таковое, не в праве ни один человек, однако красота может, как воспитывать, так и развращать. И для общества, для страны, для народа красота, которая поможет воспитать правильного человека, станет полезной, целесообразной. Сокольских, до этого лишь молча шагавший рядом, рассеянно поглядывая на выставленные художниками рисунки, вдруг резко остановился. Красота существует только один миг, сказал он нам. Тот миг, когда ты что-то увидел и тебя охватил трепет, невыразимый ни в каких словах. А потом, когда ты говоришь кому-то «посмотри, это прекрасно», красоты-то уже нет, она ушла. И, может, она и явится вдруг этому кому-то, как однажды мелькнула перед твоими глазами, а, может, и черта-с-два. И любые потуги воспитать «правильных» людей красотой уже не имеют к красоте никакого отношения.

Вообще этот день выдался весьма урожайным на беседы, в которых каждый остался при своем мнении. Как мы оказались на Ратушной площади, никто из нас, похоже, так и не понял, но вот над нами уже взметнулась Часовая башня с огромным циферблатом и стрельчатыми окошками по бокам, из которых в урочное время появляются фигуры Пророков. А напротив – украшенный колоннами фронтальный подъезд Национального собрания. Жан-Поль вспомнил Баумгартена и тут же осекся, посмотрев на Юлиуса. Однако тот казался совершенно невозмутимым, и Жан-Поль поинтересовался у Сокольского, не нарушает ли такой разговор наш дрейф – ведь мы хотели освободиться от всего, что довлело над нами в обычной жизни. Напротив, покачал головой Сокольских, взгляд изнутри дрейфа может вдруг открыть нам какой-то новый ракурс на вроде бы очевидные вещи.

Юлиус сказал, что создать правительство из честных, преданных делу людей – задача непростая. Но куда сложнее защитить эту власть от вырождения в будущем. И если даже не по мере старения тех, кто этой властью обличен (как это случилось с Баумгартеном), то в процессе ее дальнейшей передачи. Ты еще можешь быть уверен в чистоте тех, кто рядом, но кто поручится, что среди тех, что придут на смену, будут люди той же породы?

– Дело не в породе, – возразил Сокольских, – а в самой власти. Твоему любимому Платону с его идеальным государством уже дал ответ его лучший ученик, который показал, что всякая, даже самая честная, власть со временем вырождается, и правители начинают властвовать уже не ради блага людей, а прежде всего в своих собственных интересах. Так что дело во власти как таковой.

Он помолчал, задумчиво разглядывая величественное здание напротив, а потом заговорил снова:

– Макиавелли и Гоббс были убеждены, что люди любят пряники, но кнут они запоминают лучше. Человек ненадежен, и любовь его непостоянна. Я же скажу, что правитель, которого боятся, – плохой правитель. Правитель, которого любят, – лучше правителя, которого боятся. Лучший же правитель – тот, о котором не знают. И еще я добавлю: идеальный правитель – тот, которого нет.

Мы отправились дальше, но начатый разговор не отпускал нас еще долго. Я напомнил, что правитель, которого нет – это совершенный император, как полагают китайцы. «Но это не то же самое! Он все-таки есть!» – перебил меня Сокольских. И да, и нет, сказал я. Даосы говорят, что император находится в центре мира. Но для того, чтобы быть в центре мира, нужно носить центр мира в себе. «Опять эта ваша ахинея, – с досадой отозвался Жан-Поль, – вот как то, что ты только что сказал, связано с тем, что совершенного императора нет?» Я пояснил, что Сокольских говорит о буквальном отсутствии правителя, а для даосов все несколько сложнее. В каком-то смысле правитель, конечно, существует, но по сути его нет. «То есть он просто сидит во дворце и ни черта не делает?» – раздраженно предположил Жан-Поль, нервно обжевывая край папиросы, которую он забыл поджечь, и я понял, что нужно или замять разговор, или поторопиться с объяснением. Служить центру мира, сказал я, значит быть свободным от всего, что с краю. Правит не тот, кто богат, а тот, кто может быть свободен от богатства. Правит не тот, кто желает править, а тот, кто свободен от своих желаний. Жан-Поль сплюнул, и в воцарившемся молчании мы вернулись на правый берег Визмяти.

С наступлением сумерек мы оказались где-то на окраинах Выжграда. Откуда-то пришли новые силы, силы двигаться дальше, идти вперед, навстречу неопределенности ночи. Взошла полная луна.

Часам к трем усталость снова вернулась, выворачивая землю из-под ног, размывая любые «где» и «куда». Мы продолжали наш путь еще где-то с полчаса, потом Юлиус предложил остановиться и отдохнуть. Впереди, метрах в пятистах от нас, улица, по которой мы шли, начинала понемногу карабкаться в горы. Фонари горели редко, скорее как призрачные ориентиры, нежели как источник света. По обе стороны дороги темнели одноэтажные дома, разделенные садами. По идее, это должна была быть либо улица Марку Маринеску, либо Пригорочна, однако, когда я однажды решил снова посмотреть на места нашего дрейфа, я не признал те ночные силуэты ни в одной из этих улиц. Не говоря уже о доме, о котором пойдет речь дальше, – его найти мне также не удалось.

Дом этот был вроде бы вполне обычным, одноэтажным, как и все его соседи, расположился почти у самой дороги, сразу за кустистым палисадником. Сам дом и прилегавший к нему сад были обнесены невысоким заборчиком, внутрь вела калитка. А еще он показался нам одноглазым чертом: в левом окошке неярко горел свет, а над крышей высились две печных трубы, чернея на фоне неба. Луна высветила нам несколько бревен, сложенных у дороги напротив палисадника, и мы присели на них.

Жан-Поль достал молоко и остатки хлеба. Молоко уже начало подкисать, но мы допили его, что называется, в охотку. Нужно было решить, идем ли мы дальше или остановимся тут. Мнения разделились: Юлиус и Жан-Поль предлагали немного передохнуть и двинуться в горы, Сокольских убеждал, что нам следует поспать – впереди нас ждал еще один день дрейфа. Меня в данном случае устраивали оба варианта – согласиться с тем, что решат твои спутники, казалось мне в тот момент как бы дрейфом внутри дрейфа, в этом, как я тогда подумал, было что-то от дзен или от дао.

Юлиус первым заметил рыжеволосую девушку, направлявшуюся к нам от калитки с керосиновой лампой в руке. Она не выглядела ни рассерженной нашим привалом, ни напуганной появлением четырех незнакомых мужчин – просто спросила, кто мы. Юлиус сказал, что мы путешественники – откуда? – из Ювении, отчего-то соврал Сокольских. Девушка, если и удивилась, то ничем этого не показала, отметила только, что тогда понятно, отчего мы говорим почти без акцента. Жан-Поль хмыкнул и переспросил, что же у нас за акцент. Девушка тут же улыбнулась ему и сказала: «акцент университетских интеллигентов, конечно». Мы переглянулись. Она вдруг предложила нам переночевать у нее в доме. Мы не будем никому мешать, брат давно перебрался на новоградскую сторону. Юлиус поблагодарил, но сказал, что нам нужно продолжать наше путешествие. «Ничего не стану говорить про ваше путешествие, но знаю, что вам нужно именно сейчас, и это – сон, – возразила девушка. – Хотя бы часа три. А на утро я вам сделаю чудный отвар, он даст сил впрок на целый день».

Дом внутри оказался просторным и опрятным. Седовласая мать девушки ни о чем нас не спросила, лишь приготовила нам постели и пожелала хорошего сна. Снилось ли нам что-то – на утро никто из нас вспомнить не сумел, зато следующий день оказался вдруг особенно ярким и в чем-то – как если бы во сне. Были ли это последствия чудодейственного тысячесила, который, как и обещала, сварила нам поутру наша молодая хозяйка, или же, как утверждал Сокольских, эффект третьего дня дрейфа, я не знаю.

До полудня мы уже были высоко в горах, откуда нам открывался вид на весь город, на прилежащие деревеньки, на рожь, колосящуюся за Поповской заставой, на сверкающий излом Визмяти у Краковниц. Мы перекусили лепешками, которые нам дала наша рыжая благодетельница, и решили возвращаться в город. «Все-таки дрейф – это городская практика», – настаивал Сокольских. Разговоров почти не заводили, шли молча, полностью отдавшись нашему перемещению, которое все более освобождалось от слов и даже от мыслей о нем.

Что-то не то стало происходить с пространством. От Кладезной до Клинчи идти с полчаса, но мы каким-то непостижимым образом преодолели это расстояние минут за десять, а затем шли от Клинчи до Матея Басараба с три четверти часа, хотя там же рукой подать – причем шли по прямой, не плутая, никуда не сворачивая. За Басарабом нам вдруг открылся цыганский квартал, который вообще располагается на другом берегу Визмяти.

Пока мы, сбитые с толку, стояли, удивленно озираясь, набежали чумазые и визгливые дети-попрошайки. Юлиус отдал им всю мелочь, которая у него была. Жан-Поль спросил, не боится ли тот испортить их, поощряя их попрошайничество. Юлиус улыбнулся, нет, их нельзя испортить, они те, кто они есть, и там, где они есть.

– Вот насчет «там, где они есть» не уверен, – пробубнил Сокольских. – Они явно не там, где обычно. Не мог же тут у нас обосноваться еще один табор?..

Казалось, его никто не услышал.

– Утверждая, что они те, кто они есть, – возразил я Юлиусу, – мы заведомо отказываем им в возможности стать кем-то другим.

Юлиус нахмурился: похоже, он не ожидал несогласия с моей стороны. Потом, плотно сжав губы, медленно кивнул. Тогда пойди и забери свои деньги назад, пошутил Жан-Поль. Ну вот, сказал Юлиус, теперь линчуйте меня.

– Пойдемте-ка, что ли, отсюда, – предложил Сокольских. – Этому месту здесь не место.

Следующим сюрпризом оказался сталелитейный завод, раскинувший свои кирпичные постройки по левую сторону какой-то незнакомой улицы. Мы еще могли допустить, что цыгане перекочевали на новое место – на то они и цыгане, – но завод? Это уже было совсем неправильно. Я даже как-то вздохнул с облегчением, когда свернув на перекрестке, мы узнали улицу Липанести, однако не прошли мы по ней и квартала, как Жан-Поль ткнул пальцем в большое двухэтажное здание через дорогу. Через весь фасад старинными буквами было написано «Б И Б Л И О Т Е К А». Никакой библиотеки на Липанести отродясь не бывало. Мы перешли дорогу, чтобы получше осмотреть здание-пришельца. Это точно не могла быть какая-то новостройка. Громоздкая лепнина, украшавшая дом, почернела от времени, бронзовые держатели для фонарей покрывала зеленая патина. Массивные двери отворились, и из библиотеки вышла пара высоких и красивых людей – парень с печатью тяжелых потаенных дум в глазах и девушка, чье лицо я не разглядел за длинными светлыми волосами, почти такими же длинными, как у Дубравки, только волнистыми и более светлыми – и у каждого была книга в руке. Я сумел разобрать название томика, который держала девушка. «Идиот». Они прошли мимо, едва не столкнувшись с нами, но даже не взглянув на нас, будто бы нас тут и не было вовсе.

Мы собирались засветло вернуться на новоградскую сторону, но заблудились в собственном городе. Сокольских отверг предложение спросить дорогу у местных – это было бы не по правилам дрейфа. Стало смеркаться. Через переулок мы увидели соседнюю улочку – ярко-освещенную, с домами, выкрашенными в грязно-белый цвет, и бородатыми людьми в арабской одежде. Оттуда доносился невнятный чужой говор и протяжная музыка, искаженная захлебывающимся от собственной громкости динамиком. Не смотря на охватившее нас любопытство, никто даже не предложил пойти туда и посмотреть. Мне подумалось, что нет ничего невозможного в том, что, сверни мы на ту улицу – и запросто окажемся, например, в Танжере… но вот найдем ли мы потом в Танжере переулок, ведущий обратно в Выжград?..

Мы снова и снова пытались выйти к реке, но вопреки всем нашим усилиям стали опять приближаться к горам. В какой-то момент наш дрейф распался на четыре отдельных дрейфа. Мы продолжали идти рядом, но я уже не был уверен, что все то, что мы видели – мы видели вместе. Только что мы миновали пиццерию, которая уютно обволакивала прохожих своими горячими ароматами, и вот я уже иду по брусчатой мостовой, а вокруг теснятся темные двухэтажные здания с окнами, наглухо закрытыми ставнями, вдоль стен, покрытых копотью, течет широкий источающий зловоние ручей. И потом я вижу холм, и на холме – неподвижная тень, похожая на плаху. Я иду к ней и понимаю, что это не плаха, а трон. Пустой трон, на нем никто не сидит. Юлиус – его глаза смотрят куда-то сквозь меня – хватает меня за руку и начинает ее отчаянно трясти. Его взгляд фокусируется на моем лице. Он встревожен. Говорит, чтобы я не ходил туда, в пещеру, заклинает, чтобы я ни за что не ходил в пещеру.

А затем почти сразу мы вдруг оказались у Аптекарского моста. Перед нами, как ни в чем не бывало, текла Визмять, а по ту сторону горели знакомые огни нового города. Я посмотрел назад: по улице Вацлава Ческу лениво карабкалась пара автомобилей, чуть правее высилась колокольня церкви Урочного Крещения, да и вся староградская сторона казалась совершенно привычной, совершенно выжградской.

Я до сих пор иногда задумываюсь о природе того, что нам довелось испытать во время нашего дрейфа, и все никак не нахожу такого ответа, который оставил бы меня полностью удовлетворенным. Этот пустой трон. Что он должен означать? Жан-Поль часто высмеивал меня, но в чем бы я ни был убежден, в Красногории никогда не было своего короля. А раз не было, то откуда ему взяться и по какому праву? А раз неоткуда, то и не должно его быть… Да, Жан-Поль иногда высказывался по поводу всех этих рассуждений весьма едко, но я не могу держать на него обиду. Тем более, сейчас…

Юлиус так и не смог вспомнить, о какой пещере он меня предупреждал. Зная о его юношеской страсти к Платону, осмелюсь предположить, что это образ из «Государства»: темная пещера, где живут люди, никогда не видевшие истины за тенями вещей. И когда ты выходишь из мрака к свету подлинных вещей, тебе могут приказать вернуться назад – чтобы нести обретенное тобой знание незрячим безумцам, которые, скорее всего, прикончат тебя. Этот удел трагичен, но в нем заключается настоящий подвиг – с чего бы Юлиус решил удержать меня от него? Или в том видении ему открылось нечто другое? И он испугался за меня не потому, что меня может закидать камнями толпа невежд, а потому, что возвращение в пещеру может еще значить то, о чем, по-моему, тоже писал Платон: что ты можешь забыть, как выглядят настоящие вещи, и снова начнешь жить миром бессмысленных теней.

Мы больше ни разу не обращались к практике дрейфа. Дрейф, наверное, мог бы сплотить нас, но, похоже, с самого начала мы стояли на слишком разных дорогах. Жан-Поль признался, что это – выход для одного человека или небольшой группы, выход для единиц, но не для целого общества. Юлиус согласился с ним, но затем по-своему развил его мысль: даже если использовать практику дрейфа для того, чтобы освободить индивидуума для восприятия метафизических принципов, обычно похороненных под рутиной потребления и исполнения прочих рабских функций, это не путь для народа – нельзя отправить весь народ в дрейф, это стало бы полной катастрофой.

Сокольских выглядел разочарованным нашей реакцией, даже обиженным. Никто из нас не вынес из этих трех дней того, что, как надеялся Сокольских, должен был вынести. Разволновавшись, он принялся упрекать Юлиуса, что тот даже не попытался открыться чему-то принципиально новому, что он придумал себе якобы великую судьбу и прячется за громкими словами, что он позер и лицемер. Позже он извинился, но я запомнил горечь, которая на тот момент угнездилась в его глазах.

Не вполне понятно, что делать с этим фрагментом. С одной стороны, он не прибавляет к портрету нашего Вождя, да будет его лик источником воодушевления для всех нас, ничего существенного. С другой – в нем представлен совершенно живой, человечный образ, который зачастую прячется от нетребовательного ума за грандиозными свершениями и великими решениями, кои и составляют ткань истории.

Определенно надо оставить рассуждения Председателя Юлиуса, да будут наши уши достойны того, чтобы внимать его мудрости, о власти и о ценности искусства. Также, наверное, стоит как-то использовать те фрагменты, которые могут подчеркнуть его любовь к нашему городу.

Несколько озадачили полемические высказывания Жан-Поля и особенно Раду Сокольских, в которых выражается их несогласие по ряду принципиальных моментов. Или это пример того спора, в котором рождается истина?

NB: чем больше я читаю воспоминания Мишимо, тем, больше, по-моему, начинаю заражаться его языком, тем больше начинаю в своем письме бессознательно подражать ему.

6

К середине осени 1972 г. стало очевидным, что участие партии «Правда» в работе парламента свелось к номинальному «присутствию» и превратилось, по словам Жан-Поля, в «неучастие». Юлиус, да взойдет солнце над его головой еще бессчетное количество раз, принял решение вернуться в ее ряды. 11 ноября он выступил на расширенном собрании Центрального комитета с жесткой критикой изменившегося политического курса главы партии.

На следующий день в газете «Народный глас» вышел занявший две первых полосы обстоятельный обзор просчетов Баумгартена, заканчивающийся призывом к партии вынести вотум недоверия ее действующему лидеру. Автором этой разгромной статьи также был Юлиус, да будем мы в нашей борьбе с оппортунизмом и безволием так же решительны и бескомпромиссны, как он. Спустя еще два дня Рудольфа Баумгартена настиг второй инсульт, и 15 ноября страну облетела весть о его смерти. После этого партия «Правда» подавляющим большинством голосов избрала своим председателем Юлиуса, да охранит его судьба от болезней и старости. Первым решением, принятым им на новом посту, было решение об организации торжественных похорон Баумгартена, на могиле которого он произнес поминальную речь, подчеркнув, что, не смотря на ошибки последнего года, это был выдающийся человек и прекрасный учитель. Таким образом удалось спасти движение от раскола и начать путь к принципиальному пересмотру роли и места партии в Национальном собрании.

С этого момента начинается новая глава, как в истории движения «Правда», так и в истории нашей страны.

7

После избрания Юлиуса, да озарит его руководство наш путь до скончания века, председателем партии «Правда», на повестку дня вышел вопрос расширения влияния и пропаганды основных идей движения. Среди граждан Красногории, у которых лидеры партии рассчитывали найти поддержку, особым образом выделяется категория верующих, чьи убеждения в силу очевидного традиционного характера религии также делали их противниками того порядка, с которым боролась «Правда».

Стенограмма записи разговора от 13 декабря 1972 г. Запись сделана Раду Сокольских

ЗВУЧИТ МУЗЫКА, «ГНОССИЕНЫ» ЭРИКА САТИ. НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ СЛЫШНЫ НЕРАЗБОРЧИВЫЕ ГОЛОСА. РАЗДАЕТСЯ ЗВУК ИГЛЫ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ, ЦАРАПАЮЩЕЙ ПЛАСТИНКУ, И МУЗЫКА ПРЕРЫВАЕТСЯ.