По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

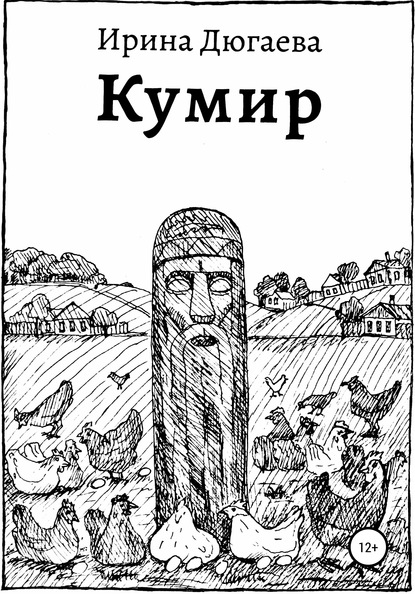

Кумир

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Говорил я тебе, не отдохнул ты еще. Все тропы перезабыл, —ругался Алексей, приваливаясь на траву.

– Не перезабыл, просто…

– Скажи ещё, сила нечистая виновата. Нет-нет, лучше скажи, строители виноваты. Во всём они, лютые ироды, виноваты.

– Иди домой, раз надоело.

– Ты меня сюда завёл, ты и выведешь. Тем более, ежели ты теряешься всё время, так и пропасть тебе одному – раз плюнуть. Или ты по дедовским стопам решил пойти, с концами бухнуть в небыль?

Сильно так сжало в грудине. Но Алексей, как обычно, если и ляпнул что ненужное, если и полоснул по больному, не заметил даже.

– Я без Гвидона не уйду, – стоял на своём Гришка.

– А вот он без тебя уже ушёл. Ясно же, нет его здесь. Вернулся уже домой, сидит в будке своей, роняет слюни на лапы от… от грусти и тоски.

– Ладно… пошли, – сдавленно выдохнул Гришка. Он долго и тяжко прощался с лесом, с Гвидоном, посекундно глядя по сторонам, вдруг где мелькнет шальной собачий хвост. Тянул время, но Лёха не дурак, не проведешь его.

«Ты давай уж в полный голос, смысл стрелять взглядом по кустам, как шпион? Гвидо-о-онишко!» У него был хорошо узнаваемый и везде слышный тенор. У Гришки голос постоянно колебался, менялся под приступом того или иного чувства.

У окраины леса деревья поредели. Потянулась знакомая, «домашняя», для местных стёжка – кривлястая, поросшая медуницей. Отсюда до деревни – два шага.

Только почему-то два шага обернулись не тремя и не четырьмя. Тропинка всё не кончалась, тянулась, благоухая молоденькой медуницей. В носу осторожно щекотало. Алексей чихал, и Гришка с нарастающим сочувствием замечал, как летят его слюни и сопли на букет липы.

Пройдя «домашнюю» тропинку, немыслимым образом опять оказались рядом с прудом. Даже у неверующего Алексея глаза растопырились, как у курицы, несущей яйцо.

Мир вдруг поплыл, а потом сомкнулся вокруг Гришки темнотой. Не жалея брезента, чуть ли не рвал он душную штормовку на себе, расстегивался, открывая голь тела.

– Такое… не по какому… не по какому ящику не увидеть, – обрывисто задышал Алексей, судорожно сжимая исжамканный букет. Гришка очумело поглядел на него, повёл взглядом по сторонам. Другой, чуждый лес, впервые видимые тропки, неподатные обхождению и приручению. Заглохнешь здесь. Вот что с дедом случилось…

– Пойдём, домой надо. – Кто-то другой говорил Гришкиными устами, более сильный и решительный. Несломимый.

Поплелись по наитию. Страх делал шаги неподвижными, ломал уверенность. А вдруг снова поведёт не туда, приведет в глушь, к смерти?

Гришке взбрело пойти по-иному, обмануть нечисть зубоскальную. Обогнули хоженую дорожку, углубились в колючий терновник. Пришлось снова запахнуться, чтобы не посадить царапины.

По правую руку, затененный черемухой, лёг муравейник. Высокий, холмистый, с острой шапочкой мертвых веток и жухлых листьев. Домовито лобызали его муравьи. Муравейник был зна?ком, возвещавшим, что до выхода из лесу – всего ничего протопать.

Сосны расступились перед полянкой. Она была обсыпана незабудкой, словно сахарный пирог. Ясно-синие головки постоянно кивали, соглашаясь с чем-то предельно очевидным. Наверное, с тем, что не было лучше места для отдыха.

Ещё прежде чем Алексей запрокинул ногу, утопая в хрупкой травине, услышал Гришка отрывистое блеянье бекаса – верного спутника болотины. Вовремя схватил Лёху за рукав толстовки, потянул на себя, но тот уже начал проваливаться в трясину.

Алексей взвизгнул, выронил нарванные листья, вцепился в Гришку. В ужасе курлыкали кулики, перепугано качали головками незабудки. «Волос лишусь, шкуру искровлю, а не оставлю Лёху! Уйди, нечисть!» И одним, усиленным махом вытянул друга.

Оба упали на твердую почву как перебитые куропатки.

– Бегo?м, – вспугнуто прокряхтел Алексей, напряженно хватаясь за траву. Мельком Гришка увидел, как тонули прожилки липовых листьев в черной мути болота.

Сорвались с места, труханули из последних силенок, точно на них цепную шавку спустили. Мрел в вечеряющем лесу силуэт старика. Мерещился злобно ликующий смех. И свербил он уши до самой окраины, пока лес не выпустил их к речке.

Алексей уткнул ладони в колени, толстые струи пота ползли по его лицу вниз.

– Что ж за новина такая, – сокрушался он, прерывно дыша. – Не мерекнулось же нам. Такое расскажешь… Такое расскажешь, примут за психа.

В мозгу Гришки зрела мысля, крывшая ответ на все сегодняшние напасти. Озвучивать не стал – неверующего в его неверии не разубедить. Но почему всё же выбрались они, лишь когда липовые листья остались в болоте, не вынесенные за границу леса?

Вечер спускался на подмостки деревни, золотое солнце выступало над рекой и далекой пашней. Дома бабушка обругала, обкостерила двух друзей как последних забулдыг и бродяг. Но пока бранилась, наливала горячую похлёбку. Самую сытную и вкусную на всём белом свете.

Гвидона дома не оказалось, и одно это толкало вернуться, возвращаться до тех пор, пока не найдётся верный старый друг.

Алексей ушел домой со всегдашней ухмылкой, кинув на прощание оптимистичное заверение, что Гвидон вернется утром как «истинный солдат, верный своей Отчизне – Конуре, в которой кормят, холят и лелеют задаром». Гришка почему-то был уверен, что Алексей чуть ли не с ненавистью винит его в том, что они заблудились и прошлялись весь день в лесу. Но постарался отделаться от этих мыслей. Негоже на друга дурное гнать.

***

Ночью туманный сон тревожил Гришку. То чьи-то горящие глаза просеивали плотную молочную мглу. А то вовсе непонятные тени кружили в дыму. Они все шептались, то набирая громкость, то затихая, как гром вдалеке. «Комоедица…»

Очнулся Гришка посреди ночи от настойчивого стука в парадную дверь. Жуткие мурашки взобрались по хребту позвоночника, вздыбились волосы на руках. Казалось всё – вплоть до родного дома – незнакомым. Словно бы сон не кончился и просочился в реальность.

Беспомощно метая руки по сторонам, с трудом двигался Гришка вперёд, как через заросли тёрна. Дома никого не было. Частенько бабка оставляла его, сама к знакомым уходила, там, где живее, подвижнее жилось. Его звала с собой, но голодный до исцеляющего после работы одиночества желал он скорее один оставаться. Колготня[4 - Колготня (устар.) – суета. ] людская претила.

Шатко переступая по скрипящим половицам, добрался Гришка до двери. Тревожил вопрос: кого бы это принесло? После всех недавних событий притупилась Гришкина бдительность.

Входная дверь зычно задребезжала, бряцнула щеколда, и волна бодрящей сырости шагнула в дом. Гришка непонятливо оглядывался, щурясь от зажжённого фонаря под притолокой. На улице никого не было. Лишь притихший ветер гулял по деревне. Померещилось должно быть.

На внутренней стороне двери неподвижно висела медвежья лапка, зловещая и предостерегающая в угольном мраке. Перед тем как зайти обратно, Гришка оглянулся.

Всё тот же двор, всё то же ночное безлюдье. Большая Медведица в выси. Приковала внимание перемигом звёзд, согласно вставших в рисунок. «Покойной ночи, путеводная», – простился Гришка.

Не успел до конца запахнуть дверь, как новый стук пронзил тишину, резкий и ощутимый, он заставил Гришку отпрыгнуть. Это точно был не ветер.

Вооружившись только внутренней силой и досадой от невыспанности, Гришка до конца распахнул дверь. Сперва наткнулся на медвежью лапку, задержался на ней, как на чём-то спасительно привычном и неизменном. Всё тот же двор, всё то же безлюдье, всё та же Медведица в вышине.

Если кто и мог так шутить, то либо его воображенье, либо сила нечистая. Гришка осмотрел двор – каждую лихую тень, ища невиданную злую силу. Ничего и никого.

Снова дрожащий дребезг закрывающейся двери стесал с половиц пыль, снова бряцанье ржавых петель разметало тишину. Хлопнув задвижкой, Гришка настороженно согнулся, прислушался. Опять тот же стук вышиб дых из надсадно хрипящего створа.

Ругнувшись про себя, он отпер дверь. Сущая нелепица творилась. Где и какой шутник притаился? Бессильно посжимав и поразжимав пальцы, собрался вернуться домой и, заткнув уши чем-нибудь, уснуть. Но только спиной скорее ощутил, чем различил топтанье у тропинки к дому.

Медведь мерно и плавно, косолапо переминался, смурым взглядом буравя Гришку. Воздух застыл, оцепенело и время. Не было ни деревни, ни двора, ни христовенькой родненькой избёнки.

Гришка будто и забыл как дышать, не от страха, ужаса или смущения, но от какого-то необъяснимого восхищения. Топтыгин поднял маслянисто-лощёный нос кверху, будто чего-то спрашивая. Гришка непонимающе нахмурился. Зверь дыхнул, вся мощь его слилась в этом тяжёлом дыхании. Разомкнулись чёрные блестящие губы. Тут же растворилось в воздухе белое облачко пара.

Медведь пошатнулся, мясисто-шерстистая бочка тела плавно качнулась, и он сгрёб землю обрубком лапы. Гришка протрезвел от догадки. Там, где когти, похожие на вороньи клювы, должны были выходить из плотной шерсти, была обросшая культя. Правая лапина была цела, а вот левая – как у калеки.

Без пущей лишней думы сорвал Гришка лапку со двери и бросил гостю. Только узловатая нитка и осталась болтаться на двери.

Лапка казалась совсем крошечной по сравнению с необъятным телом чудовища. Но медведь как будто остался доволен, тучно поклонился и, сгребя подарок, широким задом начал пятиться назад, выходя со двора. Не поддававшаяся фонарю темень быстро скрыла его силуэт.

Гришка отстранённо глянул в небо. Созвездие Большой медведицы куда-то испарилось, как если б её звёзды некто погасил.