По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Последний Новик. Том 1

Автор

Серия

Год написания книги

2018

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Она открыла глаза. Первый предмет, ей представившийся, был Густав, бледный как смерть, дрожащий, как преступник.

– Попросите его, чтоб он удалился! – сказала Луиза едва внятным, умоляющим голосом, склонившись на плечо Бира; потом, увидев, что Густав не трогался с места, прибавила, обратившись уж к нему: – Густав, ради бога, удалитесь.

Здесь она опять закрыла глаза руками, и рыдания заглушили ее слова.

Он обратил на нее помутившиеся взоры, пожал руку Биру и удалился от них. Так бежал из рая первый преступник, гонимый пламенным мечом ангела и гремящим над ним приговором Вышнего Судии. На повороте дорожки в кусты Густав остановился, еще раз взглянул на Луизу и исчез. В замке отдал он письмо от Адольфа к баронессе первому попавшемуся ему навстречу слуге.

«Что это все значит? – шептал про себя Адам. – Странно! Адольф? Густав? Да, да, помню теперь; он поговаривал мне однажды, что он не Адольф, я пропустил это мимо ушей: проклятое рассеяние! Впрочем, как знать, что перемена имени могла иметь такие горестные последствия? Да, опять, разве зять Адольф приятнее для баронессы зятя Густава? Не лучше ли отдать дочь свою за Густава, которого дочь любит, нежели за Адольфа, которого она забыла даже в лицо? Гм, гм! не все равно для баронессы!.. Торговое, проклятое обязательство! Нужда в деньгах… тщеславие!» Так, рассуждая сам с собою, Бир вел, с помощью горничной, или, лучше сказать, нес домой несчастную свою воспитанницу. Девица Горнгаузен, встретив печальную процессию, сначала перепугалась; но, сообразив состояние, в котором находилась Луиза, со внезапным отъездом Траутфеттера, успокоила себя мыслию, что между ними начинается истинная любовь, на препятствиях основанная.

– Я это предвидела, – шепнула она на ухо Адаму, – истинная страсть не существует без…

Бир прервал ее речь таким сердитым восклицанием, что вмиг рассеялись все романтические выводы, скопившиеся в голове ее и готовые осадить Адама. Так пробившееся из окна пламя вдруг охвачено искусным ударом воды из трубы пожарной. Только что управился он с огненным явлением из теремка, другая вспышка пробилась из трехэтажного корпуса домоправительницы, которая запела на всегдашний, постоянный тон свой:

– Что с вами сделалось, милая, драгоценная фрейлейн Зегевольд?

Адам молчал, стиснув зубами свою досаду.

– Не спрашивайте меня, – отвечала едва внятно Луиза, поведя рукою по лбу, – я хочу думать, что это был сон, ужасный сон! Мне очень тяжело… голова моя горит…

Луизу спешили положить в постель, так сделалась она слаба. Стыд, что она обращалась с Густавом как с женихом и что все домашние это видели; любовь к нему, несмотря на перемену обстоятельств, и известность, что она не может ему принадлежать, – все это сделало вдруг во всем ее составе сильное потрясение, которого она не могла перенести. На следующий день она слегла в постель. Отправили нарочных в Пернов за баронессою и к медику Блументросту. Приехала первая и, прочитав письмо от Адольфа, оставленное Густавом, тотчас объяснила себе причину болезни своей дочери. Еще более разрешились догадки баронессы собственными словами Луизы, вырывавшимися у нее по временам в бреду горячки. Тут вся тайна сердца ее обнаружилась.

– Густав!.. Густав!.. – говорила она, устремив на какой-то предмет глаза, исполненные помешательства. – Зачем ты обманывал меня? зачем в первый день не открыл своего имени?.. Теперь уж поздно, поздно!.. Я невольница! я продана!.. Меня терзают за то, что я тебя любила: почему ж не любить мне жениха?.. Как я была счастлива!.. Спросите его, зачем он стоит передо мною и манит меня сойти в какую-то бездну?.. Бедный! он думает, что мы сходим с холма… он взглянул еще на меня! Боже! Этот взгляд жжет меня… Прощай, мой… нет, не Адольф, Густав! уж конечно, Густав! Он хочет броситься в пропасть. Постой… и я за тобою. Вместе… вечно вместе!

Домашние проливали слезы, слушая эту ужасную исповедь сердца доселе скромной, стыдливой девушки, которая в состоянии здравого рассудка предпочла бы смерть, чем сказать при стольких свидетелях половину того, что она произнесла в помешательстве ума. Казалось, мать ее сама поколебалась этим зрелищем и показала знаки сильнейшей горести; но это состояние души ее было мгновенное. Она старалась прийти в себя и устыдилась своей слабости – так называла она дань, которую заплатила природе.

– Прежде чем я мать, я Зегевольд! – сказала она, показывая в себе дух спартанки. – Скорей соглашусь видеть мою дочь мертвою, чем отдать ее когда-либо за человека, так жестоко меня оскорбившего. Обязанности мои выше любви, которая пройдет с бредом горячки. Явится Адольф, и все забудется. Луиза дочь баронессы Зегевольд – прикажу, и она, узнав свое заблуждение, отдаст руку тому, кто один может составить ее счастье! Не так ли, Никласзон?

Секретарь, к которому обращалась эта речь, с ужимкою всепокорнейшего слуги, не замедлил согласиться, что все это было и будет пустячками, что первый пароксизм сердечный хотя и силен, но пройдет, лишь бы фрейлейн Зегевольд выздоровела, и что сама судьба, конечно, постарается исполнить благородные, высокие планы баронессы. Досаду и гнев свой она поспешила излить на домашних. Слуга, прибежавший первым с повесткою о приезде мнимого Адольфа, и старый дворецкий, удостоиваемый почетного имени кастеляна, так громогласно возвестивший о женихе, были сосланы в ближайшую деревню в должности пастуха и скотника; домоправительнице не позволено было несколько недель показываться на глаза своей повелительнице, а девице Горнгаузен сделан такой выговор, что истерика и спазмы принимались мучить ее в несколько приемов. На Бира, в уважение его чудного, рассеянного характера, только что косились, как Наполеон на крепость Грауденц, оставшуюся невредимою среди всеобщего завоевания и разрушения.

Приехал доктор Блументрост. От искусства его ожидали многого, а он возлагал все свое упование на Бога и на силу природы, которой обещался помогать по возможности своей. Ожидали с надеждою и страхом назначенного им перелома болезни. В эти-то часы ожидания в замке и в хижинах поселян все было полно любви к Луизе: мысль потерять ее усиливала еще эти чувства.

– О Иуммаль, о Иуммаль![120 - О боже! – Иуммаль, во времена идолопоклонства латышей, был верховным их божеством.] – молились в простоте сердца подданные баронессы. – Смилуйся над нашею молодою госпожой. Если нужно тебе кого-нибудь, то возьми лучшее дитя наше от сосца матери, любого сына от сохи его отца, но сохрани нашу общую мать.

Глава одиннадцатая

Вести

Что день грядущий мне готовит?

Его мой взор напрасно ловит,

В глубокой мгле таится он.

Пушкин

Что делалось в это время с Густавом? Когда он выехал из Гельмета, совсем в противную сторону, куда ему ехать надлежало, и когда опустился за ним подъемный мост, ему представилось, что с неба упала между ним и Луизой вечная преграда. Сердце его раздиралось любовью, раскаянием, чувством унижения, мыслию, что та, которая была для него всего дороже на свете, почитает его гнусным обманщиком, что он оскорбил ее и возмутил ее жизнь, доселе беззаботную и счастливую. Дорого безрассудный платил за несколько дней блаженства. Приехав на мызу, где квартировал, с ужасом вошел он в свое жилище: ему представилось, что все предметы, его окружавшие, дико озирали его, что служители смотрели на него пасмурно, исполняли его приказания неохотно.

«Все отвращается от меня, как от убийцы!» – думал он. Страшно было ему взглянуть в себя, еще страшнее – обратиться в прошедшее.

Чрез два дня слуга вручил ему письмо от баронессы Зегевольд. Не успел он еще распечатать его, как уж сердце отгадало его содержание. Вот что писали к нему:

«Милостивый государь!..

Вы, конечно, почли дом мой домом зрелищ, где позволены всякого рода превращения и терпимы оборотни: долгом почитаю вывести вас из заблуждения, с тем, чтобы просить вас покорно в него никогда не заглядывать, даже без личины и под настоящим именем. Остаюсь… и проч.».

Густав, скрепив сердце, отвечал со всем уважением, должным матери Луизы, что он хотя чувствует себя виноватым, но не заслуживает оскорбительных выражений, которыми его осыпали; что он обстоятельствами и любовью вовлечен был в обман и что если любить добродетель в образе ее дочери есть преступление, то он почитает себя величайшим преступником. Он просил, по крайней мере, не полагать в нем тех низких чувств, которых он не имел, и присовокуплял, что молит Бога доставить ему случай доказать матери Луизы, хотя бы ценою его жизни, всю беспредельность его уважения и преданности к ее фамилии.

Через несколько дней принесли к нему письмо от Фюренгофа. «От дяди, – подумал Густав, разрывая печать. – Недаром начинает со мною родственные сношения тот, который навсегда было прервал все связи с сыном сестры, ненавистной ему». Содержание этого письма было следующее:

«Государь мой!..

Мы давно друг другу чужие: сын Эрнестины был мне всегда таков. В противном случае я сказал бы как племяннику, что вы гнусным поступком своим ввергли благородное семейство в горестное состояние, отняли у матери дочь, у брата вашего жену и у дяди лучшие его надежды. Теперь не наше дело вам об этом говорить. Оставим карать вас Божьему суду и совести вашей, если вы не совсем ее потеряли. Другое важнейшее дело понуждает меня писать к вам. Мать ваша заграбила у меня в 1685 году три гака земли, смежных с…»

При чтении этих строк глаза Густава встретили ниже слова: «нищая… сумасбродная… процесс… суд». Далее он не мог читать.

– Скажи, – вскричал он дрожащим от гнева голосом, обратясь к служителю своего дяди, – скажи пославшему тебя, что если б он не был братом моей матери… Нет, лучше не говори ему этого. Ответ мой: пусть владеет он теми гаками, которые почитает своими; все бумаги, присланные им для утверждения его прав на этот клочок земли, будут скреплены мною. Спроси, не осталось ли чего из имения Траутфеттера, что бы я мог уступить ему: все отдам без суда, которым он грозит мне. Но вместе с этим скажи ему, чтобы он берегся шевелить прах моей матери. В противном случае сын оскорбленной Эрнестины может забыть, что оскорбитель – дядя. – Выговоря это, Густав изорвал в клочки письмо и присовокупил посланному: – Ступай! другого ответа не будет.

Судьба, как бы нарочно, устроила летучую почту для нанесения Густаву жестоких ударов, одного за другим. Не успел он еще образумиться от дядиной цидулки, как вручили ему письмо из армии, именно от Адольфа.

«Получив твое послание[121 - Письма этого мы не могли отыскать в фамильных бумагах Траутфеттера.], любезный брат и друг, – писал он к нему, – я от всего сердца посмеялся ошибке, доставившей тебе особенно ласковый прием от моей невесты и домочадцев гельметских. Пробил я заклад, но все-таки с честью для себя. Каков же твой двоюродный братец! Не только собственною персоной, он даже именем своим оковывает сердца прелестных и творит любовные чудеса! В Польше лично веду атаки и побеждаю; а в Лифляндии хлопочет за меня услужливый Сози[122 - Сози – имя раба в комедии «Амфитрион» римского драматурга Плавта.] мой. Виват Адольф Траутфеттер! Жаль, что на время этих проказ я не на твоем месте, а ты не на моем: я провел бы тогда подкоп, и черт меня возьми, если б я не взорвал на воздух все обязательства расчетливых маменек и дядюшек! Но ты… с твоим холодным, нерешительным характером, ты разом струсишь и откроешься. Ты пишешь, что Луиза прелестна. Верю, потому что она и одиннадцати лет была премиленькая девочка. И теперь еще, как два фонарика, светятся передо мною ее глазки, преумильно поглядывает на меня и дядюшкино чищеное золотце, которому надеюсь, со временем, еще лучше протереть глаза. Но все эти прелести ничто перед милою, дивно милою полечкою. Имени ее не скажу: оно заветное. Ах, любезный Густав! я влюблен, и влюблен не на шутку. Если б ты видел ножку ее!.. Ну, право, три таких уляжутся в одном башмаке наших лифляндских стряпух и экономок: от одной ножки можно с ума сойти; суди же обо всем прочем! Ты смеешься постоянству моей новой любви, Фома неверный? Божусь тебе, я страх переменился в два месяца; ты меня не узнаешь теперь. Страсть моя так сильна, так искренна, что я почитаю ее предвестием ужасного кризиса в моей жизни: или я должен буду скоро ехать в Лифляндию, куда меня выпишут, чтобы женить на твоей Луизе и дядюшкином миллионе (здесь уж об этом хлопотала патриотка); или меня убьют в первом сражении. Не перед добром мое постоянство – разумею, в любви. Тебе хорошо известно, что дружба и честь никогда не знавали меня ветреником. Отпиши мне поскорее об успехе твоих дальнейших посещений: берегись слишком скоро отступить от трофеев, дарованных тебе волшебным, всепобеждающим имечком Адольфа; помни, что ты не Август и перед тобой нет Карла XII. Верь, что ты имеешь во мне самого терпеливого соперника. Кстати, обрадуй патриотку прилагаемым у сего письмом к ней от Пипера, министра его величества, короля шведского. Посылая это письмо, чувствую, что у меня сердце не на месте; не заключается ли уж в нем обещания выслать меня в бедный Шлиппенбахов корпус? Предчувствую, что мне теперь не удастся подменить себя двоюродным братцем, как я сделал это при отправлении тебя в Лифляндию. Надо признаться тебе, во всем этом я виноват, а как я это смастерил, при случае тебе расскажу. И без того мое письмо длинно, как нос твоего нынешнего начальника после Нового года.

Твой брат и друг Адольф Т.».

Немедленно послал Густав письмо Пипера по адресу, приказав своему слуге поосторожнее разведать, что делалось в замке. Письмо приняли; но как всем жителям Гельмета приказано было молчать насчет семейных дел баронессы, то посланный мог узнать только, что фрейлейн нездорова. Эта весть еще более растравила сердечную рану Густава. На следующий день, только что начало светать, он вскочил с постели, спешил одеться и выйти из деревни с твердым намерением во что бы ни стало приблизиться к замку и узнать, от кого бы то ни было, о состоянии больной. Углубленный в задумчивость, потупив глаза в землю, шел он по дороге в Гельмет. Сельские девки, гнавшие скотину в поле, с боязнью глядели на угрюмого шведа и старались подалее обойти его. Крестьянин, ехавший со своею сохою на пашню, распевал в добрый час, что очень редко случается у латышей, веселую песенку:

У кого такая милочка,

Как у братца моего?

Сука моет у него посуду,

Козы полют огород.

Но, приметив синий мундир, стал в тупик и, проворчав Густаву свое обычное: «Teppe омикуст»[123 - Доброе утро.], спешил обогнать постояльца, который не только не кивнул ему, но, казалось, так ужасно на него посмотрел, как бы хотел его съесть. Густаву было не до привета людей, чуждых ему: одна в мире занимала его мысли и сердце. Он прошел уже более половины пути до Гельмета, как вдруг кто-то назвал его по имени.

– Куда так рано, господин оберст-вахтмейстер? – сказал ехавший верхом навстречу ему, сняв униженно шляпу и приостановив бойкого рыжего конька.

Густав приподнял голову и увидел перед собой того самого служителя баронессина, который в первое его посещение замка вызвался держать его лошадь и которого умел он отличить от других дворовых людей, заметив в нем необыкновенное к себе усердие. Несчастный обрадовался неожиданной встрече, как утопающий спасительному дереву, мимо его плывущему.

– Ах! это ты, Фриц? – сказал Густав. – Прекрасное утро выманило меня прогуляться, и я нечаянно очутился на этой дороге. Накройся, старик, на дворе еще свеженько.

Фриц с некоторым принуждением надел шляпу, лукаво посмотрел на молодого офицера, слез с лошади и примолвил:

– Видно, я объезжал своего коня, а вы своего, господин оберст-вахтмейстер! Иной подумает, что я к вашей милости, а вы к моей. (Тут конюх тяжело вздохнул.) Куда ж прикажете мне за вами следовать? Между бездельем я хотел сказать вам и дело.

– А какое бы? – спросил Густав с видом нетерпения и между тем, сделав несколько шагов вперед, невольно заставил Фрица следовать за собой по дороге к замку.

– Вот изволите видеть, во-первых, вы командуете эскадроном драгун?

– Так.

Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников

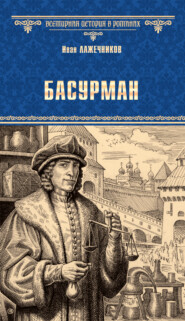

Басурман

0

0

Окопировался

4.67

4.67