По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Последний Новик. Том 1

Автор

Серия

Год написания книги

2018

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Куда девалась моя лошадь? – вопил в бешенстве цейгмейстер, немилосердно тормоша своего пленника. – Почему не смотрел ты за нею? Говори, или ты отжил свой век – ложись живой в землю!

– По… поми… лосердуйте, господин барон фон… господин полковник… господин цейгмейстер!.. – произносил жалобно Фриц. – Уф! я задыхаюсь… отнимите немного вашу ручку… я ничем не виноват, вы видели сами: я прислуживал вам же. Отпустите душу на покаяние.

– Стыдно, Вульф! где у вас Минерва? – сказал пастор, с неудовольствием качая головою. – Чем терзать бедного служителя баронессы Зегевольд, который не обязан сторожить вашего Буцефала[76 - Буцефал – дикий конь, укрощенный Александром Македонским и служивший ему. Вообще – необъезженная норовистая лошадь.], не лучше ли поискать его? Пожалуй, вы и меня возьмете скоро в свою команду и заставите караулить целую шведскую кавалерию! Я требую, чтобы вы сию минуту отпустили Фрица, или мы навеки расстаемся.

– Сюда, сюда! – закричал Вольдемар, стоя на высоте креста и махая рукой, которою вместе указывал, чтобы перебрались через речку и подошли к боку горы, как будто обрезанной заступом. Этот зов остановил роковое слово, которое готово было вылететь из уст взбешенного цейгмейстера и, может быть, навсегда бы разрушило дружеские связи его с пастором и его воспитанницей. Шведский медведь выпустил из лап бедную жертву свою и гигантскими стопами поспешил туда, куда указывал музыкант. Здесь увидел он свою лошадь, но в каком жалком положении! Едва поддерживали ее на краю утеса несколько кустов различных деревьев, в которых она запуталась и при малейшем движении своем качалась на воздухе, как в люльке; под нею, на площадке, оставшейся между речкою и утесом, лежало несколько отломков глинистой земли, упавших с высоты, с которой, по-видимому, и бедное животное катилось, столкнутое какою-нибудь нечистою силой. Конь дрожал и по временам взвизгивал. Пробравшись к нему, с опасностью упасть самому, Вульф, при ловкой и бесстрашной помощи сошедшего к нему же Вольдемара, выпутал лошадь из когтей сатанинских.

– Один лукавый мог ее так угораздить, – говорил последний.

Когда седло с прибором и вьюком, перевернутые и спутанные на ней, были сняты, увидели они, что чушка была прожжена и курок у одного пистолета спущен – свидетельство, что слышанный выстрел произошел из этого оружия, вероятно разряженного сильным трением лошади о что-нибудь твердое, и был причиною испуга ее, занесшего ее так далеко и в такие сети. Первым делом цейгмейстера было расстегнуть вьюк и осмотреть куверт: печать была сломлена; крошки ее тут же находились; но самый куверт был невредим – и последнее успокоило его. Пакет был уже положен в камзол с величайшею осмотрительностью. На лошади следами этого происшествия остались только небольшие царапины, а в ней самой страх к высоте креста, ибо не было возможности заставить ее пройти в долину этим путем; и потому принуждены были провести ее сосновым лесом, по отлогости горы. Дорогой Вульф и музыкант сделались откровеннее друг к другу до того, что последний, объяснив ему причины его сурового молчания при людях посторонних и, может быть, ненадежных, показал ему какую-то бумагу за подписанием генерала Шлиппенбаха. В ней, между прочим, заключалась важная тайна, касающаяся до лица самого Вольдемара. Вульф был в восторге, обнимал шведа, честью своею клялся хранить эту тайну на дне сердечного колодезя и действовать с ним единодушно. Возвратясь в долину, новые приятели остались в прежнем холодном отношении друг к другу.

– Беда еще не велика! – сказал Вульф, подавая руку пастору в знак примирения. – Но ваш гнев почитаю истинным для себя несчастьем, тем большим, что я его заслуживаю. Мне представилась только важность бумаги, положенной мною во вьюк, – примолвил он вполголоса, отведя Глика в сторону. – Если б вы знали, какие последствия может навлечь за собою открытие тайны, в ней похороненной! Честь моя, обеспечение Мариенбурга, слава шведского имени заключаются в ней. После этого судите, мой добрый господин пастор…

– То-то и есть, Вульф, – отвечал пастор, склонившись уже на мир, ему предлагаемый с такою честью для него, – почему еще в Мариенбурге не положить пакета в боковой карман мундира вашего? Своя голова болит, чужую не лечат. Признайтесь, что вы нынешний день заклялись вести войну с Минервой.

– Не упрекайте меня так много. Я вам скажу причину, – шепнул ему на ухо цейгмейстер, несколько покраснев. – Вот видите… худо быть без хозяйки!.. в боковом кармане затаились, вероятно, какие-нибудь крошки… давнишних солдатских сухарей, и проклятые мыши прогрызли его… Я хватился ныне, хотел зашить хоть сам, но стыдился Фрица, который, как вы знаете, ночевал у меня по тесноте вашего дома и который, на беду, беспрестанно около меня вертелся с услугами своими. Вы спешили, и потому, не ожидая таких последствий, вынужден я был положить куверт во вьюк. Впрочем, скажу опять, беда не велика! бумага писана моей рукой и только подписана комендантом; генерал меня хорошо знает, и подозрений никаких быть не может.

– Все хорошо; да посоветоваться бы с Минервой не худо! Вот я, например, на такие дела крайне осторожен. Со мной теперь тетрадка… о! она стоит вашего куверта: в ней заключается благо целой Лифляндии; именно это адрес королю… Берегу его как зеницу ока. Вы не можете поверить, сколько я должен был рыться в старых фолиантах; сколько законов вызвал я из мрака древности и заставил пройти мимо себя один за одним, как вы солдат своих на специальном смотру! Здесь ничего не пропущено; каждая петелька и крючочек на своем месте. Здесь изложены привилегии архиепископа Фомы, короля Сигизмунда-Августа, Радзивилла, резолюция королевы Христины и прочие и прочие постановления об утверждении прав лифляндского рыцарства и земства: все так выведено, сведено и прилажено, что если его величество, король шведский и иных, Карл Двенадцатый, прочитав этот адрес, не соблаговолит снизойти на усерднейшие моления верноподданных своих и сего адреса, то…

Произнеся слово «сего», пастор засунул правую руку в левый боковой карман своего кафтана и, не найдя в нем бумаги, которую туда положил, вдруг остановился среди речи своей и среди дороги, как будто язык его прильнул к нёбу, а ноги приросли к земле.

– Что с вами сделалось, господин пастор? вы побледнели, вам дурно?

– Так! ничего, совершенно ничего!.. Маленький удар в голову!.. Вот уже и прошел.

Глик, в самом деле, старался прийти в себя и, боясь быть пристыженным цейгмейстером в том самом проступке, в котором его ж сам обвинял, скрыл причину своего замешательства. «Вероятно, – думал он, – когда я дремал дорогой, адрес выпал из бокового кармана. Тот, кто его найдет, ничего с ним не сделает без согласия лифляндского дворянства. Тетрадь вложена исправно в пакет, на котором ясно означено, кто посессор[77 - Посессор – владетель, обладатель (фр.).] этой бумаги. Но если нашедший воспользуется моими трудами? сыщет случай?.. Я его предупрежду непременно, во что бы то ни стало! К счастью, у меня остался другой экземпляр».

Этот разговор был прерван докладом кучера, что все готово к отъезду с проклятого перепутья.

– Правда, Фриц, несчастного перепутья! – отвечал со вздохом пастор, увидев, что цейгмейстер от него ускользнул.

– Разве и с вами что-нибудь случилось, как с моим крестным отцом? – сказал Фриц с видом изумления.

– Нет, Фриц, ничего; так, совершенно ничего! Не поднимал ли ты, однако ж, бумаги? так, пустячной, ничего не стоящей бумажонки?

– Не подымал и не видал, господин пастор! Вы знаете, я читать не умею.

– Ни слова никому об этом, Фриц! Бросим в сторону этот вздор, и с богом в путь! Аминь!

– Знаешь ли, папахен? – прервала его заботливую речь девица Рабе, потихоньку подступив к нему. – Я хочу пригласить музыкантов ко дню рождения моей доброй Луизы и обрадовать ее нечаянным концертом. Лучшим подарить мне ее нечем. О! как изумит ее моя музыка! ты увидишь, как я все устрою.

Глик легко согласился сделать удовольствие своей воспитаннице, предоставив ей самой труд убедить музыкантов к путешествию в Гельмет. Легко склонились слепец и молодой товарищ его на просьбу доброй девушки, тем скорее, что они давно желали, как говорили они, побывать в поместье баронессы Зегевольд и что им приятно будет показать свое искусство на большом пиру разыгранием какой-нибудь важной штуки.

Солнце удалялось от полудня; лучи его уже косвеннее падали на землю; тень дерев росла приметно, и жар ослабевал. Все расстались друзьями. Карета, запряженная рыжими лошадками, тронулась; и опять, по правую сторону ее, на высоком, тощем коне медленно двигался высокий офицер, будто вылитый вместе с ним.

– Добрая, прекрасная девица! – сказал Вольдемар, проводив глазами экипаж и конного спутника. – Не знаю, с кем ее сравнить. София, правда, была некогда прекраснее ее.

– Неужели София была так хороша, как ты об ней рассказываешь? – спросил слепец.

С этими словами музыканты поплелись по тропе, извивающейся в роще, из которой они пришли.

Глава восьмая

Замок Гельмет

Чванкина

Так знают во дворце об нас?

Полист

Не только знают,

Но и по комнате о вас лишь рассуждают.

Комедия «Хвастун», Княжнин[78 - Княжнин Яков Борисович (1742–1791) – известный русский драматург екатерининского времени.]

На замки Лифляндии смотришь еще как на представителей феодального ее быта, дикого и романического. Это ветераны некогда знаменитого и более не существующего войска, ветераны, изувеченные, отдающие уже дань времени и засыпающие сном вечным на изломанных трофеях своих. Они имели также свое великое время. Разбудите их, вопросите с терпением и уважением, должным их сединам и заслугам, – и они, в красноречивом лепете младенческой старости, расскажут вам чудеса о давно былом; и гигантские тени их полководцев, прислушавшись из праха к словам чести и красоты, встанут перед вами грозные, залитые с ног до головы железом, готовые, при малейшем сомнении о величии их, бросить вам гремящую рукавицу, на коей видны еще брызги запекшейся крови их врагов.

Чего не расскажет один замок Гельмет? Видишь только развалины; но как они доселе красноречивы! Забываешь даже, что небо служит им покрышею, а украшениями – растущие по ним пихта, рябина и береза. Кажется, и ныне отдаются по залам тяжелые стопы грозного основателя его, Юргена фон Айхштедта[79 - 1265 года.]; сквозь железную решетку косящатого окна мелькает белоатласная ручка и передает девиз победы или смерти молодому рыцарю, стоящему в овраге под смиренною одеждой пилигрима. Кажется, слышишь из отверстия подземной тюрьмы вздох орденмейстера Иогана фон Ферзена, засаженного в ней по подозрению в сношениях с русскими[80 - 1472 года.]; видишь под стенами замка храброго воеводу, князя Александра Оболенского, решающегося лучше умереть, чем отступить от них[81 - 1502 года.], и в окружных холмах доискиваешься его праха; видишь, как герцог Иоган финляндский, среди многочисленных своих вассалов, отсчитав полякам лежащие на столе сто двадцать пять тысяч талеров, запивает в серебряном бокале приобретение Гельмета и других окружных поместий[82 - 1562 года.]. Передо мною проходят, как фантасмагорические явления, рыцари, епископы, русские, поляки, шведы, то осаждающие замок, то обладатели его, то геройские мученики своих победителей. Сколько приключений, ужасных, чудных, романических, разбросано на обломках Гельмета, на этих лоскутах давно прерванной летописи!

Местоположение Гельмета[83 - Гельмет находится от Дерпта к юго-западу в шестидесяти пяти верстах; поворот на него с Рижской дороги от Рингена или, проехав от станции Куйкац, несколько верст вправо. Последняя дорога тем приятнее, что на перепутье находится Пекгоф, где среди мрачного леса сооружен великолепный памятник фельдмаршалу Барклаю де Толли.] – одно из приятнейших в Лифляндии: им одушевлялись кисть, резец, перо и лира; сотни путешественников, оставив на песчаниковых (de gres) сводах его гротов имена свои, хотели высказать, что и они были в Аркадии[84 - Аркадия – область в Греции, изображавшаяся с древнейших времен в поэтических произведениях как идиллическая страна патриархальной простоты и мирного процветания счастливых пастухов и пастушек.]. Действительно сделала его маленьким эдемом[85 - Эдем – рай (евр. миф.). Едемский (эдемский) – райский.] бывшая обладательница Гельмета, госпожа Герсдорф, умевшая, со вкусом и любовью к изящному, сочетать искусство и природу. Ныне это поместье на аренде, довольно этого слова, чтобы выразить его невыгодное во всем изменение. Несмотря на то, и ныне любуешься по нескольку раз красотами этих мест; прощаясь с ними, хотел бы еще раз на них взглянуть.

Не ищите здесь видов обширных, в которых бы взоры и сердце рассеивались: прекрасное все здесь вместе; кажется, для Гельмета страна кругом обижена природою. Разве иногда мельком, сквозь уголок, сбереженный догадливым искусством, представляется вам возвышенная даль. Лучший вид, без сомнения, от господского дома, с краю оврага, изрытого кругом замка. Живописные развалины последнего стоят на бугристом, высоком холму. Правая сторона замка более других уцелела: длинную стену, неровно зазубренную временем, поддерживают две четвероугольные башни, еще бодро выступающие вперед на грудистых насыпях. Остаток свода от одной из этих башен, так сказать, на волоску держится. С другой стороны время было наиболее неумолимо, как бы нарочно для того, чтобы поразнообразить красоты развалин: здесь везде следы, оставленные борьбой времени с делом рук человеческих. В одном месте лежит обломок, будто брошенный на бегу огромный щит; в другом – возвышается неровною пирамидой; далее целая стена, понемногу клонясь, оперлась на другую, более твердую, как дряхлеющая старость облокачивается на родственного мужа; инде обломок, упав с высоты, покатился по холму и вдруг, отряхнувшись, твердо выпрямился в середине его и утвердился на ней. Кругом оврага обстают холмы, выступают мысы и разливаются в разных направлениях хребты небольших гор. Влево, на двух холмах, на которых зелень так ровна, как будто они облиты ею, стоят, в близком друг от друга расстоянии, красивые березовые рощицы, образующие между собою раму для одного из прелестнейших видов. На площади обширного поля представляются деревенька, развалины старой гельметской кирки, немного вправо – новая кирка и в небольшом отдалении – дикие и неровные берега речки, с могилами русских, падших в войну за обладание Лифляндией. Ближе речка эта разлилась озером, потом, сдержанная скатертью феллинской дороги и плотиною, суживается в ручей, пробирается под мостиком; с беспрерывным ропотом на свою неволю падает, будто из урны, серебряною струей, рассыпается о камни, наконец, заиграв на свободе, в извилинах теряется между дикими кустарниками и спешит соединиться в саду с ручьем Тарвастом. Вправо, между холмами, вид более стеснен и более протянут: разнотенные возвышения одно за другим полосятся, будто неровные бразды вспаханной нивы. Обойдите развалины замка: какие очаровательные места и виды представятся вам! С восточной стороны взгляните с высоты вниз, и перед вами – глубокий, мрачный овраг, заросший деревьями, которые, будучи лишены солнечного света, растут почти безлиственные. Тут же поднимите взоры ваши, и вас приветствуют из-за десятков верст сизые горы Оденпе. Обойдите сад, и на каждом шагу готов прелестный ландшафт, достойный кисти Клода Лоррена[86 - Лоррен Клод (1600–1682) – французский живописец-пейзажист.], и убежище, в котором Руссо хотел бы жить и умереть. Пригорки, холмы, долины открыты и затаены под сенью рощ. Ручей Тарваст то сердито прорывается пенистыми нитями между огромными камнями, то падает стекловидным порогом, то скачет с шумом по мелким камешкам. Мостики образованы из повалившихся через ручей деревьев или искусством накинуты. Цветники, разбросанные купы дерев, гроты, утесы, подземный ход; за садом – озеро с прекрасным островком и приманчивою для диких птиц осокою, заставляющею даже их забывать, что их обманывает искусство; мельница со своим шумным водопадом; поля, испещренные рощицами, жнивами и деревеньками, – все это, повторяю, делает из Гельмета настоящий рай земной.

Господский дом стоял в начале XVIII столетия на том самом месте, где он стоит ныне, именно против развалин замка, разделенный с ними обширным двором и обращенный главным фасом в поле, и вообще построен был без большого уважения к архитектуре, по вечно однообразному плану немецких сельских и городских домов. Перемена, которую в нем сделали успехи зодчества в Лифляндии или своенравие его обладателей, только та, что готические окошки превращены в обыкновенные четвероугольные и богатая терраса – в лестницу. Должны мы также присовокупить, что там, где стоит ныне на феллинской дороге простой мостик, был подъемный.

В то время, когда происходило действие нашего романа, замок Гельмет (так будем называть вообще мызу и поместье под этим именем) принадлежал баронессе Амалии Зегевольд по правам аллодиальным[87 - Родонаследственным.], утвержденным редукционной комиссией, с грехом пополам, в уважение к ее родственным связям с председателем комиссии, деспотическим графом Гастфером.

Баронесса Зегевольд – от колыбели ненаглядное дитя фортуны[88 - Фортуна – римская богиня счастья, случая и удачи.] – была избалована слепою любовью отца и матери. Единственная наследница богатого имения, которого, по смерти их, сделалась и полною обладательницей на двадцатом году веселой прогулки по пути жизни, она испытала во все продолжение ее только одно горе, не несчастие – потерю мужа кроткого, терпеливого, смотревшего в глаза своей повелительнице и любившего ее, как идолопоклонник любит свой кумир. Баронесса, всегда окруженная роем посторонних и домашних почитателей ее ума, красоты и богатства, допустила самолюбие, тщеславие и любовь к господству возобладать над ней. В душе ее засели эти страсти, так что все, имевшее честь принадлежать ей и находиться в зависимом к ней отношении, кряхтело под бременем их. Во цвете ее молодости ей неизвестно было, что такое любовь. Если последняя находила иногда путь к ее сердцу, то это было под личиною лести; узнав обман, Амалия так сердито выпроваживала от себя амура, что он в другой раз не смел к ней показаться. Теперь же, когда ей стукнуло за сорок лет, его самого обольщениями нельзя было приманить к ее ногам. Властолюбие сделалось единственною потребностью ее души. Но действовать, волею своею на тесный круг семейства, приближенных и крестьян своих казалось ей недостаточно; дышать в воздухе этой ограниченной сферы было для нее тяжело. Ей помечталось, что она имеет столько глубокомыслия и проницательности, столько знания людей и обстоятельств, такое сильное влияние на соотечественников, что может управлять ходом политических дел Лифляндии. «Кто не умеет поставить себя выше своего звания и состояния, тот недостоин пользоваться ни тем ни другим», – повторяла она за королевою Христиной, которую во многом взяла себе в образец, как увидим после. Следуя этому правилу, решилась она показать чудесное явление, именно – женщину-дипломатку, и занять, во что бы то ни стало, порядочную страницу в истории XVIII столетия. Хитрому Паткулю взялась она противуставить себя, перехитрить его и, как он действовал в пользу России, так же действовать для блага Швеции. С этого времени дом баронессы сделался очагом политических мнений Лифляндии и телеграфом всех новостей, имевших влияние на страну.

Добровольно возложив на себя обязанности дипломата, Амалия Зегевольд старалась привесть в движение все тонкости, с этим званием сопряженные. Не только в отечестве своем имела она лазутчиков, но хвалилась, что имеет их даже при дворах Августа и Петра. Были люди, которые верили ей на слово, что в переписке ее с госпожою Монс, соотечественницею ее и временною любимицей Петра I[89 - Речь идет об Анне Иоанновне Монс (?—1714), дочери мастера в Немецкой слободе под Москвою, фаворитке Петра I.], заключались известия обо всех движениях русской политики. Между тем знавшие хорошо русского государя знали так же верно, что хотя он всякой прекрасной женщине старался быть приятным, но еще ни одна из них не могла прибрать ключа к его кабинету. Не совсем доверяли также, чтобы тайная корреспонденция баронессы с графиней Кенигсмарк[90 - Графиня Кенигсмарк (Мария Аврора; 1668–1728) – любовница польского короля Августа II. В 1702 г. она ездила в главную квартиру Карла XII в Курляндию с рядом дипломатических поручений от Августа.], известной своею красотой и властью над королем польским Августом, могла быть полезною для Лифляндии. Кажется, все эти члены женского кабинета платили друг другу фальшивою монетою. Но одною из надежнейших и сильнейших пружин, которые баронесса заставляла играть для достижения своей цели, были раскольники, убежавшие из России будто бы от гонений правительства и нашедшие себе новое отечество около Чудского озера, большею частью на землях фамилии Зегевольд или, по содействию ее, во владении ее близких знакомых. Она бросила успешно виды свои на Андрея Денисова[91 - Денисов Андрей (1674–1730) – глава раскола в петровское время, основатель крупнейшей старообрядческой общины в Олонецком крае.], одного из коварнейших людей того времени в России, главу и учителя поморских раскольников. В Лифляндии находился ересиарх[92 - Ересиарх – основатель или глава ереси, то есть расхождения с господствующей церковью.] этот уже несколько месяцев. Пришедши из Выгорецкого скита[93 - Выгорецкий скит, или Выговская пустынь – известная старообрядческая община на реке Выге в Заонежье, основанная в 1695 г. А. Денисовым и просуществовавшая около 160 лет.] для соглашения споров, возникших в разных зарубежных согласиях[94 - Общества раскольничьи.], и для обращения на путь истинный суетных[95 - Не исполняющие в точности правил староверческих.] или отпадших членов своих, он умел вызнать господствующие в баронессе страсти и, несмотря на различие вер и народности, заключить с нею против русского государя оборонительный и наступательный союз. Вести, получаемые от Андрея Денисова о внутренних делах России и даже тамошнего двора, могли быть верны, во-первых, потому, что хитрые миссионеры-старообрядцы, шатаясь беспрестанно из края в край, из одного скита в другой, не упускали на местах разведывать обо всем, что им нужно было знать, и, во-вторых, потому, что ересиарх их, давно известный честолюбивой царевне Софии Алексеевне, вел с нею тайную переписку[96 - Смотри «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках», изданное протоиереем Андреем Иоанновым, 1799, стр. 115.]. Переводчиком в чудных сношениях Денисова с лифляндскою баронессой служил жидовин, находившийся в числе его учеников. По тщеславию патриотки, так прозвали ее наконец, можно судить, сколько она старалась различными услугами поддержать эту связь.

Дружеские ее сношения с генерал-вахтмейстером Шлиппенбахом, основанные на разных пожертвованиях в пользу шведского войска, были также скреплены политикой. В минуты сердечного излияния (надобно знать, что и дипломаты проговариваются) открыл и он баронессе, что имеет в Лифляндии поверенного умного, тонкого, всезнающего, который, под видом доброжелательства Паткулю, ведет с ним переписку, дает ему ложные известия о состоянии шведского войска и между тем уведомляет своего настоящего доверителя о действиях русских.

– Вот как, – прибавлял Шлиппенбах, – проводим мы хитреца, играющего роль министра российского! Прихлопнем, уж прихлопнем мы его в ловушку!

Доверенную свою особу называл генерал-вахтмейстер шведом, знающим совершенно языки: природный (само собой разумеется), немецкий, латышский и русский. Швед был всячески укрыт от поисков баронессы, которая могла бы им овладеть в свою пользу. Она успела, однако ж, выведать, что этот таинственный человек был музыкант, играющий на каком-то русском инструменте, и странствует со слепцом. Нам легко узнать в этих лицах Вольдемара из Выборга и Конрада из Торнео. Таким образом расставлялись сети политике русской: бедная Россия!

Какая была награда женщине-дипломату за все труды и пожертвования ее? Слава в будущем, страничка в истории, а покуда – благодарность министра Карла XII. Пипер очищал уведомления ее в горниле опытности и благоразумия и умел извлекать граны чистого золота из пудов нечистой примеси. Не менее того оставался он признателен богатой и знатной лифляндке, жертвующей своим достоянием и трудами пользе Швеции и направлявшей умы своих соотечественников к преданности шведскому престолу. С этой стороны подвиги патриотки не были тщетными, и потому люди, судящие по наружности, почитали ее довольно сильною у двора шведского – двора, не существующего без политики или, лучше сказать, находившегося там, где раскидывалась ставка Карла XII, и действовавшего по направлению его шпаги. Вероятно, и сам король не имел понятия о баронессе Зегевольд, ибо он никогда ни об одной женщине не хотел слышать.

Любопытство, праздность, лукавство, желание сделать угодное баронессе, искательство, связи дружбы и родства собирали в Гельмет многочисленное, иногда блестящее общество, которое она почитала за двор свой. К удовольствию посетителей, несмотря на различие партий, она принимала всех с равным гостеприимством, хотя с некоторым условленным этикетом и допускала в свой круг свободу мнений, лишь бы эта любовь не посягала на тщеславные, личные права самой владетельницы замка. Особенно старалась она завлечь в Гельмет путешественников, художников, ученых, чтобы уронить в сердца их семена благорасположения к себе и выманить от них занимательные новости о тех странах, которые они проезжали. Нередко слышала она терпеливо из уст их некоторые горькие истины насчет неблагоразумия, с каким продолжалась настоящая война, и заносчивости молодого венценосного победителя – слушала и продолжала делать свое.

Мы сказали, что она во многом взяла себе в образец Христину. В самом деле, многие характерические приемы королевы шведской перешли в наследство к баронессе. И та и другая не любили женского общества; обе занимались литературою, покровительствовали ученым, ласкали предпочтительно иностранцев, были щедры без рассудительности и, между нами сказать, не думали о благе своих подданных; обе не только в своих поступках, но и в одежде вывешивали странности характера своего и, назло природе, старались показывать себя более мужчинами, нежели женщинами.

Как пристали к баронессе темный галстучек, амазонское платье а la reine de Suede[97 - Как у королевы Швеции (фр.).], отважная верховая езда по следам гончих, ученые словопрения с профессорами и даже чернильные пятна на пальчиках ее и манжетах! Настоящая Христина! – так говорили ее поклонники; а последних было у ней довольно, потому что желание владычествовать и обязывать заставляли ее быть великодушною, очень часто к собственному вреду.

Просьба ученого, особенно иностранца, намеки знатного родственника, человека значительного, о нуждах своих, искушение казаться тем, чем она в самом деле не была, прославиться высокими свойствами души, которых она не имела, развязывали ее кошелек, закрывая ей глаза насчет домашних обстоятельств. У себя со своими она была деспот настоящий: Я покрывало и собственные ее пользы, и благо вверенных ей Провидением крестьян. О состоянии последних патриотка не хотела знать.

Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников

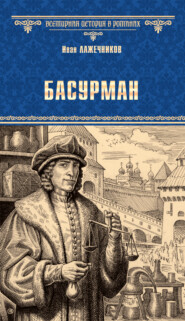

Басурман

0

0

Окопировался

4.67

4.67