По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

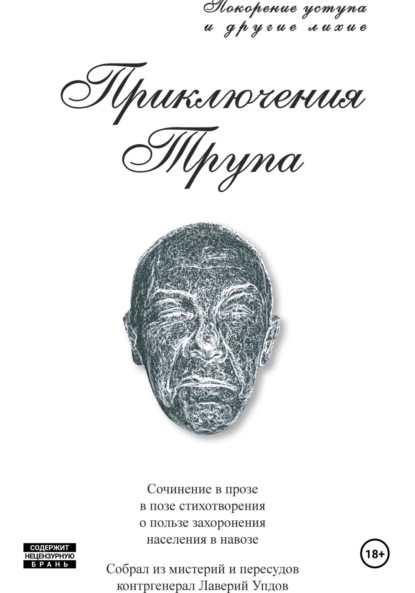

Приключения трупа

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Добавляли девки, что вначале шагали со спевки, собирали цветы, откопали и гриб, да вдруг сшиб в кусты аромат, дремучий, как туча, испуг, сапог и мат:

– Но просвистал нахал между ног, как под одеждой ветерок: не сыскать и с овчаркой. А жалко! За ним – должок, а не дым из корыта!

Поправляли за прядью прядь – уточняли:

– Вранье! Наш дядя не имел ни подарка, ни корыта!

– А мое? Напрострел изрыто!

Объясняли детали:

– Кабы ромашил ваш маршал с дояркой немытой, по коровьему маршу от бабы накрыли бы простофилю, как солдата в самоволке. А так – что ему, помойному волку? Наши ароматы – нештяк: греют, как лучшие, но – не летучие. Номер – дохлый. Помер пахучий без расплаты, и не в вонючей куче, а в сохлой. Или, скорее, убили в автомобиле!

7

Балуй – не балуй, а выдаст – поцелуй!

Случилось, что на вокзале, где торговали распивочно и на вынос, ошибочно, не любя, поцеловал отъезжающего женатый дед, амбал, живучий и в беде, как земная твердь, а не фифка, тощий и бородатый, как заливная щучья гривка.

Лохматый старикан утверждал, что стакан – мера, и называл себя провожающим офицера на морскую помывку.

Вспоминал, что отправлял, тоскуя, как на смерть, а полагал – к теще на блины да на побывку.

Сели на рельсе, пели от хмеля песни, как умельцы.

Кутили без бормотухи – пили наливку и мус от преданной дедовой жены-старухи:

– Губы полководца на вкус были кислы: не квас, а плешь или мослы канатоходца, что допрежь для смеха едали с голодухи. А доехал едва ли, раз куски поврозь и в мыле сквозь зубы валились, что волоски с башки, известь со стены или с облезлого козла шерсть. И икал, небось, как самосвал на подъем. А честь? Не при нем! Для резвости – не гож. Молодежь пошла: и мерзости не пригубили, и на трезвого не похож!

Упрашивал его дед остаться. И не на танцы, а на обед:

– Для того, чтобы по-нашему, особо, лапти доплести. Да куда там ребятам до мастерства! Не в кости! Ему в пути ни к чему вдругорядь ни дрова колоть, ни полоть у межи, ни рубежи охранять. Хоть власти не пусти, хоть трава не расти. Хоть морошка. А на подножке вагона он да скажи: "Умирать – не лапти ковырять: лягте на лавке и лапки – задрать!»

8

К общему удивлению, и от полковника получали вести: с почтою, оживлением и даже приветом от любовника чужой невесте.

Читали и над конвертом вздыхали, как над паршой:

– Накропал неровно, словно крале: с камуфляжем и большой душой!

Сначала писал, что проезжал город. Намекал, бродяга, на голод, а бумага источала пары икры.

Гадали:

– Не облизали ли осетры?

Потом оповещал, что пристал в другой и здоров, отыскал и кров со столом, и дворец с королевой.

А писал, удалец, как левой ногой иностранец.

Предполагали:

– Не больной ли дрожал палец?

И вдруг – телеграмма с полустанка:

"Аврал! Драма – не пьянка. Хрясь – и нить оборвалась. Фюить! Алкаш подкачал. Без кошелька. Хоронить монеты нету. Пока. Недосуг. Ваш друг.

Наследники – вскачь, за передники и – в плач.

Заказали портрет и букет.

Собрали от тоски на венки и ленты.

Послали аккредитив.

Ждали момента.

Но узнали по радио: жив. Ссадина! И – обругали:

– Рвач! Гадина!

Проверяли в зыбкой надежде:

– Ошибка? Едва ли.

– Прежде или теперь?

Из-за неточной почты не желали потерь.

И вот следом – письмо:

Пообедал. Люби?м. От забот отдыхаю. Весной – красным-красно. Люди – перегной и дым. Но одна – нежна. Хата – с краю. Опять нужна доплата. Ерунда. Будем помирать – тогда и горевать".

Подсчитали сроки строже – и не рады: телеграмму и драму отправляли позже. От мороки зашептали по углам:

– Правды – ни там, ни там.

– По? миру нам, бедноте, без пути пройти присудят в награду за килограмм усилий.

– Померли те люди, что правду любили!

Затем – еще одно письмо:

"Всем, всем, всем. Люблю горячо. Загораю у огня. Ай-лю-лю бедламу. Разъясняю телеграмму. С краю – немножко оплошка. Хоронить – не меня, а монету. А нету – кошелька. А нить – от трусов. Коротка была. Хвала, здоров".

Закричали: