По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

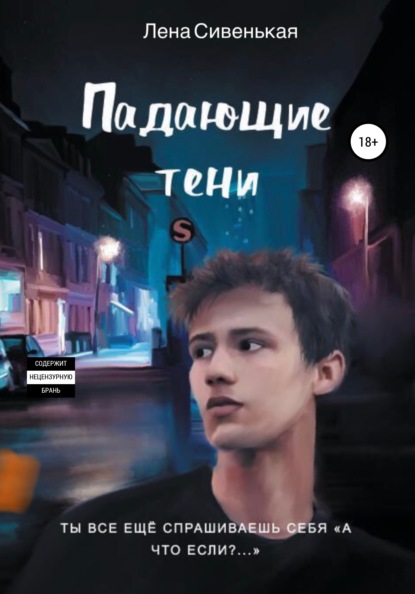

Падающие тени

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Зеркало в ванной заляпано брызгами воды, и чтобы как следует рассмотреть круги под глазами, мне приходится приблизиться к нему вплотную. Рассмотреть их так и не удается: зеркало тут же запотевает. Зубная паста из расплющенного тюбика больше не выдавливается ни на миллиметр. Сжимая щётку, плетусь по коридору в ванную Бенджамина. Здесь как всегда идеально чистое зеркало, блестящая раковина и никаких валяющихся на полу использованных полотенец. Чистить зубы в его стерильной ванной я не рискую и возвращаюсь к себе. Щетка почти разрядилась и вибрирует из последних сил. Прогресс работает на ленивых людей: электрические зубные щетки, роботы-пылесосы, вибраторы. «С нашей новинкой вы экономите свое время», – радостно вещают красивые женщины с экранов. Время для чего? Вы придумали короткие сообщения и смайлы, чтобы не встречаться с друзьями и родственниками; виртуальную экскурсию по Лувру, чтобы одной рукой утирать с подбородка майонез от сэндвича, а другой зумить Мону Лизу; а алгоритму Тиндера вы доверили выбор, чей пот слизывать сегодня ночью. Так о каком «своём» времени речь?

Наконец покончив с умыванием, я не глядя вытаскиваю из шкафа одежду: чёрные джинсы, худи, непарные носки. Мне двадцать восемь, но с моим ростом (188 см) и субтильным телосложением мне уже семь лет как двадцать один.

На крыльце я встречаю Анну – соседку с нижнего этажа, единственного человека в доме (кроме Бенни, конечно), кого я искренне рад видеть.

Анна улыбается, и по ее лицу расползаются лучики-морщинки.

– Анна! Рад видеть! Демонстрация уже закончилась?

Лицо Анны мгновенно меняется.

– Ох, мы побывали на двух. Сначала у Федерального ведомства канцлера. Против фашистской угрозы в Тюрингии. А потом у МИДа – должны же они наконец выпустить из этих ужасных лагерей детей греческих беженцев? Винфрид, ты не ходил к МИДу? Ты же такое не пропускаешь.

– Нет, фрау Анна, мне немного нездоровится.

Тюрингия… Я ещё не встречал немца, который бы не слыхал о Тюрингии. На этой земле в ходе последних выборов АдГ[5 - «Альтернати?ва для Герма?нии» (АдГ) (нем. Alternative f?r Deutschland, AfD) – ультраправая политическая партия в Германии.] стала второй в ландтаге и расшатала всю политическую обстановку. Но сегодня мне не до этого: боюсь, Рихи планирует неслабо расшатать мой личный ландтаг и вытрясти из меня весь прожжённый скептицизм и невозмутимое спокойствие. Я страдальчески морщусь, чтобы Анна, чего доброго, не заподозрила меня в прохладности политических чувств – но мне правда сейчас не до этого, дорогая Анна.

Соседка трогает мой рукав чуть выше локтя морщинистыми пальцами, как бы поглаживая его, и сочувственно заглядывает в глаза с высоты своих полутора метров. Я отстраняюсь, чтобы открыть ей дверь и вежливо спровадить: долго изображать страдания я не могу – нужно оставить что-то в запасе для Рихи. Анна послушно скрывается за дверью, успев выпалить:

– Желаю скорее почувствовать себя лучше!

Да уж.

Чувствуя себя гадко, будто не просто слегка приврал, а нахально обобрал беспомощную старушку посреди бела дня, я двигаюсь к велосипеду, пристегнутому неподалёку.

У меня подержанный велосипед от Fahrrader Manufactur, который я прикупил за 170 евро после переезда из Кельна. Знаю, двадцатку можно было сторговать, но я опасался снова быть узнанным. В любом случае претензий к велику у меня нет – за три года, что он со мной, ему приходилось оставаться на улице и в дождь, и в снег, а ему хоть бы хны. В первую годовщину нашей с ним совместной жизни я подарил велосипеду велосумку. Аве тому, кто их придумал, ведь однажды мне удалось довезти в этой сумке невредимыми десять бутылок вина!

До «Essen ist Gluck»[6 - «Essen ist Gluck» – вымышленное вегетарианское кафе в районе Кройцберг, Берлин], где назначена встреча, ехать минут десять, и это проблема. Если дорога занимает немного времени, это всегда проблема. Думаешь такой «Ха! Езды-то от силы десять минут. Сейчас ещё минутку попялюсь в потолок, размышляя о количестве смертей на квадратный метр квартиры, и выбегаю».

Я закрыл дверь за Анной как раз в тот момент, когда должен был уже приземлить свой зад на засаленный велюр углового диванчика в «Essen ist Gluck». Терпеть не могу такие столики – никакой границы между тобой и твоим собеседником. К тому же вечно приходится сворачивать себе шею, пытаясь удерживать вежливый зрительный контакт.

Я опоздал на пятнадцать минут, зная, что Акс и Гус уже на месте и все ждут только меня и в эти минуты ожидания Рихи обычно несёт какую-то ахинею, веселую ерунду, которая на его взгляд создает непринужденную атмосферу. Но парни прекрасно понимают, для чего мы садимся в круг и ритуально вскидываем головы к потолку: помолиться творческим богам о даровании мне психического здоровья – чтобы я смог наконец написать пару песенок. Именно «песенками» – назвал их Рихи в прошлый раз, когда я подсунул ему на диске несколько демок:

– Нельзя намазывать это людям на хлеб снова и снова! Нужно собраться и выдать не меньше трёх песенок!

Песенки. Более уничижительный ярлычок трудно было подобрать. Сначала ты проводишь ночи напролёт с гудящей головой, которая, подобно жерновам, перемалывает смутные образы, чтобы получились достойные слова.

Поутру твои глаза ещё продолжают невротически вращаться в поисках подсказки от мира – чтобы достойное слово получилось ещё более достойным. Несчастные жернова в этот миг рады какой угодно подсказке – случайной фразе из выброшенных старых книг или звуку чьих-то рассеянных прощаний в переполненном метро.

А потом ты сидишь здесь с воспалённой бомбой вместо головы, а кто-то ехидный пишет на медальке из фольги слово «песенки» и пришпандоривает эту бутафорию к твоей впалой груди.

И тогда место крепления медальки начинает болеть; и боль бежит от измученных струнами пальцев до дырявых жерновов и обратно.

Она саднит, эта боль, жжёт до самых мослов, щиплет обидой глаза и перехватывает злобой горло

«Essen ist Gluck» – обычное для Берлина вегетарианское кафе, которое специализируется на пасте с овощами и тостах с хумусом. Здесь на твои плечи кладет свои лапы-листья свисающая со стен лиана, а из углов тебе подмигивает толстопузый Будда.

Нет, милый Сиддхартха[7 - Сиддха?ртха – имя, которое получил Бу?дда Ша?кьямуни, одна из ключевых фигур в буддизме.], не шепчи мне о том, что мир полон страданий. Я знаю не хуже твоего. Мои подростковые вихры намотались на колесо Сансары так давно, что я забыл, по какому кругу бегу сейчас, который раз прокручивая в голове «У меня давно нет матери, мой друг умер слишком рано». Ты не Иисус, ты никого не любишь, но ты хотя бы честен: «Родился – будешь страдать». Никто из нас не помнит своего рождения – такую дичь психика быстренько скрывает за ширмой обрывочных воспоминаний о детских праздниках, липких от сладкой ваты руках и материнских объятиях.

Мама… мамочка… мути. Так я бы, наверное, называл Ингрид Кох, когда звонил бы ей из тура, восторженно пересказывая, как мы отыграли концерт.

Мать ушла в 2006 году, когда мне было четырнадцать. Одним махом убила всю нашу семью. Уцелел только Клаус, спустя год сбежавший в Берлин учиться. Отец так и не позволил себе быть счастливым. А он заслуживает счастья, как никто другой. Больше, чем я.

Побег матери из семьи (а это был именно он) стал отправной точкой множества событий, которые чавкающими тропами привели туда, где я есть сейчас. Я думаю, что если бы мать не ушла из семьи, я не бросился бы в мутный водоворот вечеров с Феликсом под окнами Штрауса, не сблизился бы с ним… и тогда бы не потерял его. Невозможно потерять того, кого не узнал.

Последние сто метров я поднажал и, пристегивая велосипед к фонарному столбу у прачечной недалеко от кафе, ощущал, как противно прилипла футболка к взмокшей спине.

Я глянул в витрину прачечной – оттуда на меня смотрело осунувшееся небритое лицо с всклокоченными мартовским ветром завитушками. Эти локоны были материнским наследством. Лицо дополнялось сухопарой фигурой с длинными пальцами на руках – ещё одно материнское наследство.

Длинные ноги – очередное материнское наследство – ещё подрагивали от стремительной езды на велике.

Попробуй забудь её предательство – когда она смотрит на тебя из каждой витрины.

Я закурил. Много лет я курю смесь табаков Виргиния. Есть что-то цепляющее за душу в распределении табака по бумаге и аккуратном поглаживании туго набитой палочки, раскрывающей свой вкус и крепость после того, как её лизнёт огонь.

– Ну, Винфрид Кох, давай, расскажи им про песенки, – вслух произнёс я и направился ко входу в заведение.

Я шёл с тлеющей самокруткой в руке, посасывая сладковатый терпкий дымок.

Воздух был еще студеным. Смешиваясь с пряным дымом, он разливался внутри острым теплом. Солнце висело низко, и я жмурился от неожиданной встречи с ним.

Когда я вошёл в зал, парни уже сидели у дальней стены – свет из ближайшего окна размазывался где-то на подступах к их столику, и вокруг нужного мне диванчика царил полумрак. Девушка-хостесс с блестящими глазками и носиком-пуговкой, лихо лавируя в узких проходах на высоченных каблуках, проводила меня до самого столика, учтиво бросив напоследок:

– Хорошо провести время, Винфрид.

Я кивнул, а сам уже посматривал на Рихи. Мол, ну же, видишь, все не так плохо, раз меня узнают и без новых песен.

– Ты опоздал, – вместо приветствия нахмурился Рихи. – Но я все равно чертовски рад тебя видеть.

Притянув меня к себе, он похлопал по моей спине где-то в районе лопатки – «отцовский» жест.

Обменявшись рукопожатиями с парнями, я плюхнулся на диванчик рядом с Гусом, отделяясь его щуплым телом от пышущего жаром Рихи. Мне знаком такой сорт горячности Рихи – влажные ладони, лихорадочный блеск в глазах. Он еле сдерживает себя в рамках приличий и условностей, чтобы не вскочить с места, не схватить меня за грудки и не трясти, пока из меня, словно монеты из карманов Пиноккио, не посыплются «песенки».

Травянистого цвета диван приятно просел, окружая своими пухлыми выпуклостями, как материнское нутро – тепло и безопасно. И Рихи не близко – через стол.

Рихи потирал подбородок и смотрел мне куда-то в волосы.

– Твои демки не годятся. Вообще ни одна. Если бы ты не перестал писать песни, поддерживать интерес вокруг вас было бы легко. Но после такой длинной паузы… – Рихи развёл руками.

– А как же «Morgen ist die Frage»[8 - Пер. с немецкого – «Завтра и есть вопрос»]? Она ведь неплоха. Не идеальная, но приятная на слух. И текст не пустышка. Разве она… – подал голос Аксель.

– Акс, она нам ничего не даёт. Год назад она бы звучала, год назад. А сейчас… нет. Не вариант.

Год назад я предпочёл бы откусить себе язык, нежели оправдываться за то, что написал. Я писал что хотел и как хотел. В своём темпе, своими словами.

– Записи не годятся, потому что рынок уже другой, молодежь другая: они хотят радоваться, – Рихи критично поджал губы, – Вспомни последний альбом: боль на боли, одни слёзы и печали. Сейчас они такое слушать не хотят. Афганистан, Ирак, парниковые выбросы, волосы Трампа – им есть о чем париться и без такой музыки.

Официант принёс пиво для нас и воду – для Рихи, и какое-то время мы молча пили. Я всматривался в зеркальную столешницу – волосы совсем разметались на ветру; пора бы их подстричь. На груди прямо посреди чёрного худи – белёсое пятно неясного происхождения. Надо же, не заметил перед выходом. Рихи ещё больше ерзал на своём месте: боюсь, после его задницы на диване не останется велюра. Мне больше нечего ему сказать, только вот…