По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

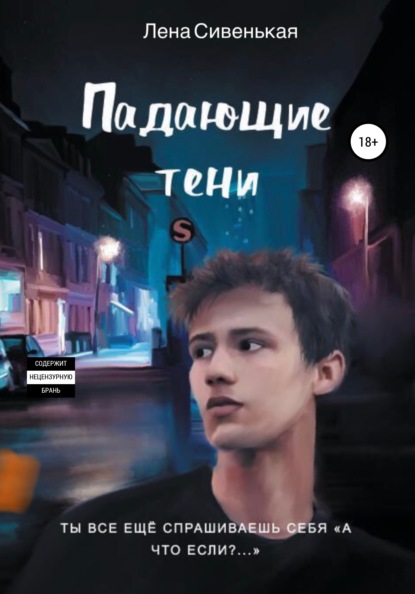

Падающие тени

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Мама ещё на работе?

Отец усмехнулся. Этот короткий смешок прозвучал горько и отравлено.

– Нет, сынок.

Я прислушался к звукам в глубине квартиры.

– Она дома? Ей нехорошо?

– Я не знаю, старик, – отец наконец повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза.

Неужели этот вмиг постаревший мужчина с мокрыми глазами и искривлённым от сдерживаемых рыданий ртом – мой отец? Я вскочил с дивана и размашистым шагом в несколько секунд достиг двери родительской спальни. Дверь была неплотно прикрыта. Толкнув ее, я увидел пустую, идеально заправленную кровать – очевидно, нетронутую с самого утра. Я бросился к следующей двери, ведущей в нашу с братом комнату. Там царил обычный бардак, и не было ни намёка на присутствие в ней матери.

– Как сыграли? Ты сегодня поздно, – отец приглаживал и без того лежащие волос к волосу пряди на затылке.

– Я спросил, где мама!

Злость и ярость, которые вскоре станут совсем привычными спутниками, подкатили к моему горлу.

– Где она? – я прошептал эти слова, как свою последнюю молитву, просьбу, отчаяние и надежду на то, что все же ничего кошмарного и разрушающего не произошло.

– Мама больше не будет жить с нами, но она оставила на плите обед, – отец снова отвернулся к окну. Теперь он сосредоточенно грыз большой палец.

Лицо вспыхнуло, а в ушах громко застучала кровь. Я развернулся к выходу и бросился прочь из дома в синие сентябрьские сумерки.

***

Мне не единожды доводилось слышать от своих одноклассников истории о разводе родителей. Но все они сопровождались сочными подробностями скандалов с битой посудой и трехэтажными ругательствами в адрес друг друга. Так что для всех развод становился своего рода облегчением. Конец. Все. Достаточно. Пора остановиться и стать счастливыми.

Мои же родители никогда не ругались или, по крайней мере, не казались несчастными. Мне было трудно понять, чего же может не хватать для абсолютного счастья, если у тебя есть теплая крыша над головой, вкусный обед, достойный любящий партнёр, чуть менее достойные, но в целом терпимые сыновья и работа, которую ты по большому счету любишь.

В тот вечер отец так и не набрался сил рассказать мне, что стало причиной маминого ухода. А вот я набрался порядочно. Но не сил.

Мы с друзьями, бывало, грешили пивом. Скорее не потому, что оно казалось нам вкусным, или нам был по душе его хмельной эффект: мы взрослели и отчаянно нуждались в самоопределении и самоутверждении любыми понятными и доступными способами – алкоголь, драки, грубые шутки в адрес девочек. Кто-то из моих очень старых друзей так и не смог пойти дальше, увяз в пубертате по подбородок и продолжил пользоваться все теми же доступными способами: алкоголь, драки.

Я завалился к Феликсу прямо домой, хотя это было против правил: нам полагалось встречаться с ним только у привычного бара. Косяки он распихивал по карманам прямо там, тут же получая деньги. Я знал, что после футбола Феликс точно дома. Бокала пива в дар от какого-нибудь посетителя Штрауса было для меня сегодня недостаточно. Я хотел ядреного шнапса или водки, чтобы меня свалило с ног, а заодно и стерло из памяти этот вечер. Феликс сначала обматерил меня, а потом будто бы сделал одолжение, содрав с меня втридорога за бутылку Киршвассера[17 - Крепкий алкогольный напиток]:

– Ладно, Шнеке[18 - Шнеке (нем. Schnecke – «улитка») – кличка, данная Винфриду в связи со схожестью блеска немытых волос и следа улиточной слизи.], но не свети и не трепись, что я загнал тебе прямо дома. Не хватало, чтобы сюда ещё и за травой припирались. Отец мне тогда яйца отстрелит.

– Да пошёл ты, Феликс, вместе со своим отцом.

Я сплюнул прямо на коврик у двери и быстро зашагал прочь, зная, что белобрысый не поднимет шум, когда за дверью ужинает его семья.

По дороге я останавливался у арок домов пригубить из этой идиотской дорогой бутылки. На подходе к дому в ней оставалось ещё немного обжигающей жидкости, но в меня уже не лезло. Я злился и хотел выпить все до дна, вот только выворачивать меня начало гораздо раньше, чем это бывало от пива. Я заблевал свои и без того грязные кроссовки, но был не в состоянии даже опечалиться по этому поводу.

С третьей попытки попав ключом в замочную скважину, я почти открыл дверь, как внезапно она сама с силой распахнулась, едва не ударив меня по лицу. В дверях стоял Клаус и, кажется, он был зол гораздо больше моего. Брат схватил меня за шиворот, как нагадившего в неположенном месте котёнка, и через всю квартиру потащил в ванную прямо в заблеванных кроссовках.

Я сидел прямо на кафельном полу, а он резкими движениями стягивал мою одежду – словно снимал листья с кочана капусты. Содрав с меня последнюю тряпку, он наконец увидел мои Адидасы. Все это время он молчал, но кроссовки – вяло пробежало в моей пьяной голове – должны были привести его в ярость. Я ошибся: Клаус снял их, не говоря ни слова бросил в раковину и втащил меня в ванну. Меня снова начало тошнить, и брат, отрегулировав воду до нужной температуры, поливал меня сверху душевой лейкой. Вода смешивалась с блевотой и исчезала в стоке.

– Ты знаешь, почему она так сделала? – я уже немного успокоился, но мой голос среди шума воды всё ещё был хриплым.

– Она сказала отцу, что живёт не свою жизнь, – проговорил Клаус и, помолчав, добавил: – Мы в этом не виноваты. И она тоже. Мы просто не подходим друг другу.

– Что?! – я приподнялся на локтях и снова рухнул на спину. – Они женаты семнадцать лет, и она вдруг решила, что ей это не подходит?!

Клаус заткнул сливное отверстие и вышел из ванны, оставив меня одного. Через минуту он вошёл обратно с дымящейся чашкой. Это был чертов чай. Нахрена?! Мы же не гребаные британцы, чтобы поливать свои беды чаем и ждать зелёных ростков понимания их истоков и сущности!

– Крепкий чёрный. То, что доктор прописал, – сказал Клаус, поймав мой вопросительный взгляд. – Я слышал, им даже барбитураты вымывают. Или вымывали. Неважно. Пей.

Когда с чаем было покончено, Клаус закинул мою левую руку себе на шею и дотащил меня до кровати, как дряхлого старика – настолько древнего, что уже не способного справиться с собственными конечностями.

Я долго метался по кровати в мутной тошнотворной полудреме, пока не провалился в чёрную яму зыбких сновидений.

…Я давно уже не видел никаких снов. А в ту ночь, наверное, дело было в шнапсе. Мне снилось распахнутое в ночь окно нашей с Клаусом комнаты, от ветра из которого слегка покачивалась белая занавеска. Я стоял очень близко к окну и, кажется, ощущал прохладу ночного воздуха; осязал, как сгущается тишина. Но это безмолвие прервал ворон, внезапно влетевший в окно и облюбовавший старенькую люстру. Я попытался выгнать его обратно в окно невесть откуда взявшейся в руках тряпкой, но он вдруг сорвался с люстры, впился цепкими когтями в мою правую руку и начал ее безжалостно клевать. Из приоткрытого хищного клюва сквозь плотную пелену боли до меня донесся гортанный клекот: ворон клевал мое мясо. Сквозь слёзы я видел маму, стоящую в дверях. Её руки были скрещены на груди. Я не видел её лица, но знал, что её губы плотно сжаты и все ее существо выражает недовольство происходящей сценой. Она чувствовала именно его. Недовольство. Не страх, не боль, не отчаяние, не желание меня спасти. Нет. Лишь недовольство. Я кричал и плакал, оглушая себя шумными всхлипами… просил ее о помощи, но она оставалась недвижимой.

Я проснулся мокрый от пота, а моё сердце гулко трепыхалось. Лёжа в серой предрассветной комнате, я давился слезами, пока опухшие глаза не сомкнулись от усталости.

Снова провалившись в беспокойный сон, я проснулся под монотонный звук папиного голоса. Он говорил по телефону:

– Да, фрау Мюллер, Винфриду нездоровится. Я решил напрямую сообщить вам. Сегодня он, пожалуй, останется дома, а дальше будем действовать по обстоятельствам. Хотелось бы обойтись без врачей.

Мне вдруг стало стыдно, что я надрался, как последняя свинья, а отец меня покрывает. Я лежал в кровати и боялся пошевелиться: во-первых, потому, что голова обещала мне взорваться, если я это сделаю, а во-вторых, потому, что от стыда я сгорал ещё больше, чем от боли.

Дождавшись, когда отец покинет квартиру, я выполз из нашей с Клаусом норы. Он не ночевал сегодня здесь. Это было ожидаемо: в комнате стоял запах переработанного алкоголя и позавчерашних носков, а сам я ощущал привкус помойки во рту. В голове били колокола, пока я соскребал себя с постели, мочился, мочил под холодной струей голову и варил кофе.

Я бродил по дому, морщась от боли на каждом шагу, и вглядывался в книжные полки, полки с посудой и прочей дребеденью. Я помню, как зашёл в родительскую спальню и долго стоял в дверях, не решаясь подойти к шкафу с одеждой и рвануть на себя его дверцы. В тот момент я ещё цеплялся за мелькавшую в глубине подсознания надежду, что мне все почудилось: не было слов отца «Мама больше не будет жить с нами», не было чашки в коридоре с застывшими в вечности мамиными губами. Было только жуткое похмелье, причину которого я выясню позже.

Чашки на комоде не было. Я вошел в спальню и распахнул створки шкафа. Помню, как в лицо пахн?ло сандалом (почему я не запомнил, каким парфюмом она пользовалась?). Я запустил руки в пиджаки, блузки, платья. Они скользили меж пальцев, холодные, как водная гладь. На первый взгляд все было на месте. Затем я придвинул к шкафу табурет от туалетного столика и взобрался на него, чтобы проверить верхнюю полку с шарфами и головными уборами. В ушах продолжало стучать. Полка, как и внутренности шкафа, не выглядела осиротевшей: шарфы слева, шляпы справа. Я так и не смог понять, исчезло ли что-то из ее вещей. Если только… графитовый плащ? В начале сентября в Кельне неподходящая температура, чтобы уйти в нем на работу. Что еще? От долгого стояния на табурете закружилась голова, и я почувствовал, что еще немного – и меня стошнит.

Вернувшись в нашу с Клаусом комнату, я начал мучительно соображать, что делать дальше. Самым простым решением было ввалиться в бюро Ингрид Кох и посмотреть ей в лицо, хотя я уже и сам не понимал, зачем было это делать.

В моем шкафу аккуратной стопкой высился запас чистой одежды, а вот кроссовки пришлось, стараясь не дышать, помыть: они так и стояли в раковине, куда их вчера бросил Клаус.

До Дойц[19 - Район Кёльна на правом берегу Рейна.] я тащился, кажется, полдня. Где-то на середине пути начался дождь, по милости которого я стоял у входной двери офисного здания промокший до последней нитки трусов. Вид мой был, мягко говоря, отталкивающим – учитывая налипшие на лицо пряди длинных волос и снова грязные кроссовки. Я потоптался немного у входа, обдумывая, что скажу Ингрид.

«Привет, почему ты ушла?». Или «Окей, когда ты собиралась с нами поговорить?».

Ни один из вариантов мне не нравился настолько, чтобы наконец решительно толкнуть входную дверь.

Я был погружён в свои мысли (Что ей сказать? Пропустит ли меня охранник? Знают ли уже в школе? Нужно ли было посоветоваться с Клаусом?), поэтому не смотрел по сторонам. Внезапно я ощутил, что меня сжало тугим облаком цветочного парфюма, из которого послышалось не менее сладкое щебетание:

– Винфрид, милый, ты ли это?

Я помнил эту женщину с белыми, короткими как у Мэрилин Монро, волосами. Она работала вместе с матерью и, возможно, даже была ее подругой, ведь я её помнил пьющей красное вино на нашем диване. Она тогда так сильно хохотала (хотя и сложно представить, что мама могла отмочить какую-то уморительную шутку), что пятно от плеснувшего из ее бокала вина до сих пор красовалось ржавчиной на потертом сером велюре.

Я улыбнулся ей настолько приветливо, насколько мне позволило моё нынешнее состояние.

– Добрый день! Заехал маму повидать, – это была откровенная чепуха. Но перед глазами стоял её прыгающий бокал и не обременённая мыслями речь. Она должна была легко поверить в эту чушь.