По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

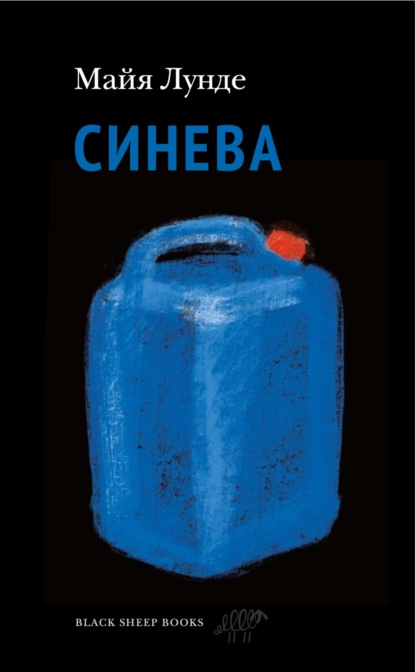

Синева

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Я же не доела.

– Тогда доедай.

Она сунула в рот последнюю ложку.

– Пошли, – повторил я, – давай быстрей.

– Мы куда? – удивилась Лу.

– Гулять.

– Как это?

– Они же сказали, что гулять можно где хочешь. Днем можно выходить куда хочешь.

Я взял ее за руку и вывел из столовой.

Мы шли по лагерю. Повсюду я видел потные лица. Незнакомые, других не было.

Прежде у меня было столько близких.

Жена. Двое детей. Родители, тесть и теща. Сестра.

Господи, как же в детстве мы со старшей сестрой ругались. Из-за всего на свете. Алиса мне спуску не давала. А ведь я порой надеялся получить от нее поблажку. Возможность у нее имелась. Она была старше, поэтому и власть была в ее руках. Власть всегда у старшего. Но и ответственность тоже на нем.

Но дать мне поблажку означало нарушить устоявшиеся правила игры. А нам полагалось ссориться, мне даже кажется, что мне этого и хотелось, ведь между братьями и сестрами заведено ругаться. Это же легко, намного легче, чем быть друг с дружкой добрыми.

Она всегда была старше меня. Намного старше. Но когда у меня появились дети, наш с сестрой возраст словно сравнялся. Так странно – она по-прежнему жила в свое удовольствие, а я менял подгузники и грел бутылочки. Однако прошли месяцы, и я снова думаю о ней как о большой. Не о старшей, а именно о большой.

Алиса, моя старшая сестра… Где она сейчас, я тоже не знаю. Моя умная сестра, которую слушаются слова, слушаются цифры, слушаются руки. Она все время что-то строила. Нет, конструировала, хотя инженером, как собиралась, так и не стала. Кризис ее опередил. Она столько всего успела построить: ветряную мельницу в саду, кукольный домик на солнечной энергии… Даже выиграла школьный конкурс изобретений. Где она сейчас?

Моя семья. Алиса, мама, тетки. Бабушка с дедушкой. Эдуар, единственный мой приятель, с которым мы вместе плакали. Где он? Где они?

И папа… мой старенький отец. С дряхлым телом, с робкой походкой. Где он?

Я и не думал, что он окажется таким сильным, обычно такие, как он, не переживали лето. За последние годы жара унесла жизни сотен тысяч стариков. Особенно тяжко давались им ночи. Организм, измученный жарой, не находил покоя. Но папа жил. Жара не действовала на него, не касалась его.

Я столько лет на него злился. Злился за то, что он чересчур поздно завел детей. Настолько поздно, что роль отца так и не осилил. Не осилил то, что полагается отцу, что делали все остальные отцы. Подбрасывать меня в воздух, в шутку драться со мной, повышать на меня голос, когда я творил что-нибудь не то.

Ему достаточно было Алисы, осторожной девочки, опрятной, аккуратной. А меня было слишком много. Рядом с папой я чувствовал себя резким и неуклюжим. Жестким и жилистым. Чересчур шумным, чересчур развязным. Он никогда этого не говорил, но я довольно рано начал замечать, как он молча выходил из комнаты, стоило мне туда войти. Как он вздыхал. Как прятал лицо за какой-нибудь книгой – вечно эти книги, – словно за щитом.

Он даже с уроками был не в силах мне помочь, не понимал моего нетерпения, растерянности, в которую приводили меня буквы. Сам он таким никогда не был. Я привык считать его старым. И именно за это я дико на него злился.

И тем не менее. Я больше не представлял себе мира, где нет этого старого, медлительного человека, мира без его вздохов и отстраненного взгляда. Мой маленький старый отец. Я слишком рано махнул на него рукой. Я мог бы попытаться сблизиться с ним. Мне следовало хотя бы попробовать. Пока еще было время.

Мне следовало бы подумать, что он не зря выжил и что мне повезло.

Но внезапно они с мамой собрали вещи и уехали. В прошлом году в октябре они накрыли мебель простынями, заперли за собой дверь и на поезде уехали в Париж, где жила мамина двоюродная сестра. Алиса уехала с ними. Они надеялись, что оттуда доберутся еще куда-нибудь. Последнюю весточку от них мы получили в мае: их заявку о переселении отклонили, но они решили самостоятельно отправиться в Данию. Ну а после… Ничего.

Я быстро шагал по лагерю. Позади оставались жилые помещения и помывочные. Я втягивал в легкие воздух. Папа… Хватит про него вспоминать, прекрати о нем думать. О папе. О маме. Об Алисе. Их слишком много. Их было слишком много. На спасение всех надеяться нельзя. Пускай останутся Анна и Огюст. Их лица, запах Огюста, его лепет, ямка на шее у Анны – вот бы уткнуться в нее, утонуть в ней. Они двое. И достаточно. Если я найду их, этого будет достаточно.

– Мы куда, папа?

Еле поспевая за мной, рядом бежала Лу.

– Папа?

– Не знаю. Куда-нибудь. – Я перевел дыхание и попытался улыбнуться. – Просто прогуляемся.

Судя по ней, гулять ей не хотелось. Но она не возражала, а лишь молча ухватилась за мою руку. Готовая пойти за мной куда угодно.

Я снова двинулся вперед, шагая широко, по-взрослому.

Мне нужен воздух. Надо выкинуть из головы все мысли. Выкинуть тоску по всем. Просто ждать.

Анна. Огюст.

Ждать.

– Ты так быстро идешь, – пожаловалась Лу.

– Прости, – спохватился я.

И потянул ее за собой к выходу.

Сигне

Сейчас несложно разузнать, где ты живешь. Кое-что теперь намного проще, а Магнус, по всей видимости, и не старается скрываться: его адрес указан сразу на нескольких страницах в интернете.

Я сверилась с морскими картами, у меня все они есть, я немало морей избороздила. Отшвартовавшись, я завела двигатель и по черной неподвижной воде двинулась прочь, удаляясь от Рингфьордена.

Кажется, лед дает о себе знать. «Синева» словно отяжелела, центр тяжести сместился, и я это ощущаю. Как будто мой собственный центр тяжести тоже изменился. Такое чувство, будто яхта дала осадку, но ведь такого быть не может, сотня-другая килограммов – ничто по сравнению с весом яхты, ведь сама-то она весит три с половиной тонны, так что вряд ли что-то изменилось.

Пальцы ломило, боль вгрызалась в кости – это возвращалось тепло, я надела перчатки, толстые вязаные перчатки, их еще мама связала, она несколько месяцев с этими перчатками мучилась, на моей памяти мама вообще больше не вязала. Перчатки эти и воду переборют, и ветер, к тому же шерсть согревает, даже если ее намочить.

Я поставила ногу на педаль газа и медленно надавила. Двигатель набирал обороты. Ничего, он выдержит, парус я ставить не стану, обойдусь железным парусом – мотором. Ночь выдалась тихой, море мирно поблескивало, а мне все равно надо смыться отсюда, да побыстрее, пока не обнаружили, что я тут наделала.

По мере того как я приближалась к морю, горы становились ниже, мне запомнилось, что фьорд этот длинный, прежде путь до моря казался нескончаемым, таким, что за день не преодолеешь, помню, так я раньше и думала, хотя только и мечтала добраться до моря и улизнуть отсюда.

Для некоторых горы – словно одеяло, им накрываешься, натягиваешь на себя и успокаиваешься. Вот и Магнус был такой, говорил, что горы приносят ему спокойствие, а я не понимала, как это, они тянулись ко мне, еще ребенком чувствовала я их тяжесть, их вес.

Лишь наверху это ощущение отпускало меня, папа водил меня в горы с самого моего раннего детства, только мы с ним вдвоем, мы поднимались к леднику, к водопаду Две Сестры, и там, на высоте, я, да и папа тоже – мы оба могли дышать.

Если бы это зависело от меня, мы бы каждый день гулять ходили, только мы вдвоем, я и папа, он останавливался и показывал мне растения, насекомых и животных, выискивал на земле крошечных существ, показывал мне птиц – крошечные точки на небе, которых без него мне бы нипочем не разглядеть.

Мы поднимались в горы, следуя за рекой.

Папа обожал нашу реку, Брейо, это она привела его сюда. Он приехал в Рингфьорден юным студентом, приехал писать диссертацию, посвященную обыкновенной жемчужнице, Margaritafera margaritafera, скромному пресноводному моллюску, обитающему на речном дне, среди камней и гальки. Личинка паразитирует в жабрах и плавниках лосося и форели, а взрослые особи существуют за счет микроорганизмов: они фильтруют воду и таким образом очищают реку для всех остальных, кто живет в ней. Так рассказывал мне папа.