По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

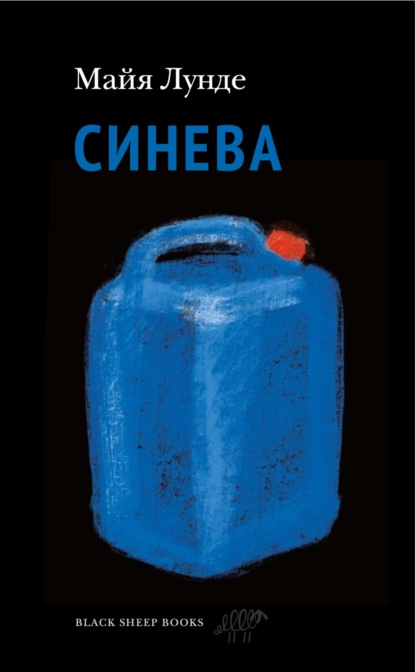

Синева

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Теперь можно выбрасывать лед напрямую в море. Пятый, шестой, седьмой ящики. Вскоре я сбилась со счета. Сами контейнеры я бросала на слань – их я кидать в воду не стану, хотя, возможно, когда-нибудь они все равно окажутся в воде, присоединятся к мусорным островам и архипелагам в океане и медленно разрушатся, превратятся в микропластик, исчезнут в пищеварительной системе какой-нибудь рыбы, попадут на тарелку, а оттуда – в желудок человека, питающегося собственным мусором, как и все мы, ведь каждый день мы едим свои же отходы.

Пластик жесткий и плотный, я открываю очередной клапан, поднимаю контейнер, тащу его к люку, переворачиваю и высыпаю большие белые куски вниз, где они с тихим плеском плюхаются в воду. Куски льда подрагивают на поверхности воды, белые, гладкие льдины на угольно-черной воде, на которой свет от фонарей вырисовывает желтые, размытые отражения. По спине у меня течет пот, но руки в перчатках заледенели, да так, что я утратила осязание. Это больно, но приятно. Кубы льда маленькими айсбергами лежат на воде, видно лишь самый верх, с айсбергами всегда так, под водой больше, чем над ней, но эти айсберги неопасны, они никому не навредят и ничего не испортят – наоборот, это я их испорчу, потому что вода теплая и лед в ней скоро растает. Когда спустя несколько часов капитан придет и запустит двигатель, куски уже существенно уменьшатся, к тому же в них проникнет соленая вода. Они не осядут ледяной крошкой на столе у шейхов, в хрустальных бокалах с выпивкой, в Саудовской Аравии или Катаре.

Лед тает, лед тает в соленой воде, и я приложила к этому руку, приложила руку к тому, что происходит все время, я тоже стала причиной изменений. Я смеюсь, вздрагивая от звуков собственного смеха, от этого незнакомого кваканья, лягушачьего, инстинктивного, я лягушка, амфибия. Они умирают, лягушки, вымирают тихо, никому в мире нет до них никакого дела, треть биологических видов находится под угрозой, а о ней, о лягушке, никто не думает, и она бежит по болотам всего мира, вечно в связке с водой, скользкая, пугливая, недостаточно мерзкая, чтобы считаться безобразной, недостаточно странная, чтобы выглядеть забавной, – просто занятная в своей попытке, квакая, убежать от людей.

Наконец я осилила большую часть, спину ломило, двадцать килограммов в каждом контейнере, тяжело, слишком тяжело. Я быстро пересчитала – осталось всего двенадцать, всего двести сорок килограммов – и потянулась было к следующему контейнеру, руки дрожали, пальцы не слушались. И тут я остановилась. Я устала, как же я устала, чересчур старая для такой тяжести, мышцы и кости молили о пощаде, я слишком стара.

Я села на контейнеры. Ох, Магнус, на последние упаковки сил у меня не хватит, а ведь, пока ты не явился, наш лед никто не трогал. Но это не значит, что лед преспокойно и молча лежал там, лед никогда не молчит, у него есть собственные звуки, он потрескивает. Потрескивание льда – один из древнейших в мире звуков, и он пугает меня, всегда пугал, это звук разрушения. А стук падающего на лед камня, камня, который бросают на скованную льдом воду, – этот звук не похож ни на какой больше, стук камня, который не в силах пробиться сквозь лед, зато заставляет воду подо льдом откликнуться коротким всхлипом, напомнить о своем пленении там, внизу, откуда не выбраться.

Вот только я давно уже не кидала камней на заледеневшую воду. Лед больше не ложится на озера, не намерзает зимой на дорогах, а пыльца появляется на деревьях уже в январе. Лед исчезает, мир покрывается водой. I wish I had a river so long[2 - Хотела бы я, чтобы у меня была река (англ.) – строчка из песни Джони Митчелл «River».], а ведь я помню, как каталась на коньках по фьорду, я была быстрее всех, а Магнус стоял на берегу и смотрел на меня, нам было десять или одиннадцать, мы по-прежнему друг дружку не знали, но, помню, мне нравилось, что он на меня смотрит и видит, как я всех обгоняю. У меня были раздвижные коньки с острым лезвием, таких больше не делают, сейчас каждую осень покупают новые коньки, каждый год ребенку покупают новые коньки, черные для хоккея или белые для фигурного катания, считается, что без коньков не обойтись, но на самом деле их никто не надевает, потому что вода больше не замерзает, I wish I had a river I could skate away on[3 - Хотела бы я, чтобы у меня была река, по которой я могла бы умчаться на коньках (англ.).], и что бы я ни делала – ничто не помогает, хотя я и впрямь пыталась, всю жизнь боролась, но я почти одна, нас было слишком мало, нас слишком мало, поэтому и толку от нас нет, все, о чем мы предупреждали, случилось, пришла жара, а нас никто не слушал.

Твои внуки, Магнус, не будут кататься на коньках по льду, и тем не менее все это делается с твоего разрешения. Наш ледник, наш лед, ты так далеко отстранился от всего, что когда-то принадлежало нам, а может, ты всегда был таким, просто допустил это, только и всего. Я слышу тебя, слышу твои мысли, слышу мысли тебе подобных: «Мы лишь следуем за общей тенденцией, я не препятствую тому, что уже происходит повсюду». Вот она, банальность зла, ты уподобился Эйхману. Но я сделаю так, что ты предстанешь перед судом. Иерусалим никогда не будет твоим.

У меня осталось двенадцать контейнеров, двенадцать контейнеров с тысячелетним льдом, и выбрасывать их я не стану – я хочу, чтобы ты, Магнус, их увидел. Нельзя, чтобы ты сидел там у себя и попустительствовал всему этому, нет, ты увидишь этот лед, притронешься к нему, ты сам будешь стоять рядом и смотреть, как он тает, ты будешь ходить по нему, наступать на него, и он начнет таять у тебя под ногами, как когда-то таял под нашими с тобой ногами.

Я встала и снова принялась таскать контейнеры, один за другим я перетащила двенадцать упаковок с лесовоза на мою яхту, на «Синеву».

Давид

Я снова намылил руки. Пена скользила между пальцами и впитывалась в одежду.

Рубашка в воде надулась, как воздушный шарик, но потом вода все же победила.

По мере того как грязь растворялась, вода и пена меняли цвет, теряли прозрачность и приобретали неопределенный серо-коричневый оттенок.

Воздух в бараке висел неподвижной пеленой. Здесь сильно пахло моющими средствами. Знакомый запах. Анна – дома, склонившаяся над стиральной машинкой. Маленькие вещички Огюста, чистые, мокрые. Их запах наполнял комнату, перебивал аромат еды и слабый запах, ползущий из помойного ведра.

Анна и стирка. Крошечные детские вещички.

Я сглотнул. Попытался сосредоточиться на том, чем занимался. Несколько пятен, превратившись в собственную тень, никак не желали отстирываться. Высохшая кровь от царапины на колене, давно уже побуревшая. Лиловые пятнышки от незрелой вишни, которую мы собирали как-то ночью в чьем-то саду. Ягоды ненадолго притупили голод, но взамен сосанию под ложечкой пришла кислота.

Сегодня наш четвертый день в лагере. Но дни уже сделались похожи друг на дружку. Утром – встреча с Жанеттой. Никаких новостей. Каждый день я спрашивал, чем еще могу помочь, хоть чем-то. Но она качала головой. Потом я ел. Потел. Слушал, как Лу что-то говорит. И не слышал. Собирался с силами. Спрашивал, сколько времени. Еще так рано. Пытался прислушаться к Лу. Пытался играть. Пытался не думать. Об Анне, об Огюсте, о пожаре. Потом опять ел. Ждал вечера, когда жара слегка отступит. Спал. Ждал следующего утра, когда можно будет опять пойти в Красный Крест.

Но сегодня нам разрешили постирать одежду. На стойке выстроились тазики – выбирай любой. На стирку нам выделили семь литров воды. Целое водное состояние.

Лу тоже взялась стирать. Уселась прямо в трусах перед тазиком и стала полоскать шорты.

Дверь позади нас открылась. Я обернулся. В прачечную вошла женщина – в одной руке она несла грязное белье, а в другой держала небольшую канистру с водой.

Я кивнул и поздоровался.

Она пробормотала в ответ приветствие, взяла с полки тазик, насыпала стиральный порошок и налила воды – все это быстро и привычно.

Женщина села напротив Лу. Я было улыбнулся, но она занималась стиркой и не заметила.

Она положила в воду цветастое платье. С виду дорогое. Потом блузку из тонкой, похожей на шелк ткани.

– Красивая, – сказал я.

– Что?

– Блузка.

– Спасибо.

Женщина на секунду-другую задержала на мне взгляд, а потом вернулась к стирке.

Ей было хорошо за тридцать, может, даже под сорок. И под кожей выступали кости. Острые ключицы торчали, но это не оттого, что женщина голодала, – просто так уж она была сложена от природы.

А может, она из тех, кто следит за питанием и занимается спортом. Прежде, в моем детстве, таких было много. Помню, женщины все обсуждали, как бы похудеть. И еще она красивая – это я понял, не миленькая, но красивая. Классической красотой. Такие рождаются в семьях, где богатые мужчины женятся на привлекательных женщинах. С каждым поколением дети делаются все красивее и красивее, и в конце концов все забывают, как выглядят обычные люди.

Таких, как она, в Аржелесе было мало. В наш городок приезжали туристы совсем другого типа. Они довольствовались аттракционами на набережной и пешеходной улицей, где в магазинах продавались реплики известных брендов. Таких, как эта женщина, я видел лишь несколько раз, когда ездил по побережью на север, в Канны и Прованс.

Но сейчас она все равно здесь, среди нас. Прежних классовых различий больше не существует.

Двигалась она быстро. Неприязненно? Может, ей не нравится, что я на нее смотрю?

– Вы тут давно уже? – спросил я, чтобы оправдать, что пялюсь на нее.

– Порядочно.

– И как, нравится?

– Что, простите?

Я рассмеялся.

– Простите. Тупой вопрос. Не подумал.

Не улыбнувшись, она по-прежнему молча терла платье.

– Ладно, ладно. – Я поднял руки: мол, сдаюсь и больше дергать ее не стану.

Женщина быстро положила в тазик еще одежду. Насколько я видел, только женскую.

– Вы тут одна? – спросил я.

– Я думала, вы решили помолчать, – сказала она.

– Мы тоже одни. – Я показал на Лу.

Окунув пальцы в пену, женщина поводила руками в тазике. Посмотрела на одежду, вздохнула и проговорила:

– Вы не одни. Вас двое.

Лица ее я не видел, но по голосу все понял. Она нас не обвиняла. И не сердилась, как вначале. Просто назвала вещи своими именами.

Меня захлестнул стыд: а ведь она права, зачем я говорю, что один, когда со мной Лу? У меня все еще есть Лу. И сейчас она играет с водой в тазике, тихо бормоча что-то себе под нос. Что-то про море. Про море у нас дома?