По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

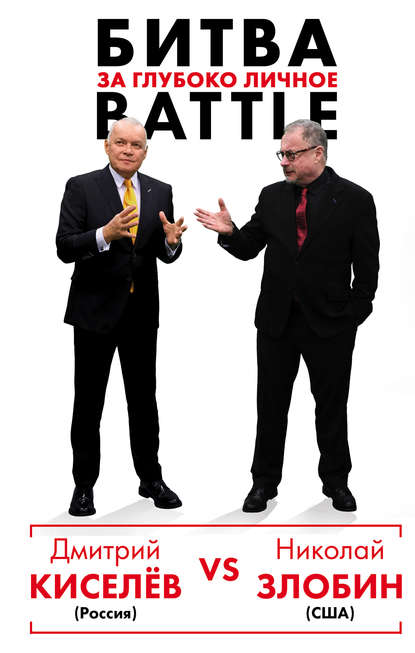

Киселёв vs Zlobin. Битва за глубоко личное

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вернемся к Украине в период с 2000 по 2006 год. Она тебя разочаровала. Но до отъезда на Украину ты был откровенным демократом. Ты отстаивал все базовые демократические ценности, активно и публично поддерживал Бориса Ельцина, его команду, их политические месседжи, которые тогда были нужны, поддерживал строительство демократии в России, свободные выборы, политическую конкуренцию, гражданское общество. Кстати, я помню, свободу слова ты очень горячо отстаивал. Короче говоря, ты был на вполне определенной стороне баррикад в том политическом противостоянии. А сейчас многим кажется, что ты сменил сторону баррикады, переехал в противоположный лагерь и теперь выступаешь категорически против Дмитрия Киселёва образца 1990-х годов. Что же с тобой случилось, почему так произошло?

Киселёв: Кстати, на Украине никто «крышку не закручивал». Наоборот, никаких ограничений. В начале 2000-х там можно было все. В политическом смысле. Никаких внутренних сдерживающих центров и моральных ограничений. А приехали сам знаешь к чему. Так что не в «крышке» дело.

Что же до демократических ценностей, то я их и сейчас отстаиваю. И, кстати, считаю себя бо?льшим демократом, даже бо?льшим либералом, чем непримиримая демшиза где-нибудь на «Эхе». Я ведь считаю, что они имеют право на существование, а они меня воспринимают как нечто неприемлемое. Я убежден, что свобода слова – важная ценность для России, и, к счастью, диапазон свободы слова в нашей стране, конечно, гораздо шире, чем в Европе, в Соединенных Штатах и в той же Украине. У нас ты можешь сказать, что любишь Путина или не любишь Путина – об этом можно сколько угодно говорить на государственном телевидении, – или любишь геев, или не любишь геев. А если ты скажешь в Америке или в Европе, на их замечательном частном телевидении, что любишь Путина, но не любишь геев, – ну, я хотел бы посмотреть на профессиональную судьбу такого журналиста. У нас популярный писатель Виктор Ерофеев в телеэфире на всю страну говорит, что Ленинград немцам нужно было сдать. И ничего, прокричались, и Виктор Ерофеев, укрепив свою репутацию оригинала, выступает, пишет и публикуется дальше. Пусть какой-нибудь английский писатель попробует сказать в телеэфире, что он бы сдал Лондон Гитлеру!.. Невозможно. Будет проклят. И не скажет такого никто и никогда. Зато у нас реально можно молоть в публичном пространстве все что угодно. Ксения Ларина говорила, что ее «от патриотизма тошнит червяками и вишневыми косточками», и прекрасно до недавнего времени продолжала работать в эфире «Эха Москвы», до тех пор, пока некий сексуальный маньяк не напал с ножом на Татьяну Фельгенгауэр. Историю эту наши непримиримые либералы истолковали как акт политической репрессии, а Ларину якобы «эвакуировали» из России. Это, к слову, очень глупо выглядело. Ну хочется пожить ей еще где-то – пусть поживет. Но никто абсолютно не ограничивает здесь свободу слова. Да, собственно, что ограничивать? Что она говорит такого сверхъестественного?

Злобин: Хочется возразить против такой карикатурной картинки свободы слова на Западе, в том числе в США.

Киселёв: Да пожалуйста. Коля, ты сам регулярно участвуешь в прямых эфирах даже на государственном телеканале «Россия», где обсуждается все что угодно. Давай, возражай.

Злобин: Понимаешь, Дима, что касается свободы слова на Западе – ты просто совершенно не прав. Она есть, и гораздо более широкая и глубокая, чем в России. Другое дело, что она понимается не просто как возможность сказать, что ты любишь или не любишь Путина или геев. Любят вообще в другом месте, не в СМИ. Свобода слова включает и доступ к информации для простых граждан, и возможность быстро получить ответ от практически любого чиновника, и доступность совещаний, на которых принимаются важные решения и многое другое. Свобода слова – это часть широкой свободы информации. Свободы ее получать и распространять. Хотя, конечно, можно найти немало примеров, когда тот или иной западный журналист попадал под пресс собственника СМИ, где он работает, или какого-нибудь чиновника за свои взгляды или за свои передачи и статьи. На Западе есть свобода, если хочешь, бороться против свободы слова. И этой свободой тоже можно пользоваться. Некоторые пользуются вовсю… То есть это очень большая и комплексная политическая конструкция, а не то вульгарное упрощение, о котором часто говорят в России, когда упоминают свободу слова… Я надеюсь, что у нас тут еще будет возможность поговорить серьезно о свободе слова и свободе информации.

Вернемся к России… Вообще, откровенно говоря, я все время спорю с американцами, которые считают, что здесь вообще нет никакой свободы слова. Я с этим не согласен. Определенная свобода слова тут, конечно, есть. И да, ты прав, я сам являюсь этому примером, потому что прихожу на передачи на том же самом канале «Россия 1», например, и говорю то, что думаю. Мне никто ни разу не сказал, что мне нужно говорить то-то и то-то или, не дай бог, не говорить о том-то и том-то. Ни разу этого не было. Я даже помню анекдот, который однажды прочитал про себя в интернете, – не очень смешной, но типичный: «Не осталось в России ни одного средства массовой информации, где бы американский политолог Николай Злобин не рассказывал об отсутствии свободы слова в России». Но, во?первых, я все-таки говорю о внешней политике, это вписывается в общую информационную концепцию. Во-вторых, я достаточно взвешенный, если можно так сказать, товарищ в этих вопросах. И в?третьих, мало таких, как я. Не потому, что я такой уникальный, а потому, что русскоязычных «оттуда», которые знают обстановку в обеих странах и объективно могут сравнивать, к тому же хорошо относятся к России, – их не так много. И, наконец, я не занимаюсь практической политикой – не собираюсь избираться никуда, вступать в партии и движения, кого-то или что-то продвигать…

Я не пропагандист, я реально говорю только то, что думаю. Я вообще ничего не пропагандирую, кроме моих собственных взглядов. Всем, у кого выступаю, прямо говорю: если я не дотягиваю до ваших программ и не могу ничего содержательного сказать, не надо меня приглашать. Вы же меня приглашаете не потому, что у меня хороший русский, а потому что я говорю то, что говорить стоит. О чем нужно говорить. И ни разу не было у меня никаких проблем с этим, честно скажу. Более того, сейчас «Российская газета» предложила мне писать для них аналитические статьи. Главная правительственная газета. Посмотрим, что из этого получится. Когда-то я вел в «Российской газете» регулярную колонку, которая называлась «Письма из Вашингтона», что, кстати сказать, очень многим в Вашингтоне казалось поразительным и странным. Хотя в «Нью-Йорк Таймс» тоже сейчас регулярно пишет российский журналист свои колонки, так что определенный паритет в этом смысле есть. Я тоже когда-то и туда писал.

Но вот что меня огорчает и напрягает в России – какая-то всеобщая нетерпимость к чужому мнению, которая чем дальше, тем ярче видна. Я лично получаю огромное количество писем с угрозами. Ты, наверное, тоже. Люди, которые не согласны с тобой, сразу начинают угрожать. Просто с ходу. Я сегодня с утра беру телефон, открываю соцсеть и читаю: «Ты, п…р американский», – и дальше сплошной мат. Человек не стесняется, пишет со своего аккаунта, вот его фотография, фамилия. Я, конечно, сразу таких блокирую, но подобных случаев-то полно. Вот что я имел в виду. Самое интересное, что эта нетерпимость проявляется со всех сторон, и со стороны либералов в том числе. Когда я написал в соцсетях, что мы с тобой пишем книгу, и разместил фотографию – столько было возмущенных комментариев! «Ужасно! Как можно с таким человеком сотрудничать, сидеть с ним за одним столом, руку ему пожимать, а уж тем более писать вместе книгу!» И почти каждый приезжающий в Америку российский журналист или либеральный политик спрашивает меня с изумлением: «Как? Зачем? Ты же разрушаешь свою репутацию!» Я объясняю, что на самом деле книга нужна для того, чтобы выразить свое мнение. И тебе, и мне. У нас разные, часто противоположные мнения, и мы этого не скрываем. Наоборот. Мне кажется, что подогрев такой нетерпимости к чужому мнению носит в России характер осознанной политики и не способствует созданию продуктивной и свободной, творческой, если хочешь, атмосферы в стране.

Киселёв: Хейтеры в соцсетях есть по всему миру, Россия здесь не исключение. А вот согласись, кстати, как-то это не либерально – кому-то что-то запрещать. Какое-то самоотрицание либерализма в этом есть.

Злобин: Просто ты – человек, вызывающий очень острые эмоции у многих. Я тоже вызываю у кого-то острые эмоции. Мы вызываем разные эмоции у разных людей. Главное, что нет равнодушных.

Киселёв: Ну и замечательно, я не против. Неравнодушные люди – это же здорово.

Злобин: Это хорошо, да. Ну что ж, продолжим говорить о твоей внутренней эволюции как журналиста. Моя предыдущая жена, американка, была журналисткой в «Нью-Йорк Таймс». Сейчас она преподает журналистику в одной из самых престижных университетских школ журналистики в мире. Мы с ней вели бесконечные споры о том, что такое журналист, что он может и чего не может. С ней, кстати, у меня тоже были определенные разногласия и большая разница во взглядах на те или иные вещи в политике и журналистике.

Киселёв: Я убежден, что функция высококвалифицированной журналистики – это стимулирование общественной рефлексии. Это объяснение мира самому миру и формирующее воздействие на мир. Потому что журналисты – его мыслящая часть. Это раньше был поэт – «колокол на башне вечевой», он что-то говорил, и все ему внимали, а сейчас поэзия, по большому счету, – просто тексты песен. Даже философ реализует себя лишь тогда, когда становится журналистом. Современный политик тоже немыслим, если у него нет публицистического дара. Так что именно журналистика объясняет и формирует сегодня мир. Разумеется, в разных жанрах и информационных средах.

Это убеждение у меня сложилось как раз на Украине. И именно там я для себя сформулировал отличие западной журналистики от постсоветской. Сейчас, конечно, все быстро меняется, но по крайней мере тогда, на рубеже веков, задачей западной журналистики было некое воспроизводство сложившихся ценностей. Например, та же частная собственность на Западе всегда была ценностью, и достаточно было просто воспроизводить такое к ней отношение. А у нас, в России, система ценностей была дважды разрушена – в 1917 году и в 1991-м. К концу XX века мы стали существовать в ценностном вакууме, в состоянии аномии, словно человек в предсуицидальной депрессии. Это явление – аномию как разрушение системы ценностей – впервые открыл выдающий французский социолог Эмиль Дюркгейм еще в начале XX века. Но так же как человеку без ценностей незачем продолжать свой жизненный путь, так и обществу без общего понимания добра и зла нет смысла сохранять свое единство и государство. Вот в таком состоянии оказалась Россия в последнее десятилетие ХХ века – предсуицидальном.

И поэтому задачей нашей журналистики, в первую очередь телевизионной, стало именно производство общих ценностей. Таким было мое внутреннее открытие. И именно с этой идеей я запустил телевизионное ток-шоу «Национальный интерес» сначала на РЕН-ТВ, а потом и на телеканале «Россия». Тогда само словосочетание «национальный интерес» воспринималось провокационно и звучало как интерес некой отдельно взятой этнической группы, но я имел в виду совсем другое – формулирование для России общенациональных интересов на основе общих ценностей. А слово «нация» и «национальный» использовалось в том же значении, что и в названии Организации Объединенных Наций или в словосочетании «национальные интересы США». У вас же это не интересы какой-то отдельной этнической группы – вот и у нас тоже могут быть национальные интересы в понимании общенациональных интересов. Это просто унификация терминов, приведение к единообразию ради упрощения и международного диалога, и внутренней уверенности в необходимости определить общее внутри нас, россиян, ради сохранения России. А программа называлась «Национальный интерес» потому, что в ней искался наш общий интерес по каждой отдельно взятой теме, будь то отечественное авиастроение (продолжать строить самолеты или просто купить их) или особенности отечественного секса (уровень ответственности в условиях, когда число абортов превышало число рожденных детей, а уровень распространенности СПИДа был чуть ли не фатален).

Так вот, поскольку тележурналистика оказалась в позиции самого влиятельного фактора общественного сознания, то и уровень ответственности тележурналистов стал самым высоким. Почему? Да потому что к концу XX века в России бумажные газеты люди по бедности перестали выписывать, охват интернета еще был очень скромным, художественная литература перестала играть традиционно весомую для нашей страны роль, Церковь была очень слаба, система школьного образования путалась между старым и новым в поисках своих точек опоры. Оставалось телевидение. Именно у телевидения оказалась монополия на разговор со страной, а значит, и на возможность доносить смыслы, формировать представления о добре и зле. Отказываться от этой возможности, от этой ответственности было бы предательством.

Вспомним то время. На рубеже веков, повторюсь, мы были чемпионами мира по числу абортов. Дети не были ценностью. Старики не были ценностью, иначе они получали бы достойную пенсию. И далее везде: семья не была ценностью, государство, армия, школа, образование, земля, природа, экология, сама страна… вообще ничего, хоть трава не расти. Ничего святого. Сама жизнь не была ценностью. Люди травили себя паленой водкой, а пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле считалось дурным тоном. Ремешок лишь набрасывали, не пристегивая, – для ГАИ… Как говорится, сгорел забор – гори и хата, вот такое было отношение. И в такой ситуации оказалась Россия при всем своем огромном ценностном историческом багаже, при всех своих благородных свершениях в прошлом. Все нужно было производить заново. Поэтому-то в России другой, отличающийся от западного, характер журналистики, и он предопределен. Нам и теперь еще нужно создавать и закреплять ценности. И телевизионная журналистика этим занимается. А другого варианта и нет. Кто же еще это сделает вместо нас?

Злобин: Ты сам себе противоречишь. Ведь если журналистика – это зеркало, куда смотрится общество, то ты не можешь нести туда свои ценности. Зеркало не учит человека. Оно только отражает то, что есть, то, что находится перед зеркалом. Это вечный спор журналистов – кто они такие: отражатели общества или его педагоги. Более того, у меня есть сомнения, что именно журналисты – мыслящая часть общества. Если это и так – то не единственная или не главная. Мне не близка мысль о том, что именно у журналиста есть какие-то «правильные» ценности и он имеет право их нести в общество. Что ему дает это право – диплом об окончании факультета журналистики? Или корочка из СМИ? Возможность напечатать свою статью на газетной бумаге или показать репортаж по каналу ТВ? Особо важными журналиста и его ценности делает наличие технического ресурса, что ли?

Киселёв: Могу нести! И несу. И, кстати, я не говорил про зеркало. Я говорил про рефлексию. Журналист – это мыслящий инструмент, а не просто зеркало. Мы производим ценности. Оказываем формирующее воздействие.

Злобин: Журналист – производитель ценностей? Позволь не согласиться. Каждый журналист и каждая его ценность? Но главное даже не в этом. Главное в другом – ты выступаешь в качестве активного участника. Твоя задача – не информировать человека, а сформировать его мировоззрение. Но разве это журналистика? Я категорически не согласен. Это и есть пропаганда.

Киселёв: Я повторю: я считаю, что это особенность, функция и миссия постсоветской журналистики. В системе, где ценности были разрушены.

Злобин: Мне ближе классический либеральный подход – дать человеку разные взгляды, и пусть он выбирает, решает. Человек должен обладать всей информацией – дать ее ему и есть задача журналиста. А решает пусть сам человек. Пусть он сам формирует свое мнение. В этом тоже должна быть полная свобода. За исключением, конечно, радикальных, преступных или, скажем, расистских взглядов. Но это очевидно и так.

Киселёв: Проблема в том, что никто в мире так не работает. И в западной журналистике такого нет – дать разные взгляды и самоустраниться. Американское телевидение работает в парадигме американской системы ценностей. И попробуй сделать шаг в сторону. А что касается либерализма, то я здесь не менее либерален, чем ты. Ведь у зрителя должен быть выбор, что ему смотреть.

Вот был такой случай. Довольно долго я занимался верховой ездой, даже держал лошадей. Построил три конюшни, успешно прыгал конкуры, проходил Киевское дерби – это такой большой маршрут с препятствиями… Однажды занял там седьмое место, а мой старший сын Глеб – шестое. Так вот, вышел у нас очередной выпуск ток-шоу «Национальный интерес». Тема – водка как национальная гордость и национальное проклятие. Прихожу на следующий день после эфира на конюшню. Там конюх отбивает денник – то есть вычищает опилки с навозом из лошадиного стойла. Человек старше меня. И говорит: «Отличную программу сделал вчера, про водку». Ну, я спокойно к комплиментам отношусь, сдержанно. Отвечаю: «Да, вы смотрели?» – «Смотрел». Пауза. И все машет лопатой. Жду от мужика – что дальше. А он: «Не сказал самого главного». Да чего ж я, думаю, не сказал? Там ведь все было – и история водки, и принадлежность бренда, клуб анонимных алкоголиков, актеры, которые говорили: «Пил и пить буду»… Писатели, Витя Ерофеев, завод «Кристалл», как отличить настоящую от ненастоящей, в студии сто человек… Ну, короче, энциклопедия русской водки, а не программа… А конюх машет лопатой и добавляет: «Не сказал самого главного. Какую брать?»

Понимаешь, в чем суть? Человек фактически говорит: мол, я-то тут навоз целый день чищу, а ты тем временем взялся в водке разобраться. Вот пришел я вечером с работы, а ты как раз о водке мне из телевизора и говоришь. Как хорошо! Но ты уж тогда мне скажи – какую брать-то?.. Вот с этим народным наказом я и уехал на Украину. И когда увидел, как там американцы без малейшего стеснения учат, «какую брать», то понял, что тогда и я уж совершенно точно должен говорить, «какую брать». Потому что конюх от меня этого ждет. А если я этого не говорю, значит, я его обманываю. Получается, что я к экрану его пригласил, как девушку на танец, образно выражаясь, а главного-то и не сказал. А он-то ждал! Люди-то хотят разобраться. И не только в водке. Уж если «круто ты попал на ТВ», – так помоги разобраться! Не отлынивай! И что здесь нелиберального?

Злобин: Я сейчас тоже вспомнил одну давнюю историю. Первый раз я уехал в Америку в 1987 году, в Вашингтон и Стэнфорд, и довольно долго там жил. Это была не эмиграция, а рабочий проект. Время от времени я принимал гостей, приезжающих из Советского Союза, и в том числе водил их по барам. Прилетел высокопоставленный чиновник того времени. И вот типичная ситуация: мы заходим в бар, я спрашиваю: «Что будешь пить?» – «Пиво». – «А конкретно?» – «Ну, пиво буду пить!» Я говорю: «Какое? Темное, светлое, красное, пшеничное? Смотри, сколько сортов, ткни мне пальцем!» Он говорит: «Да не важно, возьми мне просто пивка, и посидим, поговорим». То есть у человека даже нет понимания, что у него есть выбор. Человеку хочется упростить. Это как твой конюх, только с другой стороны. Причем это были серьезные по тем временам люди, занимавшие довольно высокие посты. «Ты меня не загружай, я ничего этого не знаю, ты мне возьми пива и все». Для западника это не работает. Там принцип другой: ты скажи точно, что ты пьешь, а не так, чтобы я тебе пиво выбирал.

Кстати, твой пример – это пример не информации, а простой рекламы. «Скажи, что взять» – это запрос на рекламу, на коммерческий совет от человека, который сам не хочет тратить время и энергию на принятие решения по этому поводу. Вопрос-то простой. Он уже готов купить водку, ему нужен твой совет только про конкретную марку товара. Да и у многих россиян уже есть своя любимая водка, я уверен. У каждого своя. Но ведь в вопросах политики, социальной жизни, экономики система так просто не работает… Там надо принимать решения исходя из знания возможных вариантов, желательно – всех. Да и квартиру, например, тот же самый человек, конюх, будет покупать на основе максимального анализа – причем критического анализа – всех вариантов и своих возможностей. Тут он тебе не скажет – «Киселёв, просто скажи: какую именно квартиру мне взять. Ту я и возьму». Так ведь?

Киселёв: Людям нужны точки опоры. И на твоем месте, уж если ты привел гостя из СССР в американский бар, на правах пригласившего надо было бы рассказать о разных сортах пива, чем один отличается от другого. И даже показать, какое нравится лично тебе. Уверен, что твой гость прислушался бы к тебе и последовал твоей рекомендации. Но есть для тебя и риск. Если бы ваши вкусы не совпали, то в следующий раз твой совет уже имел бы меньшую ценность, а ты перестал бы быть для него ориентиром. Так и на телевидении. Зритель сначала оценивает, насколько ты искренен. Это для того, чтобы понять, стоит ли тебя слушать вообще. Потом уже – может ли он положиться на твои оценки и рекомендации. Работают ли они в его жизни. Если да, то ты остаешься на телевидении и трудишься дальше. Если нет – то и тебя там нет. Трудятся другие.

А что касается советов, то русские вообще советуются друг с другом. И считают это нормальным. Может, это и есть показатель соборности, может, психоаналитиков у нас мало, но традиция такова.

Вот недавно мы семьей были на Камчатке. Там нас возил на вулканы симпатичный человек лет тридцати пяти, на каком-то неимоверном переделанном под реальное бездорожье джипе. Такие я видел лишь в Исландии – с огромными колесами чуть ли не в человеческий рост, со специальной трансмиссией и соответствующей подвеской. Есть на Камчатке такой туристический сервис. Так вот, этот водитель рассказал мне, что раньше у него был бизнес, потом он его успешно продал, сейчас не бедствует, но дела собственного так и нет. И вот он прямо у меня спросил: «Вы можете мне сказать, что мне делать? Потому что мои действия будут зависеть от того, что будет с Россией, куда она пойдет. Рожать нам сейчас детей или нет? Останется моя семья на Камчатке или нет? На что мне ориентироваться?» То есть, понимаешь, это не вопрос пива. И даже не вопрос водки. «Какую брать?» – это вопрос шире, о жизненной стратегии, люди хотят знать, из чего им исходить. Будет у нас в стране революция или не будет? Оставаться им в России или не оставаться? Если есть такой человек в телевизоре, которому зритель доверяет уже многие годы, то его мнение станет фактором в принятии решения. И что здесь нелиберального?

Злобин: Ну, в Америке, да и в некоторых других хорошо мне известных странах, такое никому даже в голову не придет. Потому что они там считают, что от того, что именно они решат, будет зависеть развитие их страны. А не то, что они будут строить свою жизнь в зависимости от того, куда пойдет страна. У них даже в мыслях такого нет. Кто от кого зависит – для них не вопрос вообще. Так устроена политическая культура.

Киселёв: Страна имеет значение. И в Америке тоже. Мы же помним, что некоторые американцы, когда избрали Трампа, эмигрировали из США в Канаду. А сейчас, когда Трамп уже президент, многие в США бьются из-за этого в беспомощной истерике. Любой человек в любой точке мира интересуется общей траекторией своей страны и в зависимости от этого выстраивает свою стратегию. Это может быть и стратегия протеста. Тоже вариант. Но всегда жизненному решению сопутствует оценка рисков. В то же время мы же понимаем, что Россия не Америка. Россия травмирована самоотверженными экспериментами во имя человечества. В этом смысле она жертва. Сейчас восстанавливается. И ей нужны ценностные точки опоры. От них будет зависеть и стратегия страны, и личная стратегия людей.

Злобин: И ты считаешь, что именно журналисты должны эти точки опоры сформулировать в России? Что-то я сомневаюсь… И в том, что они способны, и в том, что им это позволят свободно делать. А кстати, это распространяется на оппозиционных журналистов? Или только на тех, кто придерживается официальной линии? Тогда именно они ничего не формулируют – за них это делает власть, а они лишь с бо?льшим или меньшим умением исполняют роль передатчиков ценностей от власти. Ценностей политического момента, я бы сказал.

Киселёв: Во-первых, мы говорим о телевидении как о площадке, среде для рефлексии. Журналисты там исполняют совсем разные функции. Кто-то делает новостные и актуальные репортажи, кто-то документальное кино. Другие ведут новости, аналитические программы и ток-шоу. Так образуется телевизионное многоголосие, смысловая и ценностная полифония. Ни о каком ограничении свободы речи нет. Государство и общество объективно заинтересованы и в процессе, и в результате. О каком «позволении» ты говоришь? И это работает. Ведь человек на Камчатке ко мне подходит, как к близкому. Он уважает меня. Он смотрит меня уже десятки лет, я старше его, и я для него авторитет. И он вправе рассчитывать на то, что я дам ответы на его вопросы. Понимаю, что я не единственный, с кем он обсуждает свой жизненный план, но и не последний.

Злобин: Дима, а если изъять тебя из телевизора, через год он к тебе подойдет? Ты сам по себе для него авторитет или только в приложении к телевизору? Без телевизора ему твои ценности будут вообще не нужны? Тогда это не ты ему важен, а телевизионный Киселёв, картинка с экрана. У экранного Киселёва есть авторитет телевизора, а у тебя без телевизора авторитета нет, получается? И твои ценности в таком случае будет формировать другой телевизионный персонаж, который займет твое место? А что делать человеку, у кого нет возможности оказаться в эфире? Его так и будут все по очереди учить ценностям? То ты, то твой однофамилец, то еще кто-нибудь…

Киселёв: Через год – нет. Ведь мой авторитет – не в полной мере моя заслуга. Я всегда объясняю своим студентам-журналистам: «Если вас узнают на улице гаишники, а вы работаете на телевидении, то это не ваша заслуга. Не надо себя обманывать. Не ведитесь на злую шутку телевидения, которое лишь технически мультиплицирует ваш образ». С другой стороны, раз уж ты оказался в такой позиции, изволь ей соответствовать. Когда я уйду с телевидения, то вздохну с облегчением, потому что смогу больше времени посвятить своей частной жизни, своей семье, своим детям. Но сейчас я не могу, что называется, съезжать с темы. И буду говорить, «какую брать». Если перестану, то для очень многих людей это будет равносильно предательству.

Злобин: Эффект присутствия журналиста или обозревателя в телевизоре – это, знаешь, как эффект Голливуда. Непонятно с чего все решили, что голливудские знаменитости лучше знают, за кого нужно голосовать на выборах. Вдруг они стали авторитетами. Меня всегда это поражало в Америке. Актеры, эстрадные исполнители и предприниматели в области шоу-бизнеса вдруг стали в глазах публики обладать каким-то авторитетом и знаниями в сфере политики, экономики и жизни вообще. У них журналисты спрашивают мнение о кандидатах в президенты, а те счастливо записывают какие-то идиотские ролики в пользу того или иного кандидата. А это ведь тупейшие люди! Ну, не самые образованные, мягко говоря. Хотя, конечно, успешные в своем деле. Но не оракулы ни разу.

Киселёв: Естественно. Что и показал ряд разразившихся в Голливуде скандалов – вернее, уровень, на котором все обсуждалось. Но ведь люди все равно хотят знать, «какую брать». Даже в Америке.

Злобин: Хотя, если разобраться, актеры и не должны быть академически умны. У них другая работа и другие профессиональные требования.

Киселёв: Да, конечно. От актеров и трудно этого ждать. Их пластичность, многоликость, их лицедейство – все это не обязательно предполагает глубокий ум. Актер реализует себя в чужих образах, да еще с помощью режиссера. С другой стороны – я же не актер.

Злобин: Кстати, если бы на месте Киселёва в этой же твоей программе стоял Злобин, программа была бы совсем другой. И взгляды были бы совсем другие. И ценности другие.

Киселёв: Безусловно. Только вот неизвестно, смотрели бы тебя или нет.

Злобин: Неизвестно. Уверен, что сначала в любом случае смотрели бы меньше, потому что мои взгляды явно пользуются сегодня в России меньшей популярностью. А вот с использованием административного ресурса и уменьшением выбора у зрителя – смотрели бы, куда деваться-то! Но в Америке смотрели бы больше меня, чем тебя.

Киселёв: Не факт. Я бы сейчас вышел в Америке в эфир и начал говорить. Вот и все.

Злобин: Ну, у тебя есть такие профессиональные наработки, что ты, наверное, это сделаешь просто красивее, чем я. Но по сути, тебя все равно будут меньше смотреть. Содержательно я был бы более успешным. Хотя пропагандой я бы не занимался, просто говорил бы, что думаю.

Киселёв: Знаешь, не уверен. Американцы ведь сейчас тоже в смятении от того, что происходит. Поэтому, если появляется ценностная точка опоры, они ее хотят. А сейчас за кем идти-то в Америке? Кто сейчас лидер? Трамп – нет. По крайней мере не общенациональный.

Злобин: Я просто не думаю, что американцы вообще ищут лидера. Там всё немножечко по-другому. Зачем им лидер? Зачем среднему американцу какой-то лидер? Америка, как и многие традиционные демократии, – не лидерская страна. Я не хочу представлять Америку каким-то «земным раем», но это страна, где власть худо-бедно работает как система институтов, сдержек и противовесов, законов и контроля, баланса различных центров силы. А не личностей. Абсолютный и единственный лидер в этой системе не предусмотрен. В США нет вертикали власти, поэтому невозможен и административный, политический лидер.

Киселёв: Ну, слушай, интересно, если американцы говорят, что «Америка обречена на лидерство», – как они могут лидировать без лидерства?

Злобин: Они, безусловно, лидируют как страна. А внутри страны ни президент не является лидером, ни кто-то еще.