По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

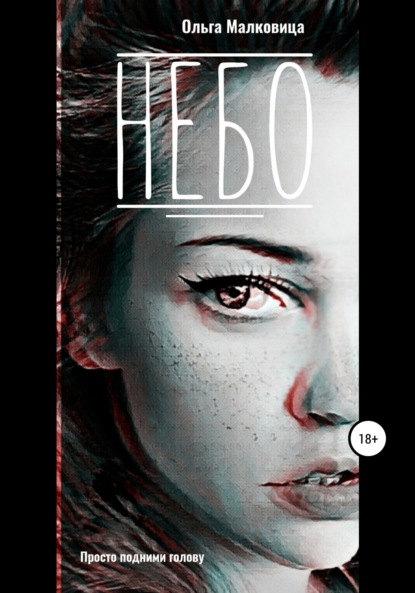

Небо

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Всё было так, как хотела я, так как хотел Макс. В этот день не было счастливей ребенка, могу поклясться. Сила не пожалел ничего. Мы смеялись до упаду, скупили практически все игрушки, съели, наверное, тонну мороженного. Тот, кто смотрел на нас, наверняка воспринимал нас как счастливую семью и никто не знал как больно все это. Как печально наше трио: два наркомана, ставших бездушными трупами и прожигающих жизни и бездомный, ничей мальчик, однажды поверивший в чудо и доверивший совершенно незнакомым людям свою жизнь. Как страшно было осознание того, что в моей жизни, измученной, скрученной волшебством, никогда не будет детских светлых глаз и радостных улыбок, что это все игра и фарс и никогда мне не исправить совершенных мной ошибок, да я и не хотела бы этого, и это было самым ужасным. Все, что заставляло меня баловать этого ребенка, было чувство стыда и вины, ведь я не могла предложить ему пустить по вене или вдохнуть пыли, это было бы слишком. Какой смысл был в этом нашем поступке? Сложно сказать. Мы чувствовали легкость, боль и от этого хотелось дать возможность полетать другим, возможно чтобы потом было не так больно.

Напоследок, Сила снял квартиру для мальчика, заплатив за нее за год вперед, вручил ему внушительную пачку банкнот, набил холодильник огромным количеством еды и сладостей, шкаф вещами на все случаи жизни, нужной или ненужной дорогущей техникой, игрушками и мы навсегда оставили Макса.

Спускаясь по лестнице, он спросил меня, довольна ли я. Я не ответила, потому что не знала.

Я вдруг осознала мучительность этой эйфории, заставляющей парить. Вот ты уже устал и выбился из сил, а продолжаешь парить и нет шансов вновь рухнуть мертвым грузом. Если только в новое пасмурное утро, вдруг не вдыхать, не колоть и не глотать. Но разве было это возможным?

Глава 23

Улыбка.

Я улыбалась. Моя улыбка была словно трещина в потолке старинного дома.. Такие дома наверняка многие видели где-то на окраинах города или в забытых богом селах: дореволюционные с заколоченными окнами, всеми забытые, под снос. Дом вот-вот рухнет, похоронив под своими руинами чьи-то мечты, осколки старой покрытой толстым слоем пыли и плесени хрустальной и серебряной утвари. Но дом продолжает улыбаться. И чем ближе погибель, тем шире становится улыбка на потолке, тем больше вся мимика этой старой конструкции повествует о счастье, времени и забытье. Что можно найти в нем на минуту взглянув вокруг? В позеленевшей от времени рамке покоится почти уже желтая фотография молодой пары. Девушка выглядит совсем юной, а мужчина совсем счастливым. Они держат друг друга за руки, но по выцветшим глазам все же нельзя понять кто они друг для друга: муж и жена или же брат и сестра… Там же на искусно переплетенной веревочке висит красивый керамический горшок, изуродованный с одного бока огромной трещиной. Если смотреть на него только с одной стороны то можно вообразить, как красив должен быть тот цветок, который когда-то жил в нем. Возможно, это было что-то экзотическое, яркое и благоухающее, а может это была классическая роза или орхидея. Как знать. Однако уродливая трещина напоминает о том, что теперь в нем не может быть жизни. Даже если кто-то заботливой рукой отмоет его, заполнит землей, то все равно вода будет протекать через щель и земля крупицами будет покидать его лоно, так, что ни один цветок не выживет в нем. Заклеить ее не представляется возможным, она слишком огромна и слишком безобразна.

На противоположной стене нет ничего, кроме тусклых остатков от когда-то шикарных обоев. Еще видны огромные цветы и затейливые кружева. Многим приходилось распутывать подобные в течении всей своей жизни. В моменты, когда понимаешь, что все пошло прахом и совестливый ум предусмотрительно подсовывает к затуманенному сердцу то место, где ты оступился. Тогда конечно хочется вскрикнуть, иногда даже продать душу дьяволу, лишь бы исправить все. Распутывая завиток за завитком, мы начинаем понимать весь ужас происходящего, молимся и проклинаем, ищем любые пути, чтобы все изменить. Только вряд ли время благосклонно к нам, не благосклонней чем к старому дому. Души ветшают, покрываются пылью и плесенью. Волшебными домами являются те, в которых царит уют и покой, дома в которых живут люди. Они любят свои дома, ремонтируют их, чинят, они ведут неустанную гонку со временем, упрямо демонстрируя ему, что любовь нельзя победить. Мой дом улыбался кривой трещиной потолка, оголял тысячи узоров на стенах, скрипел досками тлеющего пола. Если идти по нему неосторожно, то он вмиг провалится, и вы окажитесь ниже на этаж. И удивительно, и странно, но там есть уголок совершенно как будто не тронутый временем, если не считать паутину и пыль. В углу возле окна огромный мольберт с забытой картиной. На ней ребенок, улыбающийся, светлый. Картина не дорисована: один глаз играет светом, чарует чистым голубым цветом, другой все еще просто набросок чьей-то руки, бесцветный. Лицо, несмотря на это так прекрасно, что заставляет любоваться им часами. Мечтать о нем. Кто знает, может быть, он мог быть сыном. Тем чудом, которого так долго ждут и так отчаиваются не дождавшись. А может это чьи-то воспоминания о детстве. Кроме завитков есть в жизни и то, к чему так прикипела душа. То к чему, несмотря на время вновь и вновь возвращается наше сердце. Только время, насмешливо склонив голову, тикает часами, ударяя по вискам, и безмолвно повторяет, что ничего нельзя вернуть. И переживая счастье прошлого вновь и вновь, чувствуешь горестную потерю какой-то своей части. От которой остаются лишь пылинки. Как в старом доме. Когда луч солнца проникает сквозь грязные окна, они серебрятся в нем бесценные и неуловимые. Скрипит пол от чьих-то шагов, шире и шире становится счастливая улыбка, но все так же никто не находит здесь своего приюта.

Я улыбаюсь. Улыбаюсь так, потому что я такая же как и все. Мои завитки уже почти стерлись, цветы потускнели, и сердце неустанно возвращает к моментам, которые нельзя забыть. Среди тысячи домов, мой дом, опустелый и старый, прогнивший и кривой, но все-таки дом. Дом, в котором должны жить, но ныне старый почерневший дом, полный призраков прошлого. Может поэтому в уголках у моих губ, прямо под улыбкой повисли тени. Я буду улыбаться и дальше, потому что знаю: перед временем равны все, оно не уступает и не дает вторых шансов. Смотря сейчас на все то, что я прошла, я понимаю, что рознит меня со всеми этими людьми в толпе. Я послала время к черту. Я больше не обращаюсь к нему на «вы», не молю его, не стараюсь замедлить его ход, я улыбаюсь ему. Не страшно принять все то, чему ты сам являешься хозяином и не важно, что это: завитки ли или цветы. Мир не делится на плохое и хорошее, времени плевать на сожаления и слезы. Оно ни смотря, ни на что продолжает идти, отделяя нас от самих себя с каждой минутой все сильнее и сильнее. Я сознаю теперь, что через каждую минуту или быть может даже секунду, я это уже не тот человек что был и больше не стану прежней. И поэтому тоже я выбрала улыбку. Мое время скоро закончится, как и у других, только я не буду вопить, топать ногами, я буду смеяться. Пусть время примет меня такой же как и все, разрываясь от негодования что я принимаю его таким какое оно есть, не требуя от него замереть или вернуть меня в прошлое. Время, я люблю тебя.

Глава 24

Бог.

Прошу тебя, прекращай мне сниться. Иначе снова безумное горе твоих глаз заполнит мою пустоту. Мне не хочется чтобы ты снова был здесь, но откуда-то ты снова травишь остатки моей души, сжигаешь мой кислород. По ночам я все так же вижу твои глаза. Только они больше ничего не значат. Так хочется расколоть свою голову. На куски.

Во что ты превратил мою жизнь? Я не могу больше думать, я больше не могу быть собой, внутренне я тихо презираю все то, что так когда-то любил ты во мне. Ни волосы, ни тело, больше не такие, какими ты их знал, не такие, какими ты их любил. Поэтому, наверное, глядя в зеркало, я не нахожу там себя. Оттуда смотрит на меня кто-то другой, кто-то чужой, я же – навсегда исчезнувший с этой планеты человек. Холодные, напуганные, мертвые не мои глаза. Поэтому, наверное, они так болят, болят по вечерам, так что хочется их вынуть. Я не могу слушать ничего долго. Звуки режут мой слух, словно тонкие лезвия идут по моим перепонкам и уходят прямо в голову. Ты мешаешь мне слушать, весь мир превратился для меня в скопище гнилых, подвальных бряцаний.

Во что ты превратил меня?

Смотреть на свои руки. Выше моих сил. Когда-то ты держал меня за эти руки. Когда-то эти руки знали твои, а теперь эти руки не знают ничего. Ничего, кроме того, что они больше не мои. Больше ничьи. Больно смотреть на вены и жилы, на кожу и пальцы. Они светятся своей бледной тонкостью, освещая своей тенью мою пустоту.

Страх наполняет меня. Все зеркала замешаны. Ненавижу зеркала. Они заставляют посмотреть на свои страхи. Я не знаю чего боюсь, но в зеркале меня ждет только ужас. А кого из нас не ждет ужас зеркала, которое как будто поглощает душу? Холодная гладь, но стоит подойти и она принимает твою форму, будто крадет то, чем ты являешься. Будто бы говорит с тобой. И ты слышишь, что оно все знает о тебе, о твоей жизни, словно проникает внутрь. От зеркала не скроешь ничего. Беспричинно тоска селилась в каждого, кто хоть когда-то надолго засматривался туда. Оно не отпускает. Кажется, оно может выдать все твои тайны в два счета.

Когда Сила смотрит в зеркало, он каменеет. Кажется, он пропадает из этого мира. После, он уже не будет прежним. Зеркало – обиталище умерших душ, прошлого, не сбывшихся ветров, сомнений, горя, чьих-то грехов.

Больше никогда не хочу смотреть туда. Нет.

Если бы вместе, бог, если бы вместе. Ты знаешь, все бы было не так. Ты знаешь, что если бы ты не оставил меня, я бы знала – ты есть. Но теперь, я пообещала, что небо не мой удел.

Доброе утро, мир, я проснулась. Проснулась, чтобы доказать, что небо не мой предел, чтобы вы все знали, что нет ничего, ничего, кроме моей беспредельно пустоты, чтобы вы просто знали, чтобы на ваших лицах, и на твоём, бог, калёным железом отпечаталась моя боль.

Слабая, безверная, продажная, пустая. Истребить меня уже нельзя.

Бог, прости.

Кто ты в жизни этих людей? Надежда? Утешение? Безысходность? Смирение? Да этого ведь ничего и нет. Иллюзии. Люди питаются иллюзиями, словно бездомные обжоры. Новое поколение так ничего и не понимает, новая эра так и остается в неведении. Ни о чем не заморочены, все получают все. И всем плевать кто ты, всем плевать, кто они есть. Главное чтобы другие видели, кто они есть. Главное эмоции на лице, а не в душах. Главное подогреть интерес к своей персоне, а не свой интерес к жизни. Кого мы видим: целые расы лишь уравнены своей физической массе. Просто масса. Овощи. Жизнь для того чтобы много работать, много пить, много есть, много заработать. Бог, это не твое. Слово адекватность давно потеряло смысл, нет никакой морали, грани или границы.

Мы есть, или нас нет. Никто не знает. Только мы с Силой знаем, достоверно – нас нет. И поэтому никто не остановит нас, ни ты, ни твое небо.

Мы открываем тысячи дверей в никуда, половицы домов скрипят под нашими ногами, небо плачет, над нашими головами, но мы все равно летим, словно кометы, поправ время, поправ мир. Мы вне мира. В нашей реальности, тепло смешано с осколками льда, а лед замороженная кровь убитых нами.

Все сложнее что-то увидеть. Пелена превосходства застилает наши мутные глаза. Я и Сила, словно стали едины, словно нас захватило и унесло на далекие берега, берега которых нет.

Бог, закрой глаза.

Омерзительность, порой качество, заслуживающее наивысших похвал. Мы были омерзительно прекрасны и прекрасно омерзительны.

Белые, сухие и холодные; грубые, нежные и легкие. Словно боги мы плыли среди толпы. Возможно, мы стоим гроши, но мы истые боги.

Как правильно отдавать миру то, что он требует. Как верно не стесняться того что уже есть в тебе. Ведь качества, заложенные в нас, плохие и хорошие, все уже заложены и с этим мы не в состоянии что-либо сделать. Пытаться искоренить в себе одно из них, это так же отвратительно как пытаться изменить свой пол.

Наши качества с Силой были божественны.

Я всегда была резкой, похотливой, вязкой и ядовитой, словно прогнившая душа французской куртизанки, повидавшей в своей жизни очень многое. Сила была холодным, густым и задумчивым, как тень приближающейся смерти той самой куртизанки. И вот она. В предсмертном бреду. Задыхаясь, пускает свою последнюю слезу и посылает этот мир к черту. Все что она знала, отдала и делала, в этот момент теряет свою ценность. Боговерцы скажут: о нет, ее душа непременно попадет в ад. Ведь она развратница. Атеисты лишь покрутят у виска. И никто не знает, чем на самом деле была наполнена только что ушедшая жизнь. Тоской ли, болью ли, похотью ли. Возможно всем вместе.

В закатившихся глазах едва можно видеть усталость. Только усталые боги прошуршав ее платьями, скажут вам, что да, тело весьма изношено, а потом, заглянув в пожелтевшие белки ее глаз напомнят, что жизнь дается лишь раз и не стоит разменивать ее на сомнения.

Смерть, унесшая ее душу будет долго и нежно улыбаться ей, словно ребенку.

Им хорошо вместе. Они боги.

Никто не решал этого, стоимость души вовсе не в ее весе, не в человеческих моралях, догмах. Стоимость души в ее свободе, в ее воле делать то, что так хочется.

Свобода – понятие абстрактное, но одновременно с этим самое ощутимое из всех. Когда ты свободен, ты – Бог. Ты сам себе третейский суд, рай и ад.

Когда ты свободен, нет ничего и никого, кто может остановить тебя.

Мы одинокие боги, парили среди вас, кружились и непрестанно смеялись.

Глава 25

Выбор.

Возможен ли выбор в этой жизни или все предрешено уже тем где и как ты родился? Играет ли роль, что ты будешь выбирать, если ты родился мертвым душой?

Выбор. Пожалуй, есть только одна его единственная форма. Мы можем выбрать лицемерие или честность. Жить по общественным канонам, канонам религии, мировой философии, социума или жить так, как диктует тебе твоя сущность. Мы выбрали второе. Все остальное лишь пошлая иллюзия. Разве мы выбираем, где нам родиться, в какой семье и кем? Разве мы выбираем то, какие качества будет включать наш характер, чего мы будем бояться, что мы будем любить, когда и как нам умирать. Ничего нельзя выбрать. Можно лишь быть честным по отношению к себе и миру или наоборот, скрываться под тысячью «но», «нет», «нельзя».

Как хорошо было знать это.

Глава 26

Лёгкость.

Дни неслись со стремительной скоростью. Никто не мог сказать, как вышло так, этим серым, пасмурным от вздохов, летом.

Я и Сила сидели, обнявшись, на прогнившем подоконнике старого, почти развалившегося дома и мечтали, сплетясь тонким хрусталем бокалов, о несбыточном счастье. Оно как ванильная сахарная вата оплетало нас дурманящей паутиной. Руки блуждали по исхудавшим телам и рисовали неведомые, сонные узоры. Такие узоры обычно рисуют дети на запотевшем окне: в них нет видимой картинки, но есть только им известный смысл.

Встретившись глазами, мы тонули в бездне пустоты, и тотчас же спешили отвернуться друг от друга, продолжая касаться ладонями, и все также ненавидя тот колющий иголками миг.

Наши мечты в эти дни были запутанны и еще более нереальны, чем весь существующий мир.