По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

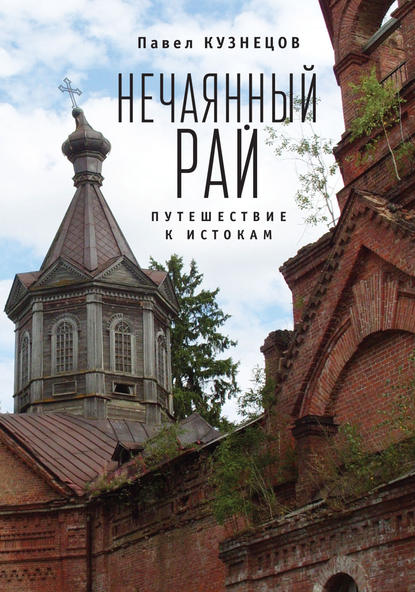

Нечаянный рай. Путешествие к истокам (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Белый «Форд» с утиным носом, утопавший в глинистой луже, в те времена на северной псковщине смотрелся как инопланетный объект. Мы чувствовали себя наподобие варягов, прибывших неведомо откуда.

Немногочисленные местные жители из двух-трех ближайших домов с любопытством поглядывали из окошек на странных пришельцев…

Изначально дом предназначался для нашего друга из Лондона, сына русских эмигрантов первой волны, но потом все переменилось, и дом достался нам.

Однако по деревне уже прошел слух, что прибудет неизвестно кто, какие-то, может быть, «агличане» – что вызвало чувство естественного национального беспокойства. Первым в тот вечер нам осмелился нанести визит дед Миня, заросший густой щетиной, в драной зимней фуфайке и кирзовых сапогах, похожий на старого мухомора. Позднее мы узнали, что на жизнь он смотрел без лишних иллюзий, ибо был очень похож на того деда из чеховского рассказа, который каждое лето говорил одно и то же. Если жарило солнце, то он повторял, что жара будет стоять до сентября и весь урожай сгорит. Если же в июне шли дожди, то он говорил, что дожди не прекратятся до осени и тогда все сгниет.

Когда-то в советские времена он работал пастухом, а во время войны был угнан на работы в Германию, теперь надеялся получить компенсацию, но, увы, так до нее и не дожил…

Он опасливо подошел к крыльцу, точнее, к веранде, и долго переминаясь с ноги на ногу, наконец, с тревогой спросил:

– Русские?!

– Русские, – ответили мы, и дед облегченно вздохнул. – Значит, свои, – удовлетворенно пробормотал он.

Национальный вопрос разрешился в одно мгновение, и на другой день вся деревня вздохнула с облегчением.

– А случай, закурить не найдется? – жалобным голосом спросил дед. Этот вопрос он потом задавал сотни раз и всегда вот так – жалобно и испуганно – вдруг откажут!

После визита деда Мини и легкого ужина мы отправились в недолгое странствие по совершенно неведомым нам местам. Деревня лежала на холме вдоль длинного озера, постепенно зараставшего странной растительностью, именовавшейся в народе резун-травой, которую, по легенде, в озеро занесли перелетные птицы. Когда-то тут было почти сотня домов, теперь осталось чуть больше тридцати. Многие сгорели в войну, другие просто умерли вместе со своими хозяевами, так что большинство изб стояло на изрядном расстоянии друг от друга.

Мы шли то ли по тропинке, то ли по дороге вдоль озера на Запад навстречу опускавшемуся солнцу. С озера доносился странноватый рокот – сначала мы приняли его за работающий вдалеке трактор, но, как оказалось, это лягушки и жабы пели свою свадебную песнь; неистово заливались соловьи. Избы располагались высоко над озером, внизу торчали почерневшие бани, был будний день, и деревня была пуста. Уже холодало, и тут-то началось самое невероятное. Из низин стал подниматься плотный густой туман, который застилал все вокруг – и некогда пойменные луга, и черные бани у озера, и ложбины, и дома. Мы продвигались в прохладной мутной вате, в которой дробились лучи заходящего багрового солнца. Небо было невероятно близко – казалось, протяни руку и дотянешься и до солнца, и до облаков. Для нас, городских, это выглядело совершенно нереально, космично, мы даже плохо понимали, где находимся. «Диорама какая-то», – с тяжелым вздохом сказал наш густобородый родственник, который как раз занимался их изготовлением. Мы лишь ощущали, что попали в иной мир, где царила ослепительная убивающая красота, мы обретали пространство, о котором не ведали, убежище, которое станет нашим спасением на долгие годы.

Святые дары

В 1509 году… Василий Иванович занял ее (Псковскую землю) вследствие измены некоторых священников и обратил в рабство… Он увез колокол, по зову которого собирался сенат для устроения общественных дел; сами жители были увезены по разным поселениям, а на их место были привезены московиты… От этого вместо более общительных и даже утонченных обычаев псковитян почти во всех делах введены были гораздо более порочные обычаи московитов. Именно псковитяне при всяких сделках отличались такой честностью, искренностью и простодушием, что не прибегали ни к какому многословию для обмана покупателей, а одним только словом указывали на саму вещь.

Сигизмунд Герберштейн, «Записки о московитских делах»

Это было удивительное время.

В конце 1980-х, как многие еще помнят, по всей Руси великой народились и размножились бесчисленные религиозно-философские семинары, общества, собрания. Наступило время ренессанса замурованной за семью печатями русской философии и сохранившейся, по преимуществу в зарубежье, потаенной литературы. Бурно обсуждались не только еще недавно запретные фигуры – от Леонтьева и Розанова до Флоренского и Степуна, Бориса Зайцева и Бердяева – но и для всех очевидное духовное возрождение отечества. Густобородые любомудры, официальные и подпольные, неофиты, литераторы, святые отцы бились над первыми и последними вопросами, громили марксизм, позитивизм, материализм… На наши публичные лекции в центральном лектории на Литейном собиралось по сто-сто пятьдесят человек: публика приходила самая различная – от мала до велика. Из глухого советского подполья выползали на свет Божий ископаемые персонажи, каким-то чудом выжившие за времена семидесятилетнего «вавилонского пленения» – еле стоявшие на ногах ветхие старики, еще помнившие Карсавина, Шпета или Малевича. Трясущимися руками они вытаскивали из обшарпанных портфелей рассыпающиеся рукописи, воспоминания, архивы… Заморские гости валили косяком, дивились неслыханной свободе; философские сочинения мгновенно сметались с прилавков магазинов. Спорили, сражались, бились, но всем было ясно – коли власть имущие, со своими присными, вот-вот канут в небытие – грядущее возрождение не за горами. Ибо главное есть в наличии – священное наследие: как надо жить и обустраивать страну давным-давно написано и прописано в книгах. Скажем, экономика и хозяйство – у С. Булгакова, право и государственность – у Ивана Ильина, метафизические основы общества – у Семена Франка, персонология и этика – у Бердяева и т. д.

Вся страна читала – я имею в виду не столько запретную прозу, документальные и лагерные мемуары, сколько воскрешенные из небытия философские трактаты, очерки и статьи, которые издавались не только книгами, но и печатались в «толстых» журналах, выходивших миллионными тиражами. Правда, все это как-то не очень лепилось к современной жизни, но это мало кого смущало. Если нам даны такие духовные богатства, еще чуть-чуть – и все начнет образовываться, и, в конце концов, будет построено нормальное общество с человеческим лицом.

Но почему-то выходило наоборот. Чем больше богатств открывалось, тем быстрее все вокруг ветшало, рушилось, разваливалось, опустевало. И все богатства необъяснимым образом оказывались не ко двору. Жизнь катилась своим непонятным чередом, не обращая на них ни малейшего внимания…

Псковская губерния не стала исключением – в древнем граде также было создано религиозно-философское общество, просуществовавшее не многим более года: публика собиралась примерно такая же, как и везде. На последнее заседание, посвященное Владимиру Соловьеву, пожаловал сельский батюшка – тихий, молчаливый, скромный, в старенькой штопанной-перештопанной рясе, сразу видно – человек Божий. Бородатые филозофы вещали о Софии, богочеловечестве, «Трех разговорах» и конце всемирной истории, апокалипсисе и апокастасисе. Батюшка слушал внимательно, не проронил ни слова, но под конец спросил:

– Отцы, так все интересно, никогда такого и не слыхал… Я только одного не могу взять в толк, ответьте мне – ежели святые дары прокиснут, их выкидывать или под престол ставить?

Этот финальный аккорд и стал завершением религиозно-философских собраний в древнем городе.

София, девяностые

После сокрушительного обвала начала 90-х от религиозно-философских обществ и от собраний не осталось почти ничего. Так, обломки, осколки, маленькие кружки, где количество выступающих и слушателей, как правило, совпадало. Тогда же нам и достался дом в глухой деревне недалеко от Чудского озера. Медвежий угол, колхоз рассыпался окончательно, люди жили лесом и огородом, передвигались на подводах по лесным дорогам (бензин за семьдесят верст), гужевой транспорт снова вошел в обиход. Телефонами тогда и не пахло, отрыв от цивилизации такой, что возникало ощущение попадания в век этак в девятнадцатый. С поздней осени и до весны около деревень бродят волки, иногда таскают собак, режут скот – кроме электричества и редких антенн над черными избами за сто лет мало что изменилось.

Перед тем как проехать в наше лесное Березно, надо миновать большое село с высокой церковью на холме. Церковь деревянная, XVII века, недавно обновленная, покрашенная, сверкала крытыми жестью куполами. Здесь все настоящее – церковь намолена, дух – ветхий, кондовый, батюшка – старый, исконный, служит здесь лет тридцать, ходит босиком по дощатому полу, проповеди читает как при Никоне, вслушаешься – голова идет кругом. Как-то раз проповедовал, что женщина – «сосуд диавола», «источник соблазна и греха», бабки серьезно слушали, кивали – феминистки сюда пока не добрались. Место настолько глухое, что даже при большевиках церковь не закрывали – Бог с ней, пускай старухи молятся.

На воскресной литургии народу человек двадцать. Пожилой местный интеллигент, двое городских, работающих при церкви, десяток старух, несколько женщин помоложе, дети, подростки. Местных мужиков нет совсем, в церкви бывают только на крестинах, свадьбах или поминках.

В нашей деревне – верстах в семи от села – осталось домов тридцать, стоят они не близко (много сгорело в войну или просто сгнило), разбросаны по небольшим холмам перед длинным заболоченным озером. Соседями справа оказались Николай – бобыль лет 50-ти с крестообразным шрамом на большом лбу, человек нормальный, но немного «не от мира сего», считай, деревенский юродивый, – и живописнейшая баба Валя, по прозвищу «газета». Николай жил в низкой избушке без фундамента – головой стукаешься о потолок – не хватило леса, двух венцов не доложили: «Да зачем мне одному, – машет он рукой, – все равно помирать…» Он всем помогает, почти бесплатно вскапывает огороды, пьет не часто, словом, разительно отличается от остальных. «Да у него ж дырка в голове», – сокрушенно говорила его мать – 90-летняя баба Шура. С виду – обычный мужик, по-своему красивый, живет на инвалидную пенсию. В меру ленив, мечтателен, застенчив, любит порассуждать, но никогда не охотится, не ходит на рыбалку. Странным образом в нем сохранилось какое-то врожденное благородство и деликатность, – но в жизни это чаще всего приходится скрывать. И душа у него, по Тертуллиану, «по природе – христианка». Когда-то в их роду были священники, и, возможно, эти забытые корни еще существуют в нем, но при этом не без гордости заявляет:

– В судьбу я, конечно, верю, но воще-то я – етеист.

Мужик должен охотиться, рыбачить, ходить в баню, пить, блевать, драться, колотить свою бабу или даже, из-за внезапной, беспричинной ревности, пристрелить ее из двустволки, сесть в тюрьму – все это законное, мужское. Но если он отправится в церковь, будет молиться, он тот час же утратит свою идентичность, потеряет мужескую силу, «обабится»…

Это похоже на времена первоначального христианства, эпоху гонений, когда женщины, рабы и немногие, обратившиеся в новую веру умники, составляли костяк христиан. Христианство проповедано мужчинами, но изначально рождено и затем воспринято женщинами. Поиск вечной женственности – первозданной потенциальности бытия – всегда сопутствовал исканиям мистиков и философов всех времен и народов. В гностицизме – все еще радикальнее, женское возникает как необходимое саморазличение Абсолюта. Абсолют, чтобы существовать, должен положить себя как Иное. Это Иное, через которое Бог приходит к Самому Себе, и есть женское. Бог открывается женскому, для мужского начала Он закрыт («женская вера», как говорили про христианство римские патриции).

Апостол свободы, аристократ Николай Бердяев, порицая «вечно бабье в русской душе», отождествлял это с «мистическим народничеством», хронической русской болезнью, желанием утратить свою личность, отдаться и раствориться в пантеистической народной стихии, обрести «подлинную веру» темных бабушек и простых людей. В русском церковном православии мужчин совсем мало, до сего дня лица церковных людей – часто лица евнухов, скопцов, андрогинов, а монахи и святые – вообще по ту сторону пола (все же «патриотические» славословия воинственному духу православия и чудо-богатырям имеют по преимуществу языческие корни). Утонченный защитник ортодоксии отец Георгий Флоровский, казалось бы, ни в чем не согласный с Бердяевым, именно в этом абсолютно с ним совпадает. В «Путях русского богословия» он цитирует Бердяева с восхищением, повторяя, что старый, бытовой стиль православия навсегда кончился и его больше нельзя восстановить – вера бабушек и простых людей навсегда прошла.

Все верно – народа в этом смысле больше нет: бабки умирают, а деды не знают как перекреститься. Но если убрать из этого мира «женское», то окажется, что состояние «мужского мира» сегодня даже не до-христианское, а до-языческое – царство первобытных верований, фетишей, тотемов и табу.

Грехопадение произошло, человек изгнан из рая, но до поклонения стихиям – солнцу, дождю, ветру, земле – он еще не поднялся.

Tabula rasa: кажется, что история начинается вновь.

Пантеизм

Я – лень непробудная, лютая Азия в дреме. Моей Азии изумилась бы настоящая Азия: лежать бы мне в тени минарета, млеть в верблюжьем загаре. Яблоко – пища дневная да пригоршня воды из фонтана…

Ах, я – непробудная лень! Только бы не проспать самого себя!

Николай Клюев

Но даже земному раю свойственна монотонность. Проходят дни, недели, ничего не происходит, ничего не меняется…

Начало июля, тишина, жара, безветрие. Вчерашний ливень глубоко промочил землю, огороды прополоты, солнце в зените, аист царственно бродит на лугу перед домом, выискивая лягушек; кажется, что все в округе спит. Не деревня, а чистая Обломовка. Надо работать, писать, усилием воли сосредоточить сознание, но вместо концентрации оно растекается, плывет, душа теряет свои границы и сливается с этой травой, замершими березами, с этим небом, неподвижным душным воздухом. Человек пропадает, растворяется, полный паралич воли, исчезновение желаний, мыслей, чувств: ты и мир – одно. Притом каждый простейший акт, каждое действие полно значительности – принес воды, скосил траву, выкупался в реке – и больше ничего не нужно. Состояние, похожее на счастье, которое, если верить венскому психоаналитику, человеку труднее всего долго переносить.

По тропинке вдоль забора идет Коля с ведром за водой, возвращается… Через час с одним ведром идет к колодцу снова.

– Зачем ты с одним ведром ходишь, – кричу я, – можно же сразу два принести!

Он ставит ведро на землю, вытирает со лба пот.

– Ну, принесешь два ведра, а потом что делать? – как будто с легкой обидой на жизнь говорит он. – А так принесешь одно, а потом через час еще сходить можно… Давай покурим, что ли…

Подходит, садится рядом на скамейку, затягивается «Примой».

– Эх, жара, – говорит он вздыхая.

– Да, жара и безветрие, – отвечаю я.

– Безветрие и, вишь, как парит, к вечеру, наверное, снова дождь будет…

– Да, похоже на то… парит сильно.

– Хорошо, поливать не надо будет.