По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

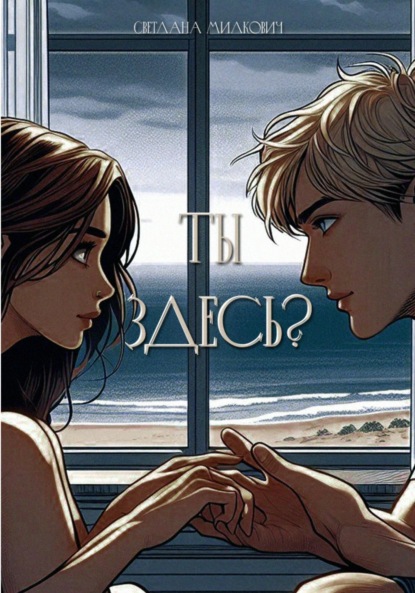

Ты здесь?

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Сложно принимать свою жизнь всерьёз, когда видишь её целиком.

©Айзек Марион

В тот день было так холодно, что выбираться из-под одеяла мне не хотелось до последнего. Даже запах любимых блинчиков с кленовым сиропом, вызывающий зверский аппетит и болезненные спазмы в районе желудка, не могли заставить меня встать с кровати. За окном, как и сейчас, лил дождь. То был конец весны: кроны деревьев в сером затянутым тучами небе смотрелись нереально высокими и, казалось, старались прорезать кусок облаков.

Море за окном плескалось крайне беспокойно и меня сей факт завораживал: волны поднимались выше и пенились у самого берега, разбиваясь об него со всей силы. Пляж пустовал. Дымка от падающих на землю капель выглядела удручающе и не прибавляла настояния. Но, при этом, очаровывала. Я любил дождь. И сейчас, если честно, люблю, с упоением наслаждаясь его шумом.

Помню, что встал ближе к обеду, когда аппетит все-таки взял надо мной верх. Теплый свет от светильника на кухне расплывался под ногами, а паркетная доска была прохладной. Я не удосужился натянуть на ноги носки, ощущая зябкость и холодок, что сквозил по ступням и забирался под пижамные штаны. Мама, сидевшая за кружкой ароматного чая с бергамотом, внимания на меня не обратила, задумавшись, похоже, о чем-то своем. Тарелка с блинчиками стояла возле плиты, от души политая сиропом и украшенная взбитыми сливками. Воздушный крем был таким сладким, что немного сводило зубы. Но я его обожал.

– Лео, милый, ты поздно, – произнесла она, выплыв наконец из своих мыслей. Я пальцем смахнул сливки и отправил их в рот. – Опять съешь весь крем, вместо того, чтобы полноценно позавтракать.

– Он вкусный, – довольно пробормотал я, взяв тарелку в руки. – Как себя чувствуешь?

Мама была слегка бледной, с чернеющими под глазами синяками и сухими губами, на которых виднелись капли от чая. Она очень сильно похудела: пухлые щеки впали, тонкие пальцы рук, туго стянутые кожей, стали костлявыми, как и сами руки. Её глаза – светлые, с извечными смешинками и цветом, что походил на колокольчики – смотрели на меня с долей заботы. И, вместе с тем, огромной усталостью. Ей было паршиво. Мне в то время, от осознания сей мысли – не меньше.

Про свою болезнь мама не говорила. О ней знал только папа, что стал пропадать на работе больше, чем раньше. Меня эти секреты не устраивали, но как бы я ни пытался выяснить, что происходило, терпел фиаско. Из мамы трудно было выудить хоть какую-нибудь информацию. Она нередко напоминала мне партизана, которого пытай сколько хочешь и все равно останешься в дураках. Мне не хотелось быть в дураках, но по-другому не получалось. Оставалось только мириться и злиться на ситуацию, равно, как и на свою беспомощность. Мне недавно стукнуло пятнадцать, я был подростком, коллекционирующим комиксы, игры для PlayStation и не знающим, каким образом контролировать свои чувства и эмоции. А с ними, увы, было не так сладко, как могло тогда казаться.

На самом деле, я не был трудным ребенком. Точнее, меня в основном привлекали обыденные для парня вещи, но от крайне смутных компаний я старался держаться подальше. Хулиганить мне не нравилось, а порывы жестокости я и вовсе не одобрял. Проще было решить все мирным путем или, вместо потасовок, переиграть соперника в одной из игр. Но бывали случаи, когда агрессия брала верх. В такие моменты было сложно думать о самоконтроле, но внешне я оставался крайне невозмутим. Мало кто догадывался о том, что происходило внутри меня и какой хаос разгорался среди моих мыслей. Хотя остаться в стороне от буллинга, как бы я ни старался, не вышло: помню, что Курт Спесси – низкорослый, прыщавый, с брекетами и комплексом самоуверенности в придачу – донимал меня и пытался самоутвердиться за мой счет. Он был из серии детей, у которых имелись богатые родители и новейшие вещички, становясь, таким образом, центром всеобщего внимания.

У меня – среднестатистического подростка из обычной семьи – изысков не было. Но я и не парился, ведь кичиться перед остальными было глупо. Я не находил в этом смысла и удовольствия. Курт же, для которого хвастовство являлось частью образа, наоборот. Поэтому он постоянно пытался вывести меня из привычного равновесия и злился, когда у него, как он думал, не получалось. Сдерживаться было сложно, особенно, когда Курт собирал вокруг нас народ, будто делая из перепалки одно из цирковых шоу. В такие моменты мне хотелось превратить его лицо в малиновый пирог, однако сдерживало множество факторов. Одним из них была мама – мне не хотелось становиться причиной её нервов, грусти и переживаний. У нее, в то время, и так было довольно много проблем и до кучи только не хватало сына-подростка, страдающего перепадами настроения.

Однажды мы подрались – это не было моей первой дракой, но я полагал, что Курт получил за дело, и не чувствовал стыд за свои действия. Это произошло в старших классах, когда родителей уже не было в живых, а моральная составляющая перестала иметь значение для прогнившего Курта хоть какую-либо ценность. Я думал, что буду сожалеть, но, видимо, за все те годы его извечных придирок, издевательств и неприязни в целом, сидевшие внутри меня эмоции нашли выход через кулаки. И какое же удовольствие я испытал от того, что выбил из него всю дурь, в придачу с парочкой зубов, вставших из-за брекетов на место. Костяшки жутко болели, я потянул мышцу и впервые в жизни ощутил чужую кровь на коже – до этого я довольствовался только собственной из-за травм. Но с тех пор Курт оставил меня в покое. Бросал косые взгляды до окончания обучения, делал вид, что презирает меня и не хочет связываться, но я знал истинную причину. Он боялся. Потому что, не остановись я тогда, и его не самое красивое лицо стало бы одной единой массой, которую собирали бы по кусочкам врачи. Тогда, правда, были разбирательства по этому поводу: бабушку вызывали к директору, и я месяц посещал психолога, считавшего, что я не умею контролировать свой гнев. Но это было неважно: Курт получил за свой длинный язык, и последствия меня мало волновали. Потому что гнев вылился и перестал жечь меня всего изнутри.

Крыльцо, на котором я любил сидеть в такие дни и с упоением читать Гарри Поттера, было укрыто под навесом, но край дощечек все равно оставался мокрым. Приютившаяся на них кошка завороженно наблюдала за погодой. Я запомнил этот момент отчетливо: взгляд пушистой был настолько спокойным, настолько свободным и беспечным, что он навсегда отпечатался в моем сознании.

Мама же тем временем потрепала меня по волосам. Она это дело любила. Говорила, что у меня такие же шелковистые волосы, как у папы. Только цветом они уходили не в шоколад, а в пшеничный, который я всем сердцем ненавидел. В отличие от матери, которой этот цвет безумно шел, я выглядел блекло и странно, тем более с короткой стрижкой ежиком, с которой ходил большую часть детства и юности. Потом, конечно, волосы стали отрастать, и я наконец успешно посетил парикмахерскую, воплотив в жизнь то, что давно хотел. И от ощущений, что сзади орудует не папа с машинкой, а полноватая негритянка с ножницами становилось почему-то тоскливо.

– Я в порядке, малыш. Просто плохо сплю, – мама наклонила голову вбок, измученно улыбнувшись мне уголком губ. – Ты такой красавчик. В этот раз папа отлично справился со своей ролью парикмахера.

– Да, за эти пару лет он наконец добился успеха, – хмыкнул я. Волосы хоть и были коротковаты, но все равно ложились довольно непослушно. Мне часто приходилось прибегать к помощи воска для укладки или лака для волос.

Барабанящие по крыше дома капли дождя успокаивали. Я коснулся маминой руки – холодной, почти безжизненной, прозрачной, и почувствовал, как внутри стало нехорошо. Умом я в тот момент понимал, что мама, скорей всего, умирает. А вот сердцем отказывался. Лелеял надежду, что все обязательно наладится. Детские мечты, вроде той же веры в супергероев. Или в Бога, вознося ему молитвы и соблюдая своеобразный пост. Мне хотелось верить. Не в Господа Бога, а в чудесное исцеление.

Но моей маме не повезло. Исцеление обошло её стороной, и она умерла уже в больнице, через неделю после того, как мы мирно сидели на кухне и вместе наслаждались интенсивными постукиваниями дождя. Я обнаружил её в ванной, без сознания и кровью в районе виска. Видимо, она нехило приложилась головой еще при падении, ведь разбросанные по полу флаконы, полотенца и туалетная бумага, что всегда покоились на небольшой тумбе, валялись недалеко от нее. Не помню, что меня дернуло заглянуть туда перед тем, как отправиться в школу, но не сделай я этого, она не прожила бы чуть дольше.

Запах в больнице был плохим. Мне жгло ноздри, щекотало гортань и впитывалось в кожу рук, которые постоянно хотелось чесать. Нервы. Беспрерывные гляделки на дверь, сидя в коридоре, что был полон людей. Ожидание. Бесконечное ожидание и долгожданная встреча с её еле живым подобием. Все та же рука в моей ладони. Легкая, как пушинка и ледяная, как у мертвеца.

– Лео, милый, – прохрипела она, заглядывая в мои глаза. Последний раз, когда нам удалось увидеться и взглянуть друг на друга. – Я так сильно люблю тебя. Мой чудесный мальчик. Моя мама, перед тем, как бросить меня у дверей приюта сказала мне очень мудрую вещь. Я хочу, чтобы ты помнил о ней и вспоминал в самые трудные для тебя моменты. Ну же, не плачь.

Она утерла мои слезы. Движение далось ей тяжело, о чем говорила гримаса боли на лице. Я улегся рядом и послушно положил голову ей на грудь, вслушиваясь в то, как билось её сердце. Пулеметная очередь.

– Спасти себя можешь только ты сам. И исцелить себя – тоже.

Мы пролежали так до самого вечера. Когда в палате оказался папа, отправив меня за кофе, она умерла у него на руках. Видимо, все это время ждала и терпела лишь для того, чтобы попрощаться.

А следом не стало и папы, что не смог пережить смерть любимой женщины и ушел вслед за ней. Без слов напутствия, записок и того, что обычно говорят перед уходом на тот свет. Он не боялся. Кажется, уход мамы забрал и его смысл для того, чтобы жить. Врачам так и не удалось откачать его от лошадиной дозы снотворного, что он принял.

Только потом я узнал, что они дали друг другу обещание, невзирая на то, что будет. Не бросать друг друга. И сколько бы я не плакал и не пытался понять, почему, ответ на самом деле был довольно простым и плавал на поверхности. Дело было не во мне. Дело было в их любви. Слишком сильной для двух людей. И я, несмотря на то, что занимал в их жизни важное место, никак не мог повлиять на подобный исход. Слабость ли это? Или, быть может, сила – добровольно пойти на подобный шаг? Сложно сказать. Но теперь, став старше и приняв его чувства, осуждать папу не имеет никакого смысла.

Первый год дался мне тяжело, но, наряду с чувством боли, я испытывал что-то скверное. Неприятное во всех смыслах и понятиях. Ненависть за то, что остался один. Меня обжигало это ощущение, драло глотку и раздирало внутренности. Я не раз замечал, как папа смотрел на маму, как держал её руку, с какой любовью целовал и кружил по гостиной, танцуя под мотив Cranberries, песни которых были записаны на кассетах – магнитофон был их своеобразным атрибутом. Они были поглощены друг другом, сколько себя помню. Существовал только их мир, попасть в который не удавалось никому. Теперь понимаю, что мне тоже. Но это не столь важно. Я хотел построить свой собственный.

Я верил, что когда-нибудь смогу также.

Сейчас мысли об этом кажутся мне абсурдными. Фиби, может, и была моей первой любовью – как мне раньше думалось, – но рядом с ней подобных чувств не возникало. Было желание, мне хотелось её касаться, коротать рядом с ней время. Но когда мы расходились по домам, я практически не думал о ней. Вспоминал только тогда, когда она появлялась в поле зрения или проявляла инициативу. Фиби была двигателем отношений, а не я. И меня все устраивало. Её, поначалу, тоже. Только сейчас понимаю, насколько обреченными казались эти отношения.

Я трясу головой. Думать о Фиби не хочется. Воспоминание о родителях отдается мимолетным теплом, будто растекаясь по телу, делая меня не просто сгустком энергии. Улыбаюсь, продолжая наблюдение за каплями дождя. На крыльце вместе со мной за тем же действом наблюдает кошка. Та самая, которую я видел тем днем. Красивая. Пушистая, да еще и трехцветная. Должно быть, счастливица. Пускай и выглядит чересчур худой.

И взгляд у неё все тот же. Свободный. Боже, как же я завидую.

– Ну привет, красавица, – тянусь к ней. Пушистая поднимает голову, переводя взгляд на меня. Видит, значит.

– Что ты тут делаешь? – я слышу, как скрипит дверь. Голос у Айви сонный и серьезный. Но я не оборачиваюсь. – Ох, привет пушистым!

Она присаживается на корточки рядом с кошкой. Трепет её по шерсти, чешет за ухом и заставляет ту замурчать. Я замечаю, что Айви все еще в пижаме, с шухером на голове и опухшими ото сна глазами. Босиком.

– Ты, должно быть, голодная. И жуть какая худая! Тут что, людям денег на корм жалко? – интересуется она. Пожимаю плечами.

– Не знаю. Пока мы тут жили, моя семья всегда её подкармливала.

– А почему не взяли себе?

– У меня аллергия на шерсть. Хотя я очень хотел себе питомца, – улыбаюсь, переводя взгляд на кошку. Та начинает тереться об руки Айви. – Приходилось довольствоваться рыбками. А с ними, знаешь ли, не поиграешь.

– У меня была крыса. Черно-белая, с длинным хвостом. Её звали Вилли, в честь солиста группы HIM. Она ненавидела чужаков и кусалась. Все мои подруги её ненавидели. А я любила. Потому что она была похожа на меня. Такая же странная, но ласковая с теми, кто дарит ей ласку вместо кнута.

Повисает неловкое молчание. Айви продолжает одаривать лаской пушистую, а я – наблюдать за ними, вслушиваясь в шум дождя. Должно быть, запах на улице стоит чарующий: я замечаю, как Айви втягивает воздух через нос, что гулко проходится по носоглотке. Улыбается уголком губ. Она в мою сторону не смотрит. Мне кажется, что несмотря на весь свой внешний вид, Айви выглядит мило. Эта мысль не покидает моего сознания уже очень долгое время. Странно.

На самом деле, у меня довольно противоречивые чувства на её счет. С одной стороны, я благодарен за то, что имею возможность быть рядом и участвовать в её жизни. Айви держит дистанцию, что правильно и рационально с её стороны. А вот с другой… с другой мне кажется, будто все это надувательство. Что сейчас она даст мне надежду и в самый последний момент уйдет. Когда я привяжусь и буду испытывать боль – настоящую, а не фантомную – от того, что она так поступит. Мне не хочется думать об этом, потому что я не считаю Айви такой. Но и поводов не верить в подобную теорию у меня тоже нет. Своеобразная ловушка, что для меня, что для нее. Мы не доверяем друг другу (хотя я не должен даже помышлять о подобном, в моей-то ситуации), но делимся какими-то незначительными вещами вроде питомцев.

Мы сидим так несколько минут, в наслаждении слушая шум дождя, негромкое, но слышимое мурчание кошки и прогоняя в голове былые воспоминания детства. Каждый свое.

А чуть позже возвращаемся обратно. В гостиной приглушенный свет, от кружки, что стоит на столике, тянется еле заметный пар, а по цвету содержимое напоминает кофе. Ужасно скучаю по латте. По его запаху, по сладости напитка и по тому, как горячо он обдает желудок, спускаясь вдоль пищевода. Как после него колет язык, и как разгоняется по телу кровь, заставляя согреться.

Я всегда покупал себе латте прежде, чем идти на пары. Милая бариста – худенькая девушка с белёсыми волосами и выразительными глазами – не только готовила самый вкусный в мире кофе, но и каждый раз подписывала мой стаканчик, делая мелкие заметки. Вроде «Поправь волосы» или «У тебя сегодня классная рубашка». Она была немного стеснительной и нерешительной, когда мы пересекались в кофейне. Меня в то время мало волновали девушки, а она так и не решилась переступить через свою неуверенность и боязнь быть отвергнутой, оставшись баристой, что работала на Роук-стрит и обладала красивым голосом, вкупе с невинным прожигающим взглядом. Мне приятно помнить такие моменты. Словно я снова жив и это было вчера, а не два года назад.

Айви, судя по всему, пьет растворимый кофе. Его вкус мне всегда претил: чаще всего излишне горький и, при этом, сладкий привкус лип к зубам и языку. Нестерпимо хотелось почистить зубы после одного единственного глотка.

На диване я замечаю раскрытый ноутбук. Сегодня Айви собирается работать в гостиной, вместо того, чтобы находиться за рабочим столом. Меня это немного удивляет, но и, с другой стороны, радует. Пока на заднем плане будет работать телек, я буду отвлечен хотя бы на него. Это всяко лучше, чем искоса наблюдать за ней.

Вспоминаю произошедшее ночью и хочу дать себе пощечину. Мысли, словно паразиты, грызут сознание. Стыдно за вольность. Да и за слабость, признаться, тоже.

– Ну вот, теперь на одну голодную кошку меньше, – сообщает Айви, прикрывая за собой стеклянную дверь, что ведет на крыльцо. Подходит к столику и, цепляясь за кружку, делает глоток. Она уже успела сходить в ванную, но по-прежнему стоит в своей милой пижаме с нарисованными авокадо. – Ну и что будем делать?

Айви изгибает бровь. Я выпадаю от вопроса и от взгляда, обращенного к мне. Что будем делать? В каком это смысле? Мне надо исчезнуть или что?

– Я похожа на горгулью, а? Твое выражение лица заставляет меня думать, что да.

Она улыбается. В серых глазах плещутся смешинки, сверкают, как изумруды под ярким светом лампы. Уголки губ ползут вверх, заставляя с облегчением выдохнуть и смеша, тем самым, Айви.