По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

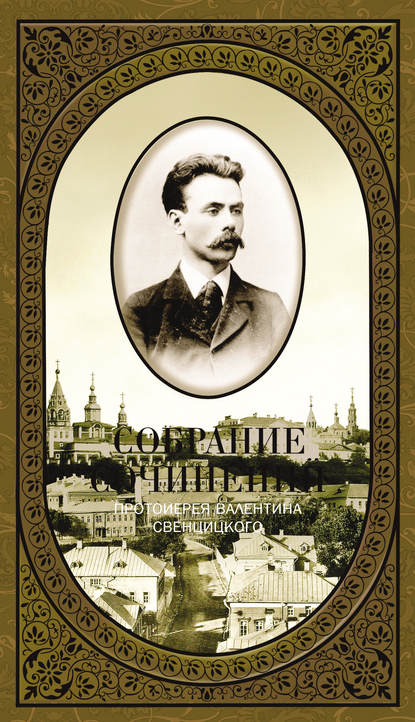

Собрание сочинений. Том 1. Второе распятие Христа. Антихрист. Пьесы и рассказы (1901-1917)

Год написания книги

2008

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Николай Эдуардович начал читать торопливо, с трудом сдерживая своё внутреннее волнение. Я уже прочёл это «Воззвание», но теперь в приёмной епископа, с тёмным сводчатым потолком, за столом с сушёными фруктами, в жаркой комнате, пропитанной запахом розового масла, мне показалось, что я тоже в первый раз слышу этот вопль Сына Божия к Отцу, оставившему Церковь Свою.

И я не мог отделаться от мысли, что Николай Эдуардович судья, а мы с Евлампием преступники и что он читает нам обвинительный акт.

«Что за вздор, – говорил я себе, – это воззвание к епископам, это мы требуем от них и судим их». Но голос его становился громче и грознее, и я всё больше отодвигался от него и становился так странно близок к Евлампию. Мне чудилось, что комната начинает двигаться, вытягиваться и стол со свечой плывут в тёмную глубь комнаты, а мы с Евлампием жмёмся друг к другу и становимся всё дальше и дальше от Николая Эдуардовича.

«Ужели теперь, – читал он, – в минуту почти открытого дьявольского искушения, ни в ком из русских епископов не найдётся дерзновение древних святителей, и вновь над страдающей землёй пронесётся отзвук поцелуя Иуды Предателя, а вавилонская блудница вновь воссядет на престоле, до срока творить мерзости, переполняя чашу гнева Господня?»

«Неужели?» – как эхо отдавалось в моём мозгу. Но в этом вопросе не было для меня ни страдания, ни ужаса, которые звучали в голосе Николая Эдуардовича, а лишь знакомое мучительное холодное любопытство: неужели, мол, Церковь погибла, неужели остались в ней одни предатели…

А он читал:

«Духовенство пред Богом обязано принять определённое решительное участие в начавшемся движении и стараться направить его туда, куда велит им их пастырский долг.

Над всей Россией нависла грозовая туча, слышатся приближающиеся раскаты грома и наступает мучительное молчание. И вот, в это время пусть раздастся безбоязненный голос истинных служителей Христа. Пусть появится окружное послание епископов из святынь, чтимых народом.

Пусть раскатятся по всей земле святые призывы, и всё доброе в народе, почуя Христа, шевельнётся, стряхнёт с себя путы Зверя, освободится от давящей петли, и тогда народ, уже церковный народ, начнёт новое великое делание на спасение всего мира, которое будет указано Духом Святым»…

Чем дальше читал Николай Эдуардович, чем яснее становилось, сколько глубокого, религиозного чувства было вложено им в это «Воззвание», тем враждебнее и нетерпеливее становилось у меня к нему отношение. Я не делал попыток прогнать эти чувства. Может быть, извращённое, может быть, патологическое – уж это как хотите там называйте, – но что-то жуткое и завлекательное было в этом ощущении ненависти к необыкновенному сходству Николая Эдуардовича с Христом. Меня одурманивало то, что я чувствовал в себе власть с насмешкой, доходящей до презрения, смотреть на бледное лицо его, слушать его мольбы и обличения, словно этим ни во что ставился и тот загадочный Назорей, Который две тысячи лет назад будто бы воскрес из мёртвых.

«Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» – хотелось выкрикнуть мне слова евангельского бесноватого.

«Может быть, и во мне бес сидит», – усмехнулся я, чувствуя, что мне хотелось бы, чтобы Николай Эдуардович видел эту усмешку и понял бы, как я ненавижу его, этого Христосика с прозрачным лицом и глазами, полными слёз.

С каким бы испугом посмотрел он на меня, как бы задрожали его губы, какой бы весь он был пришибленный и жалкий…

«Ненавижу, ненавижу…» Мне хотелось тысячи раз в упоении повторять это слово: ненавижу за то, что он смеет знать какого-то Христа, не бояться смерти и может так любить людей и так страдать за судьбу Церкви…

О, как я понимал в эти минуты воинов, бичевавших Христа, плевавших на Него, ударявших Его по лицу с вопросом: «Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» Какое высочайшее наслаждение, утончённейшее, невыразимое, ударить самого Христа, называющегося «Сыном Божиим». Разве в этом нет вызова тем, кто осмеливается кричать, что не всё позволено? Всё позволено. Он лжёт, что мы воскреснем; мы все сгниём, нас всех в страшных ямах съедят черви, а коли так, то всё позволено: и искровянить это нежное лицо, и выколоть эти тихие очи.

И во мне всё подымалось и трепетало. Что-то тёмное и тяжёлое подступало к горлу. Я готов был изуродовать, издеваясь и глумясь, это чудное лицо, от которого, казалось, вот-вот разольётся таинственный свет и растает в жаркой комнате, пропитанной сладким запахом розового масла…

Воззвание заканчивалось почти молитвой:

«О Господи Христе, – читал Николай Эдуардович, – отыми робость из сердца служителей Твоих и дай нам смелость и дерзновение возлюбить Тебя делом и исповедать Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Он кончил. На один момент наступило тягостное молчание.

– Пламенные словеса, Иеремия! – проговорил наконец Евлампий, и в голосе его было что-то трусливое, насмешливое и злобное. – Я был бы очень рад, – прибавил он, – увидеть это где-нибудь напечатанным… только вряд ли удастся это… цензура у нас…

И, перебегая взглядом то на меня, то на Николая Эдуардовича, стал рассказывать о своих столкновениях с цензурой. В это время пришёл какой-то студент духовной академии, с лицом красным, угрястым и тупым (между прочим, угри ужасно противны на мёртвых лицах). Евлампий страшно ему обрадовался – на этот раз, думаю, искренно, – стал целовать его и потчевать финиками. Разговор об окружном послании готов был этим закончиться. Николай Эдуардович сидел совершенно растерянный.

Меня взорвало такое отношение Евлампия.

Я – другое дело. Я ничтожество, заеденный смертью, полуживой человек. Я выстрадал себе право так относиться к призывам Николая Эдуардовича. Всего себя я принёс в жертву за это право. А он? Весёлый, самодовольный, ничего не боящийся, живущий в своё удовольствие, как он, будучи епископом, может не страдать, подобно Николаю Эдуардовичу, не гореть жаждой подвига и мученичества за Христа? Как он смеет так улыбаться, есть, пить, спать, не зная ужаса ни перед смертью, ни перед адом?

Всё, что было тёмного, злобного и тяжёлого во мне против Николая Эдуардовича, обратилось против Евлампия, мне захотелось обличить его, заставить его страдать, показать ему, как на его месте должен был бы поступить действительный епископ действительной Церкви Христовой.

И я, чувствуя, что лечу в пропасть, но уже не в силах владеть собой, грубо перебил Евлампия:

– Владыка, если вы искренно сравниваете наше воззвание с пророчеством Иеремии, и это не фраза, то, значит, вы согласны с тем, что в нём говорится. А если вы согласны, то, как епископ Церкви Христовой, не можете отказаться написать окружное послание. Такой отказ равносилен отречению от Христа.

– Видите ли, друзья мои, – мягко проговорил Евлампий, но глаза его были злы и лицо холодно. – Видите ли. О всяком деле наперёд нужно подумать, к чему оно приведёт. Вы молоды, вам трудно понять это. Ну, положим, напишу я – меня, разумеется, не послушают, возьмут и засадят в монастырь, а на моё место назначат какую-нибудь, простите, дубину. – И он засмеялся. – Разве ж это хорошо будет? Вот сейчас ко мне вы приходите, другие – как к другу, отцу, говорим мы по душам. Совершаю я тем Господню работу? Воистину совершаю. А как в монастырь-то запрут, где там пользу принесёшь? Вот и недавно юноша ко мне один пришёл – такой прекрасный юноша. Деньги потерял. Я дал ему – помог. Другой прогнал бы. Разве это хорошо? Так бы вот все, как я, потихоньку делали, тогда, поверьте, – снова засмеялся он, – никаких бы посланий окружных не понадобилось. Плохо у нас в России, что говорить, только Божие домостроительство требует терпения и смирения. Воистину так… Я ценю вашу, как бы сказать, апостольскую ревность, но наипаче оценил бы ваше смирение. «Кто хочет между вами быть большим, да будет слугою». Будьте слугами всем, сказал Христос, и всё будет хорошо. Так-то, дети мои. А теперь – аминь и будем чай пить.

– Нет, владыка, разговор на этом кончиться не может, – резко сказал я, ещё больше раздражаясь от его виляний, – мы не гости, а вы не хозяин. Вы архипастырь, а мы христиане. Мы не хотим полуязыческих-полужитейских рассуждений, мы ставим вопрос прямо: веруете вы в Христа или нет? Если нет, нам не о чем с вами говорить, если да, вы обязаны написать окружное послание. Потому что всякий раз, когда вы открыто не протестуете против поругания Церкви, вы отрекаетесь от Христа. Вы говорите, что выйдет из вашего подвига? Вас засадят в монастырь. Вы не будете приносить пользы. Владыка, вспомните мучеников христианских. Разве они так рассуждали? Разве они отрекались от Христа, чтобы потом «приносить пользу»?

И теперь вопрос стоит перед вами ребром: или со Христом – тогда на муки, на подвиг, или против Христа – тогда жизнь в хоромах, почёт, уважение, но тогда уже не смейте заикаться о «работе Господней»!

Всё время, пока я говорил, Евлампий сидел не подымая глаз. Николай Эдуардович с вопросом и надеждой смотрел на него.

Когда я кончил, угрястый академик, краснея и взглядывая то на меня, то на Евлампия, сказал:

– Всё это так, но мне кажется, что вопросы эти далеко ещё не выяснены в богословской литературе…

Ему никто ничего не ответил.

Я был уверен, что Евлампий не выдержит своей роли, и ждал от него какой-нибудь грубой выходки.

Но Евлампий поднял своё лицо, ещё более побледневшее, но уже с новым, мягким, как бы пристыженным, выражением, и, обратившись почему-то не ко мне, а к Николаю Эдуардовичу, тихо спросил:

– Если все молчат, то, значит, все отрекаются, где же тогда Церковь, про которую сказано, что «врата адовы не одолеют её»?

В вопросе Евлампия мне почудилось то же холодное безжизненное любопытство, которое так хорошо было знакомо мне, и я готов был расхохотаться ему в лицо. Я боюсь смеха. В смехе есть что-то страшное. Человек – труп; но что может быть ужаснее смеющегося трупа?..

И при мысли о том, какой хохот наполнит внезапно эту душную, жаркую комнату, я весь задрожал холодною дрожью и, отдаваясь чему-то, что было сильнее меня, заговорил неестественно громко и с такою властью, которая мне совершенно не свойственна…

– Церкви нет… Церкви Христовой нет. Приближаются последние дни. По пророческому слову мерзость и запустение станут на святом месте. Церковь предастся во власть Антихриста… Антихрист победил земную Церковь!

Я почти кричал. Как вихрь что-то неслось во мне. И не ужас, но радость тяжёлая и тёмная душила меня от этих слов о торжестве Антихриста.

– И сейчас я чувствую, – продолжал я, холодея, – что меж нами… собравшимися во Имя Христово, не Христос, а Антихрист… Я чувствую его близость… Он пятый между нас… Он страх… Он входит во всех нас…

Но силы сразу оставили меня, и я замолчал.

Стало так тихо, так тихо, как в истлевшей могиле. Я ничего не видал перед собой, только глубокие, полные любви и тоски глаза Николая Эдуардовича стояли передо мной, как два глаза Распятого…

– Видно, надо говорить всю правду, – тяжело начал Евлампий, – ведь Бог-то видит; не по незнанию, а по слабости молчим… Подлинно, подлинно от Христа отрекаемся… Сил нет… Дерзновения нет… О, как тяжело-то иной раз бывает, если б вы знали.

Он, сгорбившись и держась рукой за голову, наклонился над столом.

– Владыка, – тихо, но страстно, мучительно проговорил Николай Эдуардович, – Христос поможет вам, Христос даст силы вам. Мы будем молиться… Христос не оставит Церковь свою… О, если в вас есть хоть капля любви, вы пойдёте на этот святой подвиг… Мы умоляем вас, мы все будем с вами. Сделайте это. Верьте, тысячи сердец отзовутся на ваш святой призыв, и силы ваши умножатся. Только начать… Дерзайте, владыко. Правда сильнее силы… Антихриста победит Христос…

«Всё это он мне говорит, – как в бреду неслось в моём мозгу, – мне или тому, что во мне… И почему так давят его слова?.. Почему так страшно, так темно, так душно?.. Он говорит о Христе, но это неправда… Почему же слова его так связывают меня?.. Ужели Он победит?!..»

Евлампий ещё ниже нагнулся над столом и почти шёпотом говорил:

– Дайте подумать… дайте подумать недельку. Я не отказываюсь… Может быть… Сил только нет; робость какая-то, словно связан чем… Господи, прости согрешения наши.

– Это путы зверя – Антихриста, – едва выговорил я. Моё горло давила судорога. Как в тумане, всё двигалось и расширялось передо мной.