По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

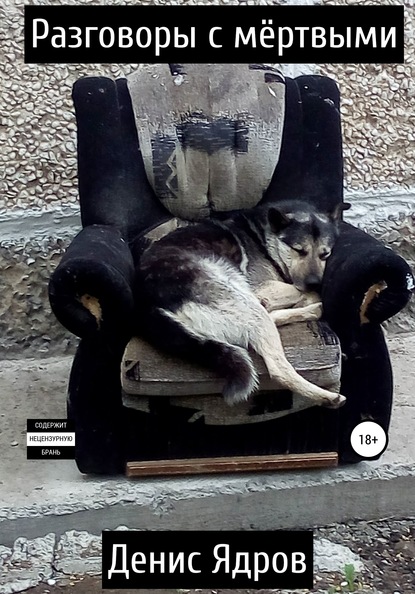

Разговоры с мёртвыми

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Взъерошенные волосы растекаются по подушке. Бледный шрам сильно выделяется, прорезая глаз, нос и губу.

Я сижу на табуретке возле кровати, сложив ладони на бёдрах, словно прилежный ученик. В палате, кроме нас, никого нет. Я пришёл один, медсестра испарилась, а соседние койки пустуют.

Белая краска облепила стены, потолок, медперсонал, больных, простыни и одеяла, подоконники и оконные рамы.

И кто сказал: чёрный цвет мрачный? Ничего мрачнее белого я не видел. У смерти белый зимний цвет. Природа умирает в светлом одеянии.

Набегавшись и наигравшись в хоккей, я падал в сугроб и смотрел на бледные звёзды.

Максим говорил:

– Вон там Большая Медведица, а вон там – Малая.

Он разбирался в звёздах, и я ему верил.

Мокрой варежкой с налипшими на ней круглыми комочками льда я брал снег и ел. Он растворялся во рту, не хуже мороженого, и холодил горло. Так не хотелось идти в школу, а снег – верный способ заработать ангину или грипп. А это две недели домашних каникул.

Болел я обычно неделю, а вторую неделю симулировал, чтобы подольше не ходить в школу.

Она была таким местом, где, вроде бы, интересно – полно твоих одногодок, – и не очень – занудные уроки по физике, химии и прочим точным наукам.

До выпускного класса школа была подобна каторге. А в одиннадцатом, как чёрт из табакерки, появилась ностальгия.

Я ходил по школе и, стараясь, чтобы не заметили мои сверстники, гладил парты. Запоминал каждую мелочь: стены, покрашенные в светло-жёлтую краску в коридоре на третьем и втором этажах, голубую краску на первом, батареи, закрытые деревянными заслонками с дырками на поверхности, старые школьные парты; лица, голоса и мимику учителей, которых я раньше не то что не любил – они были безразличны; запахи столовой и другие особые школьные запахи, которым не могу подобрать названия; атмосферу беготни и шума на перемене.

Мне было грустно расставаться с прошлым, и я цеплялся за него из последних сил: взглядом, руками, словами. А оно скользило меж пальцев, и я не решался его удержать. Потому что нельзя. Потому что так надо.

– Пришёл, – говорит Архип.

У него хриплый голос, как у пропитого алкаша.

– Хорошо, что пришёл. И что один – хорошо.

Архип вздыхает.

– Ты, наверное, из нас единственный без грехов.

В белке левого глаза у Архипа плавает алая бесформенная рыбка.

– Хотя у всех свои грехи. Грешны мы, Саня, все грешны.

Архип почему-то называет меня по имени.

– А в грехе какая жизнь, скажи мне?

Он сглатывает слюну.

– Саня, будь другом: окно открой. Покурю.

Я встаю с табуретки, взбираюсь на широкий подоконник и открываю форточку.

– Спасибо, – благодарит Архип. – А теперь достань сигареты. Они в тумбочке.

Спускаюсь с подоконника, подхожу к тумбочке у кровати. Открываю её. На верхней полке лежат зубная паста, щётка, мыло, фрукты и две книги. Из нижней торчит комок тряпок.

– На нижней, – говорит Архип. – За одеждой.

Выгребаю с полки трико, футболку, три пары носков, двое трусов и майку. В ней завёрнута пачка сигарет «Maxim». Здесь же зажигалка.

Протягиваю пачку с зажигалкой Архипу.

Вялой рукой Архип берёт их. Открывает пачку.

– Десять, – говорит он. – Десять сигарет осталось. А знаешь, что значит?

Больной вставляет сигарету в губы.

– А я знаю.

Белая палочка шевелится в губах Архипа.

– Как сказать? Да присаживайся.

Сажусь на табуретку.

– Неудобно даже. Знаешь такое – любовь? Без неё никак. Знаешь, как меня бабы любили? Это Жека только понтуется перед нами. Может, каких-нибудь шмар дерёт, но разговоров многовато. Кто болтает, тот не дерёт. А я такой ловелас был – закачаешься. И девочка была, которую так любил, что души в ней не чаял. Хорошая девочка, правильная, не эта какая-нибудь. Девственница даже, наверное. Я подойти к ней боялся. Сам удивлялся – как так.

Архип чиркает зажигалкой. Пламя вырывается из стального ободка, облизывает кончик сигареты, та испускает дух, и он витой полосой поднимается вверх.

– Сигарета, – говорит Архип. – Ещё один день. Или меньше. Или больше.

Калека закрывает глаза. Сигарета тлеет в его руке.

– Нельзя без любви. Никому: ни тебе, ни мне, ни кошке, ни собаке. А знаешь, что такое любовь?

На губах Архипа играет мечтательная улыбка.

– И говорить пошло о ней неохота. И не надо.

Калека затягивается.

– А всё просто. Есть дар. Не знаю, от Бога или от чёрта.

При слове «чёрт» я вздрагиваю. Архип не замечает этого, он закрыл глаза и не видит меня.

– Дар называется секс. Без пошлости. Как думаешь: что привлекает женщин в тебе или во мне? Или нас в женщинах? Да он. Животный, блин, инстинкт. Фиг тебе, а не инстинкт.

Архип, не разлепляя век, вздымает руки к потолку. Пепел валится на простыню.