По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

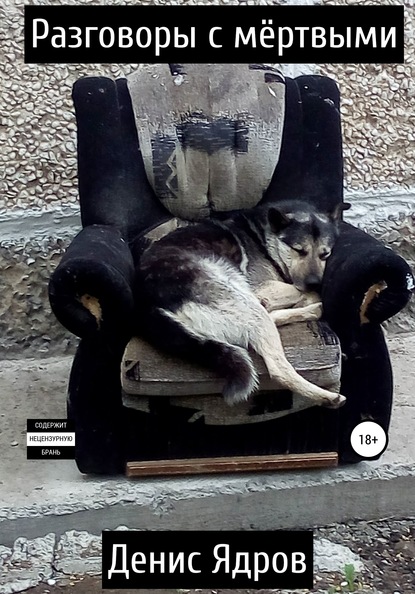

Разговоры с мёртвыми

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Удовольствие, которое получаешь вместе, и только так его и можно получить. Даришь друг другу любовь. Вот что. Не похоть. Я знаю многих гандонов, которые трахаются только и нифига, кроме похоти своей вонючей, не знают. А я про любовь говорю. Когда так вот…

Архип жестикулирует руками. Сигарета выскальзывает из его пальцев и падает на кровать. Архип нащупывает её на простыне, вставляет сигарету в губы, затягивается.

– А сигарета десятая. Понял? И всё. Девять штук осталось.

Усмехается. В усмешке слышно хныканье.

– Всего девять.

По разноцветной щеке стекает одинокая слеза.

– Я даже не знаю, как сказать. Вот не было бы секса, не было бы и любви. Нечему было бы мужчине к женщине тянуть. А я… я… Мне отбили, понял? Я думал: пройдёт. А фиг. Импотент. Когда понял, решил: так, а что делать? Как дальше? Как без любви, а?

За первой слезой устремляется вторая.

– А никак. Нельзя без неё. И я дал слово: выкурю ровно тысячу сигарет – и покончу с собой.

Голос Архипа дребезжит.

– Сначала курил как раньше пачку в день. И выкурил сто сорок сигарет за неделю. Потом по полпачки, по две, по одной сигарете. По одной и не каждый день. Раз в неделю. Сигарета – день, год, месяц. Вот тлеет она, – Архип потрясает окурком, – и я исчезаю. Мы как сигареты. Тлеем, пускаем дым. Нами даже не накуриться. Тьфу – и нет. Я вот чего понять не могу: я же знаю, что всего девять сигарет – и каюк. И всё равно курю. И буду курить до последнего. Я, знаешь, что думаю? Для чего тебе рассказываю? Я ведь не хочу, чтобы меня остановили. Я хочу сдержать обещанное. Иначе зачем? А вот ты меня останавливать не будешь. И не знаю, хорошо это или плохо. Есть в тебе такое что-то … Как будто не отсюда ты. Молчишь, у себя на уме всё. Как будто знаешь то, чего я не знаю.

Архип закусывает нижнюю губу.

– А теперь иди.

Я сижу.

– Ну уйди, – повышает тон калека. – Уйди, кому я сказал! – кричит он в потолок.

Я встаю и выхожу из палаты. За спиной слышу всхлипы.

В старину смерть пытались обмануть. Придумывали двойные имена новорождённым, и зачастую мать до конца жизни не знала настоящее имя своего ребёнка. И не хотела знать.

Говорили, что родился не ребёнок, а волчонок или дьяволёнок.

Повивальная бабка или мать выносила дитя на перекрёсток дорог, где по поверьям водились злые духи. На перекрёстках также закапывали самоубийц, найденные трупы и погибших насильственной смертью.

Там ребёнка оставляли и поджидали в стороне, чтобы какой-нибудь прохожий подобрал его. Нашедший становился кумом или объявлял себя родителем, продающим ребёнка, а мать его покупала.

Всё это время в течение семи дней возле роженицы лежал запелёнатый валёк для белья.

При смерти одного из близнецов второго тоже символически хоронили. Закапывали в землю рядом с покойным, оставляя ему возможность дышать, присыпали землёй. В Болгарии, вместо человека, в могилу опускали камень соответствующего веса и размера. После похорон один из хоронивших подходил к оставшемуся близнецу и говорил: «Нет у тебя больше другого брата. Теперь я твой брат».

Никого ты не обманешь – бесполезно.

Придёт и заберёт тебя. И не спросит, как тебя зовут. И почему так молод. И почему ничего не успел сделать. И что должен был успеть. И почему должен. И кто ты есть. И кем себя чувствуешь. И любят ли тебя. И любишь ли ты. И почему ты должен любить. И почему так хочется, чтобы тебя любили. И что такое любовь. И кто её придумал. Ничего она не спросит. Это ты спросишь. Спросишь – и что? Найдёшь ответы? Не оправдания – ответы. Настоящие, единственные, не предположения, не «я так думаю», а абсолютную истину. И не ту истину, которую придумали мудрые греки в белых тогах, а такую, которая самая-самая истина.

Мне было всё понятно до возраста подростка. Было понятно, пока я не стал думать, а в чём, собственно, дело? Пока не стал отдаляться от других. Пока одежда не имела другой ценности, чем «тепло-удобно», пока не пытался быть хорошим для остальных. Я им был, но не для других и не для себя. Просто был, и всё тут.

В той жизни, когда сочинял трогательные глупые письма и подкидывал их в почтовый ящик Кате. Когда собирал вкладыши от жевательной резинки. Смотрел на звёзды и восхищался знаниями Максима об астрономии. Когда был белобрысым мальчиком, который щурится на всех солнечных фотографиях. Мальчиком, который восхищается летом, а не тоскует о его уходе. Мальчиком с шариками в руке в толпе людей на первомайской демонстрации.

Я семенил рядом с папой, и он держал меня за руку. Мы весело обходили весь город, прямо по дорогам, на которых больше не было машин. Много людей, гигантская цепочка движется по улицам.

Демонстрация заканчивалась на площади перед Домом культуры. А там – ярмарка. Там сладости и шашлыки.

Я ел шашлык с шампура, жирный и очень вкусный, и щурился от солнца. Так меня сфотографировали.

На мне вязаная будёновка – шапочка с длинными ушами и остриём на конце, – через плечо к поясу уходит лямочка от пластмассовой шпаги, на будёновке в центре лба приколот значок в виде красной звезды.

Рядом со мной папа. Это большой человек в длинном пальто и кроличьей шапке. Он придерживает рукой меня за плечо, и, говорят, мы с ним сильно похожи. Папа любит спрашивать друзей и знакомых:

– На кого похож?

– На тебя, конечно.

Или:

– На папу. На кого же ещё?

Папа довольно улыбается, и я вижу, какой он добрый.

И если в любви мамы ко мне иногда я сомневался, особенно, когда она била меня скакалкой за прогуливание уроков в школе, и я закрылся в туалете, чтобы она не забила меня насмерть, как мне тогда казалось, то в любви отца я не сомневался никогда.

Пашка рассказывал мне, как его друг, Толик Важев, нашёл однажды за домом колоду карт с голыми тётками.

Толик дал её Пашке на хранение, чтобы родители Толика не нашли карты у него дома, а сам предложил купить голых тёток старшеклассникам.

– До вечера только, – пообещал Толик.

Вечером к нам домой заявились старшеклассники.

– Паша дома? – поинтересовались они.

– Зачем он вам нужен? – спросила настороженная мама.

– А у него карты с голыми тётками, мы хотим их купить, – признались старшеклассники. Прямо так и сказали.

Ничего им не продали.

А Пашку мама избила скакалкой. Брат не выдал, откуда у него взялись эти карты.

– Один раз скакалка извернулась в воздухе, – рассказывал Пашка, – и попала мне по яйцам. Можешь представить, какая боль? Толик говорил, что к нему так же припёрлись старшаки. Родители Толика заметили, что он собирается куда-то с пацанами. Остановили его, загнали домой. Но Толик успел на меня стрелы перевести. Его тоже избили. Но мне-то какое дело?

После возвращения брата с армии Толик заходил к нам. Пашка попросил меня соврать, что его нет дома.

– Я не знаю, о чём с ним говорить. А помнишь? А тогда? Не хочу.

Я был глупым ребёнком и считал, что всё, что говорили мне и при мне, никакого секрета не представляет. С меня же не брали клятву, чтобы я никому ничего не рассказывал.