По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

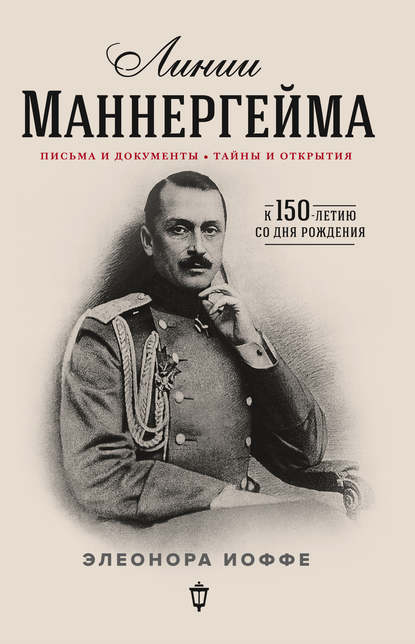

Линии Маннергейма. Письма и документы, тайны и открытия

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В канун обмена бурных мнений

На встречном поле роковом

Следов и тени нет волнений

На командире полковом.

Он очень мало озабочен

Преклонным возрастом полка,

Хотя устав не приурочен

К почтенным летам старика.

Но в тайном кодексе барона

Устав всегда был сокращен, —

Исключена в нем оборона

И ход назад в нем воспрещен.

С тобой, мой в прошлом подчиненный,

Я дни не первые знаком, —

Пылал, огнем весь начиненный

Ты пред Владимирским полком.

Того огня священный пламень

Ты к месту новому простер

И уложил на новый камень

Свой чудодейственный костер.

Ты накалил им ураганы

В мечтах тебе подвластных сил, —

Им замерещились курганы

Их исторических могил.

К ним путь без карты и без плана

Осве?тит, став пред авангард,

Рукой державного улана

Тебе доверенный штандарт.

Князь Г. Туманов 1912 год[123 - НАФ. Коллекция Маннергейма. К. 81.].

Маннергейм хранил в своем архиве и другие стихотворения Туманова, к нему лично не относившиеся, но, несомненно, интересовавшие его.

Время службы в Варшаве – до начала первой Мировой войны – было, наверное, самым счастливым и безмятежным в жизни Густава Маннергейма. Он командовал образцовым полком – стало быть, занимался любимым делом. Он быстро продвигался по служебной лестнице. Лейб-гвардейский уланский полк нес охрану в Спале – охотничьих угодьях русской императорской семьи в Польше. По долгу службы командиру полка доводилось общаться с Николаем II и его домочадцами (и он запомнил простоту и приветливость государя в обращении с подданными и неприхотливость быта царской семьи в маленьком охотничьем замке в Спале). Царь, в свою очередь, заметил и отметил Маннергейма, назначив его осенью 1912 года генералом свиты, что было большой честью. Свитский генерал носил погоны с инициалами его величества, имел право обращаться к царю, минуя обычные формальности, но при этом не обязан был присутствовать при дворе или нести дополнительную служебную нагрузку.

Маннергейм так хорошо чувствовал себя в Польше, что отверг лестное предложение перевестись в столицу: «Среди гвардейских улан я провел три года, и мне это было так по душе, что я отказался от предложения командовать 2-й кирасирской бригадой в Царском Селе, предпочитая ждать, пока не освободится место командира расположенной в Варшаве отдельной гвардейской кавалерийской бригады»[124 - Mannerheim G. Muistelmat. I. S. 152.].

И Густав Маннергейм дождался-таки этого назначения: в январе 1914 года. В бригаду входил его собственный полк, лейб-гвардейский Гродненский гусарский полк и гвардейская кавалерийская артиллерийская батарея. Возможно, что в Варшаве его удерживали не только служебные, но и личные интересы. В кругу польских аристократов его принимали как своего: «Мое увлечение лошадьми, спортом и охотой открыло для меня многие двери, и я попал не только в семейный круг высокопоставленных русских военных и чиновников, но и в известный своим блеском и гордой недоступностью польский высший свет. Сразу же по прибытии в Варшаву я стал членом охотничьего клуба, это был польский „Жокей-клуб“, равный лучшим клубам Лондона, Парижа и Петербурга. Невзирая на мое положение, поляки приняли меня без предубеждения. Как финляндец и убежденный противник русификации моей родины, я полагал, что понимаю чувства и точку зрения поляков в вопросах, которые можно было назвать жгучими. И все-таки я никогда не говорил с ними о политике. Они тоже никогда не нарушали этого негласного правила, некоего неписаного обета вольных каменщиков»[125 - Ibid. S. 154–155.].

Насчет своего убежденного противостояния русификации Маннергейм, мягко говоря, преувеличивает: он никак не проявлял тогда своих взглядов, – разве что в письмах к родным. Впрочем, на то и мемуары – прошлое трактуется в несколько ином свете. Судьба Польши не могла не вызывать в нем сочувствия, он сравнивал ситуацию своей законопослушной родины и этой всегда готовой к бунту страны: сопротивление поляков не раз жестоко подавлялось имперской Россией – как, например, восстание 1863 года при «добром» императоре Александре II, столь благосклонном к Финляндии и так любимом финнами. Положение Финляндии до тех пор было гораздо менее зависимым, но теперь чувствовалось, что это ненадолго: оправившись после потрясения, вызванного революцией, российское правительство вновь начало последовательное наступление на автономные права Финляндии. Хотя должность министра-статс-секретаря с 1906 года занимал уроженец Финляндии Август Лангоф[126 - Лангоф Август (1856–1927) – пехотный генерал, в 1897 г. – командующий финляндским гвардейским батальоном, в 1899 г. – командир Семеновского полка, в 1904 г. – командующий бригадой, с 1906 г. – министр-статс-секретарь. Пытался охранять права Финляндии; поняв бесполезность своих попыток, вышел в отставку в 1913 г.], как и полагалось по финским законам, роль его с 1907 года стала почти бутафорской. Ранее министр-статс-секретарь являлся посредником между Финляндией и метрополией: обо всех делах, касавшихся Великого княжества Финляндского, он докладывал прямо государю; теперь же все финляндские дела предварительно рассматриваются российским правительством. Все новые постановления, касавшиеся Финляндии, прежде чем вступить в силу, подавались ранее на утверждение финляндскому сенату, но в 1910 году Дума приняла, а император утвердил закон «О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения». Отныне почти все дела, касающиеся Финляндии, подлежали рассмотрению в российских законодательных органах, и финляндский сенат фактически лишился возможности влиять на судьбу своей страны. Еще через два года подданные России получают в Финляндии права, равные с коренным населением: это касается официальных должностей, торговли и многого другого. Это нарушало все законы страны – в Великом княжестве Финляндском по Форме правления 1772 года, бывшей в силе до тех пор, в сенат могли назначаться только уроженцы Финляндии. Финляндцы чувствовали себя ущемленными, недовольство росло; возникали организации, готовившиеся к вооруженному сопротивлению.

Барон Маннергейм, хотя и следит за событиями на родине, все же искренне предан императору и к тому же не склонен приносить свою карьеру в жертву патриотическим идеям. Он живет интересами армии, жизнью свитского генерала и светского льва. Он вхож в дома самых родовитых польских аристократов: Тышкевичей, Потоцких, Любомирских. С князем Здиславом Любомирским они знакомы еще по Петербургу. С его женой Марией, урожденной Браницкой[127 - Любомирская Мария (1873–1934) – из семьи магнатов Браниц-ких, печально известных на родине соглашательством с Россией во время правления Екатерины II. Муж Марии Браницкой князь Здислав Любомир-ский – также потомок одного из самых знатных аристократических родов. Впоследствии стал членом регентского совета, что соответствовало посту премьер-министра.], барона Маннергейма связывают отношения явно более теплые, чем простая дружба. Переписка с княгиней Любомирской, начавшаяся во время Первой мировой войны, свидетельствует о близости, по крайней мере, духовной. Дружба продолжалась и после того, как судьба разлучила их. В письмах можно найти лишь отзвуки романа, на который намекают почти все биографы маршала. Разумеется, в то время и при тех обстоятельствах барон Маннергейм и его высокородная корреспондентка не могли писать о своих чувствах откровеннее. Маннергейм находился на переднем крае фронта, почта работала с перебоями, да и вряд ли эти двое хотели доверить военной цензуре свои сокровенные мысли. Поэтому послания, которыми они начали обмениваться с первых же дней войны, шли с оказией и не всегда доходили. Возможно, что какие-то, самые интимные из них, были уничтожены. Несомненно одно: Маннергейм дорожил этими отношениями, до конца жизни помнил Марию Любомирскую и хранил ее письма.

Итак – началась мировая война. Еще за пару месяцев до того Маннергейм серьезно раздумывал, не оставить ли ему военную службу – настолько донимал его усилившийся ревматизм. Несколько летних недель он пробыл в Висбадене, получая лечебные процедуры и воочию наблюдая, как курортной публикой овладевает военный психоз. 22 июля возвратился в Варшаву. Было уже не до ревматизма: 29 июля объявили мобилизацию.

Из дневника М. Любомирской

31 июля 1914 г., пятница. Варшава. …Маннергейм пришел со мной проститься, он готов к походу – довольный, отважный; доволен, что может обнажить свою саблю, и одновременно очень растроган. Он просил меня дать ему напутствие на дорогу. Я сказала, чтобы он уважал старые деревья – незаменимые, которые украшают землю своим обаянием и серьезностью.

На встречном поле роковом

Следов и тени нет волнений

На командире полковом.

Он очень мало озабочен

Преклонным возрастом полка,

Хотя устав не приурочен

К почтенным летам старика.

Но в тайном кодексе барона

Устав всегда был сокращен, —

Исключена в нем оборона

И ход назад в нем воспрещен.

С тобой, мой в прошлом подчиненный,

Я дни не первые знаком, —

Пылал, огнем весь начиненный

Ты пред Владимирским полком.

Того огня священный пламень

Ты к месту новому простер

И уложил на новый камень

Свой чудодейственный костер.

Ты накалил им ураганы

В мечтах тебе подвластных сил, —

Им замерещились курганы

Их исторических могил.

К ним путь без карты и без плана

Осве?тит, став пред авангард,

Рукой державного улана

Тебе доверенный штандарт.

Князь Г. Туманов 1912 год[123 - НАФ. Коллекция Маннергейма. К. 81.].

Маннергейм хранил в своем архиве и другие стихотворения Туманова, к нему лично не относившиеся, но, несомненно, интересовавшие его.

Время службы в Варшаве – до начала первой Мировой войны – было, наверное, самым счастливым и безмятежным в жизни Густава Маннергейма. Он командовал образцовым полком – стало быть, занимался любимым делом. Он быстро продвигался по служебной лестнице. Лейб-гвардейский уланский полк нес охрану в Спале – охотничьих угодьях русской императорской семьи в Польше. По долгу службы командиру полка доводилось общаться с Николаем II и его домочадцами (и он запомнил простоту и приветливость государя в обращении с подданными и неприхотливость быта царской семьи в маленьком охотничьем замке в Спале). Царь, в свою очередь, заметил и отметил Маннергейма, назначив его осенью 1912 года генералом свиты, что было большой честью. Свитский генерал носил погоны с инициалами его величества, имел право обращаться к царю, минуя обычные формальности, но при этом не обязан был присутствовать при дворе или нести дополнительную служебную нагрузку.

Маннергейм так хорошо чувствовал себя в Польше, что отверг лестное предложение перевестись в столицу: «Среди гвардейских улан я провел три года, и мне это было так по душе, что я отказался от предложения командовать 2-й кирасирской бригадой в Царском Селе, предпочитая ждать, пока не освободится место командира расположенной в Варшаве отдельной гвардейской кавалерийской бригады»[124 - Mannerheim G. Muistelmat. I. S. 152.].

И Густав Маннергейм дождался-таки этого назначения: в январе 1914 года. В бригаду входил его собственный полк, лейб-гвардейский Гродненский гусарский полк и гвардейская кавалерийская артиллерийская батарея. Возможно, что в Варшаве его удерживали не только служебные, но и личные интересы. В кругу польских аристократов его принимали как своего: «Мое увлечение лошадьми, спортом и охотой открыло для меня многие двери, и я попал не только в семейный круг высокопоставленных русских военных и чиновников, но и в известный своим блеском и гордой недоступностью польский высший свет. Сразу же по прибытии в Варшаву я стал членом охотничьего клуба, это был польский „Жокей-клуб“, равный лучшим клубам Лондона, Парижа и Петербурга. Невзирая на мое положение, поляки приняли меня без предубеждения. Как финляндец и убежденный противник русификации моей родины, я полагал, что понимаю чувства и точку зрения поляков в вопросах, которые можно было назвать жгучими. И все-таки я никогда не говорил с ними о политике. Они тоже никогда не нарушали этого негласного правила, некоего неписаного обета вольных каменщиков»[125 - Ibid. S. 154–155.].

Насчет своего убежденного противостояния русификации Маннергейм, мягко говоря, преувеличивает: он никак не проявлял тогда своих взглядов, – разве что в письмах к родным. Впрочем, на то и мемуары – прошлое трактуется в несколько ином свете. Судьба Польши не могла не вызывать в нем сочувствия, он сравнивал ситуацию своей законопослушной родины и этой всегда готовой к бунту страны: сопротивление поляков не раз жестоко подавлялось имперской Россией – как, например, восстание 1863 года при «добром» императоре Александре II, столь благосклонном к Финляндии и так любимом финнами. Положение Финляндии до тех пор было гораздо менее зависимым, но теперь чувствовалось, что это ненадолго: оправившись после потрясения, вызванного революцией, российское правительство вновь начало последовательное наступление на автономные права Финляндии. Хотя должность министра-статс-секретаря с 1906 года занимал уроженец Финляндии Август Лангоф[126 - Лангоф Август (1856–1927) – пехотный генерал, в 1897 г. – командующий финляндским гвардейским батальоном, в 1899 г. – командир Семеновского полка, в 1904 г. – командующий бригадой, с 1906 г. – министр-статс-секретарь. Пытался охранять права Финляндии; поняв бесполезность своих попыток, вышел в отставку в 1913 г.], как и полагалось по финским законам, роль его с 1907 года стала почти бутафорской. Ранее министр-статс-секретарь являлся посредником между Финляндией и метрополией: обо всех делах, касавшихся Великого княжества Финляндского, он докладывал прямо государю; теперь же все финляндские дела предварительно рассматриваются российским правительством. Все новые постановления, касавшиеся Финляндии, прежде чем вступить в силу, подавались ранее на утверждение финляндскому сенату, но в 1910 году Дума приняла, а император утвердил закон «О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения». Отныне почти все дела, касающиеся Финляндии, подлежали рассмотрению в российских законодательных органах, и финляндский сенат фактически лишился возможности влиять на судьбу своей страны. Еще через два года подданные России получают в Финляндии права, равные с коренным населением: это касается официальных должностей, торговли и многого другого. Это нарушало все законы страны – в Великом княжестве Финляндском по Форме правления 1772 года, бывшей в силе до тех пор, в сенат могли назначаться только уроженцы Финляндии. Финляндцы чувствовали себя ущемленными, недовольство росло; возникали организации, готовившиеся к вооруженному сопротивлению.

Барон Маннергейм, хотя и следит за событиями на родине, все же искренне предан императору и к тому же не склонен приносить свою карьеру в жертву патриотическим идеям. Он живет интересами армии, жизнью свитского генерала и светского льва. Он вхож в дома самых родовитых польских аристократов: Тышкевичей, Потоцких, Любомирских. С князем Здиславом Любомирским они знакомы еще по Петербургу. С его женой Марией, урожденной Браницкой[127 - Любомирская Мария (1873–1934) – из семьи магнатов Браниц-ких, печально известных на родине соглашательством с Россией во время правления Екатерины II. Муж Марии Браницкой князь Здислав Любомир-ский – также потомок одного из самых знатных аристократических родов. Впоследствии стал членом регентского совета, что соответствовало посту премьер-министра.], барона Маннергейма связывают отношения явно более теплые, чем простая дружба. Переписка с княгиней Любомирской, начавшаяся во время Первой мировой войны, свидетельствует о близости, по крайней мере, духовной. Дружба продолжалась и после того, как судьба разлучила их. В письмах можно найти лишь отзвуки романа, на который намекают почти все биографы маршала. Разумеется, в то время и при тех обстоятельствах барон Маннергейм и его высокородная корреспондентка не могли писать о своих чувствах откровеннее. Маннергейм находился на переднем крае фронта, почта работала с перебоями, да и вряд ли эти двое хотели доверить военной цензуре свои сокровенные мысли. Поэтому послания, которыми они начали обмениваться с первых же дней войны, шли с оказией и не всегда доходили. Возможно, что какие-то, самые интимные из них, были уничтожены. Несомненно одно: Маннергейм дорожил этими отношениями, до конца жизни помнил Марию Любомирскую и хранил ее письма.

Итак – началась мировая война. Еще за пару месяцев до того Маннергейм серьезно раздумывал, не оставить ли ему военную службу – настолько донимал его усилившийся ревматизм. Несколько летних недель он пробыл в Висбадене, получая лечебные процедуры и воочию наблюдая, как курортной публикой овладевает военный психоз. 22 июля возвратился в Варшаву. Было уже не до ревматизма: 29 июля объявили мобилизацию.

Из дневника М. Любомирской

31 июля 1914 г., пятница. Варшава. …Маннергейм пришел со мной проститься, он готов к походу – довольный, отважный; доволен, что может обнажить свою саблю, и одновременно очень растроган. Он просил меня дать ему напутствие на дорогу. Я сказала, чтобы он уважал старые деревья – незаменимые, которые украшают землю своим обаянием и серьезностью.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: