По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

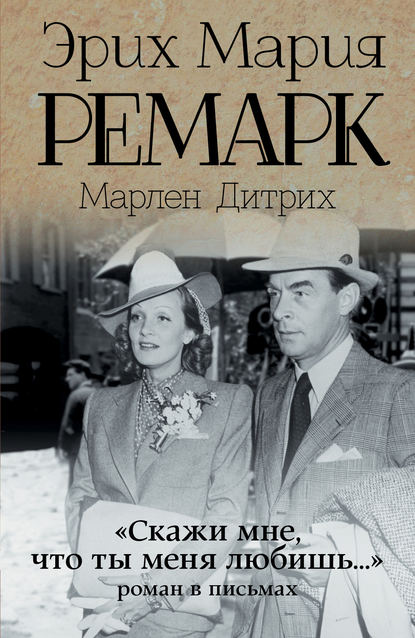

«Скажи мне, что ты меня любишь…»: роман в письмах

Автор

Жанр

Год написания книги

2017

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Как долго я вообще не слышал слова «шнупсилайн»[17 - Schnupsilein – неологизм, скорее всего что-то вроде «маленький сопливец». – Примеч. пер.]? Как слово само по себе, оно противное, – но от тебя? Называй меня хоть Августом[18 - «Назови меня хоть Августом» – немецкая поговорка. Аналогично в русском языке: «Ты меня хоть горшком назови…» – Примеч. пер.], – лишь бы тон был подходящим.

Любимая, милая обезьяна, хлеб души и мечта – я ненавижу это мое жилище, я ненавижу людей и все вокруг вообще – без тебя нет настоящей жизни! Это существование в тени, проклятая суета: увидеть и забыть, пройти насквозь и ничего не узнать, как фильм на экране без резкости, как отключенное зрение, отключенный мозг и отключенная фантазия.

В газетах что-то писали о «Парамаунте», мол, они не хотят продлить договор, и о тебе. Если это так, ты, наверное, могла бы вернуться в феврале.

Тогда было бы правильнее дождаться тебя здесь, а если ты останешься там, то я, как бы там ни сложилось с налогами, попытаюсь 29 января снарядить гондолу в путь…

Просто страшно, как долго тянется время, сердце сердца моего, – я здорово засох без тебя, и ничто меня не радует! Давай опять посмеемся вместе! Все вокруг стало каким-то мучительно скучным! Приди к моему плечу, и давай будем спать друг с другом!

Здесь так много снега, и холодно, и как чудесно было бы нам с тобой походить на лыжах или покататься на санях. А по ночам мы слышали бы, как за окнами потрескивает мороз, и видели бы мерцающие звезды, и лежали бы рядом, ни о чем не думая, – все было бы унесено потоком чувств и рекой в девственном лесу, где есть орхидеи и леопарды…

* * *

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК из Сент-Морща

(после 13.01.1938)

МАРЛЕН ДИТРИХ в Беверли-Хиллз,

отель «Беверли Уилшир»

[Штамп на бумаге: «Отель "Палас"»]

MDC 373–374,385-386

Милая, любимая, твои письма пришли. Я счастлив и несчастлив. Потому что ты за это время меня наверняка забыла или разлюбила и не хочешь меня больше – и письма, наверное, всего лишь очаровательное вечернее зарево во все небо, когда солнце уже закатилось.

У нас обоих такие чуткие нервы, что трудно долго быть врозь. Неловкое слово, которое при обычных обстоятельствах отлетело бы, не оставив следа, может тут обрести большую силу – некая иллюзия способна водвориться в душе, некая тень, обычно летучая и видимая на просвет, способна обрести важность и вес и словно свинцовой росой утяжелить листья цветов и крылышки бабочек, – давай не придавать таким словам значения! Единственное, что имеет все права, – это чувство. Если с него опадут листья, если сломается стебель или оно увянет, не помогут никакие жалобы, и никакие споры, и никакая благонамеренно-жестокая и смягчающая ложь. В таких случаях только твердости место и больше ничему…

А тысячи мелких будничных возможностей ошибаться – слово, сорвавшееся с губ, которых не видишь, мысль, пронзившая лоб, которого нет перед тобой, – давай не придавать им особого внимания и смысла…

Тяжело не дать затрещину субъекту вроде Яноша Плеша, когда он утверждает, будто ты читала ему мои письма к тебе, – еще и потому, что впоследствии трудно будет писать их, думая, что чья-то козлиная башка подглядывает из-за плеча с чувственной ухмылкой, омерзительно-приторным пониманием и пытается слизнем втереться в доверие. Отрывки из фраз, в свое время прочувствованных и брошенных любимому человеку, неприятно слышать разжеванными до богохульства.

Это трудно и совсем не трудно понять; и даже если в этом есть доля истины – чего не сделаешь иной раз в моменты одиночества, а иногда и от переизбытка чувств, чего не случается иногда в грозу и при посверках зарниц, до нижней кромки которых гнусным праздношатающимся даже не дотянуться, – я стряхиваю это с себя, потому что имелось в виду совсем иное и, если кто об этом хоть немного знает, было вызвано совсем другим…

Золотое вечернее облако, дельфин у горизонта, ты, переливающаяся пряжа, ты, не способная никогда простить, если что-то уже случилось и задело чувства… Молчаливая, цветок, распускающийся в ночи, дышащая, Диана из лесов, если ты больше не любишь меня, скажи это, я не из тех, кто начнет стенать, это уж точно, – хотя бы уже потому, что ты во мне останешься вопреки всему, – ведь то, что родилось при тебе в моей крови, течет и возвращается, как и все живое, – и было уже столько бурь и счастья из-за того, что оно лишь пробудилось… а если ничего этого нет, то брось мне через океан слова, их совсем немного, и в них – большее, чем весь мир: в них суть мира, тишина бури, дыхание Бога – и цветущая кровь…

…Не бойся, ах, не бойся же – ни одного, ни другого…

* * *

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК из Сент-Морица

(после 13.01.1938)

МАРЛЕН ДИТРИХ в Беверли-Хилпз,

отель «Беверли Уилшир»

[Штамп на бумаге: «Отель "Палас"»]

MDC 383

Любимая, ты позвонила и дала телеграмму, и я сижу здесь в снегу и счастлив. Привет тебе! Моя жизнь все крутится и вертится, как колесо машины, а ты – нерушимая ось всего, вокруг чего происходит круженье, – покой при всех тревогах, синее небо над всеми ураганами и извержениями вулканов! Ах, смочь полюбить вновь! Восстать из мертвых! Изобилие и к тому же неутомимость, мечта и действительность как одно целое, изливающееся чувство и чаша, вмещающая его, – привет тебе, сладкое северное сияние, пламя над снегами…

* * *

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК из Сент-Морща

(после 13.01.1938)

МАРЛЕН ДИТРИХ в Беверли-Хиллз,

отель «Беверли Уилшир»

[Штамп на бумаге: «Отель "Палас"»]

MDC379-380

Любимая, я получил сегодня от тебя телеграмму, которая опять отменила мое решение сдаться на милость баккара, – хотя мои горести странным образом всегда приносят мне удачу: вчера вечером, например, в семи сериях подряд выпало черное, а это принесло 500 долларов выигрыша…

Поэтому крупье смотрели на меня сегодня как на убийцу, – я не вернулся к ним, а гордо прошествовал мимо с новыми часами, купленными на выигранные у них деньги…

Снаружи идет снег, и галки летают вокруг серых башен отеля, как вороны над пшеничным полем в Овере у Ван-Гога, они пролетают прямо перед окнами, и парят, и заглядывают своими черными каменными глазами в номера, и кричат; а передо мной лежит тетрадка «Мюнхенской иллюстрированной газеты», в которой на трех полосах твои фотографии в разных позах и ситуациях – в каком-то черно-белом доме, в автомобиле, за завтраком, за изучением роли, ну и все такое…

Неужели эти люди верят в то, что утверждают: будто ты возвращаешься в Германию и станешь украшением УФА[19 - УФА («Универзум-фильм-акциенгезельшафт») – немецкий киноконцерн.]?

Вокруг меня в холле происходит широкое чаепитие; я ненавижу все это – бар, людей, снег и прошлое.

Какой светлой может быть жизнь и какой серой! Но и в светлом есть серое, потому что серебро тоже серое. Серебро серое, а руки мои иногда старые; а эти высокие окна и снег, хлопья которого так и кружат, и доносящийся снаружи рык мотора тяжелой спортивной машины – что мне все это напоминает? Дорожку посреди черных елей, последний путь, – ах, приезжай! – и ничего больше нет, это всего лишь тени, и больше ничего, тени лет, которые иногда словно белой косой прорезает кругами прожектор воспоминаний. И вдруг он прекращает движение, подрагивая, но не сдвигаясь с места, – Орплид и Авалун[20 - Орплид – мифическая страна из эссе «Орплид» (1923) немецкого писателя и философа Рудольфа Панвица (1881–1969). Авалун или Авалон – в кельтской мифологии «остров блаженных».] – берег мечты и желания, – ах, подними свои глаза и посмотри на меня… посмотри на меня…

* * *

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК из Сент-Морща

(почтовый штамп на конверте: 21.02.1938)

МАРЛЕН ДИТРИХ в Беверли-Хиллз,

Норт-Кресчент-драйв

[Штамп на бумаге: «Отель "Палас"»]

MDC 334–336

Свет глаз моих, ты так далеко от меня, и я пишу в какую-то бесконечную пустоту…

Небо над обнаженными снежными полями зеленое, высокое и чистое. Кромки гор напоминают вырезанные из металла силуэты, и если страстные чувства соберутся перелететь через них, их словно тысячами ножей разорвет…

Любимая, милая обезьяна, хлеб души и мечта – я ненавижу это мое жилище, я ненавижу людей и все вокруг вообще – без тебя нет настоящей жизни! Это существование в тени, проклятая суета: увидеть и забыть, пройти насквозь и ничего не узнать, как фильм на экране без резкости, как отключенное зрение, отключенный мозг и отключенная фантазия.

В газетах что-то писали о «Парамаунте», мол, они не хотят продлить договор, и о тебе. Если это так, ты, наверное, могла бы вернуться в феврале.

Тогда было бы правильнее дождаться тебя здесь, а если ты останешься там, то я, как бы там ни сложилось с налогами, попытаюсь 29 января снарядить гондолу в путь…

Просто страшно, как долго тянется время, сердце сердца моего, – я здорово засох без тебя, и ничто меня не радует! Давай опять посмеемся вместе! Все вокруг стало каким-то мучительно скучным! Приди к моему плечу, и давай будем спать друг с другом!

Здесь так много снега, и холодно, и как чудесно было бы нам с тобой походить на лыжах или покататься на санях. А по ночам мы слышали бы, как за окнами потрескивает мороз, и видели бы мерцающие звезды, и лежали бы рядом, ни о чем не думая, – все было бы унесено потоком чувств и рекой в девственном лесу, где есть орхидеи и леопарды…

* * *

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК из Сент-Морща

(после 13.01.1938)

МАРЛЕН ДИТРИХ в Беверли-Хиллз,

отель «Беверли Уилшир»

[Штамп на бумаге: «Отель "Палас"»]

MDC 373–374,385-386

Милая, любимая, твои письма пришли. Я счастлив и несчастлив. Потому что ты за это время меня наверняка забыла или разлюбила и не хочешь меня больше – и письма, наверное, всего лишь очаровательное вечернее зарево во все небо, когда солнце уже закатилось.

У нас обоих такие чуткие нервы, что трудно долго быть врозь. Неловкое слово, которое при обычных обстоятельствах отлетело бы, не оставив следа, может тут обрести большую силу – некая иллюзия способна водвориться в душе, некая тень, обычно летучая и видимая на просвет, способна обрести важность и вес и словно свинцовой росой утяжелить листья цветов и крылышки бабочек, – давай не придавать таким словам значения! Единственное, что имеет все права, – это чувство. Если с него опадут листья, если сломается стебель или оно увянет, не помогут никакие жалобы, и никакие споры, и никакая благонамеренно-жестокая и смягчающая ложь. В таких случаях только твердости место и больше ничему…

А тысячи мелких будничных возможностей ошибаться – слово, сорвавшееся с губ, которых не видишь, мысль, пронзившая лоб, которого нет перед тобой, – давай не придавать им особого внимания и смысла…

Тяжело не дать затрещину субъекту вроде Яноша Плеша, когда он утверждает, будто ты читала ему мои письма к тебе, – еще и потому, что впоследствии трудно будет писать их, думая, что чья-то козлиная башка подглядывает из-за плеча с чувственной ухмылкой, омерзительно-приторным пониманием и пытается слизнем втереться в доверие. Отрывки из фраз, в свое время прочувствованных и брошенных любимому человеку, неприятно слышать разжеванными до богохульства.

Это трудно и совсем не трудно понять; и даже если в этом есть доля истины – чего не сделаешь иной раз в моменты одиночества, а иногда и от переизбытка чувств, чего не случается иногда в грозу и при посверках зарниц, до нижней кромки которых гнусным праздношатающимся даже не дотянуться, – я стряхиваю это с себя, потому что имелось в виду совсем иное и, если кто об этом хоть немного знает, было вызвано совсем другим…

Золотое вечернее облако, дельфин у горизонта, ты, переливающаяся пряжа, ты, не способная никогда простить, если что-то уже случилось и задело чувства… Молчаливая, цветок, распускающийся в ночи, дышащая, Диана из лесов, если ты больше не любишь меня, скажи это, я не из тех, кто начнет стенать, это уж точно, – хотя бы уже потому, что ты во мне останешься вопреки всему, – ведь то, что родилось при тебе в моей крови, течет и возвращается, как и все живое, – и было уже столько бурь и счастья из-за того, что оно лишь пробудилось… а если ничего этого нет, то брось мне через океан слова, их совсем немного, и в них – большее, чем весь мир: в них суть мира, тишина бури, дыхание Бога – и цветущая кровь…

…Не бойся, ах, не бойся же – ни одного, ни другого…

* * *

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК из Сент-Морица

(после 13.01.1938)

МАРЛЕН ДИТРИХ в Беверли-Хилпз,

отель «Беверли Уилшир»

[Штамп на бумаге: «Отель "Палас"»]

MDC 383

Любимая, ты позвонила и дала телеграмму, и я сижу здесь в снегу и счастлив. Привет тебе! Моя жизнь все крутится и вертится, как колесо машины, а ты – нерушимая ось всего, вокруг чего происходит круженье, – покой при всех тревогах, синее небо над всеми ураганами и извержениями вулканов! Ах, смочь полюбить вновь! Восстать из мертвых! Изобилие и к тому же неутомимость, мечта и действительность как одно целое, изливающееся чувство и чаша, вмещающая его, – привет тебе, сладкое северное сияние, пламя над снегами…

* * *

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК из Сент-Морща

(после 13.01.1938)

МАРЛЕН ДИТРИХ в Беверли-Хиллз,

отель «Беверли Уилшир»

[Штамп на бумаге: «Отель "Палас"»]

MDC379-380

Любимая, я получил сегодня от тебя телеграмму, которая опять отменила мое решение сдаться на милость баккара, – хотя мои горести странным образом всегда приносят мне удачу: вчера вечером, например, в семи сериях подряд выпало черное, а это принесло 500 долларов выигрыша…

Поэтому крупье смотрели на меня сегодня как на убийцу, – я не вернулся к ним, а гордо прошествовал мимо с новыми часами, купленными на выигранные у них деньги…

Снаружи идет снег, и галки летают вокруг серых башен отеля, как вороны над пшеничным полем в Овере у Ван-Гога, они пролетают прямо перед окнами, и парят, и заглядывают своими черными каменными глазами в номера, и кричат; а передо мной лежит тетрадка «Мюнхенской иллюстрированной газеты», в которой на трех полосах твои фотографии в разных позах и ситуациях – в каком-то черно-белом доме, в автомобиле, за завтраком, за изучением роли, ну и все такое…

Неужели эти люди верят в то, что утверждают: будто ты возвращаешься в Германию и станешь украшением УФА[19 - УФА («Универзум-фильм-акциенгезельшафт») – немецкий киноконцерн.]?

Вокруг меня в холле происходит широкое чаепитие; я ненавижу все это – бар, людей, снег и прошлое.

Какой светлой может быть жизнь и какой серой! Но и в светлом есть серое, потому что серебро тоже серое. Серебро серое, а руки мои иногда старые; а эти высокие окна и снег, хлопья которого так и кружат, и доносящийся снаружи рык мотора тяжелой спортивной машины – что мне все это напоминает? Дорожку посреди черных елей, последний путь, – ах, приезжай! – и ничего больше нет, это всего лишь тени, и больше ничего, тени лет, которые иногда словно белой косой прорезает кругами прожектор воспоминаний. И вдруг он прекращает движение, подрагивая, но не сдвигаясь с места, – Орплид и Авалун[20 - Орплид – мифическая страна из эссе «Орплид» (1923) немецкого писателя и философа Рудольфа Панвица (1881–1969). Авалун или Авалон – в кельтской мифологии «остров блаженных».] – берег мечты и желания, – ах, подними свои глаза и посмотри на меня… посмотри на меня…

* * *

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК из Сент-Морща

(почтовый штамп на конверте: 21.02.1938)

МАРЛЕН ДИТРИХ в Беверли-Хиллз,

Норт-Кресчент-драйв

[Штамп на бумаге: «Отель "Палас"»]

MDC 334–336

Свет глаз моих, ты так далеко от меня, и я пишу в какую-то бесконечную пустоту…

Небо над обнаженными снежными полями зеленое, высокое и чистое. Кромки гор напоминают вырезанные из металла силуэты, и если страстные чувства соберутся перелететь через них, их словно тысячами ножей разорвет…