По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

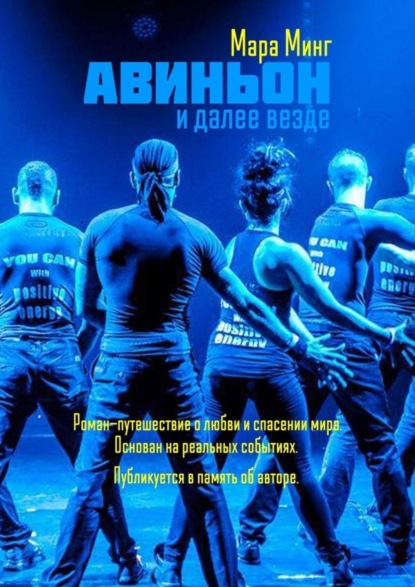

Авиньон и далее везде. Роман-путешествие о любви и спасении мира. Основан на реальных событиях. Публикуется в память об авторе

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Улица вдруг плеснула вширь, стала полноводной. Асфальт кончился: его сменили широкие каменные плиты, отполированные тысячами шаркающих ступней. Дома стали выше и массивней. То и дело нам попадались теперь магазины с дорогой одеждой: стекла в пол, расфуфыренные манекены в витринах. Кофейни и рестораны уже чувствовали себя на улице вольготней: выставляли уже не по два столика, а по восемь, десять, двенадцать. Вне всяких сомнений, мы приближались к центру города, а город – тот был охвачен фестивалем. Позже, прошерстив интернет, я выяснила, что авиньонский фестиваль действительно, как и говорил Джон, был старейшим в Европе: тысячи артистов, хороших и разных (последних больше), сотни шоу каждый день, в театрах и на улице. Но тогда – в первый день – меня ошеломила сама картинка, мельтешение красок. Улицы, заваленные листовками. Листовки, листовки повсюду. На столиках кафе, в руках у прохожих, воткнутые в расселины в стенах. Скомканные, лежащие на мостовой. Порывы ветра швыряли под ноги разноцветные протуберанцы. Вот уж насмешила, дала жару! – Авиньон снова потешался надо мной, разворачивая перед глазами бесконечно-пеструю ленту из плакатов, граффити, афиш. Ярмарка, говоришь?..

– Джон, – позвала я. – Напомни, «enchantе» говорят только мужчины женщинам? Или наоборот тоже можно?

– Все всем говорят, – потусторонним голосом ответил Джон. – Это универсальное.

Он снова был погружен в себя.

До меня только потом дошло, как он работает: как глубоко уходит в процесс, как далеко это выносит его за скобки внешнего мира. Почему-то я ощущала это так: он отправляется в бескрайнюю серую пустыню, под темное небо, где он совсем один, бредет и бредет все дальше среди нагромождений камней. Иногда я будто смотрела ему в спину. Камни, камни, камни. Охотился там за редкими растениями, диковинными животными – одна находка на сотни, тысячи бескрайних бездн. Всякий раз одиночный поход. Вот так он работал.

А потом так работала и я.

– –

Мы нырнули в маленькую улочку, застрявшую в расселине между крутыми откосами. Улочка была вымощена неудобными круглыми камнями: точь-в-точь утиный брод. Джон тащил меня за руку. Я дважды запнулась, чертыхнулась и тут же вывалилась вслед за Джоном на широкую городскую площадь. Каменные откосы, высившиеся слева и справа от улочки-речки, оказались опорами гигантского замка.

– Папский дворец! – объявил Джон так торжественно, будто сам его построил.

Есть постройки, которые мгновенно превращают тебя в лилипута. Увидев Папский дворец, я на секунду остолбенела: какой огромный. И неприступный как крепость… Да ведь крепостью он и был. Ни одной мягкой, фривольной линии, сколько глаз хватит – башни и арки, углы да прямые. По бежевым стенам растушеван черный: то ли плесень, то ли копоть. Вывален набок язык древней лестницы.

Площадь перед замком – тоже огромная, вымощенная камнем – стелилась ярусами. По краю, в отдалении, столпились кафе. Из-за своих размеров площадь казалась почти безлюдной: стайки туристов, похожие на косяки мелких рыб, не особенно меняли дела. Впрочем, у замковой стены явно что-то происходило, а, вернее, там чего-то ждали: два десятка зевак коротали время, собравшись кучками. Другие сидели на мостовой.

– Ты тоже садись, – велел Джон. – Сейчас Люсьен начнет. А я отойду поговорить.

Алекс! Где тебя носило? – возмущенный крик из-под колонии белых зонтиков. Так кричат только родители, на кого-то не старше пяти. Жизнерадостный визг в ответ. Безветрие: воздух как загустевшая карамель. Бледно-голубое скучающее небо. Лица зевак красные, а у кого и коричневые. Рокот многолюдья, шум тишины. Брусчатка под подошвами туфель: площадь, разбегающаяся от ног, вдалеке казалась выложенной монетками.

Подогнув колени, я села на мостовую. От нее исходило тепло.

Впереди на фоне дворцовой стены маячила фигурка. Человек – тот, кого Джон назвал Люсьеном – сперва стоял к публике спиной, но затем развернулся и двинулся к зрителям. В правой руке у него был чемоданчик, в левой – переносная колонка, по виду напоминавшая шлем Дарта Вейдера. Черные брюки с подтяжками и белая рубашка, галстук, котелок. Обиженные губы, пухлые щеки, мясистый нос: лицо постаревшего Карлсона. Очки в роговой оправе.

Зрители смотрели благожелательно и немного равнодушно, словно дачники, чуть-чуть переевшие за обедом. Ох уж эта жара. Каждый вздох с ленцой.

– Добрый день, дамы и господа! – воскликнул артист, и добавил еще что-то по-французски (что? само собой, я не поняла). Пара человек хихикнули; остальные отблагодарили оратора учтивым молчанием. Несколько туристов, проходивших мимо, замедлили шаг и остановились посмотреть.

Люсьен развернулся к колонке, щелкнул кнопкой (из колонки вырвались звуки, хриплые, как радио преисподней) и сделал несколько прыжков, но тут же как будто на что-то налетел – бац! Испуг. Руки в белых перчатках вспорхнули к лицу; жест то ли отчаяния, то ли ужаса. Еще прыжок. Ладони уперлись в невидимую стену. Скоро перебирая пальцами по этой плоскости, Люсьен, словно крабик, засеменил бочком вправо. Снова бац! Правое плечо с размаху ударилось о незримое препятствие. Брови подскочили вверх, рот сделался длинным. Мгновенное замешательство – и белые перчатки опять пустились в экспедицию вдоль прозрачной преграды.

Этот номер я не раз видела и в России; похоже, он входил в портфолио многих артистов. Люсьен мастерски создавал воображаемый лабиринт: втягивал живот, словно протискиваясь по узеньким тоннелям, постукивал по невидимой стене сжатыми кулаками. Подпрыгивал. Приседал. Казалось, выход где-то рядом. Но увы! У истории оказался печальный конец: под последний хриплый аккорд из пасти Дарта Вейдера Люсьен лишился сил и упал замертво. Зрители захлопали – вяло.

Полежав мгновение, усопший очнулся и поспешил к своему чемоданчику. Черная синтетическая жилетка топорщилась на спине.

– И как ему не жарко. – посочувствовал кто-то сзади.

Людей собралось уже порядочно. В первом ряду зрители сидели как я, по-турецки, или вытянув ноги. Сзади стояли. В основном это были туристы: шорты и бейсболки, свободные майки и юбки-разлетайки, в самый раз для такой жары. Подошвы туристических сандалий, похожие на танковые гусеницы. Тяжелые фотоаппараты, камнем тянущие к земле (кто-нибудь когда-нибудь пересматривает эти кадры?). Дети: стоящие и сидящие на корточках. Персиковый загар на шелковых щечках, выгоревшие волосы, острые лопатки, ясные глазки. Многоцветная публика, как овощной гарнир по краю площадки.

Туристы. Я никак не могла (кому я вру? даже не пыталась) отделаться от чувства превосходства; считала их беспомощными. Турист – это человек, которого пичкают пластмассой, ширпотребом, премиленькими видами (налево – дворец! справа – музей!). Кому-то того и надо, но мне было подавай другое – не облагороженное, настоящее. Оно часто оказывалось нефотогеничным, узловатым, выщербленным, с кривыми корнями и ядовитыми листьями, но всегда, во всех случаях, совершенно точно – живым. И оно вмещало в себя очень многое. Океан и дикую разноцветицу. Благоухание и вонь. Фигурки богов, липкие от масла. Горячие плиты храмовых дворов, фонари на ночных серпантинах, изливающие на дорогу мертвенный белый свет. Бешеных таксистов. Мой мотоцикл. Переломанные кости. Тринадцать швов на губе. Мелкие финансовые авантюры и черную бухгалтерию, прогулки по деревне в одеялах за ручку с Рыжей среди пальм и помоек, Каши-Варанаси, где собаки таскают кости из погребальных пепелищ и где охватывает потустороннее безразличие ко всему, Гималаи и священную гору Аруначалу, и мертвецкий сон на грязной тряпке в кустах у вокзала Виктория в Бомбее. И то, как, сидя в плену у Анила, я слушала вечерами гоа-транс, а днями читала «Диалоги» Бродского и Волкова, – чтобы не сойти с ума и не забыть, кто я.

Удивительная страна. Многое она мне рассказала, и кажется, будто все, что происходило со мной вот уже столько лет, и все, что я делала со своей жизнью сама, тянулось оттуда, из лукавой, дурманной и невозможной Индии, страны чудес и родины слонов. Индия выкинула со мной эту штуку, разрезала передо мной мир как арбуз: вот живое, а вот пластмасса. Индия научила меня смелости и смеяться, а степь и танец – те возвращали мне душу.

– –

Следующий номер Люсьена был посвящен тайнам гравитации: артист изображал, как его чемоданчик зацепился за невидимый крюк в воздухе, и он не может сдвинуть его с места. Мне вдруг стало скучно. Я нашла глазами Джона: тот стоял, фамильярно опершись на стену папского дворца (никакого почтения к царственным руинам), и беседовал с мускулистым человеком в темно-сером комбинезоне, похожим на кочегара. Уличные артисты. Им всегда есть, о чем поговорить.

Я поднялась – ух, как затекли ноги – и отправилась побродить по площади.

Второй ярус был пуст, словно футбольное поле. По краю, нашпигованный ленивыми туристами, полз яркий туристический трамвайчик; одинокое цветное пятно на белесом холсте. Он, да еще свеча кипариса, распоровшая небо возле церкви Нотр-Дам-де-Дом. Церковь парила над площадью; к ней поднималось несколько пролетов широкой лестницы. Сверху, на площадке перед входом, высилось гигантское белоснежное распятие. С него, склонив голову, обозревал площадь Христос. Судя по силуэтам, мельтешившим у парапета, от христовых ног открывался недурной вид.

По лестнице ползли к богу одуревшие от жары туристы.

Я сбежала от солнца, спряталась под платанами. Взгляд уперся в голубую афишку на фонарном столбе. «Le Revizor. Nikolai Gogol», прочла я и усмехнулась. Увидеть русское слово, написанное латиницей – все равно что столкнуться на улице со старым приятелем, разодетым в нелепый и странный наряд. С буквой i в слове Revizor развлекалась толстенькая мышь: шкодливо сбрасывала шарик со столбика. На секунду мне показалось, что шариком мышь целится в меня; я моргнула – видение исчезло. Неподалеку две девицы умостили на мусорном баке фотоаппарат, а потом отбежали подальше и синхронно подпрыгнули на счет «три». От них испуганно отскочила рыжая собака. Из окна над булочной свесилась женщина в ночной рубашке и рявкнула что-то вниз. Ленивое время тяжко катило по площади телегу, груженую летом, а над ними волоклось солнце.

– –

Индия – это был чистой воды авантюризм, конечно. Хотя тогда я это так не называла. Я вообще не задумывалась о том, как назвать тот, по мнению многих, номер, который я тогда выкинула. Это были дни моей третьей по счету нормальной, официальной работы: я была заместителем главного редактора нового женского журнала о красоте. Полгода с тех пор, как меня повысили – не без прозрачнейших намеков о том, какая мне оказана честь. (С другой стороны, а разве нет, не была оказана? Мне было двадцать два: в таком возрасте замглавными не становятся. Не становились. Сейчас все изменилось). По иронии судьбы, журнал был родом из Франции: мой издательский дом приобрел лицензию на выпуск. Большая часть статей переводилась с французского: мне даже пришлось вспоминать язык, забытый в старших классах. Был такой миг возвращения. Не такой уж и миг, впрочем: журнал я ставила на ноги около полугода. Ста-ви-ла-на… Звучит, не правда ли? Будто памятник самой себе: я в венке из лавровых листьев на гранитном пьедестале (вокруг головы – нимб). Или, нет: на пьедестале – но на плечах товарный вагон. Смешно, но, по факту, одно время на мне и правда висело три четверти всей журнальной машинерии, не считая съемок («когда б вы знали, из какого сора…»). Бог мой, сколько чудовищных ошибок я делала! Большей части по неопытности даже не замечая. Хотя неудивительно: мое восхождение на должность было обставлено довольно странно. Все случилось как-то вдруг: у меня не было никакого наставника, старшего товарища, никто не объяснил мне, что журнал – это не просто сборник хороших статей, и никто не рассказал мне, как вообще мыслит заместитель главного редактора. Никто не сообщил мне о тех вещах, которые человеку на руководящей позиции в издательском бизнесе должны быть хотя бы условно известны. А мне и в голову не приходило спросить: к тому моменту я еще настолько не дозрела, что просто не представляла уровень собственной некомпетентности. Я была обычным редактором. А потом откуда ни возьмись вдруг взялся этот журнал, и его просто навалили на меня сверху как тяжелый тулуп. И я, не разбирая дороги, куда-то вслепую понеслась.

Героизмом свои переработки я не считала; просто пахала по двенадцать часов в сутки. Это было со страху. Тогда мне казалось: если я позволю себе расслабиться, случится что-то ужасное. Стахановским подвигом я должна рассчитываться за свой свободный выбор (проще говоря – за то, что бросила институт) и возможность заниматься любимым делом (то есть, писать). Если хоть чуть-чуть сбавлю обороты, то явится черт из преисподней и все отнимет: неплохую зарплату, лестную позицию, репутацию. И чувство собственного достоинства тоже отберет за неуплату. День ото дня проживая, с одной стороны, в своего рода творческой экзальтации а, с другой, в непреходящем испуге от свалившейся на меня должности навырост, я пахала настолько остервенело, что в какой-то момент обнаружила себя в Индии. Мой поезд так разогнался, что проскочил через континент.

Сейчас, когда я думаю, как это вышло, то не могу вспомнить: как же, с учетом всех нюансов – бедственного состояния моей психики, эпохи, стоявшей на дворе – у меня хватило наглости? Потом – понятно, но тогда, в первый раз? По идее, я должна была быть надежнейшим образом стреножена как ответственностью и амбициями, так и неопределенностью самого времени – вовсе не располагавшего к тому, чтобы разбрасываться хорошей карьерой. Но помню, что был октябрь: я встретила знакомую, мы пошли выпить кофе. Я похвасталась успехами. Она мне: а я в Индию через неделю, работать в туризме. Я: везет, зимы не будет. Всё. Весь разговор.

Я не знала об Индии ни-че-го. Строго говоря, мой туристический опыт к тому моменту сводился к единственной школьной поездке в Чехию, где нас водили строем под конвоем. Что у меня повернулось в голове, я не помню. Что? Может, очередная сумасшедшая сдача номера, когда я вдруг осознала: всем, кроме меня, плевать на этот журнал. А может, меня кто-то разозлил. Но все же, полагаю, причина была вот в чем: до меня дошло, что я уже давно не радуюсь работе. Бывают такие озарения – как лопата снега за шиворот. Просто я привыкла думать, что радуюсь: ведь, когда все начиналось, я была просто счастлива. В глубине души я ощущала, что как будто утерла нос всем (в первую очередь – старшим, конечно), кто повторял, что работа человеку не для удовольствия. А таких было много: как ни крути, в начале двухтысячных людям, в основном, еще было не до креатива. Считалось, что работа – для денег. Отмучался в офисе – пошел в бар, радуйся там. Платят за тяжкий труд, за радостный – не очень. Но мне-то платили! Стоило ради этого бросить экономический институт! Гиперболизируя, как свойственно юности, свои выводы и натягивая свой счастливый опыт на весь глобус, я уверилась в том, что вывела новое правило – и была страшно этим горда. Мир казался крайне понятным.

Перемены в таких вещах замечаешь не сразу. Сначала я чувствовала себя победителем – а, кроме того, я действительно любила свои глянцы. Первый журнал, в который меня приняли в штат, правда, скоро разогнали (такое бывает), но совсем скоро меня позвали в другой. Там все тоже было хорошо. Потом меня повысили – перевели в тот самый злополучный журнал о красоте – и вот с ним-то как раз и не повезло. Из этого многострадального издания с самого начала торчали нитки. Бюджет – слезы. Коллектив – кучка сложных натур. Все они были выходцами из другого издания о моде, которое не оправдало ожиданий и было безжалостно закрыто – кудахчущую же редакцию во главе с главным редактором, уязвленным в самое сердце, быстро запихнули в новорожденный журнал о красоте (красота, мода – какая, мол, разница), а сбоку в этот зачерствелый пирог воткнули меня. С чего? Такое чувство, что назло кому-то.

Среди экс-модников я не была своей; главный редактор продолжал насаждать в редакции идеологию светского салона, я же была чем-то вроде подкидыша, невесть как затесавшегося в лебединую стаю. Из меня тоже торчали нитки: я одевалась как попало, на работу ходила не в туфлях на каблуках, а в старых кроссовках, и робела на светских мероприятиях. Никак не соответствовала блестящему имиджу издания. Но избавиться от меня было нельзя: как я уже сказала, на мне-то все и держалось. В итоге до меня начали доползать какие-то слухи, мне стали намекать, что моим мнением пытаются манипулировать некие стороны (сторон было в избытке; куда больше двух). Я и сама не заметила, как со временем у меня стало как-то пыльно внутри, гадливо и мучительно скучно, будто я оказалась заперта в пустом кинозале, где крутят бесконечный документальный фильм о жизни насекомых: смотришь и смотришь, как те копошатся, размножаются и поедают фекалии. Можно закрыть глаза, но бобину не сменят.

Впрочем, совсем уж без приятностей та работа не была. Благодаря ей я, например, я получала дорогущую косметику тоннами – и, в числе прочего, открыла для себя духи, которые на много лет вперед стали любимыми (духи присылали разные фирмы, чтобы мы о них писали). Еще я любила ходить на презентации, где пиарщики косметических брендов вкусно кормили журналистов и дарили подарочки (отчасти, там-то я и приобрела вкус к красивой жизни – как к чему-то отчаянно-недоступному, миру, принадлежность к которому мне не удавалось даже сымитировать). Плюс, как я уже сказала, мне нравилось писать. В конце концов, у меня были друзья: парни из редакции мужского журнала по соседству. Не так уж и мало, если подумать. Все это создавало некую иллюзию благополучия и позволяло не замечать внутреннее напряжение, день ото дня во мне нараставшее. Мне казалось, что у меня хорошая работа, что я всем довольна. Пока не случился тот октябрь и в нем – ничего не значащий кофе, спустя неделю после которого я вдруг схватила трубку и позвонила той девочке – с вопросом, не нужны ли им в их Индиях сотрудники. Оказалось – нужны.

Я уложилась в неделю: подмахнула заявление, сдала дела, объявила знакомым, что улетаю в Индию. Сначала не верили, но когда поверили – я сделалась героем эстрады.

– Будь осторожна, Маруся, – участливо предостерегла кадровичка, когда я пришла сдавать пропуск. – У нас такая сфера… Людей очень быстро забывают.

За полгодика не забудете, злопыхнула я про себя. Я тогда была уверена: зловещие предостережения из уст окружающих – верный признак правильного решения (на моем счету уже был уход из института; тогда мне все тоже предрекали скорую гибель). Впрочем, кое-кто меня хвалил: мол, в тихом омуте черти водятся («в тихом» – лишь потому, что про остальные мои шалости мало кто знал). Но мне, в конце концов, было двадцать два. Самый тот возраст для дерзких поступков.

Самое хорошее: из этого дня, из нынешних тридцати, я ведь тоже хвалю ту себя. Эти два поступка – уход из института, побег в Индию – дали мне значительно больше, чем все мои благоразумные поступки, вместе взятые.

Первое, что я помню из Индии: тазы.

Они носят на голове ржавые тазы, полные кирпичей. Тяжелые, тяжелые тазы, но груз неведомым образом делает несущую стройней и выше, будто влечет за макушку вверх, к небу. И, кажется, чем тяжелее таз, тем стройней фигура, тем больше она вытягивается в струнку, тем сильней похожа на тонкое дерево, что стремится ввысь. Здесь другие законы физики.

– –

Я вернулась к Джону около четырех: съела мягкое мороженое, похожее на сгусток весеннего снега, стекающего по пальцам, выпила кофе, сунула нос в несколько сувенирных лавок. Там было душно и рябило в глазах от вездесущего копеечного хлама. В любой стране загляни в любую лавку, и увидишь все то же: магнитики с пятнами расплывшейся краски, подстаканники с гербами, кухонные полотенца (товарный вид до первой стирки). И чашки, напоминающие провинциальных старых дев: пузатых, толстобоких и непременно размалеванных как в последний путь. Чем хуже, тем лучше. Я так ничего и не купила.

Джон по-прежнему с кем-то зубоскалил, подпирая ладонью Папский дворец, но, увидев меня, яростно замахал: где ты бродишь?

Узкая улочка, которая двумя часами раньше привела нас на площадь, стала почти непроходимой: в нее как осетры набились туристы. Они таращились на миниатюрную француженку в рванине и с дредами, пиликавшую на скрипке. Черная шляпа у ее ног раззявила голодную пасть («моя подружка», – бросил Джон). Неподалеку ждали своей очереди другие артисты.

Проскочив через несколько калейдоскопных площадей – афиши-афиши-афиши – мы свернули в переулок, мощеный красными плитами. Вереница каменных столбиков отделяла тротуар от проезжей части. На один из них взобрался мальчишка, раздающий листовки: он балансировал на одной ноге, точно молодой петух. В глаза мне вдруг ударило яркое солнце. И парень, оцепеневший на своем пьедестале, на секунду увиделся мне, ослепшей от света, угольно-черным: дыра в форме мальчишки на цветастом полотне залепленной афишами стены.

Джон бросился наперерез какому-то существу в маске и пожал ему руку.