По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

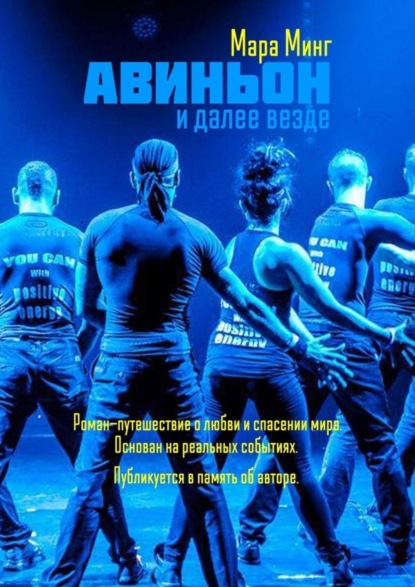

Авиньон и далее везде. Роман-путешествие о любви и спасении мира. Основан на реальных событиях. Публикуется в память об авторе

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Раунды кончались и начинались снова.

Сидя в зале, я чувствовала себя жертвой такого бэд трипа, который не снился ни одному героиновому наркоману даже по выслуге лет. Голова раскалывалась, по телу пробегали судороги, в глазах рябило. Меня слегка мутило. Но при этом – смешно – кинуться прочь мне мешали остатки неуместной вежливости. Видя, как выкладываются великан и самурай, я не могла оскорбить их своим исчезновением. Джон был прав в одном: эти парни действительно были настоящими бойцами. Просто их усилия были направлены куда-то не туда.

– Вот поэтому, – ворчал Джон, когда мы вышли на солнце, – поэтому я и не хожу здесь ничего смотреть. Чтобы настроение себе не портить. Надо ж было состряпать такую дрянь! В прошлом году вся история – на раз-раз и готово, так хоть смешно было. Но не сорок же минут! Тебе как?

– Странновато. – уклончиво ответила я. Влажный призрак черного великана, весь в капельках на сияющем торсе, встал перед моими глазами. У меня не повернулся язык обругать его. Он так старался для шести человек.

– Нет, конечно… Они бойцы, – начал смягчаться Джон. – И каждый день теряют деньги, а вкалывают все равно. Вкалывают, вкалывают… С утра до ночи, на полную катушку. С утра промо, потом шоу, и опять промо, и опять шоу, и опять… Можешь себе представить?

Я представила и мне стало дурно.

– Гитлер капут, – сказала я. – Домой хочу. В душ.

– –

Джону суждено было стать тем, кто показал мне мир уличных артистов, и он показывал: как видел сам. Пока мы петляли по улочкам, он втолковывал мне по поводу фестиваля. По его словам выходило, что расчет вовсе не на деньги. Вернее, да, есть и те, кто просто зарабатывает на хлеб: что накидают в шляпу, на то и поужинаешь. Но для многих фестиваль – шанс поймать счастливую звезду, встретить импресарио или продюсера. Многие даже не стремятся заработать. Наоборот, тратят. Здесь как в казино: если повезет, выиграешь больше. Но у этих многих, по словам Джона, получается собачий стыд и халтура, они ничего не умеют и уметь не хотят. Недоучки и лентяи. Таких Джон презирал от души.

– Слушай, но тогда зачем? Столько занятий в жизни, хороших и разных, – недоумевала я, и в ответ получала фырканье:

– Некоторые просто любят выпендриваться. А кто-то считает себя очень талантливым.

Нет, конечно, добавлял Джон, есть те, кто умеет, и, кроме того, правда хочет что-то сказать миру. Что-то существенное, как им кажется. Только таких совсем мало.

Джон так костерил безыдейных дилетантов, что мне уже не терпелось оценить его новый спектакль. Почувствовать, как говорится, разницу. Я привыкла думать, что под людьми, которым «есть, что сказать миру» он имел в виду прежде всего себя; у него этих высказываний был целый мешок. Но потом увидела: нет, не только.

Со слов Джона я также узнала, что фестивальная программа делится на две части. Официальная разворачивалась на главной сцене. Что там происходило, как? Бог знает, мы так до нее и не добрались. Нас интересовала программа «OFF»: неформальная, живая, шанс для всех тех, кто хочет пробиться. Она и пропитала весь город. Правила были просты: хочешь – выступай на улице, можешь – плати за театр и давай спектакли внутри. Театры, театры, театры. Город был нашпигован театрами, но вовсе не теми, к которым я привыкла: никаких колоннад, коней, античных фронтонов. Авиньон был царством микротеатра: дилетантского, камерного. Театральные вывески рифмовались с вывесками прачечных и закусочных, ничуть от них не отличаясь; не везде даже горел неон по вечерам. Актеры, снующие между этими бесконечными театриками, напоминали мне участников школьных капустников. Юбки из шторы, кроссовки, торчащие из-под римских тог. Афиши, нарисованные собственной рукой. Никаких комитетов, правил. Праздник непослушания.

А еще были уличные. Те – другая история. Вольные птицы, голодные и отчаянные, бунтари и сумасшедшие. Каста магов-неприкасаемых; чаще судьба, чем выбор. Уличные артисты, племя дикое: ловкость рук и хищные повадки, одним воздухом дышат, бок о бок спят, на одном языке толкуют. Не с нами – не суйся, а если смелый, давай, покажи. Бродяжья жизнь в цветастой обложке, а внутри все то же: свой закон, своя верность и честь. Колючий мир без завтра: смотри, вот этот восьмой год в пути, спит под мостами, знает птичий язык, а имя свое давно потерял, только слог от него остался. А тот – подальше – видишь его? – ушел из теплого дома, чтобы мотаться по подворотням. А та заигралась как-то на запретной поляне, да так и осталась, навеки одурманенная ползущим туманом. Все смеется и пляшет.

Вот бродячий мим начищает ядовитым золотом свой костюм, а через секунду покроет им же (или чем-то другим?) лицо и руки. Запрыгнет на свой позолоченный чемодан, да так и замрет в странной позе; не дышит, и даже зрачки окаменели. У ног золотая шляпа. Вот японка в клешеных штанишках с рюшами; развлекает публику фокусами. Кто-то ищет места для выступлений: пятачки в переулках или – чего мелочиться – большие площади. А кто-то и просто встанет посреди улицы, вот как эта неопрятная девица – смотри! – окунула в лохань большую петлю, зачерпнула, дунула, и полетели по улице радужные пузыри. Огромные, как воздушные шары, они летят, сливаясь друг с другом, все удлиняясь, и, наконец, лопаются. Как их всех сюда занесло, ты спроси – историй хватит надолго. Они расскажут тебе. Кого судьба привела, кого – пустая беспечность, затянувшийся полет.

Это ведь тоже было – как в Индии, где мы сидели на берегах и смотрели на лодки, и костры отражались в наших глазах. И мы делились небылицами, но помнили: все здесь друг другу слегка сумасшедшие.

– –

Когда я думаю, чему научила меня Индия, то первым приходит в голову: смотреть в глаза и улыбаться.

К середине нулевых жизнь устаканилась, успокоились Люберцы. Родители больше не смотрели по утрам «Дорожный патруль». «Московский комсомолец» исчез из туалета куда-то сам. Кое-какие из детских привычек, однако, остались при мне. В частности, улыбаться редко и только по поводу: когда кто-то смешно пошутит или на фотографию. Я вроде бы уже помирилась и с собой, и с миром, но все равно была убийственно серьезна. Смех без причины – признак известно чего. Улыбка тоже.

Улыбаться просто так меня научила Индия, страна чудес и родина слонов. И я помню, где это случилось: Индия, северный Гоа, Арамболь. Не на юге штата, среди помоек и дорогих отелей, не в русском Морджиме, не в тихом Ашвеме, принадлежащем всем и никому. Улыбаться меня научили в Арамболе на Мэйн Стрит. На главной улице. Не знаю, может, у нее и есть какое-то название для бумаг, но между собой все ее называют только так: Мэйн Стрит. Километр параллельно океану и еще триста метров вниз, к самому прибою. Улица-магазин, улица-кафе, улица, состоящая из дороги, по обеим сторонам которой – ларьки-соты с начинкой: разноцветным тряпьем, сластями, непальскими пледами, поющими чашами. Тату-салоны, микросупермаркеты. Даже не помню, зачем я туда заехала; скорей всего, просто каталась. В северном Гоа я к тому моменту прожила полтора дня. Ничего еще не соображала.

До этого был месяц на юге, в отеле, куда я прилетела работать после своего водевильного увольнения. Там быстро выяснилось: контора промышляет довольно неопрятным бизнесом. Это называлось «продажа таймшеров»: менеджерам (то есть, как предполагалось, и мне) нужно было заманивать в офис случайных туристов и любым способом заставлять их покупать членство в туристическом клубе. Ежегодно неделя на одном из лучших курортов южного Гоа – ваша! Пожизненно! Обменивайтесь своими неделями с другими участниками клуба и отдыхайте по всему миру! Проще говоря, что-то типа элитной дачки, только бассейн самому чистить не надо. Изначально идея, в общем, была не так уж плоха, но в нашем случае фокус заключался в полном несоответствии предлагаемого действительному; де-факто, клиент получал вовсе не роскошные апартаменты на первой береговой линии, как обещалось, а конуру на задворках. По крайней мере, так я поняла из разговоров. «Презентации» выглядели тоже гнусно. Одуревших от жары клиентов дожимали часа по полтора, и в ход шло все: улыбки, схемы на салфетках, работа с возражениями и прочее психологическое карате. Дела шли так себе, продавцы ходили нервные (работенка та еще: целый день лезешь из кожи вон, а потом оказывается, что клиент – нищеброд), а когда не ходили – торчали в баре и жаловались на жизнь. В доверчивые глаза тех, кто приходил на презентации, я просто не могла смотреть и в итоге месяц просидела в офисе кем-то типа секретарши, заполняла бумажки, только бы не заниматься продажами. Оглушительный дауншифтинг. Хотя слова такого еще не было.

Но Индия уже тогда заворожила меня, лишила воли. Я не могла вернуться (к тому же, это было бы пораженчество). И я предприняла следующий шаг: нашла в интернете ребят, которые на севере штата занимались сдачей в аренду вилл и поехала к ним знакомиться. Сразу с вещами.

Первое, что потрясло меня в Арамболе – это сияющие лучи прямых взглядов.

Здесь все таращились друг на друга: индийцы, азиаты, белые, йоги, наркоманы, геи. Сначала, по привычке, я смотрела себе под ноги, но все же на один из любопытных взглядов как-то раз ответила своим: московским, бетонным. И тут же – шок – увидела, как лицо незнакомца превращается в одну большую улыбку.

Так я вывела неведомый мне доселе закон: скрещенные взгляды – не приглашение к дуэли, не агрессия. Наоборот: спусковой механизм улыбки.

Медленно, с трудом – ушел месяц, наверное – я начала улыбаться в ответ. А потом даже первой. Мне понравилось играть в эту игру, потому что исход всякого микроматча был непредсказуем: встречный улыбнется? Нахмурится? Испугается? Если русский – испугается наверняка. Русских тогда в Гоа было немного: первые эскаписты кучковались в Морджиме, остальные были туристы-пакетники с юга, учтивые как чугунные утюги – совсем как я поначалу. Улыбнешься – и русский, да, испугается. Иностранец наверняка улыбнется. Если прожил здесь долго – просияет, точно медный таз, да еще крикнет тебе «Эй! Да ты красавица!». И пойдет дальше.

Вернувшись в Москву через полгода (чего только за эти полгода со мной не случилось), я поняла: дома все по-прежнему. Улыбок нет. У меня и у самой случился рецидив мрачности, но все-таки я помню один момент. Зима, полумертвая ночная Сущевка. Сыро, пакостно, безлюдно. И вдруг из-за угла – парень. Идет навстречу, смотрит на меня и улыбается. Рот до ушей. Кому это он? Мне ли? Чего это он? А он нормальный?.. Тогда я нечасто видела на улицах Москвы открытые лица.

Десять секунд движения навстречу друг другу. Холодно смотрю на него, не отводя глаз, он идет на меня. Довольный-довольный.

Поравнялись. Расходимся. И что?

И вдруг я чувствую, как губы расползаются в улыбке.

И я несу ее дальше, навстречу кому-то еще, перекидываю – поймаешь? – кому-то из тех, кто смотрит на меня и пытается угадать: мне ли? знакомы ли? нормальная ли?

Перекидываю улыбку, но уже не вижу, как меняется лицо встречного. И меняется ли.

Тебе. Не знакомы. Нет, не нормальная.

Тогда я поняла: даже в Москве можно отыскать уличные улыбки. В те дни люди передавали их друг другу, как контрабанду, на ходу, не замедляя шага, не обмениваясь ни словом.

Индия, перемоловшая меня в муку и навсегда ставшая точкой отсчета, не раз окунавшая меня в самую темную мистику и в самый цветной сюрреализм, Индия дающая и лишающая. Жаркая земля, горячая земля, зловонная, смрадная и смердящая, благоухающая земля. Убивающая и живородящая, молчаливая и безжалостная, совокупляющаяся, гримасничающая по-обезьяньи, вьющая змеиные узоры, лживая, выжигающая глаза цветом, светом, потом, насилующая и прощающая, обнимающая и любящая, дающая успокоение и, успокоивши, гонящая прочь. Индия дала мне многое, но первое, чему она меня научила – это улыбаться и смотреть в глаза. А потом и смеяться. Смеяться надо всем, что происходит, и, прежде всего, над собой. Индия объяснила: не стоит делать сложное лицо, не так уж много в жизни есть того, над чем нельзя похохотать от души. Конечно, смех не дает ответов на все вопросы, но мне часто думалось, что именно со смеха начинается жизнь. Как-то так я начала ощущать.

– –

Дома я приняла душ; мутная авиньонская водица смыла с меня апокалиптический японский бокс. Джон успел за это время что-то проглотить, у меня аппетит так и не проснулся. Мы снова вышли на улицу. Авеню де ля Синагог поеживалась в густой тени платанов. Джон махнул рукой влево и гордо произнес:

– Вот моя машина. А вот мой мусорный бак.

Рядом с черной машиной – я не разобрала, какой марки – действительно, стоял мусорный бак на колесиках, большой и черный, как все добро Джона, за исключением сценических трусов (трусы Джон предпочитал цветные). Бак был прикован цепью к железному столбику. «Это моя машина, а это мой бак» («это моя Ло, а это мои лилии»; я вдруг поймала себя на мысли, что мне не так удивителен бак, как машина. Своя машина? У Джона? Ну и дела; а мне казалось, что такое мещанство ему не по нутру).

Джон открыл крышку и занырнул внутрь по пояс. Что-то загремело.

– Джонни, что ты там делаешь? – с легкой тревогой спросила я.

– Какая-то беда с дном. – глухо донеслось изнутри.

Джон вылез из бака, обогнул машину, залез в багажник, достал несколько свертков и переносной динамик. Все это перекочевало в бак. Господи, думала я, сколько же ты отмывал эту помойку? Или не отмывал? С одной стороны, от Джона можно было ожидать чего угодно. С другой стороны, не было человека чистоплотнее, чем он: он даже не мог поцеловать женщину, не вычистив зубы с утра. Он был настоящий француз, наш Джонни Бой.

– Можешь так не смотреть, я его купил. Он новый. – сиропным голосом сказал Джон, с ехидцей глядя на меня. – Поехали.

Не медля, он схватил бак за ручки и покатил по мостовой. Я посеменила следом.

Не сомневаюсь, мы превосходно смотрелись: я, в своей розовой маечке, девчачьих белых балетках и с холщовой сумкой из Петербурга – типичная туристка-отличница – и инфернальный Джон в черных штанах, с голым торсом и горящими пиратскими глазами. Красавица и чудовище, принцесса и хулиган. Мы мчались по кипучей улице, с двух сторон нас обтекал людской поток. Там, где зеваки считали ворон, Джон, как настоящий мусорщик, покрикивал что-то по-французски.

В какой-то момент сзади нас догнал большой автобус с туристами; ему нужно было нас обогнать, но дорога была слишком узкой. Джон ему мешал. Автобус неистово засигналил. Я шарахнулась к тротуару, оглянулась – Джон продолжал бесстрастно катить свой бак.

Автобус просигналил еще. Потом еще. Но Джон был не из пугливых.

– Нашел, куда лезть! Совсем обалдели! – крикнул он мне через толпу. Я, в попытке усовестить его, заорала в ответ: