По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

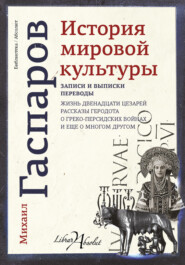

Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

Автор

Год написания книги

2021

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Перемена общественного отношения к поэзии и вызванная ею перестройка жанровой системы, т. е. представление о поэзии как заполнении культурного досуга и выдвижение на первый план «досужих» жанров, – все это меняло и самый образ поэта, и его положение в обществе.

В литературе положение поэта, имеющего дело с жанрами ведущими, канонизованными, освященными традицией (такими, какими были эпос и драма для поэтов предыдущего периода), – совсем иное, чем положение поэта, имеющего дело с жанрами периферийными, неканонизированными, текучими, экспериментальными. Здесь, в этих новых жанрах, возможности творческой инициативы гораздо больше, здесь слава новаторства приобретает цену: в эпосе и трагедии самый лучший поэт после Гомера и Софокла может притязать лишь на славу малого в великом, в мелких же эллинистических жанрах не имеющий предшественников поэт притязает на славу великого в малом. В Александрии такую концепцию новаторского пафоса выдвинул Каллимах, в Риме ее с готовностью переняли неотерики. Энний тоже учился у александрийцев и перенимал их технику очень спешно, но использовал ее для утверждения в Риме доалександрийских, классических жанров: в эллинистической поэзии ему была важна ее связь с прошлым, ее материал. Для Катулла с товарищами в эллинистической поэзии важно ее отталкивание от прошлого, ее метод. У Энния не было за плечами, как у александрийцев, вековой поэтической традиции, от которой можно отталкиваться (а где она была, там он от нее и отталкивался – как от долитературного и невиевского сатурнийского стиха, «каким вещуны певали и фавны», фр. 232). У Катулла такая почва для отталкивания уже есть, неотерики ощущают свое новаторство так, как ощущал его Каллимах, и их сверстник Лукреций с гордостью пишет свое «По бездорожным полям Пиерид я иду, по которым раньше ничья не ступала нога…» и т. д. (IV, 1–5).

Гордость Энния была в том, чтобы быть вторым Гомером, в котором живет душа первого; гордость нового поэта в том, чтобы быть самим собой. Лишь потом, когда напряженность культурного перелома минует, пойдут в ход такие комплиментарные выражения, как «второй Алкей», «второй Каллимах» и пр. (Гораций, «Послания», II, 2, 100), которые сложатся в конце концов в целую систему «синкрисиса» греческих и латинских классиков всех жанров (Квинтилиан, X). Покамест же справедливо было отмечено[18 - См.: Ross D. О. Backgrounds to Augustan poetry: Gallus, elegy and Rome. Cambridge, 1975. P. 6.], что при всем пиетете римских поэтов I века до н. э. перед Каллимахом конкретных реминисценций из Каллимаха в их стихах мы находим исчезающе мало – именно потому, что у Каллимаха они учились не приемам, а литературной позиции.

В обществе положение поэта теперь означало положение человека, обладающего досугом, т. е. либо политика в промежутке между делами или в отставке после дел; либо имущего человека, сознательно уклоняющегося от общественной деятельности; либо молодого человека, по возрасту и социальному положению еще не приступившего к ней. Первая из этих ситуаций была предметом раздумий Цицерона, когда он набрасывал картину otium cum dignitate в речи «За Сестия» (98 и др.) – для стихотворства на таком досуге Цицерон находил место на практике, но не в теории. Вторая была впервые продемонстрирована Луцилием: его род принадлежал к сенаторскому сословию, ему была открыта обычная политическая карьера[19 - Ученым XIX века всадническое положение Луцилия казалось само собой разумеющимся; что за ним стоял сознательный жизненный выбор, напоминает: Williams G. Tradition and originality… P. 449–452.], но он предпочел остаться всадником, как поколение спустя Аттик и еще поколение спустя Овидий. Третья ситуация была представлена Катуллом: родом из Вероны, еще не имевший римского гражданства, он (хоть, может быть, с неохотой) пролагал собой дорогу в правящее сословие для своих предполагаемых потомков, состоя в «свите» (cohors) таких заметных общественных фигур, как Гай Меммий и Лициний Кальв. Состоятельность была непременной предпосылкою всюду: бранясь, Катулл попрекает Фурия именно фантастической нищетой (№ 23 и № 26; впрочем, такую же маску нищеты он иронически надевает и на себя в № 13). Это – противоположность той фигуре стихотворца-драмодела, зарабатывающего пером, которую мы знаем по предыдущему периоду; теперь даже если поэт-всадник Лаберий развлекается, сочиняя мимы, то выйти на сцену, признав тем свою причастность к коллегии «писцов и лицедеев» (как заставил его выйти Юлий Цезарь. – Макробий, II, 7), для него – позор.

Социальная ячейка, предпочитаемая поэзией нового типа, – дружеский кружок: negotium сводил людей в более широкие социальные объединения, otium сводит в более узкие. Основа таких кружков была унаследована досужим времяпрепровождением от делового: издавна каждый сенаторский дом обрастал клиентами, сплетался политическими «дружбами» с другими домами, входил в переменчивую систему связей, наверху которой стояли principes, optimates; вот такие дома (Сципиона Эмилиана, потом Лутация Катула) и стали первыми дружескими кружками – питомниками поэзии. Конечно, при этом происходило переосмысление всех взаимоотношений, социальное неравенство покровителя и клиента стушевывалось аффектацией духовной общности и эмоциональной близости. Эмоциональный тон стихов Катулла к Кальву такой приятельский, что трудно вспомнить, что для окружающих они были клиентом и патроном; и даже в обращениях Лукреция к Меммию нимало не слышится той униженности, какая была в упоминаниях Теренция о его покровителях. Это было одним из достижений нового этикета urbanitatis. (Такое переосмысление традиционной политической дружбы на новый эмоциональный лад происходило и ретроспективно: вошедший в предания образ «дружеского кружка» Сципиона Эмилиана больше соответствует картине, созданной воображением Цицерона, чем исторической действительности.) Культ дружбы нашел удобное выражение в обычае посвящений: посвящением-обращением сопровождалось почти каждое сочинение в прозе и в стихах (кроме лишь речей и исторических сочинений, которые по-прежнему считались достоянием не «досуга», а «дела», обращенным ко всему народу), и в характере их видна широкая гамма оттенков, от официальных «дружб» Цицерона до излияний любви и вражды у Катулла. За чувствами дружбы действительно следуют чувства любви: уже у Катулла образ поэта-влюбленного оттесняет, а у элегиков следующего периода вытесняет образ поэта приятельского досужества.

4

Переход от последних гражданских войн Республики к принципату Августа не отменил установившейся связи поэзии с понятием otium, но резко изменил само ощущение этого otium’a. Otium стал из частного дела общественным делом: это то, чего лишен был римский народ во время раздоров и что было возвращено ему победою миротворца-Августа. В программной I эклоге Вергилия Титир в первых же строках говорит: О Meliboee, deus nobis haec otia fecit (I, 6: «О Мелибей, это бог сотворил нам такие досуги…»), а Гораций начинает не менее программную оду II, 16 строками: Otium divos rogat… Otium bello furiosa Thrace, otium Medi pharetra decori… («Мира у богов просит мореход… Мира просит Фракия, буйствующая войною, мира – мидийцы, красующиеся колчанами…). Ощущение исторической катастрофы, мысли о конце света и о новом его возрождении вызывают представления о «золотом веке» (4-я эклога) и Блаженных островах (16?й эпод), а с ними – о присущей «золотому веку» праздности, otium, когда земля и боги сами все дают людям; это входит в пропагандистскую мифологию новой власти. «Досуг» становится всенародным благом, и поэзия, причастная «досугу», оказывается интересна всем.

Это было подготовлено не только преходящей волной общественного настроения, но и устойчивым расширением культурной подготовки читающей публики. Укрепившаяся в Риме система образования незаметно делала свое дело: к концу I века до н. э., по-видимому, уже все население Рима было практически грамотным: за помпейскими граффити I века н. э. чувствуется уже долгая привычка выражать свои эмоции письменно (зато сельский люд, rusticitas, оставался нарицательно невежествен еще при Квинтилиане. – II, 20, 6). А надстройка над грамотностью, интерес к словесному искусству, стала достоянием не только той образованной верхушки, которая составляла публику предыдущего периода, но и достаточно широких средних слоев городского населения, прежде довольствовавшегося школой и театром. Только запросами этого нового круга публики можно объяснить появление двух новых форм распространения поэзии – библиотеку и рецитацию: и то, и другое было рассчитано на тех любителей, для которых покупка книги была не по средствам.

Образцами для публичных библиотек были, во-первых, разумеется, библиотеки греческих городов (в том числе такие, как геркуланская школьная библиотека эпикурейской литературы), во-вторых же, те римские частные библиотеки, хозяева которых охотно допускали туда посторонних (как Лукулл – см.: Плутарх, «Лукулл», 42). Первую в Риме публичную библиотеку открыл Азиний Поллион в атрии Свободы в 39 году (Плиний Старший, XXXV, 10); вторую, по его примеру, – Август в новопостроенном храме Аполлона Палатинского в 28 году; третья была открыта в портике Октавии. Образцами для публичных рецитаций были, во-первых, школьные декламации, во-вторых же, домашние рецитации в кругу друзей; а толчком к их распространению могла стать такая внешняя причина, как упадок книжного дела в Риме в конце 30?х годов, когда конфликт Октавиана и Антония нарушил подвоз папируса из Египта. Первым устроителем публичных рецитаций был опять-таки Азиний Поллион («он первый из римлян стал оглашать свои сочинения в присутствии публики». – Сенека, «Контроверсии», IV, пролог, 2; видимо, это были оба его жанра, трагедия и история, ставшие в рецитациях традиционными раньше других. – Ср.: Светоний, «Август», 89).

Если таково было внимание к поэзии со стороны широкой публики, то тем более приходится его предполагать в публике образованной. В предыдущем периоде риторические школы были местами обучения и не более того; в эпоху Августа мы видим по воспоминаниям Сенеки Старшего, что риторические школы становятся подлинными клубами образованной молодежи, диктующими вкусы не менее, чем дружеские кружки прежнего неотерического типа[20 - О публике и общественной роли риторических школ см.: Bornecque H. Les dеclamations et les dеclamateurs d’apr?s Sеn?que le p?re. Lille, 1902.]. В частности, трудно отделаться от впечатления, что именно среди публики риторических школ окрепла первая слава молодого Овидия (Сенека, «Контроверсии», II, 10). В предыдущем периоде мы не имеем ни одного прямого указания на торговлю книгами стихов – те роскошные издания, о которых мы читаем у Катулла (Суффена в № 22; самого Катулла в № 1), были явно не продажными, а подносными, сделанными по авторскому заказу. В эпоху Августа о торговле стихами говорится как о чем-то само собой разумеющемся (Гораций, «Послания», I, 20, 1–19; «Поэтика», 345–346, с упоминанием книготорговцев Сосиев), причем книги, затрепанные городскими читателями, после этого еще перепродаются в провинцию («в Утику или Илерду». – Гораций, «Послания», I, 20, 13). Отсюда уже только один шаг до провинциального книгоиздательства и книготорговли, сведения о которых появятся у Марциала и Плиния Младшего.

Может быть, с практикой рецитаций связаны случаи эстрадного исполнения стихов, нимало не рассчитанных на пение: вергилиевские «Буколики» имели такой успех, что часто даже исполнялись певцами со сцены (Светоний, «Вергилий», 26). После этого неудивительны и предания о том, как на улицах Рима толпы сбегались поглядеть на улице на Вергилия (там же, 11), и слова Горация о том, как прохожие показывают на него друг другу («Оды», IV, 3, 22). Поэзия действительно стала в Риме в эту пору предметом общего внимания, оттеснив прозу: литература «досуга» взяла на себя функции литературы «дела». И это – несмотря на то, что никаких попыток снизиться до массового уровня при этом не делалось; наоборот, знамениты стали горациевские настойчивые повторения мотива Odi profanum vulgus («Оды», III, 1, 1; ср.: II, 16, 39; «Послания», 1, 19, 37 и др.).

И Вергилий, и Гораций, и другие поэты, снискавшие эту популярность и ставшие классиками «золотого века» латинской поэзии, были выучениками все той же неотерической школы. Но от своих учителей, поэтов поколения Катулла и Кальва, они отличались тем, что впустили в замкнутый мир элитарных стихов-безделок, эпиграмм и мифологической учености большие темы современной судьбы Рима.

Эподы Горация против Канидии и выскочки-вольноотпущенника еще держатся в рамках личных нападок катулловского стиля; но ни оба эпода к римскому народу (9 и 16), ни знаменитая идиллия в кавычках «Beatus ille…» (2) уже не вмещаются в эти рамки. Сатира I, 2, считающаяся самой ранней, могла бы быть написана Луцилием, но за нею следует отмежевание от Луцилия в сатирах I, 4 и 10, а затем нравоописательные произведения, все больше отрывающиеся от луцилиевской небрежной злободневности и тяготеющие к обобщению и самопоучению. А затем в одах Гораций подчеркивает свой идейно-тематический разрыв с александрийской традицией тем, что берет за формальный образец не эллинистическую, а музейную классическую лирику VII–VI веков до н. э.: этим он как бы перевыполняет александрийское ученое задание и демонстративно выносит свою поэзию в иной контекст – публика, подразумеваемая ею, живет не эстетскими книжными интересами, как в Александрии, а общественными и политическими, как при Солоне и Алкее.

Еще более выразительна в своей александрийской технике «Энеида» Вергилия с ее постоянной игрой реминисценциями из Энния (как известно, значительная часть фрагментов Энния дошла до нас именно в качестве параллелей к отдельным строчкам «Энеиды», бережно выписанных Сервием, Макробием и другими позднеантичными толкователями Вергилия). Монтируя новые стихи из неизбежного материала старинных стихов, Вергилий делал то же самое, что делали александрийские поэты, обновляя греческую классику; этого не мог делать Энний, не располагая в молодой латинской поэзии никакими «старинными стихами», это могли делать, но не делали неотерики, предпочитая, как Энний, строить на пустом месте. Словесная опора на Энния совмещалась со структурной опорой на Гомера – при этом на александрийски конденсированного Гомера: топика, рассеянная у Гомера по 48 книгам (буря у чужих берегов, рассказ на пиру, война из?за женщины), сосредоточивается у Вергилия в 12 книгах. Это придает «Энеиде» такую глубину ассоциаций, какой еще никогда не располагал античный эпос, и это позволяет поэту развернуть символику своей идеи судеб Рима так, как эта идея была подсказана ему современными историческими событиями. «Энеида» – поэма не анналистическая, а мифологическая, в представлении первых читателей она должна была ассоциироваться и по теме, и по стилю не со школьным энниевским, а с ученым неотерическим эпосом, хотя и разросшимся до неожиданной величины; но идея судеб Рима, исторической смены крушений и обновлений придавала этой поэме не кружковый, а общенародный интерес. Точно так же и «Георгики» всеми своими чертами напоминали прежде всего ученый эпос аратовского типа; но идея спасительного труда, в котором залог бытия и человека, и человечества, и римского народа, перерастала эти рамки.

Наконец, величайшая поэма следующего поколения, «Метаморфозы» Овидия, еще очевиднее продолжала и тематику, и поэтику неотерического мифологического эпоса, даже не обновляя ее большой идеей, а лишь перерабатывая из малых лабораторных форм в большую общедоступную. Если это удалось и «Метаморфозы» навсегда стали после «Энеиды» самым популярным произведением римской поэзии, то это значит, что вкусы широкой читательской публики окончательно освоились с новым стилем словесности. Дальше уже оставались обычные перспективы литературной динамики: с одной стороны, попытки искусственно создать новую элитарную поэзию (маньеризм I века н. э., архаизм II века н. э.), с другой – массовое производство мифологической поэзии по готовым образцам (над которым будет издеваться Ювенал), скука эпигонства и неофициальная популярность менее канонизированных жанров (эпиграммы Марциала, гордящегося своим читательским успехом).

Знаменательным итогом этого сдвига читательских интересов было появление новых поэтов в программе грамматической школы: Цецилий Эпирот (преподавал с 25 года до н. э.) «первый стал читать с учениками Вергилия и других новых поэтов» (Светоний, «О грамматиках», 16). Не исключено, конечно, что это было результатом правительственной пропаганды, давления сверху, однако уверенности в этом нет: Эпирот был отпущенником Аттика, другом репрессированного Корнелия Галла, так что связан был скорее не с официозной культурой, а с оппозицией. К сожалению, история римской школы для нас темна и мы не знаем, как стали соотноситься в программе новый Вергилий и старый Энний, не знаем и того, какие «другие новые поэты» попали в этот школьный круг. Во всяком случае, вернее считать это обновление программы стихийным, а не навязанным явлением культуры.

Утверждение нового вкуса не обходилось без сопротивления. Сопротивление шло с двух сторон, из школы и со сцены. Школа (за исключением таких новаторов, как Цецилий Эпирот) держалась за старых поэтов просто в силу своей обычной функции – поддержания традиционализма и связи с прошлым. Театр же опирался на вкусы самого массового слоя потребителей культуры – тех городских низов, до которых еще не дошли вкусы книжных читателей: здесь держался (и удержался до конца античности) все тот же мим, время от времени перемежаемый возобновлениями комедийной классики Плавта и других. Между школой и сценой были точки соприкосновения: так, грамматик Крассиций Панса (Светоний, «О грамматиках», 18) «сначала был близок к сцене и помогал мимографам, затем преподавал в школе», а потом ушел в стоическую философию; это значит, что у литературно-театрального архаизма могли быть общие теоретики.

Как школа, так и сцена оставались важными средствами общественного воздействия и поэтому пользовались вниманием правительства Августа; новой поэтической школе пришлось выдержать борьбу с архаистами, памятником которой осталось большое послание Горация к Августу (II, I)[21 - См.: La Penna A. Orazio е l’ideologia del principato. Torino, 1963. P. 148–162. He лишена интереса и старая работа: Благовещенский Н. М. Гораций и его время. СПб., 1864. Гл. 7. О литературных партиях в Риме Августова века.]. Здесь Гораций высмеивает их логику: «что старше, то и лучше» (ведь и старое когда-то было новым), напоминает, что и греческие шедевры были когда-то литературным новаторством (порожденным обстановкой такого же otium’а, какой теперь водворился в Риме, – стк. 90–117), попрекает драматургию необходимостью приноравливаться к вкусам невежественной черни (а между тем книжная поэзия опирается на вкусы образованных ценителей с самим Августом во главе). Попытки новой школы подчинить себе и сцену, несомненно, делались: грамматик Мелисс, отпущенник Мецената, писал «трабеаты», комедии из всаднической жизни (Светоний, «О грамматиках», 21), а Гораций в «Поэтике» так подробно останавливается на забытом жанре сатировской драмы едва ли не потому, что и этот жанр было соблазнительно возродить в качестве комедии, но более возвышенной, чем те, которыми тешилась римская публика.

Такое стремительное возвышение общественной роли поэзии требовало теоретического осмысления[22 - См.: Kroll W. Studien zum Verst?ndnis… Kap. 2–6; Madyda L. De arte poetica post Aristotelem exculta quaestiones selectae. Cracoviae, 1948.]. Оно было подготовлено изучением классической поэзии в грамматических школах, которое велось по традициям греческой поэтики: поэзия как искусство подражания, содержание и форма как предмет и средства подражания, конечная цель как «услаждение» (эпикурейцы) и «поучение» (стоики), «дарование» и «наука» как качества необходимые в поэте. Эти схемы, выработанные эллинистической педагогикой, не отличались глубиной и причудливо упрощались в применении к современному материалу. Лукреций, написавший одну из самых вдохновенных латинских поэм, объясняет свое обращение к поэтической форме всего-навсего желанием подсластить читателю трудное философское содержание, как врач подслащивает больному горькое лекарство, помазав медом края чашки (IV, 10–25). Цицерон в речи за Архия, поэта-импровизатора из свиты Лукулла, перечисляя достоинства поэзии, может сказать лишь, что она дает отдохновение уму (12), предлагает примеры достойного и доблестного поведения (14) и увековечивает славу римских героев, а стало быть, и всего римского народа (22–30). Гораций в послании к Августу, аналогичным образом заступаясь за поэзию, сдвигает эту шкалу на одну ступень: об отдохновении и развлечении не упоминает (это дело комического театра, против которого он борется), о воспитании нравов благими примерами и о прославлении римской доблести говорит лишь бегло (стк. 126–131), но зато добавляет, что именно поэзия слагает для общества молитвы, которые склоняют к нему милость богов (132–138). Этот же последний мотив получает развитие в следующем послании о поэзии – в «Поэтике»: поэзия творила чудеса и учила людей цивилизации при Орфее и Амфионе, вела людей к доблести и правильной жизни при Гомере и Тиртее (391–407). Мы видим, что в эпоху Августа об общественной роли поэзии говорится в более высоких выражениях, чем в эпоху Цицерона. Это подтверждается и другими произведениями: например, одами к Вакху того же Горация (III, 25 и II, 19), патетически представляющими поэта в состоянии божественного вдохновения, или одой к богослужебному хору (III, 1), представляющей поэта жрецом Муз при исполнении священнослужительских обязанностей.

В поэтическом языке утверждается новое слово для обозначения поэта: vates, «вещатель», «пророк». У него своеобразная история[23 - Это – тема центральной главы в книге: Newman J. К. Augustus and the new poetry. Ch. 4. The concept of vates.]. Оно притязало быть синонимом слова poeta c древнейших времен; но Энний, утверждая в Риме «цивилизованную» поэзию по греческому образцу, решительно отверг его: vates для него – первобытные колдуны («Анналы», фр. 232) и шарлатанствующие гадатели («Теламон», фр. 272); у Лукреция оно сохраняет отрицательный оттенок, в эклогах Вергилия и эподах Горация впервые освобождается от него (в частности, в программной концовке 16?го эпода: vate me), в одах Горация становится господствующим самоназванием; а затем наступает семантическая инфляция – Овидий уже употребляет это слово без разбора и по высоким, и по низким поводам. Не исключено, что реабилитации понятия vates способствовала пропаганда культа Аполлона, покровителя Августа, и открытие его палатинского храма в 28 году. Так на смену поэту – скромному служителю театральной толпы или собственного патрона, на смену поэту – досужему любителю, сочиняющему для собственного удовольствия, является поэт в новом образе – вдохновенного пророка, посредника между обществом и божеством.

Но этот образ не безоговорочен. В той же «Поэтике» Горация тот же отрывок о божественной цивилизующей миссии поэта, потомка Орфея, имеет неожиданное продолжение. Ставится вопрос, что важнее для поэта – дарование или наука, ingenium или ars; естественно, ожидается ответ: «дарование, вдохновение» (еще Цицерон, говоря об импровизаторе Архии, со вкусом восхвалял поэта именно как носителя божественного духа); но нет, ответ дается компромиссный, в традициях школьной эклектики: «ни усердие без природных данных, ни дарование без искусства ничего не дают» (408–411; это подготовлено таким же компромиссом и в другом вопросе, «пользой или наслаждением служит поэзия обществу? – и пользой, и наслаждением: пользой старшим, развлечением молодым», 333–346). А затем следует предостережение против крайностей, и вот это предостережение вдруг оказывается очень односторонним: об опасностях педантского увлечения наукой ни слова, а об опасностях увлечения вдохновением – целая картина, карикатурный образ безумного поэта, служащий незабываемой концовкой «Поэтики» (453–476; ср. 295–300). Причину этого называет сам Гораций, и причина эта – социального характера: когда поэзией занимаются люди знатные, богатые и досужие, то им лень тратить силы на серьезное изучение этого дела и в то же время очень легко окружить себя льстецами-клиентами, готовыми восторгаться каждым их словом (366–384, 419–437). В послании к Августу (102–117) Гораций заглядывает в социальные причины этих культурных явлений еще глубже: некогда римское общество было поглощено хозяйственными делами, negotium’ом, а теперь, когда заботу о державе принял Август (1–4), у всех явился досуг, otium, и на этом досуге народ бросился сочинять стихи: «все мы, учен, не учен, безразлично, кропаем поэмы» (117). Длинный перечень неведомых нам поэтов, приятелей Овидия («Письма с Понта», IV, 16), может быть иллюстрацией к этим словам старшего поэта. Образ поэта начинает раздваиваться: духовно он пророк (или притязает быть таковым), а в быту он может оказаться посмешищем.

Житейская среда писателя тоже меняется. Кружковая жизнь остается, но в ее этикете выступают иные черты. Самым знаменитым средоточием литературной жизни на переходе от Республики к принципату был кружок Мецената. Он складывается в 40–37 годах, рассыпается, по-видимому, после 23 года (заговор Мурены, свойственника Мецената, и охлаждение к Меценату Августа) и 19 года (смерть Вергилия); умер Меценат в 8 году до н. э.

Меценат, имя которого стало нарицательным уже через сто лет (ко времени Марциала)[24 - К сожалению, эта важнейшая для социальной истории римской поэзии фигура не исследована удовлетворительно ни в популярной брошюре: Fougnies A. Mеc?ne. Bruxelles, 1947, ни в отвлеченных психологических реконструкциях: Andre J. М. Mеc?ne. Paris, 1967.], был очень показательной фигурой именно по своему отношению к otium и negotium: всадник, никогда не занимавший никаких должностей, «человек поистине неусыпный, зоркий и деятельный, когда дело требовало усердия, но при малейшей возможности отстраниться от дел расслаблявшийся в досуге и неге пуще всякой женщины» (Веллей, II, 88; ср.: Тацит, «Анналы», XIV, 53 – о меценатовском otium peregrinum; Меценат добивался от Августа возможности жить в Риме как бы находясь в отлучке). Традиционное отношение к «делу» и «досугу» здесь как бы вывернуто наизнанку: нормальное состояние человека – otium, передышки в нем – negotium; чтобы это оправдать, такой otium тоже представлялся как служение высокой цели. Этим оправданием оказывалось покровительство поэтам: сам Меценат писал манерные стихи в бытовой и ученой неотерической традиции, но покровительствуемых поэтов побуждал к высоким темам, и подчас настойчиво (haud mollia iussa, «нелегкое твое повеление», называет Вергилий тему «Георгики» и продолжает: «без тебя не посягает ум ни на что высокое…». – «Георгики», III, 41–42).

Кружок Мецената был наследником обеих миновавших эпох – и таких кружков, которые мы представляем себе при Сципионе и Лутации Катуле, и таких, которые мы видели при Кальве и Катулле. Отношения между главой и членами кружка в первую эпоху были иерархически-клиентские, во вторую равноправно-дружеские; в кружке Мецената они наложились друг на друга, и притом не без противоречий. Социальное положение новых поэтов часто бывало ниже среднего: Вергилий – сын мелкого крестьянина из поденщиков, Гораций – внук вольноотпущенника, Проперций (и, видимо, большинство других) – из всадников, разоренных конфискациями 42 года. Разница положения между ними и Меценатом чувствовалась: Меценат мог писать Горацию дружеские стихи-безделки в панибратском стиле Катулла и с реминисценциями из него («Если пуще я собственного брюха не люблю тебя, друг Гораций…». – Светоний, «Гораций», 2), Гораций же мог писать Меценату лишь возвышенно («Меценат, великая моя краса и оплот, если безвременная сила похитит тебя, половину моей души, то зачем мне жить другою…». – «Оды», II, 17; высокопарен даже нарочито-вульгарный эпод 3).

Конфликт между дружескими и клиентскими отношениями показательнее всего выступает в послании I, 7: Меценат по-дружески просит Горация приехать к нему из подаренного им, Меценатом, имения. Гораций принимает просьбу друга за приказ патрона, отвечает отказом и пишет, что ради своей независимости он готов отказаться и от имения. В целом Меценату, кажется, удалось поддержать в своем кружке традицию неотерической дружбы или игры в дружбу.

Во втором литературном центре этого времени, кружке Валерия Мессалы, этого не было, и старинные клиентские отношения между главой и членами кружка чувствовались сильней: панегирик Мессале из тибулловского сборника трудно представить себе в устах Горация или Проперция. Причиною этого (по крайней мере отчасти) было то, что Мессала не был частным otiosus’ом, как Меценат, а, напротив, был одним из главных деятелей сената: к досужему покровителю досужий поэт еще мог обращаться по-дружески, но к покровителю – государственному мужу досужий поэт мог обращаться только снизу вверх.

Это напоминает нам, что формы высокого отклика поэзии времени Августа на современные события – символический эпос Вергилия, профетическая лирика Горация – были совсем не такими самоподразумевающимися, как кажется. Наряду с горациевской концепцией «цель поэзии – связывать людей с богами» продолжала существовать и цицероновская концепция, гораздо более общедоступная: «цель поэзии – славить доблесть великих мужей и тем самым всего римского народа». Спрос на панегирическую поэзию традиционного образца («воспевание побед») продолжался и даже усиливался. Варий, старший из поэтов Меценатова кружка, написал панегирик Августу (из которого Гораций цитирует два стиха в послании I, 16, 27–28). Сам Вергилий в «Георгиках» (III, 46–47), задумывая новую поэму, писал: «Скоро препояшусь я воспевать жаркие битвы Цезаря и нести хвалу ему в дальние века…», а Проперций (II, 34, 61–66) уточнял это намерение: «Вергилию, ныне воспевающему битвы Энея… любо петь победные корабли Цезаря при Фебовом Акции…». Иными словами, и здесь намечалась панегирическая поэма обычного типа, и потребовалось немалое творческое усилие, чтобы свернуть с проторенного пути.

Судя по всему, такой прямолинейный подход к задачам поэзии поддерживался самим Августом: из светониевской биографии Горация мы знаем, как Август «поручил» Горацию прославление ретийских побед Тиберия и Друза и как требовал от поэта послания, обращенного лично к нему. Едва ли не этим вкусам Августа мы обязаны и любопытнейшим отголоском официозной критики, донесенным до нас бесхитростным Веллеем (II, 36): «Лучшие поэты нашего времени – Вергилий и Рабирий», – этот Рабирий, видимо, автор именно поэмы о победе над Антонием при Акции (см.: Сенека, «О благодеяниях», VI, 3, 1), в глазах Августа имел заведомое право стоять наравне с Вергилием. Ничего удивительного здесь нет – Август держался тех же привычных взглядов, что и Сципион и Цицерон. Удивительнее то, что Меценат был более чуток, дозволял «своим» поэтам больше свободы и гибкости и едва ли не оберегал их от прямого давления Августа. Вместо прямого панегирика в кружке Мецената разрабатывался косвенный панегирик, recusatio, поэзия отказа (по Каллимахову образцу)[25 - См.: Wimmel W. Kallimachos in Rom. Wiesbaden, 1960; Williams G. Tradition and originality… P. 102, 557.]: «Мне ли воспевать твои подвиги, и такие-то, и такие-то? нет, мой слабый дар уместен лишь для стихов о любви и пр.; но скоро и я воспою такие-то и такие-то деяния…». Здесь домысливать панегирические восторги предоставлялось собственному воображению читателя, и это давало художественный эффект куда более тонкий, однако не всем доступный. Поэзия, обессмертившая Августа, создавалась не по его заказу, а во многом вопреки ему, – об этом не следует забывать.

Понятно, что такое состояние поэзии, когда общественное настроение выливается в хвалу государственной власти вопреки вкусам самой этой власти, – такое состояние может быть лишь непродолжительным. Поэзию эпохи Августа создало то поколение, которое выросло до Августа, в эпоху гражданских войн, и приветствовало его как спасителя; оно сошло со сцены вместе с Горацием и Меценатом, около 8 года до н. э. Дальше пути поэзии разошлись. Вергилий остался достоянием школы, окаменевая в канон. А массовая поэтическая деятельность пошла по путям наибольшего спроса и наименьшего сопротивления: с одной стороны – как прямой отклик на современные события в виде панегирической поэмы (Рабирий, Корнелий Север, Альбинован Педон), с другой стороны – как прямой уход от современности в виде ученой мифологической поэмы (Туск, Камерин, Луп, Ларг, Тринакрий, Кар, Тутикан и прочие во главе, конечно, с тем самым Овидием, которому мы обязаны этим перечнем эфемерных знаменитостей в «Письмах с Понта», IV, 16). Энний когда-то свою «Летопись» начал мифом, а кончил панегириком; теперь эти два полюса разъединились окончательно. Ни панегирические, ни мифологические поэты ранней империи не сохранились для потомства: в историю литературы вошли не они, а экспериментатор Лукан, обличитель Ювенал и ироник Марциал.

5

Таков был путь становления римской поэзии – от долитературного периода до времени Империи, когда место поэзии в римской культуре уже ничем не отличалось от места поэзии в эллинистической греческой культуре; дальнейшее развитие их пошло уже параллельно.

Поэзия была детищем otium’а, досуга: сперва досуга праздничного, предоставляемого толпе, потом досуга будничного, доступного имущим, потом досуга всеобщего, чудом достигнутого после гражданских войн, и наконец, досуга самоподразумеваемого, которым будет питаться поэзия Империи.

На первом этапе это была поэзия для масс, но не для знати; на втором – для образованных верхов, но не для масс; на третьем, недолгом, – для всего общества; на четвертом, в эпоху Империи, это была поэзия для поэзии, живущая уже больше инерцией, чем спросом.

Средствами распространения этой поэзии были сперва сцена и школа; потом – книга в частном потреблении; потом – библиотеки, рецитации и книготорговля в Риме; а в эпоху Империи – то же самое в повсеместном масштабе.

Греки для римлян служили на первом этапе наемными мастерами; на втором этапе – советниками; на третьем – соперниками; а в эпоху Империи всякий контраст между римлянами и греками в поэзии стирается.

Наконец, образ поэта – это поначалу образ театрального поденщика и клиента высоких покровителей; потом – образ изысканно-ученого сибарита; потом – вещего пророка, несущего людям глас богов и богам молитвы людей; а потом опять происходит возвращение к началу: вещий пророк оказывается в то же время смешным чудаком и часто голодным клиентом в этой земной жизни. Этот двоящийся образ останется потом надолго в истории не только римской, но и позднейшей европейской литературы.

P. S. Подробный очерк истории римской литературы (и одновременной с ней греческой), где отмеченные здесь закономерности прослеживаются более детально, напечатан в «Истории всемирной литературы». Т. 1. М., 1983[26 - В настоящем издании – т. II, с. 46–180. – Прим. ред.]. Из всего здесь рассказанного менее всего привычно для советской науки оказалось греческое, александрийское, эстетское происхождение высокоценимого жанра сатиры: до сих пор продолжают повторять патриотический домысел Квинтилиана, будто и «сатира – целиком наша», и добавлять к нему романтические соображения о том, будто греческий дух стремился к идеальному, а римская Муза «ходила по земле».

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III–II ВЕКОВ ДО Н. Э

Текст дается по изданию: История всемирной литературы. М.: Наука, 1983. Т. 1. С. 423–437.

1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Первоначально Рим был лишь небольшим политическим центром племени латинов в средней Италии. На севере соседями Рима были этруски, народ невыясненного происхождения, с развитой культурой, своеобразно сочетавшей восточные и греческие элементы; на востоке – горные италийские племена, говорившие преимущественно на оскском языке, родственном латинскому. На протяжении VI–IV веков Рим постепенно превращался из родовой общины в рабовладельческое государство. Этот процесс протекает в Риме почти так же, как двумя столетиями раньше в Греции. Особенностью римских условий было то, что это развитие происходило в трудной обстановке внешней борьбы на два фронта: с одной стороны, против этрусских торгово-ремесленных полисов, с другой стороны, против горных италийских племен, еще не вышедших из родового строя. Эта борьба требовала от Рима такого напряжения всех сил, какое могло быть достигнуто лишь с помощью самой строгой военной и родовой организации. Твердая дисциплина в войске, твердые законы в государстве, твердая власть отца в семье – вот основа римского общества этого времени; даже народное собрание в Риме было организовано по-военному. Pietas (благочестие) – залог верности заветам богов и предков, fides (верность) – залог единства и нерушимости общества, gravitas (серьезность) – залог разумной линии поведения, constantia (твердость) – залог верности избранной линии поведения – вот основы римской нравственности, входящие в понятие virtus (доблесть, добродетель); все они подчинены мысли о благе общины. Знать цену всему хорошему и дурному в жизни и уметь ставить выше всего блага государства, потом семьи и лишь потом свое собственное – к этому сводится знаменитое определение традиционной римской добродетели, сохранившееся в отрывке из сатур Луцилия (конец II века).

Борьба Рима с италиками и этрусками закончилась победой: к середине III века вся Италия подпала под римскую власть. Рим был одновременно оплотом земледельческой латинской равнины и торговым пунктом на скрещении речных и сухопутных путей; поэтому он счастливо сочетал два качества, какими его противники обладали лишь порознь: патриотизм сплоченной сельской общины с гибкостью и широким кругозором развитого торгового полиса. Это же сочетание качеств позволило Риму широко воспринимать внешние культурные влияния, не теряя в то же время традиционного своеобразия своего духовного облика. Вся духовная культура раннего Рима представляет собой сложное взаимодействие элементов италийских, этрусских и греческих, и роль греческого элемента, понятным образом, была здесь особенно велика. Греческая культура влияла на римскую как непосредственно, через греческие колонии южной Италии, так и косвенно, через этрусков. Даже пифагорейство, столь сильное в греческой Италии VI–V веков, нашло отголосок в римских преданиях о царе Нуме Помпилии. Таким образом, ко времени непосредственного столкновения Рима и Греции римское общество уже было подготовлено к усвоению греческой духовной культуры в ее классических образцах.

Объединение Италии под властью Рима привело к тому, что языком италийской культуры стал язык Рима – латинский язык. На оскском языке литература не сложилась, и даже оскский фольклор – ателлана (о котором – ниже) – получил литературную обработку лишь в латыни; на этрусском языке литература, по-видимому, ограничивалась религиозным и культовым содержанием.

Ранняя латинская словесность была, конечно, также преимущественно устной; нам она известна лишь по упоминаниям позднейших писателей и ничтожным отрывкам. Почти целиком она служила нуждам государства и рода. В сенате и в народном собрании произносились политические речи. «Законы XII таблиц» заучивались молодежью как основа римской нравственности. Верховный жрец вел на белых досках летопись (анналы), где отмечались имена должностных лиц, знаменья, списки побед и поражений – все, что свидетельствовало о милости или немилости богов к римскому народу. На празднествах пелись гимны в честь богов. Молитвы, оракулы, заклинания имели ритмическую форму. Во время триумфа – победного шествия войска через Рим – солдаты распевали насмешливые стихи, чтобы не сглазить удачу. Свадьбы сопровождались пением шуточных песен. На похоронах знатных лиц плакальщицы вели причитания (нении), а родственник умершего произносил над ним похвальное слово; отголоски этих речей и плачей можно видеть в сохранившихся надгробных надписях.

Наибольший интерес для развития римской словесности имели две ее формы: пиршественные песни (зачаток эпоса) и игровые представления (зачаток драмы). Пиршественные песни исполнялись на пирах, во славу подвигов предков; предполагается, что именно в них сложились поэтические легенды о Ромуле, Кориолане и других римских героях, перешедшие потом в историческую традицию. По-видимому, в этих песнях выработался национальный стихотворный размер римского эпоса – так называемый «сатурнийский стих», не метрического склада (как у греков), а тонического; к III веку он имел настолько законченную художественную форму, что Ливий Андроник и Невий, введя греческие размеры для римской драмы, не решились это сделать для римского эпоса и писали свои поэмы сатурнийским стихом, лишь слегка метризованным на греческий лад. Только со времени Энния сатурнийский стих был вытеснен в эпосе гексаметром.

Игровые представления в Риме были двух родов, одни – сложившиеся под этрусским влиянием, другие – под оскским. Представления первого рода напоминали, по-видимому, первичные формы аттической хоровой комедии: два полухория перекликались насмешливыми стихами – фесценнинами (от этрусского города Фесценния). Первоначально эти игры были частью обряда на сельских празднествах урожая, потом проникли в город, вобрали в себя элементы этрусской музыки и пляски, утратили хоровой характер и в таком виде вошли в постоянную программу римских игр (с 364 года до н. э. по традиционной хронологии). Представления второго рода напоминали первичные формы дорийской фарсовой комедии и назывались ателланами (от оскского города Ателлы): это были комические бытовые сценки, в которых неизменно участвовали четыре персонажа-маски – молодой дурак Макк, старый дурак Папп, обжора и хвастун Буккон, коварный горбун Доссен; по-видимому, такие представления во многом напоминали позднейшую итальянскую commedia dell’arte и, может быть, были одним из ее источников. Ателланы также входили в программу римских игр, и судьба их была счастливее: когда после 240 года представления этрусского образца на праздничной сцене были полностью вытеснены представлениями переводных греческих драм, ателлана уцелела и продолжала ставиться в виде эксодия, дивертисмента (так в театре Нового времени после трагедии ставился водевиль).

Сенатские речи, застольные песни, театральные представления на каждом празднестве – все это было хорошей школой художественного слова, исподволь готовившей латинскую словесность для перехода от устного этапа к литературному. Решающий шаг в этом переходе был сделан в начале III века, когда виднейший римский политический деятель Аппий Клавдий Слепой (консул 307 и 296 годов) первым стал записывать свои речи и первым составил под своим именем сборник нравственных сентенций в сатурнийских стихах. Еще Цицерон знал и ценил знаменитую речь, которой престарелый Аппий в 280 году убедил сенат не заключать мир с Пирром Эпирским. После того как достоянием письменности стали серьезные темы речей и моральных поучений, легче было сделать второй шаг и перейти к письменной поэзии – эпосу и драме. Этот шаг был сделан Ливием Андроником и Гнеем Невием.

Создание римской письменной поэзии неразрывно связано с общими переменами в жизни Римского государства в середине и второй половине III века до н. э. В это время римское оружие впервые выходит за пределы Италии, в двух тяжелых войнах (Первая и Вторая Пунические войны, 264–241 и 219–202 годы до н. э.) Рим наносит поражение своему опаснейшему соседу – Карфагену и устанавливает господство над всем западным Средиземноморьем. Рим впервые ощущает себя мировой державой, равной по значению Македонии, Египту и царству Селевкидов. Появляется необходимость заботы о международном престиже Рима, тем более настоятельная, что общественное мнение греческого мира с опаской смотрело на новое италийское государство. Рим обращается к средствам литературной пропаганды: сенатор Фабий Пиктор с помощью греков-секретарей пишет на греческом языке и для греческих читателей первый обзор римской истории, выставляя на вид троянское происхождение, исконную доблесть и высокие цели Рима (ок. 210 – ок. 205). Сочинения Фабия и его продолжателей, также писавших по-гречески (до нас не дошедшие), стали первыми созданиями римской исторической прозы.

Тот же рост самосознания побуждает Рим и внешне приобрести облик, достойный мировой столицы. Город обстраивается греческими храмами, учреждает новые пышные празднества по греческому образцу, и в программе этих празднеств театральные представления занимают все больше места. Цель этого праздничного блеска была двоякая: во-первых, поддержать престиж новой столицы перед греческим миром и, во-вторых, ублажить широкие массы населения, истомленного тяжелыми войнами. Ни о какой духовной эллинизации римской правящей знати еще нет и речи: греческий театр для нее не часть внутреннего мира, а лишь предмет роскоши, рассчитанный на иностранцев и чернь. Поэтому литературные занятия у нее в пренебрежении: все поэты первого столетия римской литературы происходят из средних и низших слоев общества и не из Рима, а из более глубоко эллинизированных областей Италии.

Такова была эпоха, выдвинувшая трех первых римских поэтов: Ливия Андроника, Гнея Невия и Макция Плавта. Из их произведений сохранились лишь комедии Плавта; все остальное дошло лишь в скудных отрывках. Их достижения были подготовлены творчеством нескольких поколений безымянных авторов, сочинявших героические песни для пиров и сценарии для праздничных театров. Но то были произведения малого объема; главное, чему должны были первые поэты учиться у греков, было искусство большой сюжетной формы – эпоса и драмы, – которая позволила бы придать художественную законченность этому словесному опыту.

Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров

Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров

Занимательная Греция

4.67

4.67