По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

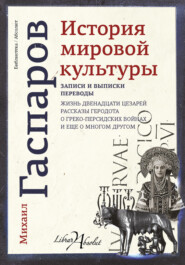

Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

Автор

Год написания книги

2021

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Настежь отверста она и зияет огромною пастью.

(V, 373–375. Пер. Ф. А. Петровского)

Только так, растворив мысль о собственной смерти в мысли о всеобщей смертности, человек может отрешиться от жажды жизни и погони за жизненными благами, обретя покой мудрости и глядя на мир, как путник с твердой земли смотрит на морские бури и крушения кораблей. Покой, досуг, столь мало ценимый традиционной римской общественной моралью, становится у Лукреция высшим счастьем. Этот путь к счастью через познание мира и примирение со смертью был открыт людям Эпикуром, и Лукреций не устает восхвалять Эпикура с почти религиозным благоговением, как спасителя человечества: «Богом он был, о мой доблестный Меммий, воистину богом!» Этот религиозный пафос объясним опять-таки только конкретно-исторической обстановкой духовного кризиса Рима эпохи гражданских войн, эпохи краха старых идеалов и мучительно-напряженного чаяния новых. Между тем именно этот пафос определяет два важных отличия Лукреция от его греческих эпикурейских образцов. Во-первых, это сдвиг главного внимания с этики на физику. Для Эпикура учение о мироздании было лишь вспомогательным средством к достижению спокойствия души, Лукреций же, стремясь подчеркнуть всеобъемлющее и всеобъясняющее величие эпикурейства, сосредоточивается именно на картине Космоса, безмерного, многовидного и единого в своих закономерностях. Это роднит его уже не с Эпикуром, а с ранними греческими натурфилософами, прежде всего с Эмпедоклом (о котором Лукреций упоминает с глубоким почтением). Во-вторых, это сама поэтическая форма произведения Лукреция: Эпикур пренебрегал поэзией, видя в ней одну пустую забаву, и пользовался сухой логической прозой, Лукреций же, чувствуя себя пророком, несущим Риму свет эпикурейского спасения, ощущает потребность в поэтической возвышенности и жреческой торжественности слога; и опять-таки это роднит его с натурфилософским эпосом Эмпедокла. Отсвет величия Эпикура в представлении Лукреция падает и на его римского пророка, и о своем поэтическом творении он говорит с важностью и гордостью (именно эти слова К. Маркс назвал «громовой песнью Лукреция». – Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2?е изд. Т. 1. С. 480):

По бездорожным полям Пиерид я иду, по которым

Раньше ничья не ступала нога. Мне отрадно устами

К свежим припасть родникам, и отрадно чело мне украсить

Чудным венком из цветов, доселе неведомых, коим

Прежде меня никому не венчали голову Музы.

(I, 926–930. Пер. Ф. А. Петровского)

Зато третья особенность философской поэзии Лукреция находится в тесной связи с ее эпикурейскими истоками – это ее наглядность. Основой эпикурейской теории познания, как ее излагает сам Лукреций в четвертой книге, была вера в безошибочность ощущений; это давало поэту возможность подменять доказывание показыванием, и он широко пользуется этой возможностью. Отвлеченные доказательства его не занимают, и он сплошь и рядом строит их логически неудовлетворительно; но сравнениями и примерами он пользуется в изобилии, нанизывая их один за другим, развивая в яркие картины, наглядность которых должна служить подкреплением теоретического тезиса. В выборе примеров Лукреций изобретателен и разнообразен: говоря о движении атомов в пустоте, он напоминает, как толкутся пылинки в солнечном луче; говоря о сродстве атомов по форме, напоминает, как тянется корова к теленку, когда тот у нее отнят для заклания; объясняя, как при вечном движении атомов сохраняют покой составляемые ими тела, он приводит в пример дальний вид на толпящееся стадо или строящееся войско:

Даже и то ведь, что мы способны увидеть, скрывает

Часто движенья свои на далеком от нас расстоянье:

Часто по склону холма густорунные овцы пасутся,

Медленно идя туда, куда их на пастбище тучном

Свежая манит трава, сверкая алмазной росою;

Сытые прыгают там и резвятся, бодаясь, ягнята,

Все это издали нам представляется слившимся вместе,

Будто бы белым пятном неподвижным на фоне зеленом…

(I, 315–322. Пер. Ф. А. Петровского)

Дидактический жанр и проповеднический пафос определяют стиль поэмы: ораторский, патетический, все время рассчитанный на собеседника, которого автор то убеждает, то вызывает на спор, с постоянными повторениями, с громоздкими периодами по схеме «так как – следовательно», со смелыми словесными образами («пламя сверкает взметающимися цветами», «солнечный свет засевает поля», «гидра за валом ядовитых змей», «небесная броня» и т. п.). Лукреций сам отмечает «нищету отечественного языка», мешающую ему излагать отвлеченное философское учение, и, борясь с нею, играет всеми возможными средствами латинской речи, широко пользуется плеоназмами («жидкая влага воды…»), синонимикой (для основного понятия «атом» он употребляет в общей сложности 54 выражения), словотворчеством (более сотни его слов не встречается больше нигде у латинских писателей, если не считать прямых заимствований). Торжественная возвышенность слога заставляет Лукреция последовательно архаизировать и свою лексику, и свою грамматику: стилистическим образцом ему служит Энний, также писавший когда-то и дидактические поэмы.

Такой аффектированно архаический стиль не отменяет связи между Лукрецием и неотериками: это не естественное употребление языка, а стилистический эксперимент, как у Саллюстия. Без опыта александрийской поэзии эпос Лукреция возникнуть не мог: его жанр напоминает об Арате, его гордость преодоленным трудом и небывалой в римской поэзии темой характерна для «новых поэтов», в его описаниях природы есть влияние идиллии, а в описании любовной страсти – влияние элегии. Отличие Лукреция от неотериков в ином: свою философию ухода от мира он не хранит про себя, в дружеском кружке, а сам несет в мир, проповедь ухода от общества становится его общественным делом; и в соответствии с этим он не замыкается в камерной поэзии малых форм, а стремится к большому эпическому жанру. Все это делает его промежуточной фигурой – по возрасту и по духу – между старшим и младшим поколениями поэтов конца республики.

Если Лукреций олицетворяет уход от действительности в мир мысли, то Катулл – уход от действительности в мир чувства.

Гай Валерий Катулл (ок. 87 года – после 54 года до н. э.) был родом из Вероны в Предальпийской Галлии, еще не получившей тогда римского гражданства, большую часть жизни провел в Риме в богемном кругу молодых поэтов-неотериков, пережил здесь драматическую любовь к Клодии, одной из самых блестящих и безнравственных красавиц римского большого света, которую воспел в стихах под именем Лесбии, совершил поездку в Азию в свите наместника Меммия – покровителя и адресата Лукреция – и умер, по-видимому, еще молодым на родине, в Вероне. От него остался сборник из 116 стихотворений с посвящением Корнелию Непоту. В начале его помещены мелкие стихотворения, написанные различными лирическими размерами (полиметры), в центре – восемь крупных произведений (два эпиталамия, два эпиллия, перевод из Каллимаха с посвящением Гортензию и две элегии) и в конце – мелкие стихотворения, написанные элегическим дистихом (эпиграммы). Эта композиция не только формальна, полиметры и эпиграммы различаются не только метром, но и стилем: первые написаны с аффектированной непосредственностью, языком, близким к разговорному, вторые – рассчитанно, композиционно уравновешенно, с продуманными метафорами и антитезами.

Эта продуманная отделка каждой лирической мелочи объясняется тем, что для Катулла и его друзей-неотериков они имели программное значение. Они знаменовали их презрение к общественной жизни (делу) и полную поглощенность жизнью личной (досугом). Для общественной жизни у Катулла находится лишь изысканно-грубая брань – обычно по адресу Цезаря, Помпея и их сторонников, которые позорят и губят республику; напротив, в личной жизни, в дружеском быту воспевается каждая мелочь – встречи, пирушки, любовные и денежные удачи и неудачи, превозносятся стихи приятелей и поносятся стихи соперников, каждое проявление дружбы Катулл встречает гиперболическим славословием, а малейший признак неверности – столь же гиперболическими проклятиями. Дружеский кружок заменяет для Катулла государство, на дружеский обиход переносятся понятия общественных добродетелей: доблести, верности, твердости, благочестия. Понятно, какую роль должна была играть в этом замкнутом мирке любовь во всех ее проявлениях: любовь издали, счастье взаимности, забавы возлюбленной, гордость, сомнения, ревность, ссоры и примирения, борьба с собственным чувством, отчаяние, опустошенность.

Учителями «науки страсти нежной» были для Катулла и неотериков эллинистические поэты. Однако при переносе на римскую почву характер их эротики должен был измениться. Положение женщины в римском обществе было более независимым и уважаемым, чем в Греции. Героинями Филета, Мелеагра, Филодема были профессиональные гетеры, героинями римских поэтов стали свободные женщины из общества (подчас даже из высшего сословия, как Клодия-Лесбия Катулла).

Страсть, которая у греческих поэтов изображалась всегда с легкой иронией, как игра, в воинствующем аполитизме римских неотериков приобретает звучание серьезное, торжественное и даже трагическое, так как здесь оно освящается всем величием древних добродетелей, ставших из общественных личными: верностью, твердостью и т. д. Любовная измена здесь становится событием, потрясающим до основания всю систему жизненных ценностей. В таком контексте сама любовь приобретает новое качество – возвышенно-духовное. Это открытие духовной любви – величайшее новшество и своеобразие Катулла, выделяющее его из всей античной поэзии и роднящее с поэзией Нового времени: в античности он не имел ни предшественников, ни последователей. Сам язык его стихотворений показывает, с каким трудом рождалось это новое понятие. Античная лексика его не знала: поэт Нового времени обозначил бы физическую любовь словом «желать», а духовную – словом «любить», античный поэт обозначил физическую любовь словом «любить», а для духовной не имел слова, и Катулл мучительно ищет его в сложных перифразах: «союз святой дружбы», «желать добра», «любить, как отец детей». Это раздвоение понятия любви и лежит в основе душевной трагедии Катулла; оно объясняет и его знаменитую антитезу:

И ненавижу ее и люблю. Почему же? – ты спросишь.

Сам я не знаю, но так чувствую я, и томлюсь.

(Ст. 85. Пер. Ф. А. Петровского)

Усложнение любовной топики по-разному раскрывается на разных ступенях стихотворства Катулла. В полиметрах тема любви звучит проще и непосредственней всего: в основе стихотворения обычно лежит один мотив, который и развертывается постепенно все более гиперболически:

Спросишь, Лесбия, сколько поцелуев

Милых губ твоих страсть мою насытят?

Ты зыбучий сочти песок ливийский —

В той Кирене асафетидоносной,

Где оракул полуденный Амона

И где Батта старинного могила;

В небе звезды сочти, что смотрят ночью

На людские потайные объятия, —

Столько раз ненасытными губами

Поцелуй бесноватого Катулла.

Чтобы глаз не расчислил любопытный

И язык не рассплетничал лукавый.

(Ст. 7. Пер. А. Пиотровского)

Более сложно трактуется тема любви, когда в ней сталкиваются два противоборствующих чувства. В полиметрах это менее удается: так, стихотворение 51?е начинается картиной влюбленного томления, а заканчивается ответом Катулла самому себе, вводящим трагический аспект темы любовного досуга («Твой досуг, Катулл, для тебя обуза, твой досуг тебя и мятет и мучит…»), но от этого оно кажется распадающимся на две независимые части. Любовь как столкновение противоположных чувств находит настоящее выражение в размеренной и уравновешенной форме элегических дистихов:

Лесбия, ты говорила когда-то, что любишь и хочешь

Только меня, что тебе даже Юпитер не мил.

Да, и тебя я любил: и не так, как любят подружку —

Так, как лишь нежный отец любит родимых детей.

Нынче тебя я узнал; и хоть страсть меня мучает жарче,

Много дешевле ты все ж, много пошлей для меня.

Что же случилось? Твое безрассудство виной, что любовник

Жаждет тебя все сильней, но уж не может любить.

(Ст. 72. Пер. А. Пиотровского)

Еще более сложно выступает тема любви в больших произведениях Катулла – в элегии к Аллию (ст. 68), в эпиллиях «Свадьба Пелея и Фетиды» (ст. 164) и «Аттис» (ст. 63). Здесь те же чувства: верность, мечта о вечном союзе, измена, одиночество, тоска по прошлому – находят выражение в мифологическом сюжете и в сложной композиции частей, оттеняющих сходные или противоположные аспекты основной темы. Так, в элегии к Аллию в основную тему, личную – воспоминание о счастливых днях с Лесбией, – вставляется по сходству вторая тема, мифологическая, – мысль о безмерной любви Лаодамии к павшему под Троей Протесилаю, а в эту вторую тему – третья, опять личная, – скорбь о брате, недавно скончавшемся в Азии, на месте древней Трои. Так, в эпиллии о свадьбе Пелея и Фетиды тема любовного счастья раскрывается в мифе о любви богини Фетиды к смертному Пелею, а противоположная тема – измены и разлуки – в занимающем половину поэмы описании покрывала на брачном ложе с изображением покинутой Ариадны, причем каждая из этих тем заканчивается контрастной нотой: вставная тема Ариадны – приближением Вакха (любовь бога к смертной), обрамляющая тема Пелея – тоской о миновавшем «золотом веке» и о зле, царящем среди людей (боги покинули смертных). Еще отвлеченнее варьируются темы любви и измены, единения и разлуки в остальных произведениях центрального цикла – эпиталамиях и переведенной из Каллимаха «Косе Береники»; но и тут эмоциональная основа остается та же, произведения эти органически входят в комплекс катулловского творчества и не должны рассматриваться как простые упражнения в имитации александрийского стиля.

В действительности усвоение александрийской поэтической техники было заботой Катулла во всех без исключения его стихах, даже в тех, которые кажутся созданными стихийно и естественно. Так, даже в приведенном стихотворении о поцелуях упоминание Кирены несет в себе скрытое напоминание о великом Каллимахе, уроженце Кирены и потомке Батта. Так, в упомянутом стихотворении о муках влюбленного вся начальная часть, при всей ее несомненной искренности, переведена из Сапфо. В знаменитом «Ненавижу и люблю» те полтора стиха, которые следуют за этой классической формулой душевной раздвоенности, читателю Нового времени кажутся рассудочно суховатыми (в подлиннике это заметнее, чем в переводе). Это единство лиризма и учености, страсти и рассудочности в высшей степени характерно для Катулловой поэтики, которая вся построена на игре контрастов. Стиль Катулла играет контрастами высокого и грубого, поэтического и просторечного (так, в стихах о поцелуях рядом с перифразами и сложными эпитетами в описании Кирены сам воспеваемый образ «поцелуя» выражен просторечным диалектизмом basium), в его языке архаические обороты сопоставлены с модными греческими заимствованиями, его стих все время дразнит слушателя изысканными и эффектными ритмами. Все это, вместе взятое, создает постоянную эмоциональную напряженность, которая в зависимости от поворота темы осмысляется то как ликующая насмешка, то как трагическая мука – две крайности, между которыми мечется поэтическое сознание Катулла.

3. ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ УТВЕРЖДЕНИЯ ИМПЕРИИ

В 30 году до н. э. столетняя полоса гражданских войн в Риме оканчивается установлением власти Октавиана Августа (род. 63 год до н. э. – ум. 14 год н. э.), приемного сына Юлия Цезаря. Угроза рабских волнений в Сицилии (на которые опирался один из соперников Октавиана, Секст Помпей) и антиримского движения на Востоке (на которое опирался другой соперник Октавиана, Марк Антоний) заставила имущие слои Рима и Италии забыть о внутренних разногласиях и сплотиться вокруг Октавиана. Эта консолидация принесла ему победу и стала социальной опорой новой мировой империи.

Опыт гражданских войн показал Октавиану, что открытый разрыв с республиканским прошлым Рима слишком бестактен и тем самым опасен. Поэтому он не объявлял себя ни царем, ни диктатором и считался лишь «принцепсом» – первым человеком в республике. Все республиканские учреждения продолжали существовать и действовать, но рядом с ними и над ними появилась новая сила – авторитет принцепса, auctoritas principis («авторитетом превосходил я всех, власти же имел не более, чем мои товарищи по должностям» – так определяет свое положение в государстве сам Август). Реально власть Августа держалась, конечно, не на авторитете принцепса, а на командовании армией, но об этом официальные декларации умалчивали. Такое оформление новой государственной системы – принципата – имело для истории литературы двоякое значение.

Во-первых, отчетливого рубежа между падением республики и установлением империи не было. Официально республика продолжала существовать; более того, казалось, что Октавиан, покончив с гражданскими смутами, наконец-то возрождает республику в ее древней незыблемости и блеске. Вместе с древней республикой должны были возродиться и древние республиканские добродетели: благочестие, справедливость, верность и т. д., которыми держится от века установленная власть отца над семьей, свободного над рабами, римлянина над варварами. «Упадок нравов», уже приведший было Рим к гибели, казался чудесно преодоленным, грехи предков – искупленными, будущее Рима – светлым и ясным. Общий духовный подъем, отмечающий первые два десятилетия правления Августа, питался надеждой на возрождение древности, но не древности вообще, а республиканской древности. И литературное движение, ставшее самым ярким выражением этого духовного подъема, было в большей степени завершением литературы эпохи республики, нежели началом литературы эпохи империи.

Во-вторых, так как авторитет принцепса был не юридической, а моральной категорией и держался не на сенатском декрете, а на общественном мнении, то Август должен был особенное внимание уделять организации этого общественного мнения – прославлению своих дел и пропаганде своих целей. Важнейшим средством организации общественного мнения была литература: поэтому внимание к литературе стало частью политики Августа. Проводником литературной политики Августа был его советник Гай Цильний Меценат, имя которого впоследствии стало нарицательным. Меценат, который сам был поэтом-дилетантом, сумел уловить среди младших неотериков то неосознанное, но все усиливавшееся тяготение к примирению с цезаризмом, о котором уже упоминалось; опираясь на это, он склонил к себе самых талантливых поэтов младшего поколения, тех, которые родились в 70–60?х годах, а выступили в литературе в 40?х годах до н. э. Так сложился небольшой кружок, который стал центром литературной жизни Рима; ведущими фигурами в нем были эпик Вергилий, лирик Гораций и драматург Барий.

Новая литературная школа достигла быстрого успеха. В 30 году Гораций завершает «Сатиры» и «Эподы», в 29 году Вергилий читает победоносному Октавиану свои «Георгики», а Варий ставит на триумфальных играх трагедию «Фиест» (не сохранившуюся, но пользовавшуюся громкой славой). Около этого же времени Тит Ливий начинает свой исторический труд во славу римского народа. В 23 году Гораций издает три книги «Од», в 20 году – «Послания», год спустя умирает Вергилий, не закончив «Энеиду», но Варий по приказанию Августа издает поэму в том виде, в каком оставил ее автор. Наконец, в 17 году на торжествах, знаменовавших наступление нового века, звучит «Юбилейный гимн» Горация.

Во всех этих произведениях прямые славословия Августу занимают сравнительно немного места, а по идейной концепции они являются подлинной апологией «возрождения республики». Гораций в одах оплакивает падение древних нравов в пору гражданских войн и преклоняется перед воскресившим их Августом. «Георгики» Вергилия воспевают возрождение мелкого и среднего крестьянского хозяйства – социальной основы былого процветания Рима. Ливий описывает добродетели предков и путь Рима к мировому владычеству, завершенный Августом. Наконец, «Энеида» является как бы синтезом важнейших тем и идей эпохи: повествование о прошлом переплетается в ней с пророчествами о будущем и прославление троянской и латинской доблести служит прославлению рода Юлиев. Историческая миссия Рима и историческая миссия Августа сливаются здесь воедино.

Новые настроения требовали новых форм. Прежде всего отступает на второй план проза и выдвигается поэзия; для ведущей отрасли прозы, политического красноречия, в обстановке устанавливающейся монархии не было никакой возможности развития, идеалы нового времени подлежали не обсуждению, а прославлению, а для этого более подходящей формой была поэзия. Далее, в самой поэзии александрийский стиль, господствующий у неотериков, сменяется иным – классическим. Индивидуализм эллинистической поэзии противоречил пафосу возрождаемой римской государственности, поэтому поэзия теперь ориентируется не на эллинистическую, а на классическую греческую поэзию. Власть принцепса, приемлемая для всех сословий, была политическим идеалом нового века, греческая классика, приемлемая для всех художественных направлений, – эстетическим идеалом. Римская литература вступает в открытое соперничество с греческой: «Энеида» для Проперция «важней Илиады самой», Гораций гордится тем, что он открыл Риму ионийские ямбы в «эподах» и эолийские песни в «одах».

В свете таких идеалов поэты новой школы перерабатывают наследие своих предшественников. Оставаясь наследниками поэтической техники неотериков, они обращаются через их головы к республиканской классике: Эннию, Акцию. Стихотворения неотериков были лабораторными экспериментами на материале малых форм; произведения новой школы использовали результаты этих экспериментов для создания больших форм – эпоса, трагедии, стихотворной книги-цикла; даже лирика у Горация приобретает черты монументальности, неведомые предшествующему поколению. Напряженная игра контрастами поэтичности и грубости выражений исчезает в едином словесном сплаве, где даже разговорные слова возвышаются до поэтических; дробная пестрота стихотворных сборников превращается в продуманную и строгую композицию, в поэмах комбинация отрывков становится рассчитанным эффектом целого. На смену поискам приходит освоение достигнутого, на смену смятению – гармония и ясность. Саллюстий писал свою историю с трагической напряженностью, Ливий – с эпически величавым спокойствием. Культура новой эпохи стремится подвести итоги культуре предшествующих эпох, в то же время она становится сама образцом для культуры позднейшего времени – нормы поэтической речи, выработанные Вергилием и Горацием, канонизируются, «Энеида» надолго становится каноном «национальной эпопеи» для позднейшей Европы.

Особое значение имело это утверждение классицизма для литературы на греческом языке. В латинской литературе классицизм охватывал только область стиля, в греческой он распространялся и на область языка. Установка на подражание греческим классикам требовала подражания и их диалекту; в поэзии диалекты давно были канонизированы, теперь наступила очередь прозы: как в поэзии каждый новый эпик должен был пользоваться древним диалектом Гомера, так и в прозе каждый автор, если он притязал на художественность, должен был пользоваться давно отжившим языком аттических ораторов. Эллинистическое койне оставлялось лишь для научной и деловой прозы. Это означало торжество аттицизма: в прошлом поколении – небольшая ученая школа, в новом – он становится повсеместным литературным движением. Глашатаями его были два греческих ритора, работавших в Риме, центре нового классицизма, – Дионисий Галикарнасский (ок. 60 – ок. 5 гг. до н. э.) и Цецилий Калактинский.

Торжество аттицизма было настолько полным, что в следующем поколении полемика с азианством уже прекращается и на достигнутой языковой основе начинается подготовка ученого возрождения греческой литературы.

Глубокая перемена, наступившая в общественном настроении с окончанием гражданских войн и приходом к власти Августа, отчетливее всего видна при сравнении не поэтов, а прозаиков миновавшей и наступившей эпох – Цицерона и Тита Ливия.

Тит Ливий (59 год до н. э. – ок. 17 года н. э.), уроженец Патавия (наст. Падуя), был автором огромной истории Рима в 142 книгах под заглавием «От основания города», доведенной до 9 года до н. э. Книги группировались – и, по-видимому, издавались – циклами по 5 и 10 книг; сохранились книги 1–10 и 21–45, охватывающие период с древнейших времен до 293 года и с 218 по 168 год до н. э. Это монументальное произведение было порождено всеми ощущаемой потребностью оглянуться с исторического перевала на прошлое и подвести итоги. Такую потребность чувствовали не только римляне; в эту же пору появляется ряд «Всемирных историй» на греческом языке, общей целью которых было показать (вслед за Полибием), как Рим пришел к власти над миром; авторами их были уже упоминавшийся ритор Дионисий Галикарнасский, известный географ Страбон, историки Диодор Сицилийский, Николай Дамасский; на латинском языке такую же компиляцию составил Трог Помпей; все эти сочинения сохранились частично или в отрывках. В отличие от всех этих авторов Ливий не пытается охватить мировую историю и ограничивается римскими делами; за образец он берет не Полибия, а древних анналистов, но их материалу старается придать, во-первых, единую идейную концепцию и, во-вторых, сообразную современному вкусу стилистическую отделку. И в том, и в другом его образцом был Цицерон.

(V, 373–375. Пер. Ф. А. Петровского)

Только так, растворив мысль о собственной смерти в мысли о всеобщей смертности, человек может отрешиться от жажды жизни и погони за жизненными благами, обретя покой мудрости и глядя на мир, как путник с твердой земли смотрит на морские бури и крушения кораблей. Покой, досуг, столь мало ценимый традиционной римской общественной моралью, становится у Лукреция высшим счастьем. Этот путь к счастью через познание мира и примирение со смертью был открыт людям Эпикуром, и Лукреций не устает восхвалять Эпикура с почти религиозным благоговением, как спасителя человечества: «Богом он был, о мой доблестный Меммий, воистину богом!» Этот религиозный пафос объясним опять-таки только конкретно-исторической обстановкой духовного кризиса Рима эпохи гражданских войн, эпохи краха старых идеалов и мучительно-напряженного чаяния новых. Между тем именно этот пафос определяет два важных отличия Лукреция от его греческих эпикурейских образцов. Во-первых, это сдвиг главного внимания с этики на физику. Для Эпикура учение о мироздании было лишь вспомогательным средством к достижению спокойствия души, Лукреций же, стремясь подчеркнуть всеобъемлющее и всеобъясняющее величие эпикурейства, сосредоточивается именно на картине Космоса, безмерного, многовидного и единого в своих закономерностях. Это роднит его уже не с Эпикуром, а с ранними греческими натурфилософами, прежде всего с Эмпедоклом (о котором Лукреций упоминает с глубоким почтением). Во-вторых, это сама поэтическая форма произведения Лукреция: Эпикур пренебрегал поэзией, видя в ней одну пустую забаву, и пользовался сухой логической прозой, Лукреций же, чувствуя себя пророком, несущим Риму свет эпикурейского спасения, ощущает потребность в поэтической возвышенности и жреческой торжественности слога; и опять-таки это роднит его с натурфилософским эпосом Эмпедокла. Отсвет величия Эпикура в представлении Лукреция падает и на его римского пророка, и о своем поэтическом творении он говорит с важностью и гордостью (именно эти слова К. Маркс назвал «громовой песнью Лукреция». – Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2?е изд. Т. 1. С. 480):

По бездорожным полям Пиерид я иду, по которым

Раньше ничья не ступала нога. Мне отрадно устами

К свежим припасть родникам, и отрадно чело мне украсить

Чудным венком из цветов, доселе неведомых, коим

Прежде меня никому не венчали голову Музы.

(I, 926–930. Пер. Ф. А. Петровского)

Зато третья особенность философской поэзии Лукреция находится в тесной связи с ее эпикурейскими истоками – это ее наглядность. Основой эпикурейской теории познания, как ее излагает сам Лукреций в четвертой книге, была вера в безошибочность ощущений; это давало поэту возможность подменять доказывание показыванием, и он широко пользуется этой возможностью. Отвлеченные доказательства его не занимают, и он сплошь и рядом строит их логически неудовлетворительно; но сравнениями и примерами он пользуется в изобилии, нанизывая их один за другим, развивая в яркие картины, наглядность которых должна служить подкреплением теоретического тезиса. В выборе примеров Лукреций изобретателен и разнообразен: говоря о движении атомов в пустоте, он напоминает, как толкутся пылинки в солнечном луче; говоря о сродстве атомов по форме, напоминает, как тянется корова к теленку, когда тот у нее отнят для заклания; объясняя, как при вечном движении атомов сохраняют покой составляемые ими тела, он приводит в пример дальний вид на толпящееся стадо или строящееся войско:

Даже и то ведь, что мы способны увидеть, скрывает

Часто движенья свои на далеком от нас расстоянье:

Часто по склону холма густорунные овцы пасутся,

Медленно идя туда, куда их на пастбище тучном

Свежая манит трава, сверкая алмазной росою;

Сытые прыгают там и резвятся, бодаясь, ягнята,

Все это издали нам представляется слившимся вместе,

Будто бы белым пятном неподвижным на фоне зеленом…

(I, 315–322. Пер. Ф. А. Петровского)

Дидактический жанр и проповеднический пафос определяют стиль поэмы: ораторский, патетический, все время рассчитанный на собеседника, которого автор то убеждает, то вызывает на спор, с постоянными повторениями, с громоздкими периодами по схеме «так как – следовательно», со смелыми словесными образами («пламя сверкает взметающимися цветами», «солнечный свет засевает поля», «гидра за валом ядовитых змей», «небесная броня» и т. п.). Лукреций сам отмечает «нищету отечественного языка», мешающую ему излагать отвлеченное философское учение, и, борясь с нею, играет всеми возможными средствами латинской речи, широко пользуется плеоназмами («жидкая влага воды…»), синонимикой (для основного понятия «атом» он употребляет в общей сложности 54 выражения), словотворчеством (более сотни его слов не встречается больше нигде у латинских писателей, если не считать прямых заимствований). Торжественная возвышенность слога заставляет Лукреция последовательно архаизировать и свою лексику, и свою грамматику: стилистическим образцом ему служит Энний, также писавший когда-то и дидактические поэмы.

Такой аффектированно архаический стиль не отменяет связи между Лукрецием и неотериками: это не естественное употребление языка, а стилистический эксперимент, как у Саллюстия. Без опыта александрийской поэзии эпос Лукреция возникнуть не мог: его жанр напоминает об Арате, его гордость преодоленным трудом и небывалой в римской поэзии темой характерна для «новых поэтов», в его описаниях природы есть влияние идиллии, а в описании любовной страсти – влияние элегии. Отличие Лукреция от неотериков в ином: свою философию ухода от мира он не хранит про себя, в дружеском кружке, а сам несет в мир, проповедь ухода от общества становится его общественным делом; и в соответствии с этим он не замыкается в камерной поэзии малых форм, а стремится к большому эпическому жанру. Все это делает его промежуточной фигурой – по возрасту и по духу – между старшим и младшим поколениями поэтов конца республики.

Если Лукреций олицетворяет уход от действительности в мир мысли, то Катулл – уход от действительности в мир чувства.

Гай Валерий Катулл (ок. 87 года – после 54 года до н. э.) был родом из Вероны в Предальпийской Галлии, еще не получившей тогда римского гражданства, большую часть жизни провел в Риме в богемном кругу молодых поэтов-неотериков, пережил здесь драматическую любовь к Клодии, одной из самых блестящих и безнравственных красавиц римского большого света, которую воспел в стихах под именем Лесбии, совершил поездку в Азию в свите наместника Меммия – покровителя и адресата Лукреция – и умер, по-видимому, еще молодым на родине, в Вероне. От него остался сборник из 116 стихотворений с посвящением Корнелию Непоту. В начале его помещены мелкие стихотворения, написанные различными лирическими размерами (полиметры), в центре – восемь крупных произведений (два эпиталамия, два эпиллия, перевод из Каллимаха с посвящением Гортензию и две элегии) и в конце – мелкие стихотворения, написанные элегическим дистихом (эпиграммы). Эта композиция не только формальна, полиметры и эпиграммы различаются не только метром, но и стилем: первые написаны с аффектированной непосредственностью, языком, близким к разговорному, вторые – рассчитанно, композиционно уравновешенно, с продуманными метафорами и антитезами.

Эта продуманная отделка каждой лирической мелочи объясняется тем, что для Катулла и его друзей-неотериков они имели программное значение. Они знаменовали их презрение к общественной жизни (делу) и полную поглощенность жизнью личной (досугом). Для общественной жизни у Катулла находится лишь изысканно-грубая брань – обычно по адресу Цезаря, Помпея и их сторонников, которые позорят и губят республику; напротив, в личной жизни, в дружеском быту воспевается каждая мелочь – встречи, пирушки, любовные и денежные удачи и неудачи, превозносятся стихи приятелей и поносятся стихи соперников, каждое проявление дружбы Катулл встречает гиперболическим славословием, а малейший признак неверности – столь же гиперболическими проклятиями. Дружеский кружок заменяет для Катулла государство, на дружеский обиход переносятся понятия общественных добродетелей: доблести, верности, твердости, благочестия. Понятно, какую роль должна была играть в этом замкнутом мирке любовь во всех ее проявлениях: любовь издали, счастье взаимности, забавы возлюбленной, гордость, сомнения, ревность, ссоры и примирения, борьба с собственным чувством, отчаяние, опустошенность.

Учителями «науки страсти нежной» были для Катулла и неотериков эллинистические поэты. Однако при переносе на римскую почву характер их эротики должен был измениться. Положение женщины в римском обществе было более независимым и уважаемым, чем в Греции. Героинями Филета, Мелеагра, Филодема были профессиональные гетеры, героинями римских поэтов стали свободные женщины из общества (подчас даже из высшего сословия, как Клодия-Лесбия Катулла).

Страсть, которая у греческих поэтов изображалась всегда с легкой иронией, как игра, в воинствующем аполитизме римских неотериков приобретает звучание серьезное, торжественное и даже трагическое, так как здесь оно освящается всем величием древних добродетелей, ставших из общественных личными: верностью, твердостью и т. д. Любовная измена здесь становится событием, потрясающим до основания всю систему жизненных ценностей. В таком контексте сама любовь приобретает новое качество – возвышенно-духовное. Это открытие духовной любви – величайшее новшество и своеобразие Катулла, выделяющее его из всей античной поэзии и роднящее с поэзией Нового времени: в античности он не имел ни предшественников, ни последователей. Сам язык его стихотворений показывает, с каким трудом рождалось это новое понятие. Античная лексика его не знала: поэт Нового времени обозначил бы физическую любовь словом «желать», а духовную – словом «любить», античный поэт обозначил физическую любовь словом «любить», а для духовной не имел слова, и Катулл мучительно ищет его в сложных перифразах: «союз святой дружбы», «желать добра», «любить, как отец детей». Это раздвоение понятия любви и лежит в основе душевной трагедии Катулла; оно объясняет и его знаменитую антитезу:

И ненавижу ее и люблю. Почему же? – ты спросишь.

Сам я не знаю, но так чувствую я, и томлюсь.

(Ст. 85. Пер. Ф. А. Петровского)

Усложнение любовной топики по-разному раскрывается на разных ступенях стихотворства Катулла. В полиметрах тема любви звучит проще и непосредственней всего: в основе стихотворения обычно лежит один мотив, который и развертывается постепенно все более гиперболически:

Спросишь, Лесбия, сколько поцелуев

Милых губ твоих страсть мою насытят?

Ты зыбучий сочти песок ливийский —

В той Кирене асафетидоносной,

Где оракул полуденный Амона

И где Батта старинного могила;

В небе звезды сочти, что смотрят ночью

На людские потайные объятия, —

Столько раз ненасытными губами

Поцелуй бесноватого Катулла.

Чтобы глаз не расчислил любопытный

И язык не рассплетничал лукавый.

(Ст. 7. Пер. А. Пиотровского)

Более сложно трактуется тема любви, когда в ней сталкиваются два противоборствующих чувства. В полиметрах это менее удается: так, стихотворение 51?е начинается картиной влюбленного томления, а заканчивается ответом Катулла самому себе, вводящим трагический аспект темы любовного досуга («Твой досуг, Катулл, для тебя обуза, твой досуг тебя и мятет и мучит…»), но от этого оно кажется распадающимся на две независимые части. Любовь как столкновение противоположных чувств находит настоящее выражение в размеренной и уравновешенной форме элегических дистихов:

Лесбия, ты говорила когда-то, что любишь и хочешь

Только меня, что тебе даже Юпитер не мил.

Да, и тебя я любил: и не так, как любят подружку —

Так, как лишь нежный отец любит родимых детей.

Нынче тебя я узнал; и хоть страсть меня мучает жарче,

Много дешевле ты все ж, много пошлей для меня.

Что же случилось? Твое безрассудство виной, что любовник

Жаждет тебя все сильней, но уж не может любить.

(Ст. 72. Пер. А. Пиотровского)

Еще более сложно выступает тема любви в больших произведениях Катулла – в элегии к Аллию (ст. 68), в эпиллиях «Свадьба Пелея и Фетиды» (ст. 164) и «Аттис» (ст. 63). Здесь те же чувства: верность, мечта о вечном союзе, измена, одиночество, тоска по прошлому – находят выражение в мифологическом сюжете и в сложной композиции частей, оттеняющих сходные или противоположные аспекты основной темы. Так, в элегии к Аллию в основную тему, личную – воспоминание о счастливых днях с Лесбией, – вставляется по сходству вторая тема, мифологическая, – мысль о безмерной любви Лаодамии к павшему под Троей Протесилаю, а в эту вторую тему – третья, опять личная, – скорбь о брате, недавно скончавшемся в Азии, на месте древней Трои. Так, в эпиллии о свадьбе Пелея и Фетиды тема любовного счастья раскрывается в мифе о любви богини Фетиды к смертному Пелею, а противоположная тема – измены и разлуки – в занимающем половину поэмы описании покрывала на брачном ложе с изображением покинутой Ариадны, причем каждая из этих тем заканчивается контрастной нотой: вставная тема Ариадны – приближением Вакха (любовь бога к смертной), обрамляющая тема Пелея – тоской о миновавшем «золотом веке» и о зле, царящем среди людей (боги покинули смертных). Еще отвлеченнее варьируются темы любви и измены, единения и разлуки в остальных произведениях центрального цикла – эпиталамиях и переведенной из Каллимаха «Косе Береники»; но и тут эмоциональная основа остается та же, произведения эти органически входят в комплекс катулловского творчества и не должны рассматриваться как простые упражнения в имитации александрийского стиля.

В действительности усвоение александрийской поэтической техники было заботой Катулла во всех без исключения его стихах, даже в тех, которые кажутся созданными стихийно и естественно. Так, даже в приведенном стихотворении о поцелуях упоминание Кирены несет в себе скрытое напоминание о великом Каллимахе, уроженце Кирены и потомке Батта. Так, в упомянутом стихотворении о муках влюбленного вся начальная часть, при всей ее несомненной искренности, переведена из Сапфо. В знаменитом «Ненавижу и люблю» те полтора стиха, которые следуют за этой классической формулой душевной раздвоенности, читателю Нового времени кажутся рассудочно суховатыми (в подлиннике это заметнее, чем в переводе). Это единство лиризма и учености, страсти и рассудочности в высшей степени характерно для Катулловой поэтики, которая вся построена на игре контрастов. Стиль Катулла играет контрастами высокого и грубого, поэтического и просторечного (так, в стихах о поцелуях рядом с перифразами и сложными эпитетами в описании Кирены сам воспеваемый образ «поцелуя» выражен просторечным диалектизмом basium), в его языке архаические обороты сопоставлены с модными греческими заимствованиями, его стих все время дразнит слушателя изысканными и эффектными ритмами. Все это, вместе взятое, создает постоянную эмоциональную напряженность, которая в зависимости от поворота темы осмысляется то как ликующая насмешка, то как трагическая мука – две крайности, между которыми мечется поэтическое сознание Катулла.

3. ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ УТВЕРЖДЕНИЯ ИМПЕРИИ

В 30 году до н. э. столетняя полоса гражданских войн в Риме оканчивается установлением власти Октавиана Августа (род. 63 год до н. э. – ум. 14 год н. э.), приемного сына Юлия Цезаря. Угроза рабских волнений в Сицилии (на которые опирался один из соперников Октавиана, Секст Помпей) и антиримского движения на Востоке (на которое опирался другой соперник Октавиана, Марк Антоний) заставила имущие слои Рима и Италии забыть о внутренних разногласиях и сплотиться вокруг Октавиана. Эта консолидация принесла ему победу и стала социальной опорой новой мировой империи.

Опыт гражданских войн показал Октавиану, что открытый разрыв с республиканским прошлым Рима слишком бестактен и тем самым опасен. Поэтому он не объявлял себя ни царем, ни диктатором и считался лишь «принцепсом» – первым человеком в республике. Все республиканские учреждения продолжали существовать и действовать, но рядом с ними и над ними появилась новая сила – авторитет принцепса, auctoritas principis («авторитетом превосходил я всех, власти же имел не более, чем мои товарищи по должностям» – так определяет свое положение в государстве сам Август). Реально власть Августа держалась, конечно, не на авторитете принцепса, а на командовании армией, но об этом официальные декларации умалчивали. Такое оформление новой государственной системы – принципата – имело для истории литературы двоякое значение.

Во-первых, отчетливого рубежа между падением республики и установлением империи не было. Официально республика продолжала существовать; более того, казалось, что Октавиан, покончив с гражданскими смутами, наконец-то возрождает республику в ее древней незыблемости и блеске. Вместе с древней республикой должны были возродиться и древние республиканские добродетели: благочестие, справедливость, верность и т. д., которыми держится от века установленная власть отца над семьей, свободного над рабами, римлянина над варварами. «Упадок нравов», уже приведший было Рим к гибели, казался чудесно преодоленным, грехи предков – искупленными, будущее Рима – светлым и ясным. Общий духовный подъем, отмечающий первые два десятилетия правления Августа, питался надеждой на возрождение древности, но не древности вообще, а республиканской древности. И литературное движение, ставшее самым ярким выражением этого духовного подъема, было в большей степени завершением литературы эпохи республики, нежели началом литературы эпохи империи.

Во-вторых, так как авторитет принцепса был не юридической, а моральной категорией и держался не на сенатском декрете, а на общественном мнении, то Август должен был особенное внимание уделять организации этого общественного мнения – прославлению своих дел и пропаганде своих целей. Важнейшим средством организации общественного мнения была литература: поэтому внимание к литературе стало частью политики Августа. Проводником литературной политики Августа был его советник Гай Цильний Меценат, имя которого впоследствии стало нарицательным. Меценат, который сам был поэтом-дилетантом, сумел уловить среди младших неотериков то неосознанное, но все усиливавшееся тяготение к примирению с цезаризмом, о котором уже упоминалось; опираясь на это, он склонил к себе самых талантливых поэтов младшего поколения, тех, которые родились в 70–60?х годах, а выступили в литературе в 40?х годах до н. э. Так сложился небольшой кружок, который стал центром литературной жизни Рима; ведущими фигурами в нем были эпик Вергилий, лирик Гораций и драматург Барий.

Новая литературная школа достигла быстрого успеха. В 30 году Гораций завершает «Сатиры» и «Эподы», в 29 году Вергилий читает победоносному Октавиану свои «Георгики», а Варий ставит на триумфальных играх трагедию «Фиест» (не сохранившуюся, но пользовавшуюся громкой славой). Около этого же времени Тит Ливий начинает свой исторический труд во славу римского народа. В 23 году Гораций издает три книги «Од», в 20 году – «Послания», год спустя умирает Вергилий, не закончив «Энеиду», но Варий по приказанию Августа издает поэму в том виде, в каком оставил ее автор. Наконец, в 17 году на торжествах, знаменовавших наступление нового века, звучит «Юбилейный гимн» Горация.

Во всех этих произведениях прямые славословия Августу занимают сравнительно немного места, а по идейной концепции они являются подлинной апологией «возрождения республики». Гораций в одах оплакивает падение древних нравов в пору гражданских войн и преклоняется перед воскресившим их Августом. «Георгики» Вергилия воспевают возрождение мелкого и среднего крестьянского хозяйства – социальной основы былого процветания Рима. Ливий описывает добродетели предков и путь Рима к мировому владычеству, завершенный Августом. Наконец, «Энеида» является как бы синтезом важнейших тем и идей эпохи: повествование о прошлом переплетается в ней с пророчествами о будущем и прославление троянской и латинской доблести служит прославлению рода Юлиев. Историческая миссия Рима и историческая миссия Августа сливаются здесь воедино.

Новые настроения требовали новых форм. Прежде всего отступает на второй план проза и выдвигается поэзия; для ведущей отрасли прозы, политического красноречия, в обстановке устанавливающейся монархии не было никакой возможности развития, идеалы нового времени подлежали не обсуждению, а прославлению, а для этого более подходящей формой была поэзия. Далее, в самой поэзии александрийский стиль, господствующий у неотериков, сменяется иным – классическим. Индивидуализм эллинистической поэзии противоречил пафосу возрождаемой римской государственности, поэтому поэзия теперь ориентируется не на эллинистическую, а на классическую греческую поэзию. Власть принцепса, приемлемая для всех сословий, была политическим идеалом нового века, греческая классика, приемлемая для всех художественных направлений, – эстетическим идеалом. Римская литература вступает в открытое соперничество с греческой: «Энеида» для Проперция «важней Илиады самой», Гораций гордится тем, что он открыл Риму ионийские ямбы в «эподах» и эолийские песни в «одах».

В свете таких идеалов поэты новой школы перерабатывают наследие своих предшественников. Оставаясь наследниками поэтической техники неотериков, они обращаются через их головы к республиканской классике: Эннию, Акцию. Стихотворения неотериков были лабораторными экспериментами на материале малых форм; произведения новой школы использовали результаты этих экспериментов для создания больших форм – эпоса, трагедии, стихотворной книги-цикла; даже лирика у Горация приобретает черты монументальности, неведомые предшествующему поколению. Напряженная игра контрастами поэтичности и грубости выражений исчезает в едином словесном сплаве, где даже разговорные слова возвышаются до поэтических; дробная пестрота стихотворных сборников превращается в продуманную и строгую композицию, в поэмах комбинация отрывков становится рассчитанным эффектом целого. На смену поискам приходит освоение достигнутого, на смену смятению – гармония и ясность. Саллюстий писал свою историю с трагической напряженностью, Ливий – с эпически величавым спокойствием. Культура новой эпохи стремится подвести итоги культуре предшествующих эпох, в то же время она становится сама образцом для культуры позднейшего времени – нормы поэтической речи, выработанные Вергилием и Горацием, канонизируются, «Энеида» надолго становится каноном «национальной эпопеи» для позднейшей Европы.

Особое значение имело это утверждение классицизма для литературы на греческом языке. В латинской литературе классицизм охватывал только область стиля, в греческой он распространялся и на область языка. Установка на подражание греческим классикам требовала подражания и их диалекту; в поэзии диалекты давно были канонизированы, теперь наступила очередь прозы: как в поэзии каждый новый эпик должен был пользоваться древним диалектом Гомера, так и в прозе каждый автор, если он притязал на художественность, должен был пользоваться давно отжившим языком аттических ораторов. Эллинистическое койне оставлялось лишь для научной и деловой прозы. Это означало торжество аттицизма: в прошлом поколении – небольшая ученая школа, в новом – он становится повсеместным литературным движением. Глашатаями его были два греческих ритора, работавших в Риме, центре нового классицизма, – Дионисий Галикарнасский (ок. 60 – ок. 5 гг. до н. э.) и Цецилий Калактинский.

Торжество аттицизма было настолько полным, что в следующем поколении полемика с азианством уже прекращается и на достигнутой языковой основе начинается подготовка ученого возрождения греческой литературы.

Глубокая перемена, наступившая в общественном настроении с окончанием гражданских войн и приходом к власти Августа, отчетливее всего видна при сравнении не поэтов, а прозаиков миновавшей и наступившей эпох – Цицерона и Тита Ливия.

Тит Ливий (59 год до н. э. – ок. 17 года н. э.), уроженец Патавия (наст. Падуя), был автором огромной истории Рима в 142 книгах под заглавием «От основания города», доведенной до 9 года до н. э. Книги группировались – и, по-видимому, издавались – циклами по 5 и 10 книг; сохранились книги 1–10 и 21–45, охватывающие период с древнейших времен до 293 года и с 218 по 168 год до н. э. Это монументальное произведение было порождено всеми ощущаемой потребностью оглянуться с исторического перевала на прошлое и подвести итоги. Такую потребность чувствовали не только римляне; в эту же пору появляется ряд «Всемирных историй» на греческом языке, общей целью которых было показать (вслед за Полибием), как Рим пришел к власти над миром; авторами их были уже упоминавшийся ритор Дионисий Галикарнасский, известный географ Страбон, историки Диодор Сицилийский, Николай Дамасский; на латинском языке такую же компиляцию составил Трог Помпей; все эти сочинения сохранились частично или в отрывках. В отличие от всех этих авторов Ливий не пытается охватить мировую историю и ограничивается римскими делами; за образец он берет не Полибия, а древних анналистов, но их материалу старается придать, во-первых, единую идейную концепцию и, во-вторых, сообразную современному вкусу стилистическую отделку. И в том, и в другом его образцом был Цицерон.

Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров

Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров

Занимательная Греция

4.67

4.67