По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

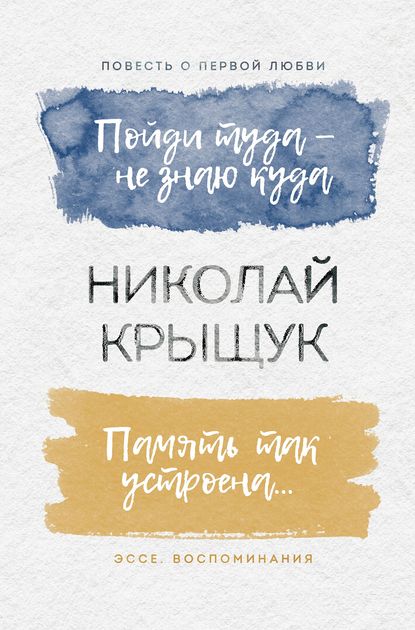

Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Не это ли первое маленькое предательство пробудило во мне тогда неожиданный сатирический талант?

Не помню, были ли в тот день цветы у Коли Ягудина?…

УЯЗВЛЕННЫЙ ЭТИМ ВОСПОМИНАНИЕМ, пытаюсь вспомнить себя до Коли Ягудина, до того «Первого сентября»… Но и там обнаруживаю себя тиранчиком с обиженной губой, мучающим на подоконнике мух.

Дальше, дальше!..

Я вижу сад, освещенный хозяйской верандой. К ночи напряжение в сети падает, свет на веранде тусклый, как при керосиновой лампе. Там пьют чай, играют в карты, покрикивают на детей, входят и выходят, погружают пальцы в волосы и смеются… Интересно, знают ли они, что они счастливы?

Я вижу мальчишку в коротких штанишках с оторванной лямкой. Он усердствует около таза, подсовывая ломающийся в воде пальчик пленной и обреченной рыбине. Это я. Из кресла молодо поднимается моя мама и говорит… Ну, говорит, например: «Щуку будем жарить на завтрак, отойди, пожалуйста, от таза». Или: «Ложись, милый, спать, утром пойдем на гору за орехами».

Черное, нарушаемое ветром кружево крон временами смывает эту картину. От земли тянет первым прелым листом осины. Я пасусь в этой ночи как коровка на длинной привязи. В отмытой от ночной сажи полоске зари, в темном, освещаемом верандой саду – что-то от пейзажей Ромадина, от довоенных фильмов об отпускниках, от скоротечного блаженства послевоенных июней, июлей, августов, которые с детских лет проводил я с матерью в Дудергофе.

«Ну, иди, милый, иди», – повторяет молодая женщина, и мальчик покорно идет в свою постель. Необходимость покидать все и всех ради сна – первая несправедливость, которой он по-взрослому покорился. Он, конечно, совсем не хочет спать, но уснет мгновенно. Ведь он тоже не знает, что счастлив, ему еще незнакома эта забота. Даже встречу, которую жизнь приготовила ему к утру, память отложит в самый дальний тайничок, о существовании которого он еще не подозревает.

АНДРЕЙ ПОМНИТ СЕБЯ СТОЯЩИМ У КУСТА. Бледные листочки его до желтизны просвечены солнцем. Утро. Он только что вышел из дома, еще только привыкает к зябкости утреннего воздуха. И тут замечает на кусте бабочку-капустницу и произносит слышное ему одному: «Ах!..» Бабочка прекрасно притворяется листиком. Она тоже салатная и тоже покачивается от ветра. Но Андрей все же заметил ее и горд. Нерасчетливым движением тянется он к кусту, берет бабочку в кулачок и в этот миг сзади раздается голосок:

– Отдай. Это моя бабочка.

Андрей поворачивается и видит перед собой девочку. У нее огромные серые глаза с подрагивающими веками. Они так невыносимо огромны, что, кажется, присели на минутку, а вот надумают, снимутся с места и полетят.

– Это моя бабочка, – повторяет девочка, глядя то в сачок, то на него. – Я уже час жду, когда она проснется.

– Зачем? – кажется, спросил он.

– Чтобы ловить.

Взглянув на него умоляющими глазами, она отбросила сачок и схватилась за его кулак обеими руками, пытаясь вызволить из чужого плена бабочку.

Он сдался. Он разжал потный кулачок. Ладонь обдало холодным ветром. Бабочка упала и стала торопливо перебираться по траве. Ее сдвоенное крыло нервно покачивалось, как маленький лодочный парус.

Андрей поднял голову и увидел в Сашиных глазах слезы.

Потом, конечно, и Саша и Андрей не раз сверяли свои воспоминания, и выходило, что столько уж им обоим было сказано в самом еще детстве, что даже удивительно теперь, как можно было это сразу не разгадать. Но может быть и так, что все это только романтические забавы. Сведи каждого из них жизнь с другим, и тогда не было бы недостатка в символах.

Что до символов, то вот уж действительно, в чем никогда не было и нет недостатка. Тут память затаскивает и еще дальше, где ей, собственно, и делать нечего. В детство матери, например, в жизнь ее до него.

Как ни смотрите, а жизнь родителей, даже и до нашего рождения, никак нельзя назвать по отношению к нам случайной и посторонней. Один-два эпизода – и, кажется, наш собственный облик начинает уже в некоторой мере прорисовываться, уже хмурый зародыш его обретает свое местечко в пространстве, уже из множества вариантов жизнь отложила для него небольшую колоду. Не довод, что и в двадцать лет колода эта кажется нам невообразимо огромной. Теперь с каждым днем она будет уже только уменьшаться, каждый день будет уносить безвозвратно еще вчера доступные варианты.

Впрочем, об истинном своем начале мы обычно и понятия не имеем; кто знает, в какой древности его и разыскивать.

МАМИНО ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО ПРОХОДИЛО ПОД ЗНАКОМ ВЕДЬМЫ. Родилась она за два года до революции, когда домовым, ведьмам и лешим еще не пришла пора исчезнуть под светом нового дня. Ведьмой была отцова мачеха, а ее неродная бабка. После смерти второго мужа всю свою зловредную силу обратила она на пасынка, для начала отделив ему с семьей и двумя дочками камору. В ней долгое время и жили они, а с ними – невыветриваемые запахи чеснока, конопли, зерна и перламутровых связок лука.

Редко встречалась Паша с блескучими глазами бабки, но чуть ли не всякое появление ее и разговор о ней были связаны с каким-нибудь, по большей части, страшным чудом. Отец говорил, что бабка задумала извести весь их род.

Появилась она как-то в каморе – ласковая, села у недавно прорубленного окна, пергаментным лицом своим тускло отражая разыгравшийся закат. Выпила кружку молока, утираясь, пошептала в ладонь, улыбнулась на прощанье и вышла. Только сели они вечером ужинать, а вместо молока в кринке – вода.

На следующий день Паша и Дарья стали расшатывать из мести колья, торчащие из стены каморы. По ту сторону стены держались на них полки с ведьминой посудой. Бабка затаила обиду. Мать рассказывала, будто вечером тогда пристала к отцу в поле бешеная собака с бабкиными глазами. Отбился он от нее палкой, рассадил голову за ухом. Утром уже повстречался с бабкой и заметил у нее рану в том месте, что и у бешеной собаки.

Паша, конечно, боялась бабку, но что-то ее к ней и тянуло. Сила влекла, чудо. Бывало, даст она им с Дарьей по прянику. Дарья тут же выкинет его и Паше накажет: «Не ешь, он поганый». Убежит Паша в кукурузу, съест там ведьмин пряник. Страшно, конечно, но еще вкусней оттого, что страшно.

Были случаи, что и помогала им ведьма. Так, впрочем, по пустякам. Пошел как-то отец взять после ночной пастьбы коней. Шел он по лугу, еще полному росы – утро было раннее, помахивал уздечкой. И так эта уздечка в траве промокла, что не мог он ее, как ни пробовал, просушить. Отдал бабке. Поглядел вечером: та сидит задумчиво во дворе над уздечкой, а из уздечки… молоко течет. Утром вернула сухой.

Трудно сказать, что больше отложилось в младенческом почти сознании Паши: то ли страх перед непостижимой властью ведьмы, то ли предчувствие того, что жизнь полна чудодейственных превращений и когда-нибудь и ее судьба может счастливо перемениться.

В ЛЕНИНГРАД РОДИТЕЛИ АНДРЕЯ ПЕРЕБРАЛИСЬ ПОСЛЕ ФИНСКОЙ. Первые месяцы, пока муж был в летних лагерях, жили в маленькой деревушке Тервайоке. К тому времени у них уже родилась дочь Валя (она умрет в блокаду, съев неостывший студень из казеинового клея).

Поселились поначалу в огромном доме. Дом был пустой, хоть волков гоняй, Прасковья боялась оставаться в нем с дочкой одна. Со своим супом в чайнике, который остался от прежних хозяев, бежала она к соседнему дому. Этот был заселен плотнее. Перед домом разложен костер, над ним на кирпичах – лист железа. На жести готовили еду.

С людьми было не так страшно. Запах костра напоминал деревню.

К зиме им дали в Ленинграде маленькую комнатушку. Привезли туда из Тервайоке кровать с никелированными шарами, финскую тумбочку из карельской березы и трофейный радиоприемник «Stern-Radio».

Комнатка была оклеена газетами. Были среди них совсем старые, дореволюционные. Иногда вечерами Прасковья читала их, ожидая мужа.

Особенно любила она объявления – эти затерявшиеся во времени позывные. Например, в1914-м какие-то жильцы с Лиговки решили через газету продать белый новый рояль. Белый рояль она видела в фойе театра, куда ее однажды водил муж. Рояль напоминал стоящего на упертых ножках бычка. Она подумала тогда, что в доме он может служить обеденным столом.

Уложив спать дочку, Прасковья представляла, как заявится вдруг по этому адресу на Лиговке: «Вы продаете белый рояль?» – «Продаем». Старушка откладывает книгу и приглашает ее в комнаты. «Это муж из-за границы привез, – говорит старушка, – очень нужная вещь. Можно играть, если умеете, можно в качестве обеденного стола использовать. Если б деньги не нужны были…» – «Да, деньги, – кивает Паша. – Куда ж в городе без них». Замечая Пашин взгляд, на мгновенье отвлекшийся на голубой стеклянный куб, старушка спрашивает: «А вы, собственно, по объявлению?…» – «По объявлению, по объявлению, – успокаивает ее Паша. – Прочла тут в газете… А и кубик этот можно? – спрашивает она неожиданно для себя. – В придачу к роялю. Я заплачу».

Она рассматривает рояль с видом знатока. В их комнату его можно втащить разве что боком, и то если ножки спилить. Вот кубик… Кубик бы она, пожалуй, и отдельно, без рояля, купила.

Представляя, как она приходит торговать рояль, Прасковья тихонько смеялась. Ей было забавно думать, что вот с тех пор две войны прошли и революция, и она из деревенского стручка превратилась в жену и мать, в горожанку, а рояль все еще продается.

Дело было, конечно, не в белом рояле. Сдался он ей. Другой раз она собиралась купить кадку для цветов или ковер. Всякий раз, мечтая о покупке, Прасковья представляла, что с ней изменится и ее жизнь. Говоря же совсем честно, она ждала, что вместе с вещью перейдет к ней секрет чужого счастья.

О счастье она стала мечтать, казалось, еще до того, как начала думать. Населялось счастье медленно. Первыми поселились в нем человеко-деревья и человеко-звери, вылетавшие по утрам из ее сновидений. Позже Паша догадалась взять с собой сестренку, маму и отца: сестренку – когда та разговаривала с коровой или когда они с утра до заката собирали шелковицу, маму – когда она ткала на станке дорожки для полов и относилась к их шалостям терпеливо-равнодушно, отца – когда он собирал яблоки или нарезал, смешно отпустив нижнюю губу, к приготовленному стаканчику сало.

Запахи здесь играли тоже не последнюю роль: первый земляной запах, когда сходил снег, запахи огурца, смородины, вечерней полыни, запахи горелой ботвы, дождя, выскобленного и вымытого с мылом стола – все это тоже бережно отправлялось Пашей в счастье и жило там в ожидании ее.

Бывало, происходили и в ее счастье кое-какие перестановки. Одно время жила там соседская Васька, но после неизвестно из-за чего разгоревшейся ссоры Васька была из счастья изгнана. Ее место, по мере того как Паша взрослела, занимали то бычок Рыжик, то ночное купание в пруду, то Стасикова жалующаяся на что-то гармошка, то песни, которые они пели с бабами, то молодой председатель, присланный к ним из города, – она видела однажды, как он стоял на крыльце, подставив солнцу закрытые улыбающиеся глаза.

Однако постепенно Паша стала забывать, что счастье, о котором она столько мечтает, ею же самой и создано и что все оно – из примет той жизни, которой она каждый день живет. Ей стало казаться, что счастье – это та жизнь, которая не по ней сшита, которую даже и видеть ей нельзя, а она тайно подсмотрела ее. Совсем как барский дом, в который девчонкой ей так хотелось проникнуть.

Она была еще маленькой, когда барин вместе с семьей удрал за границу. Паша хорошо помнила этот день.

Помещичий дом стоял в саду на горе, важно опоясан деревянным забором. Сквозь забор было видно, как у крыльца величаво прогуливаются цветные птицы с маленькими головками. В окна виднелись красивые обои. В то время обоев в деревенских домах не было.

Мать Паши выпекала барину и всей его дворне хлеба и, бывало, притаскивала душистую буханку домой. Девочка представляла, что весь барский дом пропах, наверное, вкусным хлебом, и тихо завидовала маме, которая снова назавтра отправится туда.

Не сразу связала она с этим хлебом набухшие вены на маминых руках, ее болезненные причитания по ночам. Как-то Паша поняла из разговора, что женщины в пекарне, изнемогая от работы, придумали хитрость. Одна из них разувалась и месила тесто ногами, другая сторожила у входа. По первому знаку месившая тут же исчезала в уборную, а третья, отдохнувшая, в это время окунала руки в тесто.

С тех пор барский хлеб уже не казался Паше таким вкусным. Но дом и цветные птицы за оградой влекли с прежней силой.

Вместе со всеми побежала она в тот день, когда хозяева сбежали, к барскому дому. Уже издалека увидела в раскрытые ворота толпу баб и мужиков. Кто-то раскачивался на раме, кто-то вытаскивал из дома кадку с пальмой, мальчишки копошились вокруг паровой молотилки…

Не к дому – к себе испытывала в тот момент Паша жалость, к своей неисполненной мечте повидать внутренность усадьбы в ее красивой, беззаботной, отдельной от села жизни. С пустым сердцем взошла она на крыльцо и, не успев углубиться в темную галерею, сразу же за дверью в стене увидела окно или, быть может, другую дверь, из которой навстречу к ней выходила… Паша.

Девочка вскрикнула и выбежала вон.