По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

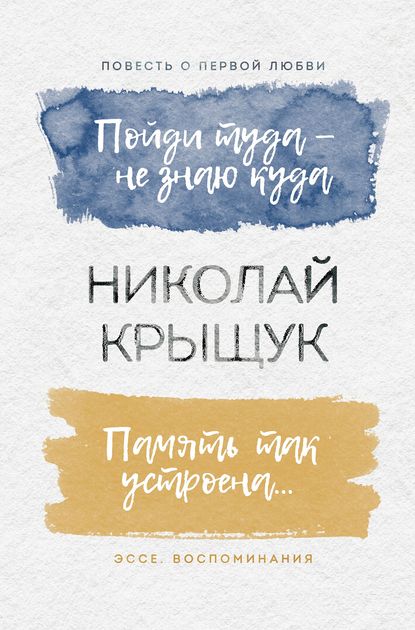

Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Небо темнело, подрагивая зелеными всполохами. Ветер утих, и стало неожиданно тепло, даже душно.

Саша вышла на улицу и увидела, что в дальнем конце ее, прямо на асфальте стоит огромная, с обеденный стол, луна. Фонари копошились на ней белыми светлячками. Луна была совсем близко, и Саша подумала, что до нее, наверное, можно доехать на трамвае. И тут, словно в ответ на ее мысли, одинокий вагончик сбросил у Сашиных ног сноп искр и раскрыл двери. Она вскочила в пустой вагон. Как только вагон тронулся, луна начала медленно подниматься над улицей.

У КОГО ИЩУ ПРОЩЕНИЯ? ЧЕГО ХОЧУ? Кто наградил меня этим поздним зрением, позволяющим сочинять правдоподобные небылицы о той, которая была для меня то тайной, то тоской, то мыслью, то прихотью, то раскаянием? Хочу заплакать, а тороплю слово к слову.

Потом кто-нибудь поймет причину моей смелости или трусости, и окажется, быть может, что только в ней, в этой причине, все дело. Но и тогда, я думаю, не поймут возгласа датского принца, притворяющегося безумным: «О боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду мнить себя повелителем бесконечности, только избавьте меня от дурных снов».

…Есть воспоминания, подобные навязчивому сну: чем больше хочешь забыть их, тем чаще они проникают в им одним заметную щель и вновь возникают перед тобой – до жути осязаемые и оснащенные подробностями.

Я болен. Зимой у меня обнаружили порок сердца – следствие перенесенного на ногах гриппа. Три месяца пролежал я в постели, не чувствуя даже легкого недомогания и то и дело собираясь вскочить и пробежаться по комнате. Только боязнь того, что я буду веревками привязан к постели, как обещали врачи и родители, останавливала меня.

Я сходил с ума. Язык уже с утра был шершавым от лекарств, будто я наелся хурмы. Бодрая песенка: «Бери коньки под мышку – и марш на каток!» – действовала сильнее пыток. Я стал выключать радио. Но тут же начинал слышать отрывистые голоса мальчишек за окном. Они возникали и исчезали, как брошенные в пропасть камешки. Яблочный запах снега из форточки обжигал ноздри.

Оставались книги. Читал я почему-то украдкой, как будто и это мне было запрещено. А книги были важные, те, что не по возрасту. «Осуждение Паганини» Виноградова, «На воде» Мопассана и его же «Милый друг». Герои их – гений, философ и любовник – и каждую книгу я воспринимал как их исповедь. Доза этих преждевременных для меня откровений оказалась не смертельной лишь потому, что я, видимо, не все умел понять, казался себе то одним, то другим, то третьим, оставаясь обыкновенным школьником, у которого обнаружили порок сердца.

Комната, в которой я лежал, была длинная и темная. Угол у печки отгораживался вишневой занавеской с белыми цветами. За ней стояла изъеденная древесным жучком фисгармония. Как раз перед болезнью я упросил родителей забрать ее у соседей, собиравшихся выбросить инструмент на чердак.

По ночам из-за занавески ко мне выходил глиняный лысый доктор. Он подолгу разговаривал со мной, брал меня за руку, и мне казалось, что этот огромный улыбающийся доктор зовет меня к смерти.

Ключ ко многим видениям детства утерян навсегда. Не знаю, почему это был доктор, почему он был глиняный. Да и глиняный ли? Если и глиняный, то до обжига глины, пока она еще легко поддается деформации: собрать морщинки на лбу, улыбнуться, совершить плавное движение кистью руки. Но почему я боялся его? Ведь он был добр…

Когда никого в комнате не было, я вставал с постели, садился за фисгармонию, половина клавиш которой западала, и, не имея никакого представления о нотной грамоте, подолгу импровизировал. Уже одним тем, что решался входить за занавеску, я бросал вызов глиняному доктору.

Чувствовал ли я себя в тот момент творцом? Вряд ли. Хотя… Клавиши руководили моими пальцами, фисгармония вздыхала, когда в слепом повиновении ей я погружался в дремучие звуки и вдруг вплывал в быстрое течение случайной мелодии.

Комната, в которой я пролежал всю зиму, с вышитой на белой скатерти девушкой, бесконечно протягивающей мне ложечку с микстурой или манной кашей, с запахами лекарств, густо замешанными на запахе душной герани, – все преображалось музыкой. Тупые удары некоторых молоточков о деку были так же необходимы здесь, как и все остальное.

В эти дни я часто думал о Ней.

Случалось, особенно вечерами, какая-то теплота проходила волной по телу, становилось радостно и уютно, будто я – шарик, удачно попавший в лузу. Зрение начинало играть. Так бывает при высокой температуре: путаются масштабы предметов. Маленький троллейбус за окном катился бесшумно и, казалось, вот-вот въедет на подоконник и обронит на пол лиловые искры. А тени длинных плоских кактусов на занавеске, напротив, напоминали высокий тропический лес, в котором ползают огромные черепахи. Черепахами были непомерно крупные божьи коровки. В комнате прибавлялось теплых коричневых теней, как на старых картинах. Я видел ее картиной комнаты и комнатой, то есть как бы и видел и вспоминал одновременно.

В такие вечера я начинал осторожно искать нужное мне воспоминание. Знал: если правильно вспомнить, радость станет полнее.

Так вот – таким воспоминанием часто оказывалась Она.

Смешно сказать: в эти годы мы еще, по существу, не были знакомы. Я не знал, где она живет, есть ли у нее братья и сестры. О чем она любит думать перед сном – я ничего про нее не знал. Сначала она просто была из круга тех, кого знаешь в лицо, потом перешла в другой, где у всех уже были имена, затем, встречаясь на улице, я стал говорить ей «привет», но не останавливался.

Но вечерами далекость эта казалась неважной, одной из тех преград, которые теряют силу для больных и влюбленных.

Наутро в импровизациях появлялась Ее мелодия, с ней я чувствовал себя в безопасности, она легко побеждала мелодию глиняного доктора.

В марте мне разрешили снова пойти в школу. В первый же день я почувствовал себя в классе чужим. Дело даже не в том, что за непонятными мне шутками стояли какие-то приключившиеся без меня истории, без меня произошли невидимые перемены в отношениях, образовались новые, соперничающие между собой кружки. Главное – я сам был другим. Эпидемические веяния, вследствие которых у всего класса вдруг появлялись щелкалки, изготовленные из фотопленки, или начиналось повальное увлечение Жюлем Верном, который всегда казался мне скучным, теперь мало меня интересовали.

Одноклассники моментально почувствовали это. В первую же неделю меня почему-то не предупредили о намеченном на следующий день срыве нулевого урока.

Наутро один из всего класса я пришел в школу. Во всю жизнь не забуду себя в пустом классе. Я смотрел из окна на кошку, которая нескончаемо долго бежала к мусорным бачкам, оставляя на фиолетовом снегу черную пунктирную дорожку, и чувствовал, что, как только кошка добежит до своих бачков, я расплачусь. Два моих неестественно белых лица отражались в незамерзшей части стекол.

То, что обо мне забыли, было страшнее презрения или насмешки.

В класс вошла Варвара Михайловна, географичка. Она все поняла без слов.

– Ну, хорошо, посиди, повтори пока что-нибудь, – сказала она, наконец. Я услышал в интонации холод и неодобрение.

«За что?» – подумал я тогда.

Запах карболки, мастики, мокрой тряпки и снежного воздуха из окна – запах покинутости и непоправимого несчастья.

Не за Колю Ягудина ли отплакалось мне тогда?…

Помню, что уже в то утро вместе с обидой во мне мелькнуло желание быть как все, окончательно забыть о фисгармонии, снова стать благополучным, любимым и глупым. Я держался еще некоторое время в роли отверженного, но, в сущности, это уже было поражением. Свое повзросление я воспринимал как тайную болезнь. Я ненавидел себя за то, что не могу жить как прежде, что школьная жизнь, о которой во время болезни мечтал я как о счастье, теперь кажется мне обузой.

Настоящая встреча с Ней теперь казалась еще более неосуществимой, чем до болезни.

Я чувствовал себя совершенно несчастным. Гений, философ и любовник, пришедшие ко мне из книг, сбили меня с привычной колеи, но не наставили на новый путь.

И вот, помню, уже перед летом я спустился после уроков, как всегда в стороне от всех, в школьный вестибюль. Солнце, ворвавшись в окна, подняло клубы розовой пыли. Тонкие наши тени пересекали пол и с ртутной проворностью втекали на противоположную стену. Ослепнув от солнца, все говорили громче обычного, смеялись. Девчонки крутились у зеркала. Вокруг меня кипел и извивался веселый школьный ад.

Вдруг между горящими лицами девчонок со светящимся вокруг их лбов рыжим волосяным дымом я увидел в зеркале свое лицо, погруженное в чью-то тень. Оно поразило меня свечечной бледностью. Глаза смотрели угрюмо. Мне показалось, что несколько девчонок с досадой обернулись в мою сторону.

Пытаясь скрыть слезы, я выскочил на улицу. Солнце ошпарило глаза. Я прищурился и увидел ожидающую меня вдалеке маму. Она стояла в старомодном крепдешиновом платье с плечиками, пояском и широкими, еще и ветром вздутыми рукавами. На руке у живота висела большая плоская сумка с громким металлическим замком. Зимой, когда я еще лежал в постели, она сделала новую прическу – корзиночкой, к которой я неосознанно ревновал.

Сейчас же острая жалость к себе неожиданно перешла в жалость к маме.

Мама помахала мне рукой. Я машинально ответил и вдруг (что со мной случилось?) бросился навстречу ей вприпрыжку, поддал кому-то портфелем, пропустив мимо удивленный взгляд, и еще издалека закричал: «Привет!»

От меня разило здоровьем, беззаботностью и уверенностью в себе. Мама должна была подумать, что у ее сына много обожающих его друзей, что все мне дается с лету, и ей остается только гордиться мной.

До сих пор не могу понять, как тогда, на школьном крыльце, родился во мне этот жест, в каких потемках сознания совершился. Одно очевидно – тогда совершилось непоправимое. На школьном крыльце я узнал о существовании лазейки, в которую теперь мог убегать и которую никогда уже не выпускал из виду.

Я бросился наверстывать упущенное за время болезни. Гордость уступила место тщеславию, а оно насыщалось уже только тем, насколько мне удается быть похожим на других и быть из них лучшим. Я брался за все. Как ни далека мне была техника, я, повинуясь моде, стал вместе с другими мастерить радиоприемники, часами простаивал у магазина «Пионер» в поисках ферритов, триодов, панелей и вскоре преуспел в этом деле.

Только перед глиняным доктором я по-прежнему чувствовал себя беззащитным, только при встрече с Ней оставался беспомощен.

Временами мне казалось, что она совсем не замечает меня, и я из кожи лез, чтобы завладеть ее вниманием. При ней я навязывался в заведомо безнадежные поединки и часто побеждал. Я мог при ней перепрыгнуть с одного ряда сараев на другой в том месте, которое еще вчера казалось площадкой для самоубийц. Одно время я стал замечать, что они с подругой подолгу сидят у теннисного стола, наблюдая игру мальчишек. Уговорив приятеля, я стал тренироваться по утрам, до начала уроков, чтобы однажды поразить ее. Но часто, уже бросившись в очередную авантюру, я затылком чувствовал, что она даже не смотрит в мою сторону.

Однако куда было страшнее, когда она все же обращала на меня внимание. Почему-то это случалось именно в те моменты, когда я забывал завоевывать ее.

…Мы разбиваемся на команды для игры в казаки-разбойники. Уже все парами подошли к атаманам: «Мать, а мать – чего тебе дать?…» Остались почему-то только мы. Она берет меня за руку и тянет в сторону:

– Или ты не будешь?

– Буду.

Она смотрит на меня, будто выпивает глазами. Взгляд – долгий глоток. Потом, словно от перенасыщенности, глаза наполняются усталостью, почти страданием и умирают под большими веками, но уже через мгновение возникают вновь для нового долгого глотка.

Я теряюсь под этим взглядом, я кажусь себе обманщиком. Мне радостно, но еще больше страшно. Я уже забыл, что вступал вместе с ней за вишневую занавеску. Выходит, боялся я не ее взгляда, а себя самого?…

И вот мы стоим с ней перед атаманом, и уже она говорит: