По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

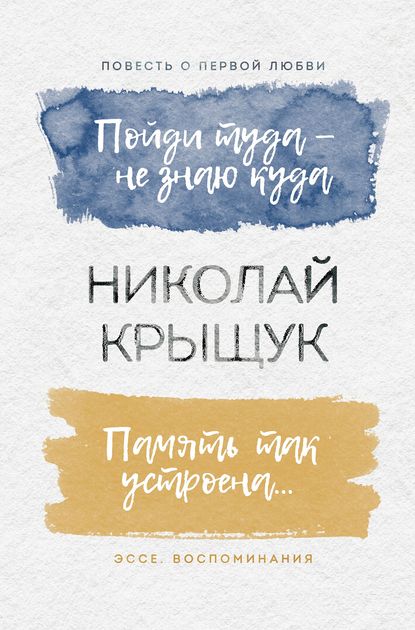

Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Мать, а мать, чего тебе дать – кошку или собаку?

И нас, только что брошенных волной друг к другу, атаманской прихотью разводит по враждебным командам, и мой названый враг смотрит на меня из-за пограничной черты своим невозможным взглядом.

В КЛАССЕ УЖЕ СВИРЕПСТВОВАЛА ЭПИДЕМИЯ ВЛЮБЛЕННОСТИ. Влюблялись бурно и невпопад. Андрей внезапно влюбился в Фаину.

Фаина жила на Бородинке в отдельной квартире. Отец ее был доктором биологических наук, а мать… Мать – просто красивой женщиной.

Как-то по весне его вместе с Леной Винокуровой послали навестить долго болевшую Фаину. Лена на следующий день сама свалилась в постель, и он, не найдя попутчика, отправился один.

Встретила его Фаинина мать, в переднике, с белыми от муки руками. Лицо ее излучало радость, отсвет которой случайно попал и на него, и ему сразу же захотелось подольше задержаться в этом доме.

– Проходи, – сказала Фаинина мать, прикрывая дверь локтем и не переставая улыбаться. – Фаина в этой комнате. Только осторожно – там темно.

Он представил, что увидит сейчас лежащую в постели Фаину и рыбу-ночник и у ночника пирамидку лекарств. Но не было ни ночника, ни лекарств, ни даже запаха лекарств, а посреди комнаты в ванночке плыл кораблик с елочной свечкой вместо трубы. Он еще не успел разглядеть Фаину, когда услышал ее голос:

– Привет. – Андрей робко подошел к кораблику. – Садись прямо на ковер, – сказала Фаина. – Ну, поворачивай же его ко мне. Это вчера папа из ГДР привез.

Он повернул упершийся в стенку кораблик, и тот сам поплыл к противоположному берегу, где его ждала Фаина. Под днищем кораблика слабо светился сумрак воды.

Они играли, изредка перекидываясь словами.

– Математичка наставила вчера восемнадцать двоек, – сказал он.

– Она, по-моему, просто истеричка, – отозвалась Фаина равнодушно.

– Опять кричала, что мы катимся по наклонной плоскости.

– Ну да, – жеманно усмехнулась отличница Фаина.

– Какая-то тупость, – сказал он.

– Ее, конечно, жалко, – сказала Фаина. – Попробуй научить чему-нибудь Дзюбина. Легче научить зайца зажигать спички.

– А что у тебя? – спросил он.

– Не знаю, – Фаина пожала плечами. – Субфибрильная температура держится.

Он не знал, что такое субфибрильная температура, но переспрашивать не стал.

Кораблик время от времени подплывал к Фаине, освещая ее склоненное лицо. Оно было матовым и почти несуществующим. Казалось, свет и темнота, пока кораблик дрейфует в его водах, заново придумывают его, добавляя в него все новые и новые черточки.

– Ну, все, хватит, – сказала вдруг Фаина и задула свечку. Лицо мгновенно исчезло, как будто подтвердив, что и впрямь было колеблющейся выдумкой.

Щелкнул выключатель, и он увидел Фаину в домашнем фланелевом халатике, румяную, в пятнах от хрустальных камешков люстры. Это была первая девочка из класса, которую он увидел в домашней обстановке. Халатик его доконал.

Он принялся тупо разглядывать стенку оцинкованной ванны, которая напоминала ему бок небрежно очищенной рыбы. Фаина стала показывать комнату: это папина библиотека, «Жизнь животных» Брема, Диккенс, ну и всякое… Это диорама какого-то там восстания – папе китайские студенты подарили. Это…

– Бери конфеты. – Конфеты были, видимо, тоже немецкие, с одеколонным привкусом. Этот одеколонный привкус, как и все в комнате и в Фаине, показался ему необыкновенным.

Стол был покрыт бархатной скатертью с вышитыми сценами охоты.

Их позвали пить чай. Игорь Семенович из-под нависающих косматых бровей посматривал на них весело и что-то рассказывал про Германию. Андрей уже в тот вечер не мог вспомнить что. Помнил приятно надтреснутый голос и почему-то фразу:

– Что же меня убеждать, например, что сероводорода нет, когда, если пукнуть, я первый ощущаю его запах. – Наверное, оттого запомнил, что никто даже в шутку не укорил Игоря Семеновича за этот детский прозаизм. У них в коммуналке было принято держаться более чинно. Эта чинная корочка проламывалась только в моменты ссор. Так же как не мог он вообразить подобный разговор у них на кухне: невозможно было представить, чтобы в Фаининой семье ссорились так, как ссорятся его соседи. Вместо крика и ругани здесь, наверное, происходят иронические пикировки. И болеют в коммуналке совсем иначе – тяжело и коротко, – не так, как Фаина.

О чем-то еще они говорили в тот вечер, о чем-то… Да. Тогда только что прошел фильм-опера «Евгений Онегин».

– Тебе понравилось? – спросили его.

– Да.

– И кого же тебе больше в этой истории жалко?

– Онегина, – ответил он неожиданно для себя.

Голос Игоря Семеновича зазвенел:

– Ты, брат, не иначе, родственную душу пожалел.

А по улице мел сухой снежок, и ветер фантазировал на ледяном асфальте.

Андрей словно бы выпал из Фаининой квартиры в томительную паузу дня, в мерцающие весенние сумерки. Вода в Фонтанке лилась выпуклым светом. У театра Горького зажглись два фонаря. «Не иначе, родственную душу пожалел», – повторял он, смутно ощущая в этих словах впервые открывшееся ему право на характер.

Ад влюбленности, как и полагается, имел свои круги, в которые была заключена вся тогдашняя жизнь. Фаина была только одним из них.

У нее были черные блестящие глаза и руки, полные у локтей. Она производила ими жеманные движения, поправляя мешавшую ей резинку нарукавников. Ему хотелось схватить эти полненькие локти и больно стиснуть их.

Однажды в вагоне электрички, просвеченном солнцем и наполненном серой пеной от пробегающей за окнами листвы, он ощутил запах, наполненный воспоминанием о счастье. Не сразу заметил он в руках у девушки с сонными глазами букетик пламенных флоксов и, только выйдя на перрон, вспомнил, что так пахло в Фаининой квартире.

Круги ада… Это и девушка с флоксами, уплывавшая от него в окне электрички, и одноклассницы в белых футболках, которые бегут вдоль шведских стенок, отбрасывая в стороны ноги; это запретные игры в «бутылочку» с обжиманиями и поцелуями в жестких кустах, это поющая за стеной соседка, с которой только что пил на кухне молоко с колотым сахаром, это попавший на глаза черноморский рапан с глянцевито-эластичным зевом, от которого вдруг приливает к лицу жар. А сладкий ананасный запах липовых почек, приведший их однажды с приятелем к низким окошкам раздевалок школьного бассейна? Словно равнодушные жуки, бродили они около них, нащупывая ослепительную щель. То, что они увидели там, надолго повергло их в молчание и дрожь. Все это пока не имело названия, как не имело еще отношения к душе.

Все словно бы в заговоре против тебя, все обращается к инстинкту, зазывает блаженством, словно вода под обрывом, и кричит: «Не будь дураком, прыгай!» А эхо отзывается: «Ату его!..»

Хитрые и похотливые невольницы из «Тысячи и одной ночи», Митина любовь, отданная в шалаше деловитой крестьянке, и, конечно, зачитанный до дыр Мопассан, в историях которого участвовали, сами того не зная, десятки иногда лишь мельком виденных искусительниц, испытавших вместе с тобой все бездны порока.

И во всей этой гонке по кругам ада то и дело мелькает одно и то же лицо – то молящее, то укоряющее, то восторженное, то злое. Хочется остановить, рассмотреть его. Но страшно остановиться.

В эти месяцы он видел Сашу редко, она почти перестала бывать в их дворе. Оба они незаметно переступили невидимую черту и перешли в другой возраст. По ту же сторону черты люди должны знакомиться заново.

Он не раз пытался подчинить ее своему воображению, но Саша не давалась, словно бы не желала вписываваться в его фантазии. Не раз он мысленно сталкивал их с Фаиной, испытывая странное удовольствие от их несовместимости.

Но каждое утро Фаина, пахнущая флоксами, неизменно оказывалась рядом, Саши же не существовало вовсе.

И вот настал тот день. На влажном доминошном столе Васька Мясников разложил перед ним только что отпечатанные, искривившиеся, как осенние листья тополя, фотографии незнакомой голой женщины. Глаза ее были скрыты черной полоской.

Через несколько минут он уже был в жарко натопленной комнате, за вишневой занавеской, где на сундуке покоились днем одеяла и подушки. У неплотно прикрытой заслонки сипло постанывал ветер, пахло раскаленной краской. Молчал ящик фисгармонии, звенел над головой мохнатый сверчок.

И вдруг, в тот момент, когда совсем уже, было, пропал он для себя, мелькнуло перед глазами лицо Саши. И было оно словно ставший зримым звук. С тех пор исчезло оно надолго из его памяти и, быть может, самую живую, самую трепетную часть ее унесло с собой.