По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

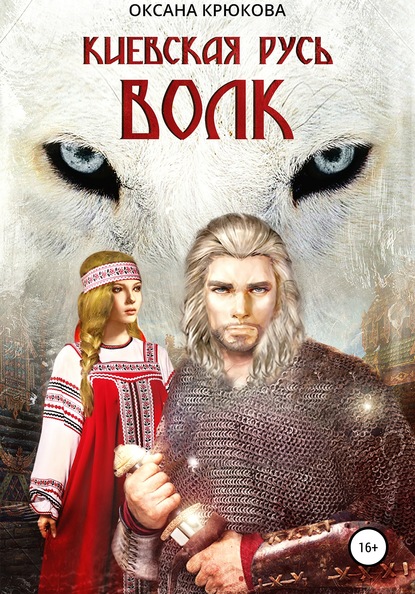

Киевская Русь. Волк

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Святослава снова отрицательно головой помотала. Волк же злиться начал, что молчит девица, как воды в рот набрала. Встряхнул ее сильно и снова говорить велел.

– Не могу, Ярослав, – прошептала Святослава и еще больше от страха сжалась. – О том девки не сказывают.

– Да о чем, Славочка? Что бы ты ни сказала, я прощу. Ты ведь меня простила, вот и я прощу.

– Нет, Ярослав, за такое не прощают, – и улыбнулась ему улыбкой горькой. – Я себе того простить не могу, а ты – так и подавно…

Волк более не выдержал. Сжал ее сильно. Посмотрел серыми глазами, что были яростью наполнены.

– Сказывай! О том мне решать, простить или нет. А не скажешь, – и поднял руку свою тяжелую, будто ударить хотел, – я сам заставлю.

***

Святослава от злости вскипела, что он на нее посмел замахнуться. Чай, только недавно говорил, что она не пленница. Да, видно, солгал. Вырвалась от него с силою, отбежав чуть поодаль, окинула взглядом гневным да закричала:

– Ну, раз сам просишь, вот и слушай, да ушей своих не закрывай от речей моих! Все слушай! – выпалила на одном дыхании. Но заметив, что сынишка проснулся от голоса ее громкого да в кроватке заерзал, стала тише говорить, но твердо, глазами сверкая.

– Слушай о том, как я, убежав тогда от слов твоих горьких да унижающих, бросилась через лес обратно к речке, думала утопиться и позор свой смыть. Но, уже к воде ледяной приблизившись, поняла, что не хочу помирать, что жить хочу. Вот и заприметила ладью, что на ночевке подле берега стояла. Тогда и решила, что уплыву из Киева куда глаза глядят, скроюсь от срама людского и жить сызнова начну. Забралась я тогда на ладью тайком и схоронилась за бочками торговыми. Но через два дня нашли меня там да хотели за борт выбросить, чтоб утопла я и беду на них не накликала. Но взмолилась я, чтоб пощадили, что все отдать готова, лишь бы в живых оставили.

Святослава сглотнула тяжело, но продолжила:

– Вот и слушай, как главному прислуживала. Мне бы в воду броситься да убить себя, но сердце подлое побоялось, жить хотело. Так и доплыла до Корсуни, телом своим расплачиваясь кормчему безродному! А там он меня и продал как рабыню какую-то. Да не очень и дорого. Девки моряков не сильно ценятся. Вот и купил меня за бесценок грек низкий. Да лютовал так надо мной и унижал, что твоя жестокость перед ним просто цветочками покажется! Не выдержав того, сбежала я, вилами заколов насильника. Да с Корсуни не больно-то побежишь. Стены высокие! Упросила я тогда купчиху местную, чтоб в служанки взяла, мол, только за хлеб и воду работать стану. Та и взяла, а место для ночевки подле свиней в хлеву указала.

Девица снова задрожала вся от воспоминаний, ее срамящих да позорящих, но решила ничего не утаивать:

– Но ты слушай далее, раз сам того хотел. А о том слушай, как муженек ее ко мне хаживал. Прямо в хлеву среди свиней и грязи заставлял подол задирать, – и не выдержала Святослава, заплакала, сквозь рыдания говорить продолжая. – А когда поняла я, что уже давно беременна, и когда живот выпирать начал, я ему отпор дать вздумала, чтоб не срамил уже с ребенком, но тот сказал, что прикажет слугам избить меня всю, если откажусь.

Девица видела, что Волк слушает, хоть и бледный весь стоит.

– Мне бы снова себя убить от позора такого. Но я тогда ради ребеночка жить решилась, ради него одного. Вот и терпела, когда муженек купчихи продолжал хаживать ко мне. Так и жила в хлеву, днем со свиньями работая, а по ночам там же подол задирая. Мне уже рожать скоро, а он всё хаживает и хаживает. Не выдержала я того более, кинулась к купчихе в ноги, стала молить, чтоб уберегла и пощадила, все ей поведала. А та только презрительно хмыкнула и из дома выкинула, как собаку бездомную, сказав напоследок, что для того и взяла в услужение, на потеху муженьку ее сладострастному.

Я же, когда поняла, на какой позор себя обрекла, точно решила, что покончу жизнь свою срамную беременная. Не родится дитя от матери такой низкой! Бросилась я тогда в воду с обрыва, утопиться решила. Да местная ведунья меня вытащила и ребеночка спасла, что чуть не сорвался уже на восьмом месяце. Травами меня чудодейственными на ноги поставила, взамен лишь взяв то, чем я и была богата. Косы мои длинные по плечи срезала. Но за дар щедрый помогла ночкой из Корсуни уйти.

И поплелась я тогда по дорогам пыльным, куда глаза глядят. Да с животом тяжелым и без воды далеко не уйдешь. Легла я подле дороги и помереть уже решила. Такой и застали меня купцы болгарские, что на родину возвращались. Пожалели они девицу несчастную, накормили да водой напоили. И разрешили с ними в повозке остаться. Так и попала я в Преславец. Да только от купцов сбежала, побоявшись, что насильничать станут. Ходила по улицам града болгарского, как бродяжка одинокая, да кормилась то объедками грязными, то с церквей их Бога Единого на остатки от милостыни. Но ночевать меня внутрь не пускали волхвы болгарские, бродяжкам не положено было. Так и родила Никиту прямо на улице, подле их церкви. Да за то благодарна, что хоть помогли сына обмыть да пуповину срезать.

Я же когда увидела, что у сына глаза серые, хотела было оставить им Никиту. Но они не приняли, сказали, что грех мой в том страшный, что Бог их Единый меня за то покарает. Я только рассмеялась, ответив, что всем, чем мог, их Бог меня уже покарал, и жить мне больше не для чего. А главный волхв так и сказал, как сейчас помню: «Живи ради сына. Тебе сам Бог его послал, в отпущение грехов!» А чтобы я более не бродяжничала, они меня в услужение приняли за хлеб и воду. Стала я полы у них мести да спать на порогах с сынишкой на руках.

Так и застал меня там царевич Борис. Всю в лохмотьях, униженную и позорную. Но не побоялся Борис меня из грязи тогда поднять. Не побоялся в хоромы свои привести, вымыть нищенку да в шелка приодеть. Не побоялся к груди прижать своей сильной да приласкать тело истерзанное, что кроме срама ничего не видело. Вот тогда я и отдалась ему вся. Как сейчас помню, вся до конца отдалась! Поклялась себе, что любить буду всем сердцем! Как мужа своего любить стану, сапоги снимать да кланяться в пояс. А за сердце мое благодарное и любящее он меня до себя возвысил, до самых высот царских, где и расцвела я снова да вкус жизни почувствовала. И не жалею я о том, что горячо Бориса по ночам целовала. Слышишь?! Не жалею нисколечко! – выкрикнула девица Волку напоследок и стояла вся, как огонь пламенный, гордо стояла.

Волк же, как смерть, бледный был. Руки в кулаки сжаты, губа нервно подергивается, а глаза сквозь нее смотрят. Ярослав действительно ничего перед собой не видел. Перед глазами картины срамные да ужасающие стояли. Лишь видел, как среди свиней она вся в грязи лежит на спине с юбками задранными. Видит, как Борис ее ласкает да ухмыляется. Не выдержал Волк и из хижины выбежал, сильно дверью за собой хлопнув. Святослава лишь улыбнулась ему вслед горько: «Не простит он меня уже более. Я б никогда не простила».

Волк же к колодцу направился. Набрал воды студеной и вылил всю на голову свою буйную. Еще раз набрал и еще раз вылил, чтоб мысли свои успокоить да сердца стук унять. Потом сел на землю сырую и сжал голову руками. «Лучше бы она того не говорила. Лучше бы смолчала, даже если бы бить стал. Зачем? Зачем все сказала? Зачем о таком позоре поведала, кой не смыть уже вовеки?!»

Задрал Волк голову к звездам ночным. Так хотелось завыть ему на луну от боли, что грудь раздирала. Но сдержался, не хотел, чтоб его кто-то таким здесь увидел. И просидев подле колодца полночи, поплелся спать к своим другам. На избу же свою даже не посмотрел, когда мимо шел. Знал, что теперь никогда он Святославу не приласкает, никогда к ней не прикоснется и не посмотрит в глаза изумрудные. Даже если простит, не прикоснется. Не сможет. Всегда перед глазами стоять позор ее будут да грязь, в коей она вымаралась. Лучше б она тогда себя убила, чем срам такой носила на теле девичьем…

***

Так прошло три дня. Волк с друзьями жил и в избу не наведывался. Не мог себя заставить. Товарищи все расспрашивали, что он хмурый такой да молчаливый. Но сотник не сказывал. О разговоре со Святославой никому не поведал. Не хотел, чтобы ее позор как-то на сыне отразился. Стоило теперь о Никите подумать. Лучше будет, если мать его вовсе оставит. Чай, с таким прошлым не мать она уже сыну своему, не такой матери достоин вой будущий, не такой. То и надумал сказать Святославе, когда наконец решился в избу войти.

Святослава же подле сынишки сидела и с ним вместе играла. Вся светилась и улыбалась. Никита ей тоже улыбался, вон как счастлив малец, чай, не ведал, как мать его опустилась. Заметив же отца, Никита к нему бросился, соскучился. Девица же встала, выпрямившись, и подле стены замерла. Ждала своего приговора, ведь за этим и пришел сотник.

Мальца на пол отпустив, Волк ближе подошел. Но в глаза Святославе не посмотрел. Такое отвращение в нем поднялось, что выдать себя побоялся да обидеть зря девицу.

– Я тебя отпускаю, – только и сказал холодно. – Теперь ты не пленница, о том и князю скажу. Можешь возвращаться в Преславец и жить там. Никто тебя не тронет. Когда же князь надумает в Киев возвращаться, я сына с собой заберу. Пока же можешь с ним видеться.

Святослава слушала свой приговор с лицом спокойным. Но когда о сыне Волк сказал, побледнела. Хотела возразить что-то, да смолчала. А что тут скажешь? Она бы себе самой такой матери позорной не пожелала, что уж о сыне прославленного сотника говорить! Поняв, что девица приняла его условия, Волк вышел, так и не взглянув на нее ни разу.

Тодорка в Преславец поплелась, кой русичи теперь Переяславцем называть стали. Голову девица гордо держала, а сердце кровью обливалось да из глаз слезы предательские лились. Не увидит она более Никиту, как князь в Киев возвернуться надумает. А то не за горами. Как только перезимует, так сразу и тронутся они на родину. Чай, лишь полгодика видеть сынишку ей осталось. Запомнит ли сыночек мать свою? Вспомнит ли глаза изумрудные, что с колыбельной его убаюкивали? Поймет ли, что вместе с его уходом и сердце ее навеки остановится? Понимала Святослава, что Волк никогда сыну о ней не расскажет, даже если тот выспрашивать начнет, когда славным воем станет. Вот и шла, как неживая, по Преславцу. Как жить-то далее?

Увидела палаты царские, что погорели все и разграблены. Везде пусто и смертью веет. Приняла Тодорка это как символ, чай, и ей пора помирать. Вся жизнь ее разрушена, и жить более незачем, все равно Никита ее рано или поздно покинет. Далее по граду побрела. Болгары узнавали ее да приветствовали. Знали все, что она предателя зарубила и не дала ему уйти от суда божьего. Да и единственная она из царской семьи осталась. Остальные все в Византию сбежали. Вот и потянулся к ней люд простой, как к надежде последней на восстановление жизни привычной. Знали, что Тодорка славная только с врагами своими жестока, кои извести ее хотят, а с простыми болгарами всегда приветлива была да в обиду их не давала. Вот и сейчас они к ней руки протягивали, о помощи взывая. Но Святослава тех рук не видела, шла себе немая да бледная. Так до церкви добралась, в коей полы когда-то мела. На пороге храма главный духовник стоял, что ее когда-то пожалел и принял, да не один стоял, а с князем Киевским.

– А, Тодорка славная, – и духовник голову слегка пред ней наклонил. Для него она всегда уважаемой оставалась. Помнил, как она дары щедрые церкви в благодарность передавала, за то что спас ее ранее от греха страшного, когда она сына новорожденного задумала оставить.

Князь Киевский тоже на нее посмотрел, улыбнулся.

– Святослава, чего ты такая бледная? Чай, рада должна быть, что вольную тебе Волк дал и с миром отпустил. Вот и заживешь в граде своем сызнова да палаты отстроишь.

– Мне нет до того дела, – сказала тихо девица и далее поплелась.

Духовник посмотрел на нее внимательно да выругался громко, перекрестившись:

– Ты чего надумала, Тодорка? А ну вернись! Не позволю тебе грех такой на душу взять. А ну стой!

Святослава остановилась. Грозный голос духовника порой напоминал глас их Бога Единого, и от того голоса даже мурашки по коже забегали.

– Ты чего так кричишь? – удивился князь.

– А то кричу, что жизнь свою покончить решила! По глазам понял да по душе ее рухнувшей.

Князь ахнул, тут же к девице устремился.

– Правда, что волхв болгарский сказывает?

Святослава не ответила, лишь глаза в землю потупила.

– Э-э-э, и впрямь надумала! Отчего ж так?

Девица вопрос будто мимо ушей пропустила, сказав только:

– Да не буду я жизнь кончать, вон как духовник меня за то ругает. Против воли его не пойду. Он меня уже спас однажды да надежду вселил. Не посмею его огорчить. В Византию пойду, чай, Борис еще ждет.

– Да кто ж тебя отпустит в Византию-то? Мне и здесь такая славная девица нужна. Болгары постоянно у меня про тебя спрашивают, беспокоятся. Хоть посадницей я тебя и не сделаю, за обиду, что ранее предложения моего щедрого не приняла, но на равных с посадником в граде жить станешь. Поможешь болгарам все отстроить да торговлю наладить. Лично предо мною отчитываться станешь. Главной советчицей здесь сделаю.

Доброе князь говорил, да слова его душу девицы не согрели.

– Не хочу того, великий князь. Не могу я здесь остаться.

– Отчего?