По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

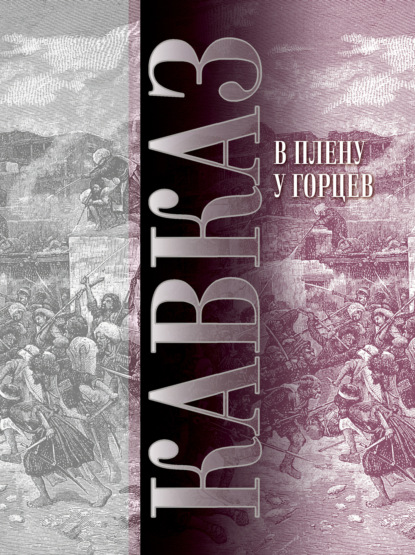

Кавказ. Выпуск XIII. В плену у горцев

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

На плач и терзание Дадак я вышел было помочь другим удержать ее; но горькое ее: «Урус! Урус!» – заставило меня воротиться.

К вечеру замолкло все. На поминки была заколота корова. Ака сам принес мне ужинать, научал Абазата, как меньшего из рода, обращаться со мной ласковее, ободрял меня, говоря, что я заменю Мики, что мне будет хорошо, что они знают Бога, и что хотя у них нет такого белого хлеба, как у нас, но что будут рады всему, что Бог послал.

Наутро старика схоронили. Много собралось народу из уважения к убитому на поле брани, и после того посещения продолжались долго. Каждый, придя на место памяти, должен остановиться перед толпой: все приподнимаются и читают посмертную молитву, где в конце, при слове «фата’а», охватывают свои бороды.

Каждый раз я был подводим перед такое собрание. Босой, выступал я мерно и твердо, притом зная их полный аттестат – отважную поступь. Все любовались; при взгляде же на мои ноги покачивали головой: приметно жалели, что на них скоро нарастет кора. При моем: «Эссалям алейкум!» (Да будет над вами благословение Господне!) вся толпа учтиво приподнималась и отвечала мне тем же: «Ва алейкум эссалям!» (Да будет благословение также и над тобой!).

Горцы предполагали, что я сын сардара, то есть значительной особы, или министра, или сын какого-нибудь генерала, что я переодетый в солдатское платье офицер, и потому вступали со мной в суждения о многом через двоих, бывших тут, знавших хорошо по-русски. Требовали моего мнения: как лучше им нападать, с которой стороны, представляя, что удобнее на арьергард; смеялись над нашей попыткой пройти Ичкерийским лесом. Любопытные, они хотели знать, как живем мы, и когда я рассказывал им о наших знаменитых городах, все дивились, восклицая:

– Астафюр-Аллах! Астафюр-Аллах!

Любознательность их простиралась далеко. Они любят поговорить, зато мастера и посмеяться, если видят, что нехорошо. Умеют ценить дорого достоинства в человеке, но в азарте и самый великий человек может погибнуть у них ни за что.

Когда я сказал, что умею читать Коран, тотчас принесли книгу и заставили показать свое уменье на самом деле. Экзаменатором был мулла.

Они говорили:

– Останься у нас: ты будешь офицером.

– У меня есть мать, сестры и братья, а здесь все чужие; но поживу и посмотрю, – говорил я.

Вот как началась жизнь моя: со мной обходились хорошо. Первую ночь я провел один, с шелковиками (считаю лишним говорить, как разводят червей. Шелк, переваренный или самые куколки, теребят в руках, как вату, и прядут. В некоторых местах горцы сеют и хлопчатник). Встав утром, я умылся и утерся своим полотенцем, которое всегда было со мной в походе и служило, как невесте покрывало, защищая от зноя, тут я должен был отдать его своей хозяйке, удивляясь ее просьбе, и после уже утирался рукавом рубашки, пока была, а как износилась – обсушивался перед огнем. Я покорялся всему, потому что не видел насилия.

Через пять дней Ака купил меня за ружье в три тюменя (или в тридцать рублей серебром, там торговля больше меновая). Он, как поопытнее других, предполагал, что я не солдат, и надеялся взять за меня большой выкуп. Отгибая завороты шапки, часто он говорил мне:

– Вот если дадут за тебя эту полную шапку серебра – отдам.

Но на мои слова, что я солдат, что он не получит и трети того, он скоро набрасывал ее на голову и начинал пошаривать угли в своем камине.

Чтобы вывести его из печали, я радовал его словами:

– Ты знаешь ведь солдатскую жизнь: лучше ли мокнуть на дожде или вот так сидеть с тобой у огня? Хотя я не работал, но привыкну и буду во всем помогать тебе.

Он улыбался, покачивая головой.

Я начал мало-помалу привыкать к их обычаям и делать свои филологические усилия. Даже на другой день по взятии меня в плен я переписал множество «общежитных» слов от мальчика, бывшего у нас в аманатах (аманат – арабское слово, означает заложник, от амана – верить), и потому-то мог объясняться кое-как. Да и чеченцам хотелось, чтоб я скорей научился понимать их, и для того давали мне все средства. Часто зазывали нарочно хорошо знающего по-русски.

Они простосердечно говорили:

– Если ты будешь у своих, то все-таки тебе пригодится: ты будешь там переводчиком.

Хозяин хвалил меня всем, говоря:

– Ва куран диаша, ва джайна диаша, язунчи; дерриге-ха! (Читает и Коран, и Джайну, пишет по-своему и по-нашему – словом сказать, знает все до капли!)

Если я хотел сесть к огню, все расступались; мальчишек отгоняли прочь.

Часто собирались или родные, или знакомые тужить о покойнике. При встрече их из разных хижин поднимались все фамильные и соседи. Не доходя до дома шагов с десять, начинали завывать: кто с сильным плачем рвал на себе волосы, кто, поджав ноги, бил себя по лицу и в грудь – и безобразили себя таким образом. После чего все садились в кружок перед поставленным блюдом с яствами. (Их пища: кукурузный хлеб – сыскиль, вареная кукуруза – ажиг, молоко – шир, кислое молоко – шар, творог – калд, масло – хакыр, пшеничный хлеб – бешик, блины – чапильгиш, мамалыга – худыр, черемша – тханку, галушка – галышишь, лапша – гарзыныш, и самое лучшее – джижик – мясо. Прочее – все сласти.)

От мужчин не требуется такого рева. Над ним смеются, если он чуть пригорюнится. При таком собрании они выходят из сакли во двор и составляют свою беседу о смерти; если же прошло недели две, как умер покойный, то они говорят не о жизни его и общей, а о своих набегах, о распоряжении своего падчши и его наместников, наибов.

Я мог заглядывать в саклю. Когда церемония оканчивалась, вдруг переменился разговор и у женщин, как будто все здорово и никто не умирал. Тогда входили в саклю и мужчины и составляли два круга: мужчины у огня, женщины близко к порогу или в углу. Я же наблюдал их обычаи, как будто не понимал и подсаживался то к серьезным, то к чувствительным, особенно когда между ними были девушки или дети, и рассматривал их рукоделие: кто шил, кто сучил шелк, кто прял бумагу.

Если приходят посидеть, то никто не сидит без работы: или приносят свою, или берут у хозяйки дома; особенно девушки должны показать свое трудолюбие.

И вот в таком кругу кое-что шилось и для меня. Прехорошенькая девушка, казалось, довольна была своим занятием: она беспрестанно спрашивала меня:

– Хорошо ли так?

– Дука дики-ю! (Очень, очень хорошо!) – смеясь, отвечал я.

Своим любопытством нередко я приводил в смех все собрание, тогда выбиралась мне невеста: стыдливые закрывали лицо своим рукоделием; которые посмелее говорили Аке о его дочери: ей было уже пятнадцать лет. Худу, или Ганипат, была довольно порядочная девушка. (Женский пол имеет все по два и по три имени. Иногда и мальчик носит два.)

До сих пор я жил между горцами без работы, без обязанностей пленного, или, другими словами, раба. Кончилась эта беззаботная жизнь к моему удовольствию. Начались полевые работы – занятие чеченца. Я был рад помогать им, боясь, чтоб они не упрекнули меня своим хлебом.

Подходило время полоть кукурузу, или, как они называют, ажгишь-асир. Ака, чтобы не обременять меня, видя мое неуменье, собирал два раза помощь, состоявшую из девушек. Тут я то одной, то другой пособлял, как бы они задавали себе одна перед другой уроки; но чтобы не обидеть ни одну, я помогал каждой: и так они не знали, которая мне больше нравится.

Кто еще не слыхал обо мне хорошенько и считал обыкновенным пленником, часто просили у Аки себе в работу, кто на день, кто на два; но Ака, хотя и против обыкновения, всегда отказывал. Мне прискорбно было смотреть на хозяина, когда просившие, косясь на него, отходили недовольными.

* * *

Дни проходили за днями, я становился задумчивее. Грусть, что я лишен свободы, не давала мне места. Не было обширного поля, где бы я мог разгулять тоску!.. И в этой сонной жизни от дремоты и бездействия я развлекал сам себя в своем одиночестве: каждое утро, когда еще все тихо, я бродил вокруг своей сакли; но люди и тут отнимали у меня последнее. Горцы не понимали причины моей тоски и уверяли хозяев, что во мне кроется какой-нибудь замысел черный; они часто твердили моему Аке о кандалах, говоря:

– Бергыш уин-бу! Бергыш уин-бу! О, борс-йя! (Глаза его непутны, он смотрит, как волк!)

Это был месяц моей свободы, которую я потерял: тут же тихо прошел целый месяц пленнической жизни моей между чеченцами. Приказ Шамиля – «всех, какие ни есть пленные, сковать и смотреть за ними строже» – нарушил эту тишину.

Двое пленных из солдат, убив девять человек горцев, бежали – и это было причиной строгости.

Два мюрада, мулла и человек пять зрителей пришли под вечер к нашей хижине, где я тогда, прислонясь к стене, стоял, задумавшись, а мои хозяева и соседи кто на арбе, кто на земле просто сидели и провожали день рассказами.

– Ака! – сурово вскричал мюрад, подходя к нему с ружьем под мышкой, опущенным к земле. – А ты все-таки не куешь своего пленного, надеешься на него? Не слышал, что сделали его братья?

– Он мне достался недорого: и если уйдет, то потеря моя; а не кую – он знает Бога, так же как и мы; надеюсь, что мы все будем живы, – отвечал Ака.

– Мича бурджуль? (Где кандалы?)

Ака снял шапку, подражая нашим, и начал упрашивать; но неумолимый кричал зверски:

– Са-еца бурджуль! Са-еца! (Давай сюда оковы!)

Хозяин кинулся было в саклю, крича:

– Са топ! (Ружье!)

Дело доходило до боя. Двоюродный брат Аки – Янда, мулла и я ухватились за него.

Я говорил:

К вечеру замолкло все. На поминки была заколота корова. Ака сам принес мне ужинать, научал Абазата, как меньшего из рода, обращаться со мной ласковее, ободрял меня, говоря, что я заменю Мики, что мне будет хорошо, что они знают Бога, и что хотя у них нет такого белого хлеба, как у нас, но что будут рады всему, что Бог послал.

Наутро старика схоронили. Много собралось народу из уважения к убитому на поле брани, и после того посещения продолжались долго. Каждый, придя на место памяти, должен остановиться перед толпой: все приподнимаются и читают посмертную молитву, где в конце, при слове «фата’а», охватывают свои бороды.

Каждый раз я был подводим перед такое собрание. Босой, выступал я мерно и твердо, притом зная их полный аттестат – отважную поступь. Все любовались; при взгляде же на мои ноги покачивали головой: приметно жалели, что на них скоро нарастет кора. При моем: «Эссалям алейкум!» (Да будет над вами благословение Господне!) вся толпа учтиво приподнималась и отвечала мне тем же: «Ва алейкум эссалям!» (Да будет благословение также и над тобой!).

Горцы предполагали, что я сын сардара, то есть значительной особы, или министра, или сын какого-нибудь генерала, что я переодетый в солдатское платье офицер, и потому вступали со мной в суждения о многом через двоих, бывших тут, знавших хорошо по-русски. Требовали моего мнения: как лучше им нападать, с которой стороны, представляя, что удобнее на арьергард; смеялись над нашей попыткой пройти Ичкерийским лесом. Любопытные, они хотели знать, как живем мы, и когда я рассказывал им о наших знаменитых городах, все дивились, восклицая:

– Астафюр-Аллах! Астафюр-Аллах!

Любознательность их простиралась далеко. Они любят поговорить, зато мастера и посмеяться, если видят, что нехорошо. Умеют ценить дорого достоинства в человеке, но в азарте и самый великий человек может погибнуть у них ни за что.

Когда я сказал, что умею читать Коран, тотчас принесли книгу и заставили показать свое уменье на самом деле. Экзаменатором был мулла.

Они говорили:

– Останься у нас: ты будешь офицером.

– У меня есть мать, сестры и братья, а здесь все чужие; но поживу и посмотрю, – говорил я.

Вот как началась жизнь моя: со мной обходились хорошо. Первую ночь я провел один, с шелковиками (считаю лишним говорить, как разводят червей. Шелк, переваренный или самые куколки, теребят в руках, как вату, и прядут. В некоторых местах горцы сеют и хлопчатник). Встав утром, я умылся и утерся своим полотенцем, которое всегда было со мной в походе и служило, как невесте покрывало, защищая от зноя, тут я должен был отдать его своей хозяйке, удивляясь ее просьбе, и после уже утирался рукавом рубашки, пока была, а как износилась – обсушивался перед огнем. Я покорялся всему, потому что не видел насилия.

Через пять дней Ака купил меня за ружье в три тюменя (или в тридцать рублей серебром, там торговля больше меновая). Он, как поопытнее других, предполагал, что я не солдат, и надеялся взять за меня большой выкуп. Отгибая завороты шапки, часто он говорил мне:

– Вот если дадут за тебя эту полную шапку серебра – отдам.

Но на мои слова, что я солдат, что он не получит и трети того, он скоро набрасывал ее на голову и начинал пошаривать угли в своем камине.

Чтобы вывести его из печали, я радовал его словами:

– Ты знаешь ведь солдатскую жизнь: лучше ли мокнуть на дожде или вот так сидеть с тобой у огня? Хотя я не работал, но привыкну и буду во всем помогать тебе.

Он улыбался, покачивая головой.

Я начал мало-помалу привыкать к их обычаям и делать свои филологические усилия. Даже на другой день по взятии меня в плен я переписал множество «общежитных» слов от мальчика, бывшего у нас в аманатах (аманат – арабское слово, означает заложник, от амана – верить), и потому-то мог объясняться кое-как. Да и чеченцам хотелось, чтоб я скорей научился понимать их, и для того давали мне все средства. Часто зазывали нарочно хорошо знающего по-русски.

Они простосердечно говорили:

– Если ты будешь у своих, то все-таки тебе пригодится: ты будешь там переводчиком.

Хозяин хвалил меня всем, говоря:

– Ва куран диаша, ва джайна диаша, язунчи; дерриге-ха! (Читает и Коран, и Джайну, пишет по-своему и по-нашему – словом сказать, знает все до капли!)

Если я хотел сесть к огню, все расступались; мальчишек отгоняли прочь.

Часто собирались или родные, или знакомые тужить о покойнике. При встрече их из разных хижин поднимались все фамильные и соседи. Не доходя до дома шагов с десять, начинали завывать: кто с сильным плачем рвал на себе волосы, кто, поджав ноги, бил себя по лицу и в грудь – и безобразили себя таким образом. После чего все садились в кружок перед поставленным блюдом с яствами. (Их пища: кукурузный хлеб – сыскиль, вареная кукуруза – ажиг, молоко – шир, кислое молоко – шар, творог – калд, масло – хакыр, пшеничный хлеб – бешик, блины – чапильгиш, мамалыга – худыр, черемша – тханку, галушка – галышишь, лапша – гарзыныш, и самое лучшее – джижик – мясо. Прочее – все сласти.)

От мужчин не требуется такого рева. Над ним смеются, если он чуть пригорюнится. При таком собрании они выходят из сакли во двор и составляют свою беседу о смерти; если же прошло недели две, как умер покойный, то они говорят не о жизни его и общей, а о своих набегах, о распоряжении своего падчши и его наместников, наибов.

Я мог заглядывать в саклю. Когда церемония оканчивалась, вдруг переменился разговор и у женщин, как будто все здорово и никто не умирал. Тогда входили в саклю и мужчины и составляли два круга: мужчины у огня, женщины близко к порогу или в углу. Я же наблюдал их обычаи, как будто не понимал и подсаживался то к серьезным, то к чувствительным, особенно когда между ними были девушки или дети, и рассматривал их рукоделие: кто шил, кто сучил шелк, кто прял бумагу.

Если приходят посидеть, то никто не сидит без работы: или приносят свою, или берут у хозяйки дома; особенно девушки должны показать свое трудолюбие.

И вот в таком кругу кое-что шилось и для меня. Прехорошенькая девушка, казалось, довольна была своим занятием: она беспрестанно спрашивала меня:

– Хорошо ли так?

– Дука дики-ю! (Очень, очень хорошо!) – смеясь, отвечал я.

Своим любопытством нередко я приводил в смех все собрание, тогда выбиралась мне невеста: стыдливые закрывали лицо своим рукоделием; которые посмелее говорили Аке о его дочери: ей было уже пятнадцать лет. Худу, или Ганипат, была довольно порядочная девушка. (Женский пол имеет все по два и по три имени. Иногда и мальчик носит два.)

До сих пор я жил между горцами без работы, без обязанностей пленного, или, другими словами, раба. Кончилась эта беззаботная жизнь к моему удовольствию. Начались полевые работы – занятие чеченца. Я был рад помогать им, боясь, чтоб они не упрекнули меня своим хлебом.

Подходило время полоть кукурузу, или, как они называют, ажгишь-асир. Ака, чтобы не обременять меня, видя мое неуменье, собирал два раза помощь, состоявшую из девушек. Тут я то одной, то другой пособлял, как бы они задавали себе одна перед другой уроки; но чтобы не обидеть ни одну, я помогал каждой: и так они не знали, которая мне больше нравится.

Кто еще не слыхал обо мне хорошенько и считал обыкновенным пленником, часто просили у Аки себе в работу, кто на день, кто на два; но Ака, хотя и против обыкновения, всегда отказывал. Мне прискорбно было смотреть на хозяина, когда просившие, косясь на него, отходили недовольными.

* * *

Дни проходили за днями, я становился задумчивее. Грусть, что я лишен свободы, не давала мне места. Не было обширного поля, где бы я мог разгулять тоску!.. И в этой сонной жизни от дремоты и бездействия я развлекал сам себя в своем одиночестве: каждое утро, когда еще все тихо, я бродил вокруг своей сакли; но люди и тут отнимали у меня последнее. Горцы не понимали причины моей тоски и уверяли хозяев, что во мне кроется какой-нибудь замысел черный; они часто твердили моему Аке о кандалах, говоря:

– Бергыш уин-бу! Бергыш уин-бу! О, борс-йя! (Глаза его непутны, он смотрит, как волк!)

Это был месяц моей свободы, которую я потерял: тут же тихо прошел целый месяц пленнической жизни моей между чеченцами. Приказ Шамиля – «всех, какие ни есть пленные, сковать и смотреть за ними строже» – нарушил эту тишину.

Двое пленных из солдат, убив девять человек горцев, бежали – и это было причиной строгости.

Два мюрада, мулла и человек пять зрителей пришли под вечер к нашей хижине, где я тогда, прислонясь к стене, стоял, задумавшись, а мои хозяева и соседи кто на арбе, кто на земле просто сидели и провожали день рассказами.

– Ака! – сурово вскричал мюрад, подходя к нему с ружьем под мышкой, опущенным к земле. – А ты все-таки не куешь своего пленного, надеешься на него? Не слышал, что сделали его братья?

– Он мне достался недорого: и если уйдет, то потеря моя; а не кую – он знает Бога, так же как и мы; надеюсь, что мы все будем живы, – отвечал Ака.

– Мича бурджуль? (Где кандалы?)

Ака снял шапку, подражая нашим, и начал упрашивать; но неумолимый кричал зверски:

– Са-еца бурджуль! Са-еца! (Давай сюда оковы!)

Хозяин кинулся было в саклю, крича:

– Са топ! (Ружье!)

Дело доходило до боя. Двоюродный брат Аки – Янда, мулла и я ухватились за него.

Я говорил: