По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

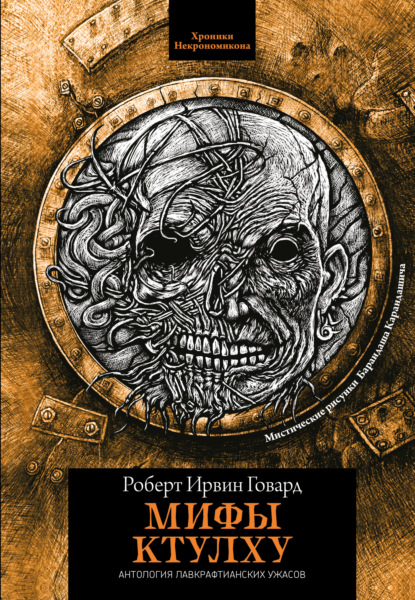

Мифы Ктулху

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Долго ли, коротко ли, над темными горами, раскинувшимися на восточном горизонте, опустилась слабая светящаяся дымка, и совершенно неожиданно взошла большая золотая луна, осветив сцену призрачным светом. Черные стволы могучих деревьев в этом свете напоминали зияющие узкие проемы, уводящие незнамо куда. Легкий ветерок дул с востока, превращая нескошенную траву в море, полное длинных мягких волн, смутно различимых в лунном свете. На крыльце кто-то вздохнул – отрывисто, хрипло, будто даже с отзвуком болезненного стона, – и мы все вздрогнули и огляделись.

Фейминг наклонился вперед и вцепился в подлокотники кресла. Его лицо выглядело странно чужим и бледным в призрачном свете; он прикусил губу так, что по подбородку стекало несколько капель крови. Мы посмотрели на него с изумлением, и вдруг его сотряс короткий, рычащий смех.

– Не надо пялиться на меня, точно стадо глупых овец! – раздраженно сказал он и резко, как и начал, перестал смеяться. Мы все больше пугались и не знали, что сказать в ответ, и в следующее мгновение он снова выпалил: – Прежде чем прозовете меня за глаза сумасшедшим, выслушайте-ка мою историю! И не вздумайте перебивать – это касается всех! Я просто хочу выкинуть все это из головы. Знаете, я человек простой, и мне до заправского фантазера далеко, но кое-что – плод воображения, так ведь говорят? – меня преследовало с самого детства. Этот сон!..

Он нервно поерзал на стуле и пробормотал:

– Сон! Ей-богу, какой сон! В первый раз… Нет, на самом деле я не могу вспомнить, когда мне это приснилось в первый раз. Сколько себя помню, мне снился этот адский сон. Ну, выглядит в нем все так. Стоит на пригорке этакий домик с верандой – посреди, значит, широ-о-окого луга. Вполне в здешнем духе, да только сон мой происходит не у нас, а в Африке. Живу я в том доме с индусом – он, кажется, слугой мне приходится. Как, значит, меня в Африку угораздило забраться – наяву никогда не помню, хотя во сне точно знаю, как свои пять пальцев. Вообще, если в сон попадаю – помню, кто я там и как жил… А вот как проснусь – забывается вот эта вся подноготная, выветривается из головы – хоть тресни. Но одну подробность вроде помню: и сам я с законом во сне не в ладах, и индус мой. Оба мы от кого-то, значит, прячемся. Где точно в Африке наш дом стоит – опять же, только во сне и знаю. Домишко мелкий, всего-то пара комнатушек в нем, и стоит на холме – ну, я уж упомянул. Других холмов таких нет рядом – пастбища аж до самого горизонта тянутся, сколько глаз хватает, и в одних местах там трава по колено, а в других – по пояс.

Сон всегда начинается с того, что я поднимаюсь на холм, пока солнце медленно садится. Я несу сломанное ружье и только что вернулся с охоты, которую отчетливо помню во сне, но напрочь забываю наяву! Как будто занавес какой поднимается – и все, я на сцене, я в игре, и мне подсовывают роль совершенно другого человека, которую я никогда спецом не учил, но во что бы то ни стало должен вспомнить. Вспомнить, что там у этого персонажа моего было, какой он был в прошлом и что привело его к такому настоящему.

И – черт возьми! Сами же знаете, у большинства людей сны происходят в глубине их сознания, и они прекрасно понимают, что это всего лишь сны. Каким бы ужасным ни был кошмар – знают ведь, что он закончится и не будет грозить им ни помешательством, ни смертью. Но в этом конкретном сне такой уверенности нет. Говорю вам, в нем все так живо, так подробно, что я иногда задаюсь вопросом, не моя ли это настоящая жизнь… Может, вот это всё, что сейчас, – сон? Но нет, быть такого не может – иначе я был бы мертв много лет назад!

Итак, как я уже сказал, я поднимаюсь на холм… Первое, что бросается мне в глаза, – что тропа довольно необычная, потому что на самом деле это какая-то неровная борозда, по которой я иду вверх по склону, и выглядит она так, будто осталась после чего-то очень тяжелого, которое туда, наверх, сволокли. Но мне-то до таких мелочей во сне особого дела нет – я, значит, хожу, горюю, что винтовке моей кранты, а это ж единственное при мне оружие, и теперь покуда новую не добудешь – не поохотишься… В общем, я помню отдельные мысли, впечатления – но это же все отрывки, кусочки, из них никак мне целой картины не сложить, пусть даже и хочется так, что невмоготу! Ладно… Значит, дохожу я во сне до вершины холма, захожу к себе в дом – двери распахнуты, а индуса моего нет. В гостиной кавардак, стулья поломаны, стол опрокинут. Кинжал слуги в половице торчит, но крови нигде не видать.

Дело такое – в каждом отдельно взятом сне я не помню, как у меня дела в других, прежних снах складывались, как порой бывает у людей. Все всегда происходит словно в первый раз. И все события я воспринимаю так же ярко, будто мне впервой. И вот стою я посреди жуткого этого погрома и ничегошеньки не понимаю. Индуса нет, но кто ж его у меня увел? Будь это набег черномазых – они бы тут все растащили, а сам дом подожгли бы. Будь это лев, из саванны набежавший, – кровь бы осталась! И вдруг вспоминаю я ту борозду, что по холму наверх волочилась, и волосы дыбом встают – ясное дело, гадина это была, огромная змеюга! Наверх вползла, не иначе! И как только вспоминаю я ко всему, каких эта борозда была размахов, – на лбу пот холодный проступает и руки дрожат, что ту бесполезную сломанную винтовку держат…

Бегу я в дикой панике к двери, и единственная мысль – поскорее убраться подальше. Но солнце уж село, сумерки укрыли мраком пастбища… где-то там, в высокой траве, таится этот ползучий ужас, выжидая. Боже правый!

С несвойственной ему истовостью Фейминг разразился бессвязной молитвой, и все мы подпрыгнули, только теперь осознав, насколько захватил и напряг нас его рассказ. Тем временем он продолжил:

– Я запираю двери и окна, зажигаю лампу, встаю посреди комнаты. Стою что твоя статуя, жду и слушаю. И вот, долго ли, коротко ли – всходит луна, ее слабый свет проникает в окна. А я все стою, стою… Ночь очень тихая – почти как сегодня. Время от времени по траве бежит этакий ветерок-шепоток, и каждый раз я от него весь напрягаюсь, кулаки до боли стискиваю, аж ногтями кожу на ладонях вспахиваю – капает кровь… Стою я так, жду и слушаю, но нет – этой ночью она не приползет, не бывать тому! – Эти последние слова он почти что выкрикнул во весь голос, но они-то и разбили оторопь – напряжение покинуло нас, заставив облегченно выдохнуть.

– Я решил так: ежели ночь переживу, рано утром пойду искать гадину. Но вот утро за окном, а у меня уж былой удали нет. Понятия не имею, куда эта огромная тварь уползла, и уж точно не хватит мне духа встретиться с ней без всякого при себе оружия. Так что застрял я у себя дома, прямо как в капкане, – застрял и смотрю, как солнце ползет неумолимо по небу, клонится к горизонту. Бог мой, да если бы я только мог попросить светило так не торопиться! И вот небосвод гаснет, длинные тени стелются по траве. У меня кружится голова от страха, и задолго до того, как пропадает последний луч, я снова запираю двери, окна, зажигаю лампу… Свет в окнах наверняка приманит змею ко мне, но стоять в полной темноте я подавно не смогу… просто вот так стоять посреди своей комнаты – и ждать.

Фейминг сейчас выглядел так, словно наяву попал в лапы какой-то ужасной силы, и его рассказ после мнимого спада напряжения снова заставил нас ощутить тревогу. Он выдержал невыносимо долгую паузу, облизал губы и продолжил голосом чуть громче шепота:

– Я понятия не имею, как долго я стою там, время течет, и каждая секунда – это век, каждая минута – маленькая вечность, и каждая новая вечность длиннее прежней. И вот тогда – о боже! – что это?

Он наклонился вперед, так что лунный свет нарисовал на его лице ужасную маску. Испуганное выражение, с которым он глядел в ночь, заставило всех нас задрожать, и мы через одного стали украдкой оглядываться через плечо.

– На этот раз – не просто ночной ветер шелестит, – прошептал Фейминг. – Что-то эту траву заставляет шуршать – будто по полю тащат что-то большое… длинное… тяжелое. И вдруг – шорох, прямо где-то у крыши дома, а потом – чуть тише – перед дверью… Скрипят петли, дверь медленно прогибается вовнутрь… сперва чуть-чуть… потом еще немного…

Фейминг вытянул руки перед собой, как будто пытался опереться на что-то, и тяжело задышал.

– Я знаю: надобно мне налечь на дверь и всеми правдами и неправдами держать ее запертой, да вот только не могу я шелохнуться! Стою там, как корова на убой, а дверь все скрипит и скрипит… но не поддается! Не попасть гадине просто так в дом!

Снова облегченный вздох прошел среди нас, слушателей. А рассказчик протер потный лоб дрожащей рукой.

– Всю ночь посреди комнаты торчу, неподвижный, как картина, разве что иногда поворачиваюсь на звук – пытаюсь понять, где эта гадина теперь шуршит. Слежу за звуком не только ушами, но и глазами – да, оказывается, бывает и такое! Иной раз совсем его не слышу, вроде как даже на несколько минут он стихает. Но я тогда совсем уж от страха весь обомлеваю – а ну как она пробралась-таки ко мне, сюда? Верчу головой по сторонам, хотя – уж не знаю, с чего вдруг – страшно боюсь шуметь, и не оставляет чувство, будто отродье это где-то прямо за спиной. И снова где-то что-то шуршит, и снова я на месте замираю…

А потом наступает такой момент, когда я сам себя осознаю во сне, – когда разум, что по яви меня ведет, первый и единственный раз прорезается в этом мороке. До этого я вовсе не понимаю, что сплю, все для меня реально – а потом вдруг отстраняюсь, подмечаю, что не все тут гладко, и буквально вижу эти тропинки, по которым откуда-то издалека приходят ко мне все эти змеиные наваждения. И сам я – эго мое, или как там говорят? – как бы надвое разваливаюсь: обе половины друг от друга не зависят, и рука правая не ведает, что творит левая, хоть они и из одного тулова растут. Вот только я-спящий с собой-бодрствующим-во-сне повязан, и дела наши плохи… это уже не просто тропинки, это цепи, узлы – по ним от меня к другому себе и жизнь, и мысль течет… знаю-знаю: не так-то просто это уразуметь и объясняльщик из меня не ахти какой… в общем, я чувствую – и та моя часть, что во сне, и тот я, что сейчас перед вами, – что оба мы можем умереть от этой гадины, вот настолько крепко сцеплены.

Пока я стою во сне, меня охватывает непреодолимый страх, и я уверен, что скоро змея поднимется и будет смотреть на меня через окно. Во сне я знаю, что если такое произойдет – я сойду с ума. И это впечатление закрепляется в моем реальном уме с такой силой… не всегда оно одинаково, не всегда одним путем приходит, но я вам скажу одно: если когда-нибудь во сне эта гадина поднимет уродливую башку и уставится на меня – не миновать того, что проснусь я окончательно свихнувшимся, буйнопомешанным.

Слушатели беспокойно всколыхнулись.

– Боже упаси! Разве не чудовищная перспектива, – пробормотал Фейминг, – уступить сумасбродству – и навек застрять в одном и том же сновидении! В нем стою я, и век уходит за веком – ужасно много времени проходит, покуда в окна не вползает слабый серый свет, покуда не стихает вдалеке шорох… и вдруг – алое, истощенное солнце лезет по небу на восток. Я оборачиваюсь, смотрю в зеркало – и вижу, что мои волосы стали совсем белыми. Я натыкаюсь на дверь, рывком открываю ее. Перед глазами – ничего, кроме только широкой борозды, вниз по холму от дома – и дальше, через пастбище. Не сюда, на холм, а в обратном направлении – смекаете почему? Я бросаюсь бежать вниз по склону – и дальше, и дальше, через травянистые поля. Бегу и хохочу как безумный, пока ноги у меня не подламываются от изнеможения. Тогда валяюсь на земле, пока силенок не подкопится бежать дальше…

…Я бегаю так весь день, подгоняемый ужасом позади, на пределе таких сил, каких отродясь у человека не бывало. В моменты отдыха смотрю на солнце, напряженный, как часовая пружина. Как быстро оно движется, когда бежишь, спасая себе жизнь! Моя гонка, конечно, проиграна – это понятно, когда край светила гаснет за краем мира, а те холмы, что хотел я одолеть до захода солнца, все так же далеки, как прежде…

Голос Фейминга с каждым словом звучал слабее, и все мы невольно подались вперед. Пальцами он крепко-накрепко вцепился в подлокотники, и из его прокушенной губы по-прежнему слабо сочилась кровь.

– Смеркается… Я все бреду вперед, падаю и снова встаю. И хохочу, хохочу, хохочу! Но недолго мне веселиться… взошедшая луна превращает луга в какой-то призрачный, окутанный серебристой дымкой морок… заливает землю молочно-белым светом – а сама она красна, как кровь! Я оглядываюсь – и далеко позади…

Мы еще сильнее подались вперед – ведь голос Фейминга упал до еле слышного, призрачно-безжизненного шепота.

– …Далеко позади… вижу… ходит волнами трава. Воздух недвижим… высокие стебли расступаются и раскачиваются в свете луны, по темной уклончивой линии… Она все еще далеко, но с каждым мгновением все ближе и ближе…

Фейминг стих. Не сразу кто-то из нас осмелился нарушить молчание:

– И что, что же потом?

– Потом я просыпаюсь, так и не увидев это чудовище. Этот сон преследует меня с ранних лет – всю мою жизнь. В детстве я кричал как резаный, когда он меня застигал, – с натуральными воплями вскакивал. Да и сейчас не лучше: дергаюсь, весь холодным потом покрываюсь. Снится эта напасть мне нерегулярно, но что-то в последнее время… – Голос Фейминга дрогнул, однако он продолжил: – В последнее время гадина с каждым разом подползает близко. Ближе, ближе – я могу судить по ряби на траве. И как только она меня… того…

Тут он осекся, встал, не говоря ни слова, и пошел в дом. Остальные некоторое время сидели молча, а потом последовали за ним, потому что уже было поздно.

Не знаю, сколько я проспал, но вдруг пробудился, воображая, что слышу где-то в доме смех – протяжный, громкий, страшный смех сумасшедшего. Когда я встал, то подумал, что, может быть, мне это только снится, – но, рванувшись откуда-то из верхних покоев, по дому прокатился действительно ужасающий крик. Захлопали двери, в коридор высыпали другие разбуженные люди – и вместе мы побежали в комнату Фейминга, откуда, похоже, и шел нестерпимый звук.

Он лежал на полу – мертвый. Выглядел так, словно перед смертью побывал в жесточайшей схватке. Мы не увидели на его теле никаких повреждений, но лицо Фейминга было ужасно искажено… как лицо человека, раздавленного чудовищной силой.

И если так оно и было, почему бы той силе не родиться из удушающей хватки колец какой-нибудь непомерной гадины… гигантской, ползающей в ночных африканских полях змеи?

Перевод Г. Шокина

Примечание

Рассказ написан в 1927 году. Первая публикация – журнал “Weird Tales”, февраль 1928-го. Тема змей и ночных кошмаров объединяет эту историю с более поздним рассказом «Кобра из сна» (The Cobra in the Dream): в обоих текстах представлен главный герой, которому на протяжении долгого времени снится один и тот же сон, связанный с офидиофобией (один из видов зоофобии – боязнь змей, по некоторым свидетельствам присущая и самому автору, во многих своих историях, в том числе и сугубо фэнтезийных, наделявшему отрицательных персонажей змеиными чертами). Такая схожесть сюжетов, возможно, указывает на то, что один из текстов являлся своего рода черновиком для другого («Кобра из сна» была опубликована посмертно).

Змея – универсальный и наиболее сложный из всех символов, воплощенных в животных, а также самый распространенный и, по всей видимости, самый древний из них. Образ змеи, змея, дракона фигурирует во множестве старинных преданий, легенд, в народных сказках. В западном фольклоре символизм змеи по большей части отрицательный; резонно предполагать, что в символике данного рассказа Говард опирается в какой-то мере на устоявшийся в почитаемой им культуре американских первопроходцев образ змеи как коварного «экзотического» врага. Недаром место действия сна, что в конечном итоге губит главного героя, – Африка. Мотив ужаса, приходящего из сна, фигурирует в литературе ужасов очень часто (см., например, рассказы «Янычары из Эмильона» Бэзила Коппера, «Лицо» Эдварда Фредерика Бенсона и т. п.).

Поверженный

Кэл Рейнольдс перебросил порцию жевательного табака в другой уголок рта, прищурившись над тускло-синим дулом своего винчестера. Его челюсти методично работали. Их движение прекратилось, когда он нашел свою цель.

Он застыл в полной неподвижности; затем его палец лег на спусковой крючок. Грохот выстрела заставил эхо прокатиться по холмам, и, более громким эхом, раздался ответный выстрел. Рейнольдс отшатнулся, прижимаясь поджарым телом к земле и тихо ругаясь. С камня рядом с его головой сорвалась серая пыль. Пуля, срикошетив, со свистом ушла в молоко. Рейнольдс невольно поежился. Звук не сулил ничего хорошего – почти как трещотка гремучей змеи.

Он осторожно приподнялся – достаточно высоко, чтобы выглянуть между камнями перед собой. Отделенная от его убежища широкой грядой, поросшей мескитовой травой и опунцией, впереди возвышалась груда валунов, похожая на ту, за которой он прятался. Над валунами вилась тонкая струйка беловатого дыма.

Зоркие глаза Рейнольдса, привыкшие к выжженным солнцем пустошам, заметили меж скал небольшое кольцо тускло поблескивающей голубоватой стали. Дуло винтовки ни с чем не спутаешь, и ему было хорошо известно, чьи руки держат сейчас оружие.

Вражда между Кэлом Рейнольдсом и Исавом Бриллом была слишком долгой по меркам техасских нравов. В горах Кентукки семейные войны могут продолжаться из поколения в поколение, но географические условия и темперамент местного населения отнюдь не способствовали затяжным вендеттам. Здесь междоусобицы обычно кончались с ужасающей внезапностью. Сценой им выступал салун, проулок маленького пастушьего городка или даже сам открытый всем ветрам выпас. Засадам в зарослях лавра предпочитали яростную перестрелку из шестизарядных пушек и обрезов дробовика на короткой дистанции, быстро решающую дело в чью-либо пользу.

Случай с Кэлом Рейнольдсом и Исавом Бриллом был несколько необычен. Во-первых, вражда касалась лишь их самих. Ни друзья, ни родственники не были втянуты в это. Никто, включая участников, точно не знал, с чего все началось. Кэл Рейнольдс просто знал, что ненавидел Исава Брилла большую часть своей жизни и что тот отвечал ему взаимностью. Когда-то в юности они схлестнулись с жестокостью и напористостью двух соперничающих молодых катамаунов[3 - Самец пумы.], и после этой встречи Рейнольдс унес с собой шрам от ножа поперек ребер, а Брилл лишился глаза. Это ничего не решало. Они сражались до кровавого исхода, и ни один из них не испытывал никакого желания пожать другому руку и помириться – это лицемерный шаг для «цивилизованных» людей, не имеющих смелости биться не на жизнь, а на смерть. После того, как один из них почувствовал нож противника, скрежещущий по костям, а другой – большой палец, давящий на глазное яблоко, покуда то не лопнуло; после того, как оба наелись земли из-под сапог врага, – не шла речь ни о каком прощении, пусть даже и затерялся в песчаных бурях времени смысл первоначального разлада.

Таким образом, Рейнольдс и Брилл перенесли свою взаимную ненависть в зрелость; будучи ковбоями конкурирующих ранчо, оба нашли возможность вести свою личную войну. Рейнольдс угонял скот у босса Брилла, и Брилл платил ему той же монетой. Каждый из них был взбешен тактикой другого и считал себя вправе уничтожить своего врага любым доступным способом. Брилл застал Рейнольдса без оружия одной ночью в салуне в Кау-Уэллсе, и лишь позорное бегство черным ходом, когда пули свистели у него за спиной, спасло шкуру Кэла.

В свою очередь он, засев в кустах, аккуратно выбил своего врага из седла на расстоянии пятисот ярдов патроном калибра 30–30 – и, не случись несвоевременного появления почтового фургона, вражда на том бы и окончилась. Не будь свидетелей, ничто не отвратило бы Рейнольдса от первоначального намерения покинуть укрытие и выколотить раненому Бриллу мозги прикладом винтовки.

Фейминг наклонился вперед и вцепился в подлокотники кресла. Его лицо выглядело странно чужим и бледным в призрачном свете; он прикусил губу так, что по подбородку стекало несколько капель крови. Мы посмотрели на него с изумлением, и вдруг его сотряс короткий, рычащий смех.

– Не надо пялиться на меня, точно стадо глупых овец! – раздраженно сказал он и резко, как и начал, перестал смеяться. Мы все больше пугались и не знали, что сказать в ответ, и в следующее мгновение он снова выпалил: – Прежде чем прозовете меня за глаза сумасшедшим, выслушайте-ка мою историю! И не вздумайте перебивать – это касается всех! Я просто хочу выкинуть все это из головы. Знаете, я человек простой, и мне до заправского фантазера далеко, но кое-что – плод воображения, так ведь говорят? – меня преследовало с самого детства. Этот сон!..

Он нервно поерзал на стуле и пробормотал:

– Сон! Ей-богу, какой сон! В первый раз… Нет, на самом деле я не могу вспомнить, когда мне это приснилось в первый раз. Сколько себя помню, мне снился этот адский сон. Ну, выглядит в нем все так. Стоит на пригорке этакий домик с верандой – посреди, значит, широ-о-окого луга. Вполне в здешнем духе, да только сон мой происходит не у нас, а в Африке. Живу я в том доме с индусом – он, кажется, слугой мне приходится. Как, значит, меня в Африку угораздило забраться – наяву никогда не помню, хотя во сне точно знаю, как свои пять пальцев. Вообще, если в сон попадаю – помню, кто я там и как жил… А вот как проснусь – забывается вот эта вся подноготная, выветривается из головы – хоть тресни. Но одну подробность вроде помню: и сам я с законом во сне не в ладах, и индус мой. Оба мы от кого-то, значит, прячемся. Где точно в Африке наш дом стоит – опять же, только во сне и знаю. Домишко мелкий, всего-то пара комнатушек в нем, и стоит на холме – ну, я уж упомянул. Других холмов таких нет рядом – пастбища аж до самого горизонта тянутся, сколько глаз хватает, и в одних местах там трава по колено, а в других – по пояс.

Сон всегда начинается с того, что я поднимаюсь на холм, пока солнце медленно садится. Я несу сломанное ружье и только что вернулся с охоты, которую отчетливо помню во сне, но напрочь забываю наяву! Как будто занавес какой поднимается – и все, я на сцене, я в игре, и мне подсовывают роль совершенно другого человека, которую я никогда спецом не учил, но во что бы то ни стало должен вспомнить. Вспомнить, что там у этого персонажа моего было, какой он был в прошлом и что привело его к такому настоящему.

И – черт возьми! Сами же знаете, у большинства людей сны происходят в глубине их сознания, и они прекрасно понимают, что это всего лишь сны. Каким бы ужасным ни был кошмар – знают ведь, что он закончится и не будет грозить им ни помешательством, ни смертью. Но в этом конкретном сне такой уверенности нет. Говорю вам, в нем все так живо, так подробно, что я иногда задаюсь вопросом, не моя ли это настоящая жизнь… Может, вот это всё, что сейчас, – сон? Но нет, быть такого не может – иначе я был бы мертв много лет назад!

Итак, как я уже сказал, я поднимаюсь на холм… Первое, что бросается мне в глаза, – что тропа довольно необычная, потому что на самом деле это какая-то неровная борозда, по которой я иду вверх по склону, и выглядит она так, будто осталась после чего-то очень тяжелого, которое туда, наверх, сволокли. Но мне-то до таких мелочей во сне особого дела нет – я, значит, хожу, горюю, что винтовке моей кранты, а это ж единственное при мне оружие, и теперь покуда новую не добудешь – не поохотишься… В общем, я помню отдельные мысли, впечатления – но это же все отрывки, кусочки, из них никак мне целой картины не сложить, пусть даже и хочется так, что невмоготу! Ладно… Значит, дохожу я во сне до вершины холма, захожу к себе в дом – двери распахнуты, а индуса моего нет. В гостиной кавардак, стулья поломаны, стол опрокинут. Кинжал слуги в половице торчит, но крови нигде не видать.

Дело такое – в каждом отдельно взятом сне я не помню, как у меня дела в других, прежних снах складывались, как порой бывает у людей. Все всегда происходит словно в первый раз. И все события я воспринимаю так же ярко, будто мне впервой. И вот стою я посреди жуткого этого погрома и ничегошеньки не понимаю. Индуса нет, но кто ж его у меня увел? Будь это набег черномазых – они бы тут все растащили, а сам дом подожгли бы. Будь это лев, из саванны набежавший, – кровь бы осталась! И вдруг вспоминаю я ту борозду, что по холму наверх волочилась, и волосы дыбом встают – ясное дело, гадина это была, огромная змеюга! Наверх вползла, не иначе! И как только вспоминаю я ко всему, каких эта борозда была размахов, – на лбу пот холодный проступает и руки дрожат, что ту бесполезную сломанную винтовку держат…

Бегу я в дикой панике к двери, и единственная мысль – поскорее убраться подальше. Но солнце уж село, сумерки укрыли мраком пастбища… где-то там, в высокой траве, таится этот ползучий ужас, выжидая. Боже правый!

С несвойственной ему истовостью Фейминг разразился бессвязной молитвой, и все мы подпрыгнули, только теперь осознав, насколько захватил и напряг нас его рассказ. Тем временем он продолжил:

– Я запираю двери и окна, зажигаю лампу, встаю посреди комнаты. Стою что твоя статуя, жду и слушаю. И вот, долго ли, коротко ли – всходит луна, ее слабый свет проникает в окна. А я все стою, стою… Ночь очень тихая – почти как сегодня. Время от времени по траве бежит этакий ветерок-шепоток, и каждый раз я от него весь напрягаюсь, кулаки до боли стискиваю, аж ногтями кожу на ладонях вспахиваю – капает кровь… Стою я так, жду и слушаю, но нет – этой ночью она не приползет, не бывать тому! – Эти последние слова он почти что выкрикнул во весь голос, но они-то и разбили оторопь – напряжение покинуло нас, заставив облегченно выдохнуть.

– Я решил так: ежели ночь переживу, рано утром пойду искать гадину. Но вот утро за окном, а у меня уж былой удали нет. Понятия не имею, куда эта огромная тварь уползла, и уж точно не хватит мне духа встретиться с ней без всякого при себе оружия. Так что застрял я у себя дома, прямо как в капкане, – застрял и смотрю, как солнце ползет неумолимо по небу, клонится к горизонту. Бог мой, да если бы я только мог попросить светило так не торопиться! И вот небосвод гаснет, длинные тени стелются по траве. У меня кружится голова от страха, и задолго до того, как пропадает последний луч, я снова запираю двери, окна, зажигаю лампу… Свет в окнах наверняка приманит змею ко мне, но стоять в полной темноте я подавно не смогу… просто вот так стоять посреди своей комнаты – и ждать.

Фейминг сейчас выглядел так, словно наяву попал в лапы какой-то ужасной силы, и его рассказ после мнимого спада напряжения снова заставил нас ощутить тревогу. Он выдержал невыносимо долгую паузу, облизал губы и продолжил голосом чуть громче шепота:

– Я понятия не имею, как долго я стою там, время течет, и каждая секунда – это век, каждая минута – маленькая вечность, и каждая новая вечность длиннее прежней. И вот тогда – о боже! – что это?

Он наклонился вперед, так что лунный свет нарисовал на его лице ужасную маску. Испуганное выражение, с которым он глядел в ночь, заставило всех нас задрожать, и мы через одного стали украдкой оглядываться через плечо.

– На этот раз – не просто ночной ветер шелестит, – прошептал Фейминг. – Что-то эту траву заставляет шуршать – будто по полю тащат что-то большое… длинное… тяжелое. И вдруг – шорох, прямо где-то у крыши дома, а потом – чуть тише – перед дверью… Скрипят петли, дверь медленно прогибается вовнутрь… сперва чуть-чуть… потом еще немного…

Фейминг вытянул руки перед собой, как будто пытался опереться на что-то, и тяжело задышал.

– Я знаю: надобно мне налечь на дверь и всеми правдами и неправдами держать ее запертой, да вот только не могу я шелохнуться! Стою там, как корова на убой, а дверь все скрипит и скрипит… но не поддается! Не попасть гадине просто так в дом!

Снова облегченный вздох прошел среди нас, слушателей. А рассказчик протер потный лоб дрожащей рукой.

– Всю ночь посреди комнаты торчу, неподвижный, как картина, разве что иногда поворачиваюсь на звук – пытаюсь понять, где эта гадина теперь шуршит. Слежу за звуком не только ушами, но и глазами – да, оказывается, бывает и такое! Иной раз совсем его не слышу, вроде как даже на несколько минут он стихает. Но я тогда совсем уж от страха весь обомлеваю – а ну как она пробралась-таки ко мне, сюда? Верчу головой по сторонам, хотя – уж не знаю, с чего вдруг – страшно боюсь шуметь, и не оставляет чувство, будто отродье это где-то прямо за спиной. И снова где-то что-то шуршит, и снова я на месте замираю…

А потом наступает такой момент, когда я сам себя осознаю во сне, – когда разум, что по яви меня ведет, первый и единственный раз прорезается в этом мороке. До этого я вовсе не понимаю, что сплю, все для меня реально – а потом вдруг отстраняюсь, подмечаю, что не все тут гладко, и буквально вижу эти тропинки, по которым откуда-то издалека приходят ко мне все эти змеиные наваждения. И сам я – эго мое, или как там говорят? – как бы надвое разваливаюсь: обе половины друг от друга не зависят, и рука правая не ведает, что творит левая, хоть они и из одного тулова растут. Вот только я-спящий с собой-бодрствующим-во-сне повязан, и дела наши плохи… это уже не просто тропинки, это цепи, узлы – по ним от меня к другому себе и жизнь, и мысль течет… знаю-знаю: не так-то просто это уразуметь и объясняльщик из меня не ахти какой… в общем, я чувствую – и та моя часть, что во сне, и тот я, что сейчас перед вами, – что оба мы можем умереть от этой гадины, вот настолько крепко сцеплены.

Пока я стою во сне, меня охватывает непреодолимый страх, и я уверен, что скоро змея поднимется и будет смотреть на меня через окно. Во сне я знаю, что если такое произойдет – я сойду с ума. И это впечатление закрепляется в моем реальном уме с такой силой… не всегда оно одинаково, не всегда одним путем приходит, но я вам скажу одно: если когда-нибудь во сне эта гадина поднимет уродливую башку и уставится на меня – не миновать того, что проснусь я окончательно свихнувшимся, буйнопомешанным.

Слушатели беспокойно всколыхнулись.

– Боже упаси! Разве не чудовищная перспектива, – пробормотал Фейминг, – уступить сумасбродству – и навек застрять в одном и том же сновидении! В нем стою я, и век уходит за веком – ужасно много времени проходит, покуда в окна не вползает слабый серый свет, покуда не стихает вдалеке шорох… и вдруг – алое, истощенное солнце лезет по небу на восток. Я оборачиваюсь, смотрю в зеркало – и вижу, что мои волосы стали совсем белыми. Я натыкаюсь на дверь, рывком открываю ее. Перед глазами – ничего, кроме только широкой борозды, вниз по холму от дома – и дальше, через пастбище. Не сюда, на холм, а в обратном направлении – смекаете почему? Я бросаюсь бежать вниз по склону – и дальше, и дальше, через травянистые поля. Бегу и хохочу как безумный, пока ноги у меня не подламываются от изнеможения. Тогда валяюсь на земле, пока силенок не подкопится бежать дальше…

…Я бегаю так весь день, подгоняемый ужасом позади, на пределе таких сил, каких отродясь у человека не бывало. В моменты отдыха смотрю на солнце, напряженный, как часовая пружина. Как быстро оно движется, когда бежишь, спасая себе жизнь! Моя гонка, конечно, проиграна – это понятно, когда край светила гаснет за краем мира, а те холмы, что хотел я одолеть до захода солнца, все так же далеки, как прежде…

Голос Фейминга с каждым словом звучал слабее, и все мы невольно подались вперед. Пальцами он крепко-накрепко вцепился в подлокотники, и из его прокушенной губы по-прежнему слабо сочилась кровь.

– Смеркается… Я все бреду вперед, падаю и снова встаю. И хохочу, хохочу, хохочу! Но недолго мне веселиться… взошедшая луна превращает луга в какой-то призрачный, окутанный серебристой дымкой морок… заливает землю молочно-белым светом – а сама она красна, как кровь! Я оглядываюсь – и далеко позади…

Мы еще сильнее подались вперед – ведь голос Фейминга упал до еле слышного, призрачно-безжизненного шепота.

– …Далеко позади… вижу… ходит волнами трава. Воздух недвижим… высокие стебли расступаются и раскачиваются в свете луны, по темной уклончивой линии… Она все еще далеко, но с каждым мгновением все ближе и ближе…

Фейминг стих. Не сразу кто-то из нас осмелился нарушить молчание:

– И что, что же потом?

– Потом я просыпаюсь, так и не увидев это чудовище. Этот сон преследует меня с ранних лет – всю мою жизнь. В детстве я кричал как резаный, когда он меня застигал, – с натуральными воплями вскакивал. Да и сейчас не лучше: дергаюсь, весь холодным потом покрываюсь. Снится эта напасть мне нерегулярно, но что-то в последнее время… – Голос Фейминга дрогнул, однако он продолжил: – В последнее время гадина с каждым разом подползает близко. Ближе, ближе – я могу судить по ряби на траве. И как только она меня… того…

Тут он осекся, встал, не говоря ни слова, и пошел в дом. Остальные некоторое время сидели молча, а потом последовали за ним, потому что уже было поздно.

Не знаю, сколько я проспал, но вдруг пробудился, воображая, что слышу где-то в доме смех – протяжный, громкий, страшный смех сумасшедшего. Когда я встал, то подумал, что, может быть, мне это только снится, – но, рванувшись откуда-то из верхних покоев, по дому прокатился действительно ужасающий крик. Захлопали двери, в коридор высыпали другие разбуженные люди – и вместе мы побежали в комнату Фейминга, откуда, похоже, и шел нестерпимый звук.

Он лежал на полу – мертвый. Выглядел так, словно перед смертью побывал в жесточайшей схватке. Мы не увидели на его теле никаких повреждений, но лицо Фейминга было ужасно искажено… как лицо человека, раздавленного чудовищной силой.

И если так оно и было, почему бы той силе не родиться из удушающей хватки колец какой-нибудь непомерной гадины… гигантской, ползающей в ночных африканских полях змеи?

Перевод Г. Шокина

Примечание

Рассказ написан в 1927 году. Первая публикация – журнал “Weird Tales”, февраль 1928-го. Тема змей и ночных кошмаров объединяет эту историю с более поздним рассказом «Кобра из сна» (The Cobra in the Dream): в обоих текстах представлен главный герой, которому на протяжении долгого времени снится один и тот же сон, связанный с офидиофобией (один из видов зоофобии – боязнь змей, по некоторым свидетельствам присущая и самому автору, во многих своих историях, в том числе и сугубо фэнтезийных, наделявшему отрицательных персонажей змеиными чертами). Такая схожесть сюжетов, возможно, указывает на то, что один из текстов являлся своего рода черновиком для другого («Кобра из сна» была опубликована посмертно).

Змея – универсальный и наиболее сложный из всех символов, воплощенных в животных, а также самый распространенный и, по всей видимости, самый древний из них. Образ змеи, змея, дракона фигурирует во множестве старинных преданий, легенд, в народных сказках. В западном фольклоре символизм змеи по большей части отрицательный; резонно предполагать, что в символике данного рассказа Говард опирается в какой-то мере на устоявшийся в почитаемой им культуре американских первопроходцев образ змеи как коварного «экзотического» врага. Недаром место действия сна, что в конечном итоге губит главного героя, – Африка. Мотив ужаса, приходящего из сна, фигурирует в литературе ужасов очень часто (см., например, рассказы «Янычары из Эмильона» Бэзила Коппера, «Лицо» Эдварда Фредерика Бенсона и т. п.).

Поверженный

Кэл Рейнольдс перебросил порцию жевательного табака в другой уголок рта, прищурившись над тускло-синим дулом своего винчестера. Его челюсти методично работали. Их движение прекратилось, когда он нашел свою цель.

Он застыл в полной неподвижности; затем его палец лег на спусковой крючок. Грохот выстрела заставил эхо прокатиться по холмам, и, более громким эхом, раздался ответный выстрел. Рейнольдс отшатнулся, прижимаясь поджарым телом к земле и тихо ругаясь. С камня рядом с его головой сорвалась серая пыль. Пуля, срикошетив, со свистом ушла в молоко. Рейнольдс невольно поежился. Звук не сулил ничего хорошего – почти как трещотка гремучей змеи.

Он осторожно приподнялся – достаточно высоко, чтобы выглянуть между камнями перед собой. Отделенная от его убежища широкой грядой, поросшей мескитовой травой и опунцией, впереди возвышалась груда валунов, похожая на ту, за которой он прятался. Над валунами вилась тонкая струйка беловатого дыма.

Зоркие глаза Рейнольдса, привыкшие к выжженным солнцем пустошам, заметили меж скал небольшое кольцо тускло поблескивающей голубоватой стали. Дуло винтовки ни с чем не спутаешь, и ему было хорошо известно, чьи руки держат сейчас оружие.

Вражда между Кэлом Рейнольдсом и Исавом Бриллом была слишком долгой по меркам техасских нравов. В горах Кентукки семейные войны могут продолжаться из поколения в поколение, но географические условия и темперамент местного населения отнюдь не способствовали затяжным вендеттам. Здесь междоусобицы обычно кончались с ужасающей внезапностью. Сценой им выступал салун, проулок маленького пастушьего городка или даже сам открытый всем ветрам выпас. Засадам в зарослях лавра предпочитали яростную перестрелку из шестизарядных пушек и обрезов дробовика на короткой дистанции, быстро решающую дело в чью-либо пользу.

Случай с Кэлом Рейнольдсом и Исавом Бриллом был несколько необычен. Во-первых, вражда касалась лишь их самих. Ни друзья, ни родственники не были втянуты в это. Никто, включая участников, точно не знал, с чего все началось. Кэл Рейнольдс просто знал, что ненавидел Исава Брилла большую часть своей жизни и что тот отвечал ему взаимностью. Когда-то в юности они схлестнулись с жестокостью и напористостью двух соперничающих молодых катамаунов[3 - Самец пумы.], и после этой встречи Рейнольдс унес с собой шрам от ножа поперек ребер, а Брилл лишился глаза. Это ничего не решало. Они сражались до кровавого исхода, и ни один из них не испытывал никакого желания пожать другому руку и помириться – это лицемерный шаг для «цивилизованных» людей, не имеющих смелости биться не на жизнь, а на смерть. После того, как один из них почувствовал нож противника, скрежещущий по костям, а другой – большой палец, давящий на глазное яблоко, покуда то не лопнуло; после того, как оба наелись земли из-под сапог врага, – не шла речь ни о каком прощении, пусть даже и затерялся в песчаных бурях времени смысл первоначального разлада.

Таким образом, Рейнольдс и Брилл перенесли свою взаимную ненависть в зрелость; будучи ковбоями конкурирующих ранчо, оба нашли возможность вести свою личную войну. Рейнольдс угонял скот у босса Брилла, и Брилл платил ему той же монетой. Каждый из них был взбешен тактикой другого и считал себя вправе уничтожить своего врага любым доступным способом. Брилл застал Рейнольдса без оружия одной ночью в салуне в Кау-Уэллсе, и лишь позорное бегство черным ходом, когда пули свистели у него за спиной, спасло шкуру Кэла.

В свою очередь он, засев в кустах, аккуратно выбил своего врага из седла на расстоянии пятисот ярдов патроном калибра 30–30 – и, не случись несвоевременного появления почтового фургона, вражда на том бы и окончилась. Не будь свидетелей, ничто не отвратило бы Рейнольдса от первоначального намерения покинуть укрытие и выколотить раненому Бриллу мозги прикладом винтовки.