По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

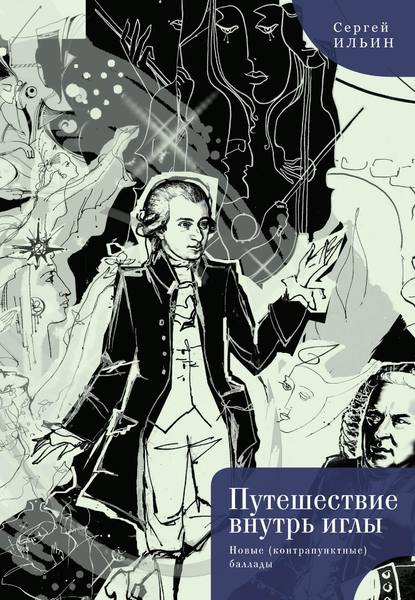

Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Утром проснулся я в спальне один —

им остаюсь до глубоких седин:

жаль, что сестра моя даже во сне

с тех давних пор не наведалась мне…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Впрочем, еще одна версия есть:

жизни простой она делает честь

(выдумка тем, в основном, хороша,

что развлекается ею душа), —

будто бы то скарлатина была

что в первый месяц сестру увела.

Так и ушла не простившись она,

в память осталась могилка одна.

Ну, а спустя всего несколько лет,

я в той семье появился на свет.

2

Когда я, давая волю воображению, говорю, что у меня была старшая сестра, которая больше всего на свете любила сказки, и не только любила, но и свято верила в них, говорю, что однажды в излюбленном ею томике Гауфа появилась откуда ни возьмись иллюстрация к несуществующей в книге сказке, изображавшая пестро разодетых гномов посреди нашей детской комнаты! мало того, там был нарисован и я сам, бросающий книгой в переднего и на редкость противного гнома (приплюснутая громадная голова под загнутой на старинный голландский манер широкополой шляпой, коротенькие толстые ножки обуты в сапожки с ботфортами, из-под холщового плаща торчат шпага и пороховой пистолет, лицо обросло черной щетиной, а маленькие глазки так и стреляют мстительным торжеством), говорю, далее, что поразительным образом в следующую ночь в нашей детской комнате разыгралась воочию сцена, изображенная на иллюстрации: я в гневе за наглое вмешательство в нашу жизнь запустил книгой в гнома-вожака, и тот, потирая ушибленную голову и ковыляя к спасительной дыре в углу комнаты, злобно погрозил мне напоследок кулаком, пообещав отомстить, говорю, что действительно в той памятной сестринской книге очень скоро обнаружилась следующая невиданная картинка, изображавшая на этот раз суд надо мной гномов, где председательствовал сам их молодой красивый король в горностаевой мантии с очень внимательным и насмешливым взглядом, в руке у него была тонкая хрустальная трость, и он за обиду своего подданного приговорил меня к превращению в гнома, говорю, что в следующую ночь все случилось точь-в-точь как на картинке, и юный король готов был уже привести приговор в исполнение, коснувшись меня своей волшебной тростью, как вдруг вмешалась моя сестра, она упала перед ним на колени и стала просить его о том, чтобы гномы забрали в свое царство ее вместо меня, тем более что она по натуре своей всегда предпочитала сказочную действительность повседневной, говорю в заключение, что король уважил ее просьбу, и моя старшая сестра раз и навсегда исчезла из моей жизни, – итак, когда я говорю обо всем этом, я хочу, наверное, выразить при помощи фантастических образов нечто невыразимое, хотя и бесконечно более простое, а именно: моя сестра умерла в возрасте двух месяцев от скарлатины, когда я еще не родился на свет, но потом, в позднем возрасте и после рассказов моей матери о моей старшей и не прожившей жизнь сестре, мне часто стали сниться какие-то непонятные сказочные существа, похожие на гномов и, как это часто бывает во сне, я имел не раз твердую уверенность, что один из этих страшных гномов – моя сестра.

IX. Баллада об Эльфах и Листьях

1

В высях синих и безбрежных

эльфы маю подпевали —

и от их напевов нежных

листья чутко оживали.

В зное солнечных дорожек

эльфы ловко танцевали —

и от топота их ножек

листья жажду забывали.

В облаках купаясь чистых,

эльфы лето провожали —

и от взглядов их лучистых

листья слабо трепетали.

В дымке ж осени бесплодной

эльфы грустно лишь вздыхали —

и от грусти той холодной

листья тихо опадали.

2

В самом деле, только ли от притока невидимой жизненной силы чутко оживают по весне листья? а может, еще и по причине подпевания весенней симфонии вездесущих эльфов в синих и безбрежных высях? только ли вследствие накопленной из земли влаги забывают листья жажду на протяжении многонедельной засухи? а может, еще и оттого, что это изящные эльфы отвлекают их своими ловкими танцами в зное солнечных дорожек? только ли от теплого ветерка слабо и блаженно трепещут листья летом? а может, еще и лучистые взгляды эльфов, купающихся в чистых облаках, подталкивают их к едва заметным колебаниям? и наконец: только ли от прекращения растительных токов поздней осенью начинают тихо опадать листья? а может, еще и холодные вздохи эльфов, загрустивших о предстоящем уходе до следующей весны с подмостков природы, сдувают их с почерневших ветвей?

Очевидно, что в подавляющем большинстве своем люди склоняются к первому и естественному объяснению, но это лишь тогда, когда речь идет о листьях в целом, – если же, в виде исключения, присмотреться очень внимательно к какому-нибудь отдельно взятому листу, как от рассуждений о человечестве когда-нибудь переходят к личности и судьбе конкретного человека, и проследить его (то есть листа) жизнь от клейкого молочного зеленого ростка до последней стадии пожелтевшего, скорчившегося и со следами заморозок вдоль прожилок, то вторая и, в общем-то, сказочная интерпретация его жизненного цикла покажется даже более правдоподобной, чем первая, потому что только она в состоянии передать все те живые и неповторимые оттенки в ежегодно повторяющейся метаморфозе листа, которые человеческое восприятие фиксирует сразу и насквозь как самую первичную данность.

И пусть существование эльфов самих по себе остается под вопросом, зато то обстоятельство, что с их помощью стало возможным почувствовать и описать жизнь растения, как это и приблизительно невозможно при исключительно естественнонаучном взгляде на него, можно считать неоспоримым и доказанным, – а это и есть, пожалуй, самое главное, здесь же и генезис любой мифологии, любой сказки и вообще любого искусства: они и только они одни в состоянии сопрягать жизнь и судьбу отдельного живого существа с незыблемыми законами бытия.

X. Баллада о Детстве во Время Болезни

1

Все-таки наше самое заветное желание состоит в том, чтобы в жизни было что-то по-настоящему волшебное, чтобы это волшебное было инкрустировано в жизнь на правах естественной закономерности, как закон тяготения или сохранения и превращения энергии, и чтобы мы верили в это волшебное и никогда о нем не забывали, – так это или не так, трудно сказать, во всяком случае, когда я невзначай заглядываюсь на медленно падающий снег, или тихо наблюдаю за хлопочущей по хозяйству женой, или слушаю Баха, или задумываюсь о множестве многозначительных совпадений в моей жизни, или ловлю вопросительный взгляд моего кота, всегда означающий одно и то же, а именно: не пора ли нам снова поласкаться? или просто читаю какую-нибудь великую книгу, например, «Три мушкетера» или «Процесс» или «Мастер и Маргарита» – примеров очень много, – так вот, в такие минуты мне кажется, что я реально встречаюсь с волшебной стороной жизни, в этом не может быть никаких сомнений, потому что сами глаза, мои глаза или глаза любого другого человека, который бы совершил действия, подробно описанные выше, никогда не обманывают, – а они в эти моменты приобретают выражение, о котором без преувеличений можно сказать, что оно немного «не от мира сего».

Наверное, эти глаза увидели ту самую волшебную дверь в стене, о которой так замечательно поведал нам бесподобный Артур Конан Дойль, – но что же мы видим, открыв ее и войдя вовнутрь? мы обнаруживаем всю ту же самую родимую нашу повседневность, – и мысль, что мы нашли то, что искали, и вместе странная грусть, связанная с поиском чего-то другого, и по крайней мере, неповседневного, а также внушенная нам Учителями вера в то, что в один прекрасный момент, войдя в «дверь в стене», мы увидим за нею пейзаж, в котором не будет уже никакой новой двери, и наши вечные и мучительные поиски наконец раз и навсегда завершатся, и тут же тайное сомнение в том, что, случись это долгожданное событие, мы будем, пожалуй, сожалеть об отнятой у нас заветной «двери в стене», и многое отдадим за то, чтобы снова искать ее, – итак, весь этот конгломерат глубоких и противоречивых чувств показывает нам, что «дверь в стене» всегда и без исключения приоткрывается по крайней мере в минуты обращения сознания в детство… все же прочие «двери в стене» сомнительны или индивидуальны.

Итак, классическая «дверь в стене», как мы помним, остается густо заросшей плющом прошлого и воспоминаний о нем, что же тут особенно загадочного? но так и должно быть, – жить в сказке далеко не так интересно, как жить в были, чрезвычайно напоминающей сказку, – это и есть наша жизнь, она начинается с детства, а главный дар детства – это феномен волшебства, откуда же берется волшебство? когда тот или иной феномен жизни, безразлично какой, мы склонны воспринимать только в его начале, не давая себе труда проследить его дальнейшее и неизбежное развитие к середине и концу, не желая увидеть его границы, а с ними и его естественные ограничения и слабости, самое же главное, когда мы заменяем ясное и четкое понимание феномена неким смутным фантазированием о нем, – вот тогда практически любой феномен жизни в наших глазах становится до определенной степени – волшебным; кто не помнит, какое впечатление в пятилетнем возрасте на нас производили обыкновенные комнатные вещи, облитые лунным светом, как волнующе билось сердце от шума проезжавших под окном троллейбусов, как всегда по-иному и в волшебном ключе мы истолковывали все то обыкновенное, что говорили нам взрослые? разумеется, никакой нормальный ребенок не может обойтись без сказок, но все-таки, характернейшая особенность детской психологии – это потребность и умение в самой окружающей повседневной действительности находить волшебные черточки и жить ими.

Происходит же это, повторяем, тогда, когда явление жизни воспринимается в его начале, а додумывание середины и конца его подменяется искренним и живым фантазированием о нем, причем не обязательно ребенок верит всерьез тому, о чем он фантазирует, он совсем не дурак, ребенок скорее умно и со вкусом играется своими фантазиями, и верит в них только тогда и поскольку, когда и поскольку хочет в них верить, а когда не хочет, воспринимает мир с точно такой же серьезностью, как и взрослые, – тем самым между восприятием действительности ребенком в счастливые часы беспрепятственного розыгрыша его фантазии и классическим восприятием взрослыми мира искусства нет никакой существенной разницы, более того, как из семени ясеня произрастает ясень, так из незамутненного детского взгляда на жизнь с годами естественно и неизбежно вызревает искренний интерес и любовь к искусству, при условии, опять-таки, что ребенок был настоящим ребенком, как это происходит? в детстве мы склонны воспринимать все явления жизни в их чистом начале, всякое начало ведь невинно и чисто, в нем нет тяжести, нет страданий, нет даже забот и огорчений, – начало как таковое не знает ни умудренного продолжения, ни тем более печального конца, чистое начало прозрачно, легко и светло, и во чреве каждого начала, как гласит поговорка, незримо пребывает волшебство.

Что такое волшебство? это в конце концов не что иное как вечная жизнь, но вечная жизнь невозможна, противоречие в определении? почему же? тот самый ребенок, став взрослым, берет в руки книгу и, хотя герой ее в финале умер, читает о нем снова и снова, и заново переживает его литературную судьбу, и это ему странным образом не надоедает, и пока он о нем читает, его персонаж жив, хотя он и знает, что тот как будто уже умер или скоро умрет, – собственно, вот это странное, загадочное блуждание читательского сознания между, казалось бы, несовместимыми мирами, каковы жизнь и смерть героя, или раскручивание заново наизусть известного сюжета, или вообще живой интерес к вымышленной реальности, ничего общего с реальной реальностью не имеющей, – да, пожалуй, в этом и состоит волшебство творческого сопереживания.

Хотя мы проследили судьбу персонажа до конца, возможность ее сопереживания заново, снова и снова, доказывает как раз наличие чистого начала в эстетическом восприятии, а последнее, как сказано выше, всегда и без исключений таит в себе некоторое онтологическое волшебство, – стоит только задуматься: факт кончины героя или его необратимого исчезновения из поля зрения нисколько не умаляет нашего читательского, повторного и многократного ему сопереживания, мы снова и снова возвращаемся к биографии ушедшего в финале из жизни персонажа, и более того, в накладывании этого финала на сюжетное действие, и в особенности на зачин романа, ощущаем даже особенное эстетическое наслаждение.

Здесь и главное отличие искусства от жизни: вот так, как вымышленных персонажей, воспринимать живых людей нам не дано, есть какая-то тонкая черта, разделяющая выдуманных гением художника образов от настоящих людей, – близость между ними невероятная, особенно в случае, когда живые люди давно ушли из жизни и оставили после себя колоссальный след, читай: великие и известные люди, но в любом случае наше восприятие их, несмотря на всю свою предельную субтильность и глубину – в самом деле, что может быть тоньше и глубже размышлений о былой жизни сквозь толщу веков? – все-таки фатально лишено волшебного элемента, есть над чем задуматься, – итак, волшебство вкраплено в повседневную жизнь на правах мгновений, они приходят и уходят, и их, как синицу, нельзя удержать в руке, – вот из волшебных мгновений жизни, поданных так, что начало в них тонко и незаметно превалирует над серединой и концом, создается произведение искусства, однако восприятие его, в котором задействованы обычно все наши духовные и душевные качества, требует постоянного и напряженного труда, что в свою очередь несовместимо с ощущением благоухающего и первозданного волшебства, – вот почему, несмотря на то, что великие произведения искусства заключают в себе на вес «килограммы и тонны» подлинного волшебства, мы, воспринимающие, все-таки предпочитаем им волшебные мгновения жизни: те самые, которые пусть на короткое время, но делают наши лица и взгляды поистине прекрасными; этих мгновений было больше всего в детстве, а самые острые и запоминающиеся пришлись на детство во время болезни.

2

В лунном свете занавеска

разыгралась на стене —

с явью связь особо веска

в задыхающемся сне.

Смутный страх вокруг витает,

напряженней льнет листва,

и насколько глаз хватает —

сцена полночи мертва.

Но скорей мелькают тени,

чуть раздвинулась стена,

там – волшебные ступени

в тайники больного сна.

3

К полночи дети все спят, —

лишь в живом беспорядке игрушки,

точно устав от игры,

на пол беспечно легли.