По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

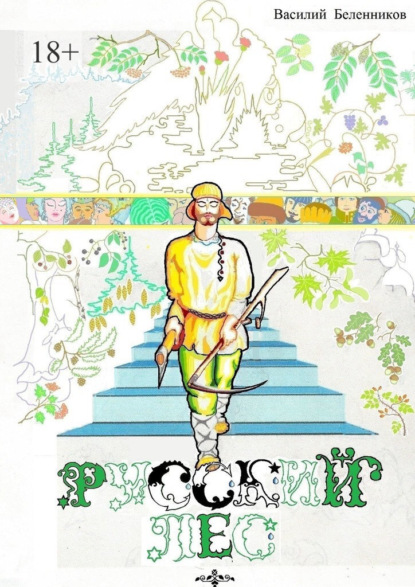

Русский лес

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– На-ко вот, испей. Взбодрись! Что ты?.. Что ты?!.. Никак совсем уж помирать собрался?! Ты что-о-о?..

Богомаз, через нежелание, захлёбываясь крепким настоем, с невольной слезой осушил ковш до донышка – помирать, так с музыкой! Сердечко мягко окатила тёплая волна мёда столетнего.

***

– … А то идёшь поутру по лесной тропинке. Благодать Божья! – как отец послушным детям, повествовал захмелевший иконник окружившим его боярам, с неподдельным интересом, с переспросами, с шиканьем, боясь пропустить или не понять хоть единое словечко из невнятного, порой, лепета «летуна»: – Солнышко светит, птички божьи поют, ветерок вверху по макушкам ёлок да сосенок гуляет. Цветики разные да разноцветики под ногами дорожку украшают, ковром цветным выстилают.

Так легко вдруг становится пяткам за спиной. И вдруг – глядь, а передо мной по тропинке как будто чурбачок какой катится. Сверху – кочанчик, голова – значит, из стороны в сторону покачивается, ручки-ножки мотыляются. А что ж это такое? Дивуешься. Кто это? А это я, как раз, значит, и есть: по дорожке лесной иду в дальнюю Залесную деревню к божатке. А сам-то на себя смотрю сверху, оказывается. Но не высоко, – лапы сосновые, да дерев ветви высоко подняться не дают.

Бояре опять кто ахает изумлённо, а кто смеётся откровенно. Ну, хорошо, что не плачут и не грозятся, да не дерутся пока.

– А то бывает, узришь цветок какой дивный, прелестный, или зверёнка какого малого – зайчишку, например. Засмотришься да задивуешься… Глядь, а сам-то далеко уже ушёл. Порой, бывает, и из виду уж скрылся. Где теперь искать?.. Тут уж – скорей догонять! А то неизвестно куда и уйду… В болотину каку забреду ещё, или в яму угожу. Да и людей стыдно: увидят окаянного да неприкаянного что ещё подумают.

Бояре дивуются, недоверчиво раскачивая бородами.

– Тут, брат, врёшь ты что-то, – опять не выдержал, подал голос из-за спины воеводы, Пимен. – Или, уж вправду, блажен есмь, – полез он опять наперёд к летуну, – или лукав чрезмерно. Не понять так-то враз, – начал, оправдываясь, проповедью, помягче, забирать общее внимание окружающих. – Рядом всё это. Где греховность, где святость. Где откровение, где прелесть. Где любовь, где прелюбодеяние. Как разграничить, коль они в обнимку, по одним дорожкам, ходят?!

И закончил, как самому показалось, совсем миролюбиво и благодушно:

– Ну, посиди пока на цепи-то, посиди. Авось Бог вразумит нас, что с тобой делать. Не понять пока. Различить одно от другого трудно. А порой – и невозможно!

Даже самые заинтересованные бояре противоречить святому отцу не решились… Только боярин Дерды-Мороз, слева с «рабочего своего места», вставил, благочинному в продолжение, молвя:

– Вот разве, что на дыбе только и «возможно различить»… А, мабуть, батюшка, на дыбку яго? Дак всю блажь, глядишь, как рукой и снимет. Дыба-матушка. Только она… спаситель наш!

Но отец духовный не лыком шит. Такую молнию метнул в подсказчика, что чуть не испепелил, вернее, чуть не превратил Дерды-Мороза в пар водно-воздушный.

– Не богохульствуй и не кощунствуй, сын мой, ибо жариться тебе на костре горючем, адском! имени своему вопреки! Нет нам иного спасения кроме Сына Божьего – Спасителя!!!

Ну, а дыба… дак это всегда успеется. Не уйдёт… это-то. Праздник сегодня. Вот и давайте праздновать будем.

Гости неохотно стали расходиться по своим местам за праздничным столом.

Утром стражник на воротах доложил:

– Как бочку выхлебали, все постепенно к вечеру разошлись, разбрелись, расползлись. Только эти двое остались – старуха и молодица. И прямо прилипли к решётке воротной. Вперились, прямо, взглядом. Я-то избоку вижу, хоть виду не подаю: иногда только переглянутся между собою. Да всё молча как-то… Будто заговор у них какой… Я-то виду не подаю, а сам приглядываю за ними зорко. Уж не задумали ль чего?! Постояли эдак-то. А тут и этот к ним выходит – третий! Тот, что с воеводою, Иван Борисычем, заходил, – Иван Борисович стоял тут же, внимательно слушал. – Сам не свой выходит. И, смотрю, прямо с ходу – бух перед старухой на колени! Голову долу склонил и тоже – молчит!

Сильно меня напугал, – не иначе заговор у них! Тройной… Но Бог милостив, – дальше догадывался и сам себя убеждал стражник (понимая, что иначе разговор происходил бы совсем в другом тоне), – ничего не нашкодили, кажись. Ни словом, ни делом.

Старуха, опять же, – ни слова! Вот чудно!.. Положила руку ему на головушку, ласково так, – благословила, значит. Молодуха под руки подхватила – помогла с колен подняться. И повели его, как телёнка. Одна как впереди ведёт. А друга, молода котора, – сзади… Вроде как подгоняет. Только молча всё. И увели его с собою. А куда, того не ведаю. На тракт вывели да и были таковы.

– А когда утекли-то?

– А вот как только сумерничать стало, так и ушли вовсе, больше и не вернулись. Совсем, должно, ушли, – стражник сам того не замечая, что-то предугадывал и домысливал, додумывая исход чудных обстоятельств дела.

– Ну, теперь их ищи-свищи, пожалуй что. Хотя…

И воевода отправил два конных разъезда по дороге за бугор на развилку.

Который разъезд полем пошёл, к обеду вернулся ни с чем. Который лесом – не вернулся ни к обеду ни к вечеру. Появился к заутрене. Люди и кони все измученные, в грязи болотной, оборванные. Рассказали, что настигли почти путников разыскиваемых. Да леший попутал: хотели сократить, пошли на конях наперерез, да заблудили в лесу непролазно. В болотину угодили.

Больше в погоню никого не отрядили.

– Чай не каторжане утекли, не душегубцы, – молвил воевода, – скорее, наоборот… – недоговорил всё-таки.

– Ушли и ладно, – присовокупил иерей, – меньше смуты в душах православных!

– Ну, так тому и быть, – согласился и молодой князь. – Однако не добро как-то вышло. Ну да Бог воздаст, коль мы недоглядели.

Беглецов оставили на усмотрение судьбы. В розыски больше не подавали. И, казалось, замолчали их. Но не забыли…

Да и слухи стали доходить. И купцы вездесущие, всё сведущие, подтверждали. Живут мол ваши-то «беглые» на севере где-то, в лесной деревеньке. То ли у мери, то ли у веси. Тихо живут, ни шкодно – ни склочно. Смирно. И по прозванью тоже – Смирновы. И в церковь ближнюю захаживают, почитай, каждое воскресенье, не считая о праздниках. Сомнительно, однако, то ли взаправду, то ли для отводу глаз. Не ретиво ходят, одним словом. Все четверо ходят. От старого до малого.

– Как «все четверо»? Откуда!? О наших ли речь? Откуда четвёртый – довзялся!?

– Дак оттуда, откуда и весь народ. У Игра с Ладою народился. Оладушек… Оладеем назвали.

– Оладей?!.. Оладик, значит… Опять всё не как у людей! Ни лягушка, ни зверушка – оладик, значит. Нате вам! Ешьте его с маслом…

– Дак хорошо, что ещё вареником не прозвали. А то уж совсем некуда было бы… Ни к селу ни к городу! Только в печь – да на стол! – кхе-кхекали и крутили бородой другие.

– Сам то, Игр то есть, чудит, небось, всё по-прежнему? – и, «посумлевавышись», но всё-таки не удержавши главного, прорывающегося, интереса. – Что же он-то, по-прежнему?.. всё летает?..

– Не то слово, – не запнувшись, отвечали порой купцы сведущие, – лётает даже! Вроде как только что говорили с ним на припеке у избы на лавочке – глазом ещё не моргнуть – а он уже за выселками… – добавляли с восторженной насмешкой. – Шустрой, аки заяц!

Получалось, вроде как подтверждали… Но говорили явно о другом. Однако уточнять у любопытных духу не хватало. Не прослыть бы самому… сумасшедшим! Не оболваниться бы…

Интерес же всё-таки сохранялся. Помнил народ местный эту странную троицу. Чем-то интерес этот подпитывался. Будто догадывались: не всё это ещё, ещё что-то будет, что-то случится. И вскоре стала доходить молва. Будто Оладей (Оладик), которому лет пять-то от роду всего и было, будто бы чудной, или как назвать по-иному? В Игра, батюшку, видно удался. Нет ему равных даже в старших деревенских ребятишках, ни в салки, ни в прятки, ни в чижа, ни в догонки-перегонки. И прыгает дальше всех, и подпрыгивает выше. Старшим игрокам обидно:

– Поджуливает Оладик. Омманывает.

– Конечно, – поддакивают младшие. – Как прыгнули – все уж повалились, а он летит… А падёт и то, знает, что бабушка у окна за ним смотрит и тут же непременно выскочит то с прутом, то с рушником свитым, то с ухватом или кочергой – что под руку попадётся, то и подхватывает.

И тут уж Оладику никто не позавидует. Так достанется, что ой-ой-ой! Лупит его бабушка чем ни попадя прилюдно и немилосердно. А он только виновато улыбается, да тут же сам и винится. И дальше виновато улыбается, и стоит под побоями сотрясающими, и смотрит на бабушку растерянно-виновато. И сам весь беззащитный, как зайчонок маленький. И… не плачет. А только текут по щёчкам, как яблочки наливные, румяным слёзы чистые, в горошину.

Ну, «Оладик», в общем…

Да потом сам и подойдёт к ней-то, когда та вроде как остынет:

– Прости, бабушка, я нечаянно, я оступился, я больше не буду.

Ну, да видно, бьёт не шибко больно, или не доходит до него боли той от ласковой бабушкиной руки… Ведь не во вред бьёт, на пользу только. Чтоб не поджуливал, не заносился. Чтоб другим не завидно было.

Вот и лупит «Оладика», «как крутое яичко». Пожалуй что ни за что. Тут не позавидуешь – точно! Вот и летит пострел, смышлёныш, после бабушкиной хворостины очертя голову, дороги не разбирая, с глаз досужих долой, перескакивая мимоходом через скатку брёвен у прясла, легко прошмыгивает через собачью дыру в заборе (а мог бы тот забор легко перемахнуть, но только не на виду у бабушки Нестерьи). Мчится со всех ног за бани, в огород, на капустные грядки. К маме… Туда, где мама его и нашла – среди капустных кочанов.

А мама?..

Мама увидит, отбросит тяпку, тянет руки к «радости своей долгожданной», подхватывает на ходу со всего бега на руки, целует, тискает «свою радость», «своё ясно солнышко» и… подкидывает легко, как пушинку, а потому – высоко, вверх! А потом ждёт… опять на руки.