По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

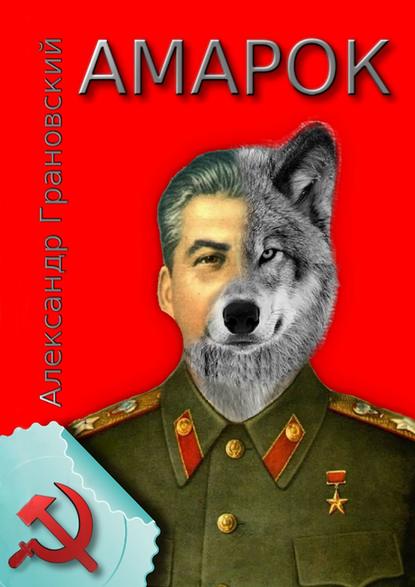

Амарок. Или Последняя игра

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Он даже начал делить людей на тех, кто произносит это «беда», и на других – которые каким-то звериным чутьем угадывали, что лучше этого не делать. И сразу получали доступ в его стаю, незаметно оттесняя прирученных шакалов из прошлой жизни.

Все они прошли через войну и, словно знали какую-то тайну, которой он не знал, и эта тайна начинала сгущаться и пропитывать собой все вокруг.

Но к тому времени в слове «беда» мистически исчезла еще одна буква. И теперь ему всюду слышалось – «еда»… «еда»… «еда»…

Еды не хватало. В его стране оказалось людей больше, чем еды. Причем, не просто людей, а победителей, о которых любимый в народе Хэмингуэй сказал, что «победитель получает все».

И он, Сталин, душными летними ночами ломал голову, куда деть всех этих «победителей», праздник которых сильно затянулся, а еды с каждым днем становится все меньше. Не было дождей, надвигалась засуха, словно расплата за победу, и за все те миллионы жизней, которым еда уже не понадобится.

…На какой-то миг показалось, что за этими домами и его дом. И сейчас тропа уткнется в знакомый забор, за которым послышится лай собак (собаки всегда узнавали о его приближении первыми). И он окажется в своем рабочем кабинете на черном кожаном диване с высокой спинкой (сделанной по спецзаказу, чтобы прикрывала затылок), пропитанном запахом одиночества и тлена (чуть было не сказал – плена, что было бы точнее).

Наверное, так пахнет власть.

Ибо власть – это всегда плен. И, чем выше власть, тем больше плен и больше одиночество. Бог тоже одинок. И тоже в плену. В сладостном плену своей свободы, когда нечего хотеть. Потому и сотворил человека (по образу своему и подобию), который рано или поздно начинает думать, что он тоже бог.

А это ошибка. Потому что бог один. Как и должно быть в любой Системе. Два бога – это уже разлад (что и происходило в первые годы революции, когда богов было много). И тогда он, Сталин, исправил эту ошибку. Ошибку бога.

И от этой кощунственной и ясной мысли, ему стало и страшно, и легко, как когда-то в далеком детстве, когда они с Гурджиевым подожгли библию и с затаенным ужасом глядели на огонь, который от порывов ветра то гас, то разгорался с новой силой.

Так они хотели проверить, что сделает бог (если он на самом деле есть). А бог с бездонной высоты смотрел на маленьких грешников и посмеивался в бороду, словно хотел им сказать одно только слово…

Но не сказал. И ничего не сделал. И это было сильнее самых сильных слов. Ибо это была сила промежутка между «да» и «нет». Это была сила непостижимости.

А когда огонь погас, Гурджиев палкой потыкал в обугленные остатки и сказал:

– Как дохлая ворона. Похоронить надо.

И они уже в сумерках хоронили то, что осталось от библии. Поспешно затаптывая сапогами все следы. А ночью ему приснилось, что на этом месте выросло иудино дерево, цветы которого, как Христова кровь. Вот это и было то слово, которое им хотел сказать бог. Но вместо дерева выросла трава. И это тоже был ответ бога.

Потом, много лет спустя, Гурджиев скажет: «Бог – это слово», не уточнив, правда, какое.

А еще бог – это страх, переходящий порой в ужас, который не выразить словами. Особенно, когда его не ждешь.

И, словно в подтверждение, в тишину ворвался рев и грохот, который в считанные секунды поглотила ночь.

Это был скорый поезд. Значит, где-то рядом платформа.

Д В О Й Н И К

8

Сперва их было восемь.

Восемь человек за зеленым забором этой затерянной в лесу «точки». Восемь номеров в одинаковых одеждах, в одинаковых комнатах, с одинаковым видом из окна.

С этого дня они все должны стать одинаковыми – одинаково говорить, одинаково двигаться, одинаково смеяться, одинаково прищуривать глаза. Даже курить все они теперь должны одинаково – только трубки, с одинаковой неторопливостью набивая их табаком папирос «Герцоговина Флор».

Это умение они осваивали двадцать шесть дней. Ровно столько, чтобы умение успело стать привычкой.

Эту цифру рассчитали его ученые, как закон. За двадцать шесть дней можно привыкнуть ко всему – чистить зубным порошком зубы, делать по утрам зарядку, читать книги, исполнять приказы.

Разговаривать между собой строжайше запрещалось.

Весь день был расписан по минутам. С утра история, экономика, изучение трудов классиков, лекции и кинофильмы по различным темам: военное дело, литература и искусство, актерское мастерство, иностранный язык. Затем, поздний обед, самоподготовка и отбой.

На занятиях к ним обращались обычно по номерам. У каждого на рукаве был нашит номер. Вели занятия, как правило, одни и те же. А вот лекторы были разные. Себя они не представляли, но одного он уже где-то видел раньше. На портрете в учебнике. Тогда еще учительница приказала заклеить этот портрет бумажкой (потому, видать, и запомнился), и сейчас этот ученый читал им лекции. Словно и не было никакой революции, а перед ним по-прежнему сидели «господа студенты», только под номерами. «Господин Седьмой… Ваш вопрос, господин Шестой, делает вам честь…». Не сказал, а мог бы сказать с высоты своего прошлого, которое теперь ему казалось сном. Но выдавали руки. Будто ими давно не пользовались или пользовались, но не по назначению, и они не слушались и дрожали.

Другой инструктор ставил им пластинку с записью голоса, которому они должны научиться подражать.

Ему, Евсею, даже показалось, что это голос какого-то иностранца, а потом узнал, вспомнил, и холодок недобрых предчувствий начал закрадываться в душу. Словно приближалось что-то неотвратимое, и вот-вот должно было случиться.

И случилось. И этот последний, прощальный взгляд Третьего… Такая в нем сквозила безысходность и тоска.

Больше они Третьего не видели.

Все продолжалось, как обычно, никто ничего не знал или делал вид, что не знает, но по каким-то неуловимым признакам и он, и остальные поняли: с Третьим все кончено.

Потом наступила очередь Восьмого.

Какое-то время он шел на равных со всеми, а потом, видимо, начали сдавать нервы. В самом неподходящем месте вдруг начинал заикаться и чем больше заикался, тем непослушнее делался язык.

Приходил даже какой-то врач, но с врачом у Восьмого все получалось без сучка и задоринки. За последним обедом лишь успел сообщить, что не сегодня-завтра за ними будет наблюдать Сам (и глазами выразительно показал наверх).

Больше они Восьмого не видели.

В какой-то из дней жизнь двойников резко изменилась.

Подъем в семь, новая одежда, новые костюмы. «Ваша фамилия – Беляев Вадим Петрович», – сказал – приказал суровый инструктор, провожая Седьмого в машину с опущеными шторками.

Беляев так Беляев, – только и оставалось, молча, согласиться. Он уже давно привык, что сказанное инструктором обсуждению не подлежит. Даже не успели покормить завтраком. Рядом сидел человек в штатском. Тупое, ничего не выражающее лицо.

Наверное, и у него, Вадима Петровича, сейчас точно такое же лицо. А лицо, как их учили – зеркало души, которая сейчас пуста, как душа младенца. Да и душа ему, Вадиму Петровичу, с некоторых пор не принадлежала. Он и сам себе уже больше не принадлежал.

С каким-то удивлением вдруг вспомнил, что были в его жизни и другие имя, и фамилия. Свое село вспомнил и свой добротный, украшенный резными наличниками, дом. Он стоял над самой рекой, огородом спадая к речке, где на утренней зорьке они с сыном любили ловить карасей. Была еще дочь, Верка, такая смешливая и конопатая, – она только что закончила четвертый класс и ей сшили первое нарядное платье – белое, в мелкий голубой горошек.

Помнится, кто-то пустил по деревне слух, что в округе орудует банда, и каждого в таком платье должны обязательно убить, потому что проиграли в карты, поэтому Верка надевала его только дома, часами крутилась перед зеркалом…

И уже совсем, будто чем-то приснившимся, или, словно из другой жизни, вспомнилась жена Настя. И, как ладно в то время они жили, особенно летом… в конце лета, когда поспевал сад.

Потом в одночасье все пошло прахом. Как снег на голову свалился уполномоченный («болт заточенный», – как дразнили его в деревне бабы) Васька Кожухов и суровым от перегара голосом приказал собираться.

Потом, в райотделе уже, его осматривал какой-то чин… Как лошадь осматривал, даже зачем-то заглянул в рот, приказал спустить трусы, нагнуться и показать ему гудок. Оставшись довольным осмотром, нервно ходил, потирая руки, затем от избытка чувств рассмеялся и похлопал его по плечу. «Ну, Евсей, далеко пойдешь!.. Видно, и в самом деле дуракам везет. Значит, не знал, говоришь, не замечал?..». «Чего не знал?.. Чего… не замечал? Да, объясните же, люди добрые!..» – наконец, не выдержал, взмолился он, отчего уполномоченный, с этим хмырем в штатском, достал из папочки несколько фотографий разных лет.

И на всех был он, Евсей… И не он! Разве что на одной он был в какой-то гимнастерке и фуражке… На другой – с трубкой в руке и в кителе… Ах, ну это… Кто же не знает народного вождя Сталина… И то, что он, Евсей, на него похож, поди, каждый во всей округе знает. Знают, да помалкивают. Не то теперь время. Даже, если спьяну что-нибудь такое брякнешь.

А первым это сходство заметил еще кум Кузьма. За что и поплатился вскоре. Приехал из райцентра «воронок» и увез кума в неизвестность. Ни слуху с тех пор о куме, ни духу. А от него, Евсея, все как-то стали отворачиваться. Словно он и в самом деле собственного кума упек. Зато в колхозе уважение. Сам председатель беседовал. Для начала комбикорм выписал, оцинкованное железо – крышу перекрыть. Еще костюм и обувку новые, чтобы в партию вступить. Председатель сказал, что так надо, раз новый костюм и обувка.

А месяц спустя в хате эту штуковину установили: что-то вроде радио, с небольшим окошком-линзой, очень похожим на глаз, в котором живые человечки двигаются, разговаривают и… подсматривают.