По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

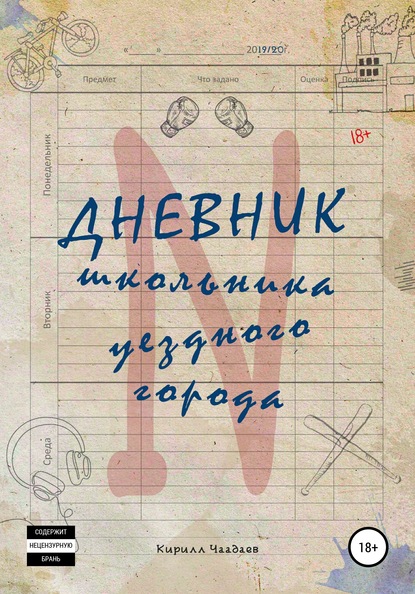

Дневник школьника уездного города N

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Отчим взял ее под руку, я, с трудом держась на ногах, проводил их до дверей, и они, заперев за собой, ушли. Я остался один. Вернулся в свою комнату. Под кроватью лежал пакет с высохшим клеем. На нижней полке в тумбочке ждал полный тюбик. Руки почти не чувствовались. Легкие, казалось, выдрали зубами. Я ощущал себя раздавленным в мокрую мерзкую лужу, воняющую недельными помоями. Я упал на кровать, спрятал лицо в подушку, надеясь задохнуться, но не задохнулся. Вместо этого достал полный тюбик клея, выдавил в целлофановый пакет, натянул на лицо. Вдохнул. Потом еще раз. И еще.

Отчим совсем перестал скрывать свои измены. Это случилось через несколько дней после моего наказания. Я из своей комнаты слышал, как мама надрывающимся голосом спрашивала, куда он собирается.

Я, обдолбанный, вышел из своей комнаты посмотреть, что происходит. Меня шатало. Картинка перед глазами слегка плыла. Отчим душился перед зеркалом новой туалетной водой – маминым подарком. Мать, зажав рот ладонями и изредка всхлипывая, сидела на диване поодаль. На заднем плане из телевизора новости громко орали о землетрясении в Италии и военной операции в Сирии.

– Я по работе, – коротко бросил отчим.

Он отошел от зеркала к шкафу, порывшись в нем, достал пачку презервативов и сунул ее в карман.

– Это тебе зачем? – сквозь слезы спросила мать.

Отчим не ответил. Он вернулся к зеркалу, поправил воротник рубашки, полоснул расческой по волосам и мимо меня направился к выходу. Мать бросилась следом. Он впихнул ступни в кроссовки. Она, упав на колени, вцепилась ему в штанину. Он за волосы отодрал ее от себя и, как собачонку, отпихнул в сторону. Мать зарыдала с какими-то душераздирающими грудными всхлипами.

Я стоял в дверном проеме, крепко держась за косяк, чтобы не упасть. Меня крыло, и казалось, я наблюдаю за происходящим сквозь тонкую полупрозрачную плотную клеенку: силуэты местами расплывались, местами, наоборот – проступали с четко выделенными краями. Помню, в тот момент мне стало смешно. Кажется, я даже один раз гоготнул, за что теперь ненавижу себя до глубины души, презираю, как вонючую соплю, место которой в помойке, в полном нечистот сортире – там теперь мое место.

Отчим ушел, а утром вернулся как ни в чем не бывало. Я думал, мать его на порог не пустит, но она в тот же день все простила.

– Ты мне точно не изменял? – спросила она.

– Конечно, нет, – ответил он.

И тогда я решил убить его.

У Кости была бита. Он хвастался ею весной, когда они в школе на уроке технологии делали четвертной проект, и Костя в качестве такого проекта на станке выточил биту. Я выменял ее на все свои диски с компьютерными играми, которые покупал на центральном рынке.

Самодельная голая деревяшка сама по себе вещь ненадежная. Костя, разумеется, не заливал в нее свинца, как это правильно делается, поэтому утолщенный конец получился хоть и тяжеловатым, но недостаточно, чтобы наверняка проломить череп. Стоя с битой перед Костей, я чувствовал невероятную власть: я мог забить его до потери сознания, но когда я представлял перед собой отчима… Я начинал сомневаться, что у меня получится. Поэтому для надежности на конце биты я вколотил несколько двухсот пятидесяти миллиметровых гвоздей – они на полпальца торчали из гладко отполированного дерева. Получилось что-то вроде деревянной булавы с шипами. В средневековой Европе такое оружие с любовью называли «утренней звездой».

Костя, конечно, спрашивал, зачем мне бита. Мы зависали у него во дворе. Он курил гашиш. Я вбивал гвозди и отвечал, типа просто хочу попонтоваться. Не представляю, о чем я тогда думал. Сознание, кажется, было ясное. Весь этот день я ничего не употреблял, хотя тянуло жутко, но уже потом, когда я несколько часов прождал отчима перед входной дверью. А тогда ярко, до слепоты, светило солнце. Горячий пот скапливался на лбу. Я хорошо помню, как снял футболку, чтобы обмотать голову, потому что здорово припекало, и лежавший в тени под виноградником Костя сказал:

– Сгоришь.

А я только фыркнул в ответ, поднял молоток и наполовину вбил еще один гвоздь. Костя приложился к сухому бульбулятору, в зафальгованном горлышке бутылки тихо зашипела трава вперемешку с табаком, он выпустил дым и, закрыв глаза, откинулся назад. Я вбил последний гвоздь – всего двадцать или тридцать – распрямившись, прикинул биту на вес. Костя, расслабленный гашишем, наблюдал за мной из-под полуприкрытых век. С шипованной битой я чувствовал себя сверхчеловеком.

Около четырех часов дня, завернув свое оружие в футболку, я пошел домой. Я понимал, что рано. Отчим приходил с работы в шесть-полседьмого, но я отчаянно боялся пропустить его возвращения.

Почти два часа: примерно с четырех тридцати до шести двадцати пяти – я провел в прихожей. Я садился на тумбочку – не в силах оставаться на одном месте больше минуты вскакивал и принимался ходить взад-вперед на два вытянутых шага – больше не давали тесные стены. Несколько раз за дверью слышались звуки. Я вздрагивал – потной ладонью крепче сжимал биту – боялся, она выскользнет в последний момент – за дверью затихало: мне мерещилось, будто там затаился отчим – он догадался – он знает, и я на несколько минут замирал, вслушиваясь в гудящую тишину. Голова нестерпимо болела, хотелось откинуть биту, уйти в свою комнату, припасть ртом к пакету с клеем и дышать, дышать, дышать. В углу стояли туфли – строгие туфли под костюм, немытые с вечера, с двумя серыми пятнами грязи на каждом носу – глядя на них, я едва не сошел с ума: мне вдруг показалось, он уже в квартире, он как-то прошел мимо меня – я почему-то его не заметил, и теперь он тайком наблюдает за мной со своей поганой улыбкой на всю рожу, которую я так ненавижу. Я пошел проверить комнаты. Пусто. Я даже зачем-то заглянул в шкаф – дверцы противно скрипнули – я испугался, что не услышу его, пропущу по-настоящему – бросился обратно. Наглухо запертая дверь встретила молчанием. Я заглянул в глазок – мутное пятно пустой лестничной клетки заканчивалось бежевой дверью. Я снова обратил внимание на туфли. Они как будто чуть сдвинулись. Он только что был здесь, снова подумал я, но тут же откинул эту мысль. Я запихал их под комод. Бита выскальзывала из мокрой ладони – я не выпускал ее ни секунды. Я представлял, как ударю его. Когда дверь откроется, я буду стоять в одном шаге. Он покажется – я размахнусь и со всей силы опущу биту на макушку. Сердце заходилось в галопе. Горло пересохло. Башка раскалывалась. Пот застилал глаза. Маленькая стрелка часов перевалила через шестерку. Я стоял перед дверью без футболки – она продырявленная гвоздями валялась под ногами – ждал, когда звякнет ключ. Я боялся поскользнуться на ней в самый последний момент – смотрел на нее, сжимая биту обеими руками, и не делал никаких попыток поднять – еще сильнее я боялся, что в тот момент, когда наклонюсь, чтобы убрать ее из-под ног, замок щелкнет, войдет отчим, и я не успею ударить.

Наконец, замок щелкнул. Я не поверил. Щелкнул второй раз. Дверь отошла. Щель быстро раскрылась. Я сделал шаг вперед и взмахнул битой…

Самого удара я не помню. Все произошло слишком быстро и как-то скомкано. Уже потом, когда начались все эти разбирательства, выяснилось, что бил я не так, как изначально задумал – не сверху вниз по макушке, а почему-то наискосок, по касательной. Отчим не успел повернуться ко мне лицом. Это спасло нас обоих. Бита зацепила сначала плечо, напрочь разодрав гвоздями его любимую кожаную куртку, а потом превратила в кашу правое ухо.

Помню, я стоял перед открытой дверью. Отчим, схватившись за голову, как свинья визжал на лестничной клетке. Биты в руках уже не было. Ее с красными от крови гвоздями нашли потом на кухне, почему-то под столом. На крик выбежали соседи. Кто-то вызвал скорую. За ней приехали менты. Отчима забрали в больницу. Меня – в отделение. Туда же приехала мама.

Первое время я только и слышал фразы вроде «покушение на убийство», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «смягчающие обстоятельства», «принудительные меры воспитательного воздействия». Говорят, мне повезло – сошлись десятки самых разных факторов, из-за которых я теперь пишу все свои тексты из дома, а не из мест отдаленных и менее приятных.

В первую очередь свидетельские показания соседей. Все они характеризовали моего отчима как говночеловека. Все это знали. Только для матери это оказалось открытием. Вообще ее шокировало многое. Например, вскрылись его прошлые грешки: несколько лет назад в Ростове он черными схемами отбирал квартиры у пенсионеров, проваживал хозяев в дом престарелых, а недвижимость продавал. Когда его поймали, он сумел сбежать в наш город – хотел отсидеться. Открылись его сексуальные связи с несовершеннолетними девушками, за что ему уже самому грозил срок по обвинению в педофилии. К тому же мать помогала медсестрой при родах дочери судьи. Наверное, и это как-то сыграло свою роль.

В присутствии психолога и матери я рассказал полиции все. Может, этого и не стоило делать. Мама потом год сидела на тяжелых антидепрессантах и в какой-то момент превратилась в собственную тень. Полностью она восстановилась совсем недавно – этим летом, когда меня перевели в новую школу.

Меня освободили от уголовной ответственности – решили, что мое исправление может быть достигнуто «путем применения принудительных мер воспитательного воздействия». Разъяснили вред, который «был причинен моим деянием», «передали под надзор родителей», то есть обязали мать следить за моим поведением, и «ограничили досуг» – другими словами, на полтора года меня заперли дома, откуда я мог выходить только в школу и обратно.

Отчим ушел не сразу. Мать выгнала его, но он возвращался – нам пришлось поменять замок, и мы постоянно боялись, что он караулит нас в подъезде или где-нибудь за углом. Отчаявшись, мама попросила помощи на работе. На ее просьбу откликнулся Владимир Владимирович Чернов – он работал водителем у главврача больницы – он «поговорил по душам» с отчимом, и тот исчез, а через какое-то время Чернов сам стал моим новым отчимом.

Ограниченный досуг так же означал лишение привычных развлечений: ни телевизора, ни компьютерных игр, ни Ютуба, ни сериалов. Чтобы не умереть от скуки, пришлось обложиться книгами – самыми разными, от истории искусства до научной фантастики. Читать мне нравилось и раньше, а теперь книги стали единственным проводником во внешний мир.

Прошло полтора года. Я вновь выполз на улицу, попробовал сунуться в компанию к Косте – не получилось: мы стали слишком разными – совершенно не понимали друг друга. Среди его друзей я скучал. Им со мной тоже было неинтересно, и когда я перестал приходить к ним на тусовки, никто даже не заметил. С Лешей связь оборвалась сразу же по окончании лета. Они с матерью перебрались к бабушке, и мы больше ни разу не виделись.

За полтора года я общался только с одноклассниками, в основном с Авдеем, Игорем, Севой и Тарасом. Поэтому когда «мой срок» кончился, само собой так получилось, что я прибился к их компании. Это случилось совсем недавно: год назад, в начале прошлой весны.

…

Кстати, за окном очень красиво. Там рассвет. Солнце выкатило на небо, поднялось над тополями у речки и теперь заливает светом мою комнату. На часах пять утра. За спиной четыре выпитых чашки кофе и бессонная ночь. Интересно, что впереди…

Часть 4

11 июня 2020. Четверг

Прошла первая неделя лета. На озеро вернулись лебеди. Величественные, раскинув крылья, они скользят по тонкой водной глади мимо дома, построенного моим дедом. По берегам с удочками притаились рыбаки. Иногда, засмотревшись на пару длинных изогнутых шей, они пропускают погружение поплавка, и потом еще долго и без толку следят за его упорным нежеланием тонуть. Хотя, думаю, дело вовсе не в рыбе.

В детстве дед часто брал меня на рыбалку. Мы вымачивали хлеб в реке, катали его в маленькие шарики и, насадив их на крючок, устраивались у самой воды. Я тогда не понимал азарта, с каким дед закидывал удочку, и усердия, с каким он ждал очередной поклевки. Мне быстро надоедало: я убегал бродить по берегу, бросать камни в воду и пугать лягушек, а когда уставал, садился рядом с ним на корточки и включал мультики на телефоне. Тогда дед обычно говорил: «Эх, вы, поколение интернета. Не понять вам обычных радостей жизни». И дальше он рассказывал какую-нибудь историю из своей молодости, начиная ее словами «вот мы, бывало, в твоем возрасте…»

Сейчас в озере почти нет рыбы. Еще в начале года пруд был платным, но его владельцы обанкротились, сетями выловили всю рыбу и уехали. Я думаю, рыбаки приходят сюда не за хорошим уловом – для этого они обычно облепляют берега канала, бегущего из богатой живностью Кубани, но его берега бедны деревьями, а июньское солнце беспощадно нагревает воздух до тридцати градусов в тени, так что днем, в районе полудня, не имея крыши или листьев над головой, можно превратиться в раскисшую кляксу. Да, постоянство времени плавится под зноем южного солнца. Рыбаки бегут на озеро от жары. Они знают, что здесь нет рыбы, зато есть пара лебедей, своим танцем завораживающих сильнее, чем беспрерывные нырки поплавков.

На прошлой неделе шли дожди. Они в эту пору разливаются под вечер. Весь день солнце беспощадно выжигает сухую траву на полях, огненным вихрем обрушивается на каменные городские дома и черный не остывающий асфальт, а вечером ветра из калмыцких пустынь, уткнувшись в Кавказский хребет, разворачиваются и гонят тучи с дождем на наш маленький город. В детстве, когда мы с дедом, бывало, гуляли по озеру, он поднимал голову к небу и говорил: «Ух, как припекает. Видно, вечером ждать бури». И правда: вечером я залезал на подоконник и сквозь два толстых стекла наблюдал, как ветер гнет к земле деревья, а с неба с какой-то остервенелой яростью несутся потоки воды.

Скоро дожди кончатся, и цифры на градуснике заправки Роснефти, мимо которой я каждый день последние одиннадцать лет ездил в школу, покажут сорок. С восьми утра и до восьми вечера появиться на улице для непривыкшего к жаре человека будет равносильно самоубийству.

Десять дней назад на предыдущих выходных прошел последний звонок. Конечно, онлайн. Учителя на камеру говорили поздравления. Некоторые мои одноклассники записали слова благодарности. Я не участвовал – видимо, до меня не смогли достучаться, когда они снимали видеоролик. Самая трогательная часть – фотографии: под грустную музыку они следовали одна за одной, с первого класса и по одиннадцатый. По ним можно было проследить, как росли и взрослели Аня и Саша, Миша и Дима… Из маленьких испуганных семилеток, впервые ступивших на порог школы, они фото за фото распускались в девушек и укреплялись в парней. Меня, конечно, на фотографиях не было. Мой школьный путь шел параллельно, пересекшись с ними только на последнем году. Сначала православная гимназия, потом шестая школа, теперь вот лицей…

А ведь все могло быть по-другому. И я мог бы учиться с ними с самого начала. Моя голова торчала бы на общем снимке из музея Лермонтова в пятом классе; моя спина маячила бы на снимке из Архыза в седьмом классе, когда они взбирались к горному озеру и едва не потерялись; мой букет цветов загораживал бы половину лица на фото с обязательного возложения цветов на День Победы в прошлом году… Но, как говорит Наталья Алексеевна, история не имеет сослагательного наклонения. А еще она говорит: «Вам, ребята, пока рано грустить о прошлом».

Окончание последнего звонка было заблокировано Ютубом: «Видео удалено за нарушение Условий пользования YouTube». Видимо, виной тому авторские права на игравшую задним фоном песню.

Несколько раз в неделю я езжу к Наталье Алексеевне. Официально школа закрыта, поэтому она организовала что-то вроде «кружка истории» у себя на дому. Там мы, несколько белых ворон в стае математического класса, готовимся к гуманитарным экзаменам. В том числе и Аня.

Эти поездки на автобусе через весь город привычным маршрутом создают легкое ощущение возвращения к прежнему миру, когда еще надо было каждый день ходить в школу, а город не знал карантина.

Машин на дорогах с каждым днем становится все больше. Люди высыпают из домов в пять-шесть вечера, чтобы глубоко вдохнуть нагретого за день воздуха, и потом, дождавшись, когда небо затянет тучами, бросаются к ближайшим укрытиям, а город мгновенно накрывает ливнем.

Наш «исторический кружок» собирается в районе одиннадцати утра. Солнце к этому времени еще не успевает разъяриться, но на сидениях в автобусе уже остаются влажные следы от потных спин. Около двух мы заканчиваем. Солнце переваливает через зенит. Воздух загустевает так, что, выходя на улицу после прохлады кондиционера, ты вязнешь, словно в болоте. Наш «кружок» рассыпается: кто-то спешит домой перебить маленькую порцию гуманитарности тяжеловесным задачником по алгебре; кто-то тащится к ближайшему магазину запастись холодной водой, чтобы без обезвоживания добраться до дома; кто-то, как мы с Аней, домой не идет.

Мы, дождавшись, когда наши одноклассники скроются из виду, беремся за руки, сворачиваем за угол девятиэтажки, в которой живет Наталья Алексеевна, и идем к перелеску, уютно притулившемуся к подножию горы с романтичным названием «Невинная». Она растет в паре километров от городской черты. Индустриальные лапы города еще не достали ее, но с каждым годом окраинные улицы подползают все ближе и ближе, и рано или поздно они лягут на ее возвышающееся над равниной тело.

Мы доходим до перелеска. Он, местами колючий и неприветливый, неохотно пускает нас под тень деревьев. В детстве я представлял, что в этом маленьком нелюдимом лесу живут эльфы. Они охраняют покой горы, пропуская сквозь свои владения лишь избранных.

Мы с Аней сходим с едва заметной тропинки, углубляемся в чащу и под ветвями дикого орешника устраиваем что-то вроде пикника. У Ани в рюкзаке бутерброды, у меня – плед. Рядом с шершавым стволом примятая трава – след наших предыдущих посещений.

В прохладе густых зарослей после нескольких минут полуденной жары голова наливается тяжестью, веки закрываются, тело перестает слушаться, мысли застывают, перемешиваясь с грезами, истончается призрачная граница между сном и явью, и уже непонятно взаправду Анина голова лежит на моем плече, а сквозь листву пробивается кричащий оранжевый цвет, как на диких картинах французских авангардистов, или виной тому солнечный удар – помрачнение рассудка, мимолетное, как тень скользнувшей по небу птицы, и те два часа, что мы провели вместе, когда я чувствовал на шее ее горячее дыхание, и по спине ползли мурашки, а по коже бегали маленькие электрические импульсы – были ли они, эти два часа, или я только моргнул – остальное приснилось.