По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

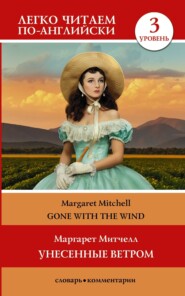

Унесенные ветром. Том 2

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вспомнив, что говорила тетя Питти о финансах Элсингов, Скарлетт удивилась, откуда ж взялись деньги на атласное платье, а также на закуски, напитки и музыкантов. Это должно влететь им в хорошенькую сумму. Заняли денег, вероятно, или весь клан Элсингов скинулся, чтобы устроить Фанни эту пышную свадьбу. Такая свадьба в эти трудные времена представлялась Скарлетт расточительным сумасбродством, наравне с надгробиями братьев Тарлтон; она опять ощутила раздражение, как и на том семейном кладбище. Прошли те времена, когда можно было беззаботно сорить деньгами. Почему эти люди так держатся за обычаи прежних дней, если прежние дни давно миновали?

Но она поборола в себе это мимолетное раздражение. Деньги не ее, и она не будет портить себе удовольствие от вечера досадой на людскую глупость.

Выяснилось, что жениха она хорошо знает: это был Томми Уэллберн из Спарты, в 1863-м она выхаживала его, он был ранен в плечо. Тогда это был видный молодой парень, за шесть футов ростом, забросивший изучение медицины ради службы в кавалерии. А сейчас он выглядел маленьким старичком – так согнуло его ранение в поясницу. Ходил он с трудом и при этом широко расставлял ноги, раскорякой, – по мнению тети Питти, «очень вульгарно». Но, кажется, он вообще не задумывался о своей внешности – то ли не знал, как это смотрится, то ли это его не трогало. Держался он как мужчина, который ни у кого не просит снисхождения. Надежду на продолжение медицинского образования он оставил и работал подрядчиком – собрал по контракту бригаду ирландцев и строил новый отель. Тяжело ему, наверное, справляться со столь обременительными обязанностями в таком состоянии, подумала Скарлетт, но спрашивать не стала, лишь криво усмехнулась про себя: нужда заставит – сделаешь и невозможное, она-то это знает.

Пока отодвигали мебель и расставляли стулья вдоль стен, освобождая место для танцев, Скарлетт стояла с Томми, Хью Элсингом и маленьким, юрким, как обезьянка, Рене Пикаром. Хью она видела последний раз в 1862 году, и с тех пор он не переменился. Все тот же тонкий, чувствительный мальчик с непослушной прядью светло-каштановых волос, спадающих на лоб, и нежными, на вид неумелыми и какими-то бесполезными руками. А вот Рене изменился после той краткой побывки, когда он женился на Мейбл Мерривезер. Нет, конечно, галльский лукавый огонек еще горел в черных глазах, и креольского вкуса к жизни он явно не утратил, однако, при всей его легкости и смешливости, в лице проступила твердость, которой не было в начале войны. И теперь на нем не было умопомрачительной формы зуава, а вместе с нею исчез бесследно и вид надменной элегантности, присущий ему в ту пору.

– Щечки как розы, глазки как изумруды! – сказал он, целуя ей ручку и воздавая должное румянам, наложенным на лицо. Говорил он с французским акцентом, делая ударения в конце слов и путаясь с временами глаголов. – Красавица, как в первый раз, когда я вижу вас на базаре. Вы помните? Никогда не забывал, как вы швырк свое обручальное кольцо мне в корзину. Это было здорово! Смело! Но я и в мыслях не имел, что вы так долго будете ждать следующего кольца!

В глазах у него заплясали чертики, и он заехал локтем Хью под ребра.

– А я никак не думала, что вы станете водить фургон с пирогами, Ренни Пикар, – парировала Скарлетт.

Прилюдно уличенный в таком низменном занятии, Рене Пикар не только не устыдился, а раскатисто рассмеялся и хлопнул Хью по спине.

– Туше![5 - Фехтовальный термин – укол (фр.).] – воскликнул он. – Моя бэль-мэр[6 - Теща (фр.).], мадам Мерривезер, она меня заставила, это первая работа у меня в жизни, у меня, Рене Пикара, кому полагалось состариться, выращивая скаковых лошадей и играя на скрипке. И вот я вожу фургон с пирогами, и мне это нравится! Мадам бэль-мэр, она может заставить мужчину сделать все, что угодно. Ей следовало быть генералом, тогда бы мы выиграли войну, а, Томми?

«Отличная идея, – подумала Скарлетт. – Полюбить править фургоном с пирогами, после того как твои родные имели в своем владении миль десять земель вдоль Миссисипи и вдобавок большой дом в Новом Орлеане!»

– Если бы в наших рядах были наши тещи, мы бы побили янки за неделю, – согласился Томми, следя глазами за тонкой фигуркой своей неукротимой, только что обретенной тещи. – Единственная причина, почему мы держались так долго, – это то, что за нами были наши женщины: они не желали сдаваться.

– Они бы и не сдались никогда, – поправил Хью и улыбнулся с гордостью, но как-то немного криво. – Здесь нет ни одной дамы, которая капитулировала, и не важно, как поступили их мужчины в Аппоматоксе. На них это сказалось много хуже, чем даже на нас. Мы-то хоть выходили из войны в сражениях.

– А они – в ненависти, – закончил Томми. – Эй, Скарлетт! Ведь это правда? Мужчины побеждены, а наших дам это затронуло во много раз сильнее, чем нас самих. Хью полагалось стать судьей, Рене – играть на скрипке перед коронованными особами Европы… – Он быстро отклонился в сторону, видя, что Рене нацелился дать ему тумака. – А я должен был стать врачом, но…

– Дайте нам время! – закричал Рене. – Я стану Принц Пирогов всего Юга! А ты, мой добрый Хью, ты будешь Король Растопки! А ты, Томми, будешь владеть ирландскими рабами вместо негров. Какие перемены – вот потеха! Ну а для вас чем это обернулось, мисс Скарлетт? И для мисс Мелли? Доить корову, убирать хлопок – все сами, да?

– Нет, конечно, – холодно ответила Скарлетт, неспособная разделить веселье, с которым Рене воспринимал тяготы жизни. – Это делают наши негры.

– Я слышал, мисс Мелли дала своему сыну имя Борегар. Передайте ей: я, Рене, очень одобряю и говорю, что, кроме Иисуса, нет имени лучше.

И хотя он улыбался, глаза загорелись гордостью при упоминании отчаянного храбреца, героя Луизианы.

– Ну почему же, есть еще Роберт Эдвард Ли, – заметил Томми. – Поверь, я не стараюсь принизить авторитет вашего Борегара, Старины Бо, но мой первый сын будет носить имя Боб Ли Уэллберн.

Рене засмеялся и пожал плечами.

– Я расскажу тебе шутку, но это правдивая история. И ты поймешь, что думают креолы про наш бравый Борегар и ваш генерал Ли. В поезде недалеко от Нового Орлеана едет человек из Виргинии, человек генерала Ли, и встречает он креола из армии Борегара. И вот человек из Виргинии говорит, говорит, говорит – как генерал Ли сделал то-то и как генерал Ли сказал то-то. А креол, он смотрит так вежливо и молчит. Потом морщит лоб, будто бы силится что-то вспомнить, улыбается и говорит: «Генерал Ли! Ах да! Теперь я понимаю! Это тот человек, о котором очень хорошо отзывался генерал Борегар».

Скарлетт старалась из вежливости присоединиться к общему смеху, но она не видела изюминки в этой истории; она поняла только одно: что креолы – такие же надутые индюки, как жители Саванны или Чарлстона. Кроме того, она считала, что сын Эшли должен носить имя своего отца.

Музыканты настроились, проиграли отрывками несколько мелодий и ударили «Старик Дэн Такер». Томми обернулся к ней:

– Хотите танцевать, Скарлетт? Я-то не смогу доставить вам удовольствия, но Хью или Рене…

– Нет, благодарю вас. Я еще в трауре по матери, – поспешно проговорила Скарлетт. – Я лучше посижу. – Она нашла глазами Фрэнка и кивнула ему, отвлекая от миссис Элсинг. – Я буду сидеть вон в той нише. Если вы принесете мне туда чего-нибудь освежающего, мы сможем славно поболтать, – сказала она Фрэнку, когда та троица отошла от нее.

Он кинулся принести ей стакан вина и ломтик торта толщиной в бумажный лист, а она тем временем устроилась в угловой нише и тщательно расположила складки на юбках, так чтобы скрыть самые заметные пятна. Унизительные события утренней встречи с Реттом были оттеснены за задний план и забыты; ее охватило радостное возбуждение – вокруг столько людей, и она вновь слышит музыку! Завтра она будет думать о поступке Ретта, о своем позоре и снова съежится от стыда. Завтра она будет прикидывать, какое впечатление произвела на Фрэнка, на его сердце, в которое сама же вселила боль и смятение. Но не сегодня. Сегодня вечером она расцвела, она живет, вся, до кончиков пальцев, все ощущения обострены надеждой, глаза ее искрятся и мерцают.

Из своей ниши она смотрела в большой, высокий зал, наблюдая за танцующими, и вспоминала, как прекрасна была эта гостиная в ее первый приезд в Атланту во время войны. Полы сияли, как стекло, а над головой висела люстра со множеством свечей и сотнями хрустальных висюлек-призм; они ловили и отражали каждый лучик, и яркие зайчики света прыгали повсюду, как от бриллианта; пламя и сапфиры – вот что такое был тогда этот зал. Лики на старых портретах по стенам, исполненные величия и благородства, взирали на гостей с видом радушных хозяев. Здесь были диванчики розового дерева, мягкие и манящие, а одна софа, самая большая, полукруглая, была установлена на почетном месте, в той самой нише, где сейчас сидела Скарлетт. Это было ее любимое местечко на вечерах. С этой точки открывался превосходный вид на парадную гостиную и расположенную дальше столовую: виден был овальный стол на двадцать персон, изящные узкие тонконогие стулья скромно стояли у стен, массивный буфет и стойка ломились под тяжестью серебра, канделябров о семи рожках, разнообразных бутылочек, соусников, графинов, бокалов и маленьких сверкающих стаканчиков. В первый год войны Скарлетт частенько сиживала на этой софе, всегда с каким-нибудь красивым офицером, и слушала сладкоголосую скрипку и густой рев контрабаса, аккордеон и банджо… И как волнующе действовали на нее ритмичные звуки ног, скользящих в танце по навощенному, отполированному до зеркального блеска паркету!

Теперь же люстра висела темная. Она перекосилась набок, большая часть висюлек была побита – такое впечатление, что янки, занимавшие дом, сделали эту красоту мишенью для своих сапог. Зал освещался масляной лампой, несколькими свечами да ревущим огнем в широкой пасти камина. В неровном свете видно было, как непоправимо изуродованы полы – тусклый старинный паркет был исцарапан и местами выщерблен, на растопку, что ли? На выцветших обоях остались сохранившие первоначальный цвет прямоугольники – свидетельства того, что здесь раньше висели портреты, а широко разбежавшиеся трещины в штукатурке напоминали о том дне во время осады, когда снаряд попал прямо в дом и снес часть крыши и второго этажа. Солидный стол красного дерева, уставленный графинами и блюдами с пирожными, по-прежнему главенствовал в заметно опустошенной столовой, но и он был поцарапан, а отбитые ножки хранили следы грубой, топорной починки. Стойка, серебро, высокие изящные стулья – все исчезло. Отсутствовали и тяжелые шелковые драпри цвета тусклого золота, прикрывавшие арочные французские окна в дальнем конце комнаты. Остались только кружевные занавеси, чистые, но явно сшитые из кусков и кое-где подштопанные.

На месте полукруглой софы, которая ей так нравилась, стояла твердая скамья, далеко не уютная. Скарлетт устроилась на ней со всей возможной грацией, жалея, что юбки для танцев совершенно не годятся. А как было бы хорошо – опять потанцевать! Впрочем, с Фрэнком в этой уединенной нише она сумеет достичь большего, чем в захватывающей дух кадрили; она будет восхищенно слушать его рассуждения и подбадривать его на еще большие полеты глупости.

Да, но как манила музыка! Ее туфелька сама собой притопывала в такт с широкой, расплющенной ступней старого Леви, который наяривал на банджо и объявлял фигуры кадрили. Двойная линия танцующих сходилась, расходилась, закручивалась спиралью, взлетали и топали ножки, руки сплетались арками.

Старик Дэн Такер колобродил

(партнеры кружат друг друга)!

Упал в камин, чурбан подбросил

(леди, легкие прыжки)!

После тоскливых, изматывающих месяцев в «Таре» так отрадно было вновь услышать музыку, ловить движения ног в танце, видеть вновь знакомые дружелюбные лица, смеющиеся в зыбком свете, дразнящие, задорные, кокетливые, приятно вспоминать старые шутки и модные словечки. Все равно что вернуться в жизнь после смерти. Почти казалось, что светлые дни пятилетней давности наступили снова. Почти… Если бы еще закрыть глаза и не видеть изношенных, перелицованных платьев, старых стоптанных сапог и побывавших в починке туфелек; если бы в памяти не всплывали постоянно лица мальчиков, которых здесь нет и не будет, то можно было бы подумать, что почти ничего не переменилось. Но она не закрывала глаз, она смотрела – и видела стариков, сбившихся в кучку около графина в столовой, видела матрон, тихонько переговаривающихся у стен, неловко прикрывая рты руками без вееров; видела юных резвых танцоров – и внезапно к ней пришло осознание, холодное и пугающее, что все переменилось, и переменилось так сильно, словно перед нею не давно знакомые лица, а призраки.

На вид – те же самые люди, но они были совсем другими. В чем же дело? Только ли в том, что они стали на пять лет старше? Нет, тут нечто большее, чем просто течение времени. Что-то ушло из них, из всего их мира. Пять лет назад они жили в атмосфере спокойствия и незыблемости, которая окутывала их так мягко и бережно, что они и знать не знали об этом. Они просто цвели в своей теплице. Все это ушло, унеслось в пропадающую даль, а вместе с теплом и уютом тех дней исчезло и трепетное ощущение чего-то радостного и волнующего, что ждет тебя где-то рядом, да вот прямо за этим углом. Пропала былая беспечная роскошь их жизненного уклада.

Скарлетт знала, что тоже изменилась, но не так, как они, и это ее озадачивало. Она сидела, наблюдала за ними и чувствовала себя в их среде иностранкой, настолько им чуждой и одинокой, словно явилась с другой планеты, где говорят на другом языке, которого они не понимают, как и она не понимает, о чем говорят они. Странно, что точно такое же чувство она испытывала рядом с Эшли. С ним и с людьми его типа – а в ее мире они составляли большинство – она чувствовала себя изгоем, она была за пределами… чего? – некоего магического круга? Этого она не могла постичь.

Лица их изменились мало, а манеры и вовсе нет, но ей казалось, что это и все, что осталось от ее давних знакомых. Нестареющее достоинство, не подверженная времени галантность – это было им присуще и теперь, и пребудет с ними до конца дней. Но и вселенскую горечь им тоже придется нести в себе до могилы, горечь столь глубокую, что ее нельзя излить в словах. Они разговаривали мягко, но могли и вспылить, они устали, они потерпели поражение, но ничего не хотели знать об этом, подрубленные под корень, но твердо решившие стоять прямо, раздавленные и беспомощные граждане завоеванной провинции. Они смотрели на землю, которую любили, видели, как топчет ее враг, как мошенники превращают закон в посмешище, их бывшие рабы несут угрозу, мужчин лишают гражданских прав, женщин оскорбляют. И они не забывают родных могил.

В их старом мире переменилось все – но не традиции. Они продолжают вести себя так, как привыкли, должны продолжать. Они продолжают крепко держаться понятного и привычного – того, что больше всего любили в прежние дни. Манеры праздных людей, приятная непринужденность в общении и самое главное – поза изысканной учтивости и покровительства по отношению к женщинам. Верные традиции, в которой были воспитаны, мужчины были подчеркнуто вежливы, почтительны, нежны и почти преуспели в создании тепличной атмосферы для своих дам, оберегая их от всего того, что, по их мнению, было не для женских глаз. Скарлетт считала это верхом нелепости, поскольку теперь уж очень мало осталось такого, чего не видели и не узнали женщины за последние пять лет. Они ухаживали за ранеными, закрывали глаза покойникам, они выстрадали войну, пожары и разруху, познали ужасы бегства и голода.

Но не важно, какие зрелища представали их глазам, не важно, что им приходилось справляться с немыслимо тяжелыми задачами, – они все равно леди и джентльмены, коронованные особы в изгнании, они такими и останутся – с горечью в душе, одинокие, замкнутые, любезные друг к другу, твердые, как алмаз, блестящие и хрупкие, как хрусталь из разбитой люстры над головой. Прежние времена ушли, но эти люди будут жить по-своему, как будто и не знают, что времена изменились: чарующе медлительные, ленивые, они ни в коем случае не станут кидаться в общую свалку и драться, как янки, ради пенсов, они определенно решили не расставаться ни с одной из привычек старого уклада.

Да, Скарлетт очень изменилась. Иначе она не сумела бы сделать того, что сделала с тех пор, как последний раз была в Атланте; иначе не обдумывала бы сейчас тот шаг, на который решилась с отчаяния, и надеялась, что все у нее получится. Она была тверда, но это была другая твердость, не та, что у них. А в чем заключалась разница, она не могла бы точно сказать. Может быть, в том, что для нее не существовало ничего, на что она не могла бы пойти, а для них, наоборот, существовала уйма вещей, которые они не совершили бы ни при каких обстоятельствах – лучше умереть. А возможно, разница состояла в том, что они уже утратили всякую надежду, но по-прежнему улыбались жизни, изящно с нею, с жизнью, раскланивались – и пусть себе идет мимо. А этого Скарлетт себе позволить не могла.

Не могла она игнорировать жизнь. Ее надобно прожить, и нечего даже пытаться улыбками навести глянец на ее ухабы: жизнь повернулась к ней самой своей грубой и враждебной стороной. Скарлетт не усматривала ничего привлекательного в неуступчивой гордости и показной стойкости своих друзей. Она видела только глупую надменность, которая свысока взирает на явления жизни, улыбается и отказывается посмотреть им в лицо.

Уставив неподвижный взгляд в танцоров, разрумянившихся от кадрили, она удивлялась: неужели события никогда не загоняли их в угол, не ставили в тупик, как произошло с ней? Ведь все это было – погибшие возлюбленные, искалеченные мужья, вечно голодные дети, ускользающая из рук земля, чужаки, вьющие себе гнездо под твоим родным кровом. Да, конечно, беды преследовали всех и многие бывали в безвыходном положении. Обстоятельства их жизни известны ей досконально, почти как свои. Их потери – это и ее потери, их лишения – это ее лишения, и проблемы у них те же, что у нее. Просто у них иное восприятие. Лица, мелькающие перед ней в зале, – это и не лица вовсе, это маски, отличные маски, которые вообще не снимаются.

Но если они, подобно ей, столь же остро зажаты в тиски жестоких обстоятельств – а так оно и есть, – то как им удается делать вид, что им весело и легко на сердце? Это было уже за пределами понимания и вызывало смутное раздражение. Она не смогла бы так. Она бы не сумела пережить крушение своего мира с таким видом, будто это ее не касается. К ней больше подходит другой образ: так загнанная лисица со всех ног бежит к своей норе, сердце вот-вот выскочит, но ей надо, надо успеть добежать и нырнуть в нору, прежде чем собаки ее настигнут.

И неожиданно все вокруг стали ей ненавистны – потому, что отличались от нее, потому, что несли свои потери с такой миной, какой она не могла бы напустить на себя, да и не хотела. Все стало ей противно – эти улыбчивые, легконогие незнакомцы, горделивые дураки, которые кичатся утраченным прошлым. Такое впечатление, что они гордятся даже самим фактом потери. Женщины держатся, как подобает леди, они и есть леди, хотя мужская работа сделалась их каждодневной повинностью, и они представления не имеют, где, откуда, на какие деньги достать новую одежду взамен этого изношенного тряпья. Все кругом – сплошные леди! Но она-то не может почувствовать себя леди, несмотря на свой бархат и надушенные волосы, несмотря даже на то, что она настоящая леди по праву рождения – ведь она происходит из знатной и когда-то богатой семьи. Грубое соприкосновение с красной землей «Тары» счистило с нее всю знатность, и она понимала, что не почувствует себя снова леди до тех пор, пока ее стол не будет ломиться от серебра и хрусталя, от обилия аппетитных, ароматных яств, пока в конюшне у нее не появятся собственные лошади с экипажами, а хлопок в «Таре» будут собирать черные, а не белые руки.

«Да, в этом-то и разница! – подумала она, сопя от злости. – Они даже в бедности чувствуют себя дамами, а я нет. Эти тупицы, кажется, не в силах понять, что ты не можешь быть леди без денег!»

Сквозь вспышку бунтарского гнева она смутно осознавала, что, возможно, при кажущейся глупости, они все же занимают верную позицию. Эллен считала бы именно так. Это беспокоило Скарлетт. Она знала, что следовало бы разделять чувства и убеждения этих людей, но не могла. Она знала, что следует принять безоговорочно, как приняли они: леди по происхождению всегда останется леди, пусть даже доведенная до нищеты. Но сейчас она не могла заставить себя поверить в это.

Всю жизнь она слышала презрительные насмешки над янки, потому что их претензии на благородство базировались на богатстве, а не на родовитости. Но в этот момент, хоть это и было крайне неприятно, она ничего не могла поделать с мыслью, что как раз в этом отношении янки были абсолютно правы – только в этом, а в остальном совсем наоборот. Быть леди – это требует денег. Эллен, ясное дело, упала бы в обморок, услышь она такие слова от собственной дочери. Эллен не считала, что это стыдно, позорно – оказаться в бедности, даже в нищете. А Скарлетт было именно стыдно. Она стыдилась того, что бедна, что доведена до такой нужды, что должна всячески изворачиваться и выполнять работу, которую следует делать неграм.

Она раздраженно передернула плечами. Может быть, эти люди правы, а она нет, но все равно – эти гордые глупцы не смотрят вперед, а вот она смотрит, у нее все нервы натянуты, она рискует честью и добрым именем, чтобы вернуть то, что они утратили. Многие считают ниже своего достоинства включиться в драку из-за денег, а времена-то настали жестокие и грубые, и тот, кто хочет побеждать, обязан принять вызов на жесткую и грубую борьбу. Скарлетт знала, что фамильная традиция заставляет многих уклоняться от борьбы, поскольку ее целью общепризнанно считаются деньги. Все здесь полагают крайне вульгарным зарабатывать деньги и даже говорить о деньгах. Правда, есть исключения. Миссис Мерривезер со своей пекарней и Рене, который правит фургоном с пирогами. Хью Элсинг рубит и продает дрова, Томми – подрядчик на стройке. У Фрэнка хватило практической сметки открыть лавку. Ну а в массе-то своей что они будут делать? Плантаторы вцепятся зубами и когтями в жалкие оставшиеся акры и будут прозябать в бедности. Адвокаты и врачи вернутся к практике и будут ждать клиентов, которые неизвестно еще, придут ли. А остальные, те, что привыкли жить на доходы и проводить дни свои в лености и праздности? Что станется с ними?

Но она не собирается всю жизнь мириться с нуждой. Не будет она сидеть сложа руки и терпеливо ждать чуда. Она ворвется в жизнь и сама отвоюет все, что сможет. Ее отец начинал бедным мальчишкой-иммигрантом и выиграл обширные земли «Тары». А раз он сумел, его дочь сумеет тоже. Она не похожа на этих людей, которые поставили все на какое-то, видите ли, Дело; его больше нет, этого их Дела, а они довольствуются гордостью за свою потерю – ведь такое стоило любых жертв! Они черпают свое мужество из прошлого, а она – из будущего. На данный момент ее будущее – это Фрэнк Кеннеди. По крайней мере, у него есть лавка и наличные деньги. Вот только бы женить его на себе и наложить свои ручки на эти денежки – и все, она спокойно сможет сводить концы с концами у себя в «Таре» весь следующий год. А потом Фрэнк должен купить лесопилку. Скарлетт представила себе, как быстро отстраивается город: действительно, тот, кто будет иметь дело с лесоматериалами, при такой-то малой конкуренции, будет владеть золотой жилой! Откуда-то из дальних закоулков сознания вдруг выплыли слова Ретта, сказанные в первые годы войны, что он сделал деньги на блокаде. В то время она не дала себе труда вникнуть в их смысл, зато теперь они показались совершенно ясными, и она недоуменно спрашивала себя, что же помешало ей тогда оценить их по достоинству – молодость или просто глупость?

«Большие состояния делаются на крушении старой цивилизации, равно как и на рождении новой» – примерно так говорил Ретт. Вот оно, то самое крушение, которое он предвидел. И он был прав, думала Скарлетт. Как раз сейчас любой может сделать состояние, если не боится работать… или хапать.

Увидев Фрэнка, идущего к ней через зал со стаканом ежевичного вина в руке и с крошечным кусочком торта на блюдечке, она тотчас мило заулыбалась. Она не задавалась вопросом, а стоит ли «Тара» того, чтобы выйти за Фрэнка. Она знала, что «Тара» того стоит, и никогда не задумывалась по второму разу об одном и том же.