По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

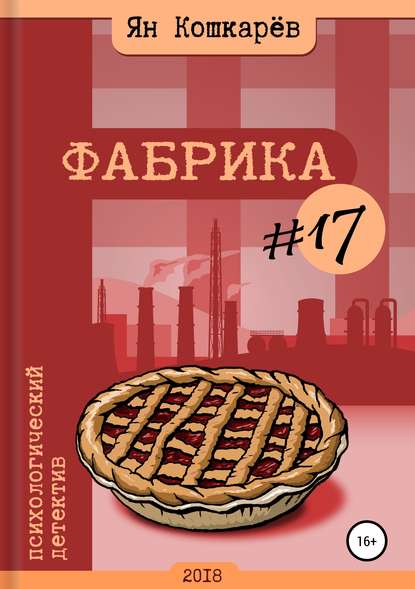

Фабрика #17

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Уроды! Когда уже сдохнут? Житья от них нет, только и думают, как бы пакость какую нам сотворить, чтобы наша фабрика закрылась.

– Не дождутся! Мы им покажем кузькину мать! Первыми ножки протянут.

– А посла ты ихнего видал? Это ж форменный идиот! Он думает, что у нас медведи на балалайках играют!

– Кстати, я с сыном на выходных в цирк ходил, там медведь на балалайке играл и на велосипеде ездил, маленьком таком, детском. Вот умора-то была!

– При чем тут твой цирк?

– Ты медведя упомянул, я и вспомнил.

– Ну тебя к лешему, заладил со своей балалайкой, тошнит уже. Я про ихнего посла рассказывал. Идиот он, каких свет не видывал. А наш Директор – молодец, за словом в карман не лезет. Складно так говорит, послушать приятно…

– Да-да, – подхватывали остальные. – Сразу видать, прирожденный талант руководителя и оратора, не то, что эта свора на местах. Он их может в кулак сжать и дурь из них выдавить с потрохами.

– Ага, если к нему прорваться и о проблемах рассказать, он распоряжение даст, мигом исполнят… Беру, говорит, под личный контроль, и они так по струночке вытягиваются, будто в армии.

– Отчего на фабрике не наблюдается всеобщего счастья и радости? – не выдержал Коренев. – Почему директор порядок не обеспечил?

– Сатрапы! – ответили ему. – Начальники цехов, бригадиры. Он бы их поразогнал, если бы узнал, как дело обстоит, да ему правду не говорят, врут складно, а он верит, на них полагается.

– Ну так сказали бы вы ему, – предложил он. – Врезали бы правду-матку, спасли фабрику.

Он даже не стал упоминать, что до обеда они хвалили директора за кумовство и правильную кадровую политику.

– Да кто ж даст? К нему не пробьешься, там охрана, секретари, к нему доступ у начальников только и есть.

– Я в газете читал, он спортом занимается, по горам без страховки лазит, хотя и немолодой.

– Сколько же ему лет?

– Да кто ж его знает? Говорят, за сто.

– Врут. Не больше девяносто девяти, я считал.

– Не может быть! – изумился Коренев и прекратил махать лопатой.

– Так и есть! Он здесь работает с самого создания фабрики.

Это уже совсем на голову не налезало. У Коренева брови медленно переползали на лоб.

– Говорят, у него лица меняются, – продолжал кто-то. – Каждые лет десять. Хотя последнее лицо четверть века держится, хорошее попалось, стойкое, небось, за границей заказывали, у немцев. Или в Израиле, там у них с медициной все в порядке.

– Как? – брови Коренева достигли высшей точки.

– Да кто ж его знает? – был ответ. – Может, пластические операции делает. Или врачи ему пилюли какие дают, специальные. Ты ее выпьешь и молодеешь. Мне бы такую, я б не отказался…

Мозг Коренева отказывался верить в бессмертного старца, сто лет управляющего фабрикой. Это походило на бред сумасшедшего и оставалось только удивляться, почему остальные рабочие ничего странного не замечают.

– Вам врут! – не выдержал он. – Никакого директора нет, точнее он есть, но ему никак не сто лет! И даже не девяносто девять. Вас водят за нос!

Ответом была угрожающая тишина. Даже жевать перестали. Будут бить, подумал Коренев.

– Ты чего такое говоришь?

– Правду! – отрубил он.

– Ишь ты, правдолюбец нашелся! – взъелись на него. – Да он управлял фабрикой, когда твоих родителей и в проекте не было! Он, в отличие от тебя, кусачки в изоляторном цехе не воровал!

Логично. Зачем директору кусачки? Ему совершать побег с фабрики не нужно, он здесь полноправный хозяин.

Кощунственные заявления вызвали общественное негодование, едва не переросшее в мордобитие. К счастью, один из рабочих встал между сторонами конфликта и урезонил тем, что за драку достанется всем без разбору и могут снять премию за нарушение дисциплины. Аргумент возымел положительное действие, но на Коренева продолжали смотреть настороженно. По уровню почитания Директор приближался к Зевсу или Перуну.

Тема сменилась на обзор политической и экономической ситуации в Зимбабве, но Коренев дал себе очередной зарок молчать и не высказывать мнение, чтобы лишний раз не схлопотать по лицу.

По вечерам он возвращался в вагончик и падал на лежак без сил. Переутомленные мышцы гудели и не давали заснуть. На руках образовались толстые мозоли, благодаря которым он смело брал лопату без всяких перчаток и смог бы играть на гитаре, если бы умел.

Однообразие работы выматывало и лишало чувства реальности. Бесконечность подчеркивалась неизменным объемом кучи – сколько вшестером не гребли лопатами, она не уменьшалась. В первые дни сохранялся оптимизм, что в двенадцать рук они эту гору быстро разберут, но на третьи сутки надежда на светлое будущее и оптимизм умерли в одной могиле в посмертных объятиях.

Для оценки прогресса Коренев подсчитывал количество выброшенных в яму корыт, но на двадцатом потерял счет и всякое желание что-либо считать по причине бессмысленности. Стало казаться, что смысла нет ни в чем.

В конце трудового дня приходил бригадир, окидывал опытным взглядом кучу, прищуривался и писал в журнал объем выработки – три кубических метра. И двадцать семь сотых. Удивляло, откуда бралась дробная часть. Не иначе как с потолка.

Во время вечернего отдыха бригадир возился с бумажками. Покончив с этим чрезвычайно важным делом, он переодевался в чистое и уходил.

Коренев оставался наедине с мыслями и подолгу ворочался на неудобном лежаке, припоминая прошлую жизнь, словно далекий мираж, в котором он мог выбирать между Ленкой, Тамаркой и подружками Виталика.

#23.

Была в работе и неожиданная положительная сторона. Мозоли приобрели толщину и надежно защищали руки от шершавого древка, а благодаря силовым нагрузкам, он мог махать лопатой целый день, как заведенный, словно рекламный заяц на батарейках.

На удивление, упражнения со снарядом ему понравились, и он решил заняться собственной спортивной формой после побега с фабрики – законного или незаконного.

Приходил к куче Подсыпкин, смотрел, как залихватски Коренев заполняет смолой корыто в три приема.

– Какое неэффективное использование квалифицированных кадров! – возмущался он.

– Я неквалифицированный, – возражал Коренев. – Я журналист.

– Вам с бумагой и нужно работать! Каждый обязан заниматься своим делом, – сказал Подсыпкин. – Я этого так не оставлю и непременно что-то придумаю!

– А может, не надо? – взмолился Коренев. Он переживал, как бы от помощи не стало худо. Еще обвинят в революционной деятельности, тогда вообще свободы не увидишь.

– Не бойтесь, за спрос у нас не бьют. Пока. Но в свете последних тенденций ситуация в любой момент может поменяться в худшую сторону.

Подсыпкин пытался проводить агитационную работу среди прочих работяг. Он зазывал их в «самый честный и независимый профсоюз», но они не прониклись, прогнали его взашей и едва не надавали по хребту лопатой. Подсыпкин печалился, что рабочие не хотят сражаться за соблюдение собственных прав и не желают вливаться в ряды борцов за справедливость.

– Низкая социальная сознательность! Учить и учить этих людей быть свободными! – намекнул он на свою тяжкую долю, состоящую в необходимости жертвовать здоровьем ради всеобщего блага.

Другие электронные книги автора Ян Михайлович Кошкарев

Край

0

0