По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

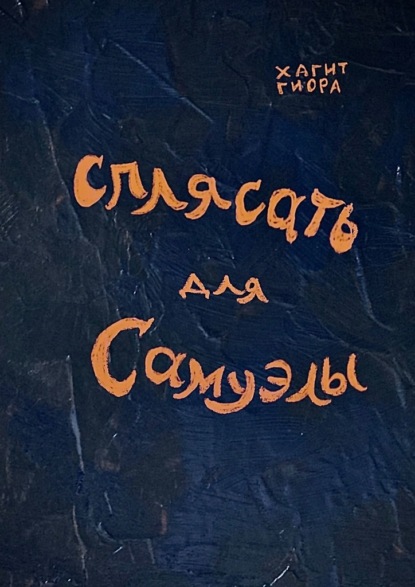

Сплясать для Самуэлы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Коснуться, коснуться. Кругом нагорожен город, кварталы, кланы, перегородки, делёжка насмерть, а ему – дотронуться и всё тут, и никаких соображений. Двинуть кисть вот так. Стать твоей перчаткой.

Протягиваю – дотянуться только чтобы жить – тронуть и удержать фибру дрожащего между нами живого воздуха, протягиваю ладонь в медлительнейшем развороте, открывая и сворачивая один за другим, как в раковину внутрь, пальцы.

– Ромео означил это очень ясно: «стать бы мне твоей перчаткой!» – говорю.

– …как прекрасно! – выдыхает она.

Продолжаю доклад; слова, аккомпанемент из вкраплений слов, лишь поддакивают. Глаза рыщут в поисках тейпа[5 - Так в Израиле в то время называли кассетные магнитофоны (прим. ред.).], радио, чего-нибудь музыко-говорящего. Не нахожу, прошу её напеть что-нибудь из Брамса, из городского романса, какую-нибудь цыганочку из тех, что после войны инвалиды наяривали в поездах, переходя по вагонам, хрипя и растягивая гармонику; хоть цыганское, хоть испанское.

Буквы Flamenco накатывают, слепляясь, перебивая, перехватывая мне руки. Обшариваю ауру – своя? чужая? – прощупать кусочек пространства – ближний? присвоить? или, глянув через плечо, не отбросить даже, а – стоп, замереть в столп. Сюда не иду. Чужбина. И бочком, не воюя, нигде и ничья, отхожу в другой, уже другой кусочек времени, тут другое пространство, и я другая.

Она спрашивает, откуда моё имя.

– Я – самозванка, – и с великой охотой повествую, как в конце трёхтомного словаря перебирала на слух и ощупь список имён за три тысячи лет. Выбирала подходящее. Одну из жёнушек Давида звали Хагит, «ит» – женский признак, приставлен к сути, а суть оказалась замечательно вместительной: «хаг» в иврите – праздник, к нему приходят, пройдя обычные дни. У мусульман это хадж, паломничество к святому месту. У евреев – завершение пути к высшей точке события, когда, насыщаясь ритмом и пением, кругами обходят алтарь с праздничной жертвой. То, что дымится на жертвеннике, заодно тоже именуют «хаг». На исходе торжеств радостный зов «и?сру хаг!», «вяжите на заклание!» (то есть ягнёнка, последнюю жертву) в последний раз накаляет воздух свершением и событием. Этот день так и именуют: «Исру-хаг!»

Кстати, слово «хуг» того же корня, нынче очень расхожее, означает «кружок», когда, усевшись, все заняты чем-то одним.

– А у Вас такое невстречаемое, совсем новое для меня имя Самуэла – откуда?

Оказалось, в честь деда Самуэля, портного. Его вдумчивые пальцы, finger, выправляли невыправимое. Вот и фамилия стала от «фи?нгер» – Фингарет.

– А я-то думала, откуда такая особенная фамилия? Фин! -га! -рет! Финджан-Финджан, далёкие хребты! А это дедушкины пальцы!

– А как это Вы вдруг – и приехали? Всё же, думалось мне, успешная, исполненная трудов интересная жизнь, муж, Эрмитаж, книжки.

– Почему Вы решили – именно сюда?

– Потому что я еврейка.

Самуэла единственная за всю мою израильскую жизнь не допытывается о прежнем имени. Освобождение от объяснений, прилив благодарности как дар окатывает меня. Снова хоть цыганское, хоть испанское.

Высвободившись, оживает cuerpo, вступает в говорение о подступающем и наступившем насущном своём настоящем: вот мой настой, здесь стою.

В помощь бубню «па… па… па-па…». Отбиваю топы без опаски. Соседей нет ни с какой стороны, внизу лишь хозяйственное складское.

Самуэла спрашивает про каблуки, про юбки. Конечно, имеется, всё это покажу ей по-настоящему…

– Но я уезжаю! – вспомнив, вскрикиваю отчаянно, и в доказательство уже без слов, на всю катушку выговариваю, чем займусь в Андалузии в ближайшие дни.

Смотрит неотводимо.

– Вы меня поразили.

А, это хорошо, это по мне. Это в самый раз – насчёт пофигурять и поражать. И клянусь (то есть, просто заявляю): через три месяца сразу по приезде отработаю ей по всем правилам Flamenco, на каблуках с гвоздиками, в настоящей юбке, вскидывая колено, пальцами, запястьями, прогибом на пределе и с настоящим – с диска – дикобразным цыганским голосом, несообразным для здешних мест. И запируем.

Недвижно со своей кушетки она, спокойно:

– Если доживу.

У-у! За окном вечер. Сейчас бы взвыть на луну или без луны. Эти петербуржцы притерпелись ко всему, будто блокада была вчера, пока отошла, и с нею беспокойства мира, но завтра, возможно, явится, так что берём в расчёт, может будет, может нет.

С этим «если доживу» прохожу мимо тяжеленной двери с замком и засовами то ли в котельную, то ли в подвальный склад, топаю к калиточке, выныриваю на улицу Пророков к бомжевато-потёртым посидельцам той же пивнушки. Та же в цветастых волосах разглядывает меня хищно и деятельно. Так же шкурой чувствую их живописное внимание; они провожают моё прохождение по улице Пророков.

Только бы дожила, только бы дожила.

Вниз к автобусу к автостанции, скорее в Ерушалаим и дальше в Испанию. Только бы дожила.

Как увязать, ухватить и увязать в себе это волоконце в совместность. Буду молиться в Испании. Она должна дожить. Она обещала. Это долг. Буду звонить. Буду молиться и звонить.

Возвращаясь в свой страстный город – за автобусным окном чёрные холмы, Иудея – перебираю в голове блиц-заход в оголённое жилище, выталкивающего (вежливо) подрядчика-устроителя. «Мы ждём комиссию». И она на диванчике, поджавши ноги, смеётся сама с собой, незыблема, как высечена в нефрите или в базальте.

О, к ней надо продираться элегантно, не шибко экстравагантно, исподволь; распихивая локтями-локотками вкрадчивую иврито- и русскоговорящую мразь, втолкнуться внутрь вежливо.

Предисловие, снятое с уличной полки

…Не разнять меня с жизнью – ей снится

Убивать и сейчас же ласкать…

…

И когда я уйду, отслуживши,

Всех живущих прижизненный друг,

Пусть раздастся и шире и выше

Отклик неба во всю мою грудь!

19.III.1937 г.

С уличных полок, куда выставляют книжки, отслужившие людям, и книги уже не живущих, сняла небольшую, цвета обожжённой глины. На обложке прописью: «О. Мандельштам». Забрала домой на мандельштамовскую полку.

В преддверии, как отвернёшь твёрдую створку, на развороте желтоватой бумаги, промокшей, подсохшей, где-то скукоженной, в трещинках, как по стеклу вдарили кулаком, в печатных разбрызгах лиловатых чернил – надпись, пожелание Осипа, – ну когда на исходе, и хребет, позвонки, затылок, лопатки и ступни уже успокоены, раскинуты на земле. Бирку к лодыжке ещё не привязали, но, пока небо над ним и над всеми живущими, всеми прижизненными, – пусть откликнется отовсюду и наполнит Осипу грудь.

«Отклик неба во всю мою грудь». Просил о полном дыхании, чтобы, как ветер в парусе, дуговая растяжка и – выпрямительный вздох.

«Отклик неба во всю мою грудь», – говорит Осип. Это когда всё исчезает, исчезает и – «подлинно поётся и полной грудью наконец». Всё исчезает, говорит Осип, остаётся пространство (уже вошло, уже внутри). Звёзды. И певец.

Наполненная грудь, в ней отклик неба. Отклик наполнил её, и дуговая растяжка, отклики-осколки неба в груди, и – «сердце моё разорвите вы на синего звона куски». Звуковая растяжка.

Писано выцветшими чернилами на развороте, сразу как отворяешь обложку в следах житейской её биографии.

Вещая птица пожелала, завещала, улетая. Издательство ЖАЗУШЫ. Алма-Ата.

Хорошее у издательства название. Хорошо поджарено. Занозит, зудит, как стрекоза. И обложка гончарная. Осипу бы понравилось.

Отважная женщина по фамилии Бельская из Алма-Аты (сколько Бельских, Бяльских, Беликовых, Бяликов, Беленьких в Израиле?) составила в Алма-Ате компактно Осипову прозу и стихи, вложила в крепкую, как створки ракушки, обложку, а в последние строчки предисловия она помещает, чтобы нам в суете не забыть, назидание Осипа, эти непонятные, неотступные (ну, откуда, откуда они у него?), недоступные моему восприятию мучительные строчки «…забываем мы часто о том,

Протягиваю – дотянуться только чтобы жить – тронуть и удержать фибру дрожащего между нами живого воздуха, протягиваю ладонь в медлительнейшем развороте, открывая и сворачивая один за другим, как в раковину внутрь, пальцы.

– Ромео означил это очень ясно: «стать бы мне твоей перчаткой!» – говорю.

– …как прекрасно! – выдыхает она.

Продолжаю доклад; слова, аккомпанемент из вкраплений слов, лишь поддакивают. Глаза рыщут в поисках тейпа[5 - Так в Израиле в то время называли кассетные магнитофоны (прим. ред.).], радио, чего-нибудь музыко-говорящего. Не нахожу, прошу её напеть что-нибудь из Брамса, из городского романса, какую-нибудь цыганочку из тех, что после войны инвалиды наяривали в поездах, переходя по вагонам, хрипя и растягивая гармонику; хоть цыганское, хоть испанское.

Буквы Flamenco накатывают, слепляясь, перебивая, перехватывая мне руки. Обшариваю ауру – своя? чужая? – прощупать кусочек пространства – ближний? присвоить? или, глянув через плечо, не отбросить даже, а – стоп, замереть в столп. Сюда не иду. Чужбина. И бочком, не воюя, нигде и ничья, отхожу в другой, уже другой кусочек времени, тут другое пространство, и я другая.

Она спрашивает, откуда моё имя.

– Я – самозванка, – и с великой охотой повествую, как в конце трёхтомного словаря перебирала на слух и ощупь список имён за три тысячи лет. Выбирала подходящее. Одну из жёнушек Давида звали Хагит, «ит» – женский признак, приставлен к сути, а суть оказалась замечательно вместительной: «хаг» в иврите – праздник, к нему приходят, пройдя обычные дни. У мусульман это хадж, паломничество к святому месту. У евреев – завершение пути к высшей точке события, когда, насыщаясь ритмом и пением, кругами обходят алтарь с праздничной жертвой. То, что дымится на жертвеннике, заодно тоже именуют «хаг». На исходе торжеств радостный зов «и?сру хаг!», «вяжите на заклание!» (то есть ягнёнка, последнюю жертву) в последний раз накаляет воздух свершением и событием. Этот день так и именуют: «Исру-хаг!»

Кстати, слово «хуг» того же корня, нынче очень расхожее, означает «кружок», когда, усевшись, все заняты чем-то одним.

– А у Вас такое невстречаемое, совсем новое для меня имя Самуэла – откуда?

Оказалось, в честь деда Самуэля, портного. Его вдумчивые пальцы, finger, выправляли невыправимое. Вот и фамилия стала от «фи?нгер» – Фингарет.

– А я-то думала, откуда такая особенная фамилия? Фин! -га! -рет! Финджан-Финджан, далёкие хребты! А это дедушкины пальцы!

– А как это Вы вдруг – и приехали? Всё же, думалось мне, успешная, исполненная трудов интересная жизнь, муж, Эрмитаж, книжки.

– Почему Вы решили – именно сюда?

– Потому что я еврейка.

Самуэла единственная за всю мою израильскую жизнь не допытывается о прежнем имени. Освобождение от объяснений, прилив благодарности как дар окатывает меня. Снова хоть цыганское, хоть испанское.

Высвободившись, оживает cuerpo, вступает в говорение о подступающем и наступившем насущном своём настоящем: вот мой настой, здесь стою.

В помощь бубню «па… па… па-па…». Отбиваю топы без опаски. Соседей нет ни с какой стороны, внизу лишь хозяйственное складское.

Самуэла спрашивает про каблуки, про юбки. Конечно, имеется, всё это покажу ей по-настоящему…

– Но я уезжаю! – вспомнив, вскрикиваю отчаянно, и в доказательство уже без слов, на всю катушку выговариваю, чем займусь в Андалузии в ближайшие дни.

Смотрит неотводимо.

– Вы меня поразили.

А, это хорошо, это по мне. Это в самый раз – насчёт пофигурять и поражать. И клянусь (то есть, просто заявляю): через три месяца сразу по приезде отработаю ей по всем правилам Flamenco, на каблуках с гвоздиками, в настоящей юбке, вскидывая колено, пальцами, запястьями, прогибом на пределе и с настоящим – с диска – дикобразным цыганским голосом, несообразным для здешних мест. И запируем.

Недвижно со своей кушетки она, спокойно:

– Если доживу.

У-у! За окном вечер. Сейчас бы взвыть на луну или без луны. Эти петербуржцы притерпелись ко всему, будто блокада была вчера, пока отошла, и с нею беспокойства мира, но завтра, возможно, явится, так что берём в расчёт, может будет, может нет.

С этим «если доживу» прохожу мимо тяжеленной двери с замком и засовами то ли в котельную, то ли в подвальный склад, топаю к калиточке, выныриваю на улицу Пророков к бомжевато-потёртым посидельцам той же пивнушки. Та же в цветастых волосах разглядывает меня хищно и деятельно. Так же шкурой чувствую их живописное внимание; они провожают моё прохождение по улице Пророков.

Только бы дожила, только бы дожила.

Вниз к автобусу к автостанции, скорее в Ерушалаим и дальше в Испанию. Только бы дожила.

Как увязать, ухватить и увязать в себе это волоконце в совместность. Буду молиться в Испании. Она должна дожить. Она обещала. Это долг. Буду звонить. Буду молиться и звонить.

Возвращаясь в свой страстный город – за автобусным окном чёрные холмы, Иудея – перебираю в голове блиц-заход в оголённое жилище, выталкивающего (вежливо) подрядчика-устроителя. «Мы ждём комиссию». И она на диванчике, поджавши ноги, смеётся сама с собой, незыблема, как высечена в нефрите или в базальте.

О, к ней надо продираться элегантно, не шибко экстравагантно, исподволь; распихивая локтями-локотками вкрадчивую иврито- и русскоговорящую мразь, втолкнуться внутрь вежливо.

Предисловие, снятое с уличной полки

…Не разнять меня с жизнью – ей снится

Убивать и сейчас же ласкать…

…

И когда я уйду, отслуживши,

Всех живущих прижизненный друг,

Пусть раздастся и шире и выше

Отклик неба во всю мою грудь!

19.III.1937 г.

С уличных полок, куда выставляют книжки, отслужившие людям, и книги уже не живущих, сняла небольшую, цвета обожжённой глины. На обложке прописью: «О. Мандельштам». Забрала домой на мандельштамовскую полку.

В преддверии, как отвернёшь твёрдую створку, на развороте желтоватой бумаги, промокшей, подсохшей, где-то скукоженной, в трещинках, как по стеклу вдарили кулаком, в печатных разбрызгах лиловатых чернил – надпись, пожелание Осипа, – ну когда на исходе, и хребет, позвонки, затылок, лопатки и ступни уже успокоены, раскинуты на земле. Бирку к лодыжке ещё не привязали, но, пока небо над ним и над всеми живущими, всеми прижизненными, – пусть откликнется отовсюду и наполнит Осипу грудь.

«Отклик неба во всю мою грудь». Просил о полном дыхании, чтобы, как ветер в парусе, дуговая растяжка и – выпрямительный вздох.

«Отклик неба во всю мою грудь», – говорит Осип. Это когда всё исчезает, исчезает и – «подлинно поётся и полной грудью наконец». Всё исчезает, говорит Осип, остаётся пространство (уже вошло, уже внутри). Звёзды. И певец.

Наполненная грудь, в ней отклик неба. Отклик наполнил её, и дуговая растяжка, отклики-осколки неба в груди, и – «сердце моё разорвите вы на синего звона куски». Звуковая растяжка.

Писано выцветшими чернилами на развороте, сразу как отворяешь обложку в следах житейской её биографии.

Вещая птица пожелала, завещала, улетая. Издательство ЖАЗУШЫ. Алма-Ата.

Хорошее у издательства название. Хорошо поджарено. Занозит, зудит, как стрекоза. И обложка гончарная. Осипу бы понравилось.

Отважная женщина по фамилии Бельская из Алма-Аты (сколько Бельских, Бяльских, Беликовых, Бяликов, Беленьких в Израиле?) составила в Алма-Ате компактно Осипову прозу и стихи, вложила в крепкую, как створки ракушки, обложку, а в последние строчки предисловия она помещает, чтобы нам в суете не забыть, назидание Осипа, эти непонятные, неотступные (ну, откуда, откуда они у него?), недоступные моему восприятию мучительные строчки «…забываем мы часто о том,