По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

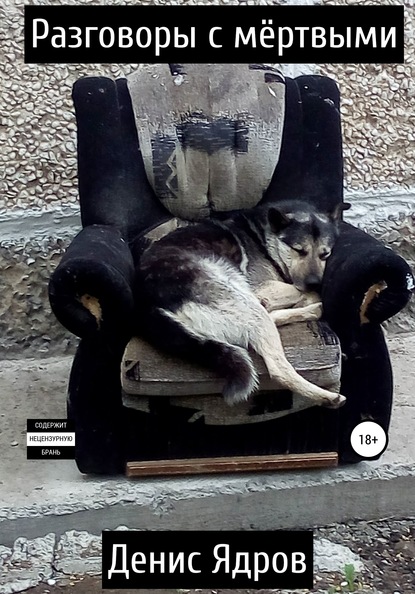

Разговоры с мёртвыми

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Мне пора.

– Извини меня.

Всё оказалось не так плохо. Земля у брата подсохла, и отличить его могилу от старых захоронений стоило большого труда. Правда, вокруг рассыпались чёрные комья, но кому придёт в голову, кроме меня, приглядываться к ним?

Памятник расплющил возвышение холма. Одному на место мне его было не поставить. Я отправился к сторожу, попросил его помочь. Сам сторож помогать отказался. Вместо этого, он отправил меня к двум мужикам, копающим яму неподалёку от сторожки. За бутылку водки мужики помогли водрузить памятник на место.

Больше к брату на могилу я не приходил. А что, если, умерев, он, действительно, стал зомби или вампиром?

В древности тело покойного крепко пеленали, вход в могилу замуровывали, гроб заколачивали гвоздями, а сверху на него наваливали камни. В Испании труп приколачивали гвоздями к доскам, на которых он лежит, голову покойника поворачивали лицом вниз и связывали руки позади затылка. Иногда обезглавливали. Древние египтяне отрубали голову и вынимали из тела сердце.

Лето горело, как лодка с мёртвым викингом, отправленная по течению. Воздух бледнел и холоднел день ото дня. Близилась осень.

Глава 6

Долго стены, сутуля суровые плечи,

Мрак на тачки грузили, чтоб вывезти прочь,

Но к рукам моим, видно, пристала навечно

Затопившая простыни ночь.

Жюль Сюпервьель

Осенью мысли становятся чистыми, как стекло. Как похоронный обряд.

Когда умирал викинг-воин, ему прежде всего закрывали глаза и рот, а ноздри заклеивали. Затем старая женщина, известная как «ангел смерти», обмывала ему руки и лицо, причёсывала и одевала в лучшие одежды. Иногда покойного хоронили на кургане, иногда расчленяли и развозили в разные стороны страны. Бывало и такое, что почившего отправляли на лодке в море, а близкий родственник поджигал судно.

Я вижу гроб-лодку посреди осеннего леса. Жёлтые листья падают на лицо и сложенные крестом руки мертвеца. Вокруг него собрались вороны, ветер подхватывает струйки пара из их ртов, вплетает их в кроны кедров и сосен.

Вдвоём с ночью мы сидим на кровати напротив друг друга и строим планы на будущее. Наши пальцы сплетаются, я впиваюсь губами в её нежные губы. С её плеч сползают бретельки, и платье обнажает круглые груди. Я кладу на них ладони. Под музыку ветра и дождя мы соскальзываем с кровати и танцуем медленный танец. Далеко под нами сплетение рук и ног, пальцев и губ, глаз и ушей.

Насквозь мокрый я прокладывал путь к мужчине, который позвал меня днём. Я не стал сразу откапывать мужчину. Всё равно он мёртв.

Мужчина оказался немолодой, лет пятидесяти, среднего телосложения. Я обвязывал вокруг его груди верёвку, вытащил его наверх. Мне казалось, на свежем воздухе мужчине будет лучше, чем в утробе сырой матери.

Чтобы не измарать одежду, я разделся по пояс. Грязь прилипла к ботинкам, и от этого они стали вдвое тяжелее. Положил покойника в липкое месиво, рядом с ним растянулась крышка гроба. Капли похоронного старца хлестали по спине, били по затылку. Я перевернул скамейку, которая входит в комплект «ограда-гроб-покойник», и сел на более-менее сухую доску.

Мужчину звали Иваном, хотя у мёртвых нет имён. Но я не привык к людям без имени.

– Звёзды, – сказал мужчина.

Я запрокинул голову. Тяжёлые капли застилали взор.

– Жалко, нет звёзд. Я думал, успею посмотреть на звёзды.

– Нет звёзд, – повторил я.

– Да – нет, – грустно произнёс Иван. – И в жизни моей не было ни одной, пусть самой маленькой, звездочки. Знаешь, глупо всё как-то вышло. Всё сплошная глупость. Пахал с удовольствием, но терпеть не мог свою работу. Как все. Любил тихо. Да и не любил. Мы с Катей женились по расчёту. Ей тридцать было, мне тридцать два. Решили, что пора. Зато жили душа в душу, двух детей воспитали. Тоже потому что надо. Знаешь, почему становятся трудоголиками? От скуки. Только дети и работа от неё и спасают. Я иногда думаю, лучше бы не было прогресса. Техника у нас вкус к жизни отняла. Помню, в деревне как утром в поле выйдешь и до вечера пашешь. И веселей было. На танцы ходили, смеялись… А если подумать, та же работа и тот же побег от реальности. А где она – эта реальность? Хотя что я? Кто кому должен вопросы задавать? Это я должен что-то понять уже. Ты знаешь, а я даже не испугался. Не веришь? Четыре дня назад и я бы не поверил. Умирать не страшно. Жить страшно. Ты думаешь, спокойная, тихая жизнь – верх счастья? А вот чёрта с два. Я даже не понял, что сдох. Ничего не изменилось. Работу терпеть не мог, а жена как холодильник. Я к пиву из холодильника относился с большим трепетом. Дети? Не смеши меня. Им, кстати, предстоит ещё и с начальством воевать, и пресмыкаться перед ним, и перед властью пресмыкаться, любой властью. Но только это всё цветочки. А квартирный вопрос? А прокормить семью? Дети привыкли, что мы о них заботимся, и только соску у них отобрали, они мечутся вокруг: что делать, как жить? Я футбол любил. Я все чемпионаты смотрел, в любое время. Бывало, до утра просидишь перед ящиком, а в полшестого уже автобус выгонять из парка. И я вот с такими мешками под шарами за рулём. И главное – закончился матч, и что дальше? Кино закончилось – и пустота. Только что мир спасал, и вот пошли титры. А в реальности всё прозаичней. Сын у меня то мотоцикл украдёт, то колоться начнёт, то из дома сбежит. И милиция к нам ходит, и по больницам бегаем, и адвокатам платим, и выкупы даём. В этом что ли смысл? За детей бороться? А мир и без тебя спасут, да? В кино. Так я же детей от скуки завёл. Вот говорят, что грусть напала, сердце гложет. А ничего не гложет. Скучно просто. Завожу детей, жену, друзей, врагов, кошек, собак – кого угодно, – и ничего не меняется. Так – на месяц, на год, на два от силы. И приелось. Никаких тебе звёзд. Ну выпил, ну переспал с кем-нибудь, дерево посадил, сына вырастил. Выражение такое есть – простое человеческое счастье. Вот именно, что простое. А хотелось бы сложного, – губы Ивана дёргались, выплёвывая слова. – Я думал, что счастлив. Пива нальёшь, футбол включишь и потихоньку пивко цедишь. Мужики мяч по полю гоняют, травка зеленеет, солнышко блестит. А однажды я глотнул из кружки, в голове хрустнуло, кружка выпала, пиво по ковру разлилось, и счастье закончилось. Матч до конца не досмотрел – обидно. И счастья нет. Ни счёта не знаю, ни звёзды не потрогал. А они ведь рядом были: окно открой да руку протяни. Ты понимаешь, о чём я?

Я так привык к темноте, что видел каждую гневную черту на лице Ивана.

– Понимаешь?

Из груди Ивана вырвался страшный смех:

– Зачем всё это? Для чего? Скажи мне!

Скрюченные пальцы схватились за мою руку, покойник приподнялся от земли. Я попытался встать и освободиться от ледяной хватки, но Иван шипел, впиваясь ногтями в моё предплечье.

– Отпусти, – захрипел я. – Отпусти.

– Зачем? Зачем? – исступлённо повторял покойник.

– Отпусти.

И ведь нельзя было кричать. На крик прибежал бы сторож, а я беседовал с трупом. А труп сейчас бы впился клыками в мою шею, и горячая жидкость потекла бы по моей груди. Иван навалился бы на меня, обнял, как любовница, и выпил мою грусть.

– Стой, стой! – услышал я. – Да угомонись же ты. Что с тобой?

Я стоял возле покойника, ночь обволакивала сосны и берёзы. Похоронный спутник заливал картину безумия водой. Грязь, в которой плавало, словно бумажный кораблик, кладбище. Выдох, выдох. Многократно отражённый ночью. Никаких вдохов.

Мертвец вцепился в мою штанину, приподнялся на локте, губы изображали сожаление.

– Сядь, – попросил он. – Сядь, прошу.

Ну конечно: я сяду, а меня ждут твои клыки. Хотя какая разница? Я опустился на доски.

– Спасибо, – покойник по-прежнему сжимал мою брючину. – Только не уходи.

Все они говорят одно и то же.

– Прости, если что.

Ага, тысячу извинений. Я не хотел Вас убивать. Сначала надо унизить, испугать, а потом извиняться.

Иван ослабил хватку, но его пальцы продолжали удерживать ткань.

– Как я ненавидел работу! Не труд сам по себе, а эти морды начальников, эти глупые приказы, самодурство их, высокомерие. Такие важные все, такие шишки. А по сути дела, кто они? Такие же, как я. Так же устроились сюда. Разве что их мастерами взяли или кем там, а я водитель. И что с того? Откуда презрение такое ко мне? А стройки эти комсомольские? Идеалы выше неба. Ленин, партия. Всё это великое обманство. Мы верили им, а они нас обманули. Отняли у нас идеалы. Сами дали, сами и отняли. Что важного осталось? Деньги? Деньги – бумага. Здесь в них толку нет. Эх, как мне копейки кидали в могилу. Не потраченные деньги – в гроб. Мол, там потратишь. А хрена вам лысого. Не на что тратить.

Небесный старец лизал щёки покойника.

– Зачем жил? Для чего? Ни любви, ни хобби. Всё постно, бессмысленно. Как будто стоял в длинной очереди, и очередь до меня так и не дошла. Чего-то ждал постоянно. И главное – умёр, и всё. Через два месяца забудут, а через два года вообще не вспомнят. Знаешь, почему о мёртвых или хорошо, или никак? Чтобы забыть быстрее. Скажут: «Какой был хороший, пусть земля будет ему пухом». И про себя добавят так: «И пошёл он к чёрту». И рюмку водки в рот. И зашибись. Я думал: «С женой плохи дела, на стороне искать счастье надо». Столько баб перепортил, что стыд потерял. И опять ничего не изменилось. Галочку поставил, что ещё одна баба в коллекции, и спокоен. Никакого удовольствия. Весь кайф в том, чтобы уговорить. Мужчина, как хищник, охотится. По ресторанам поводил, комплименты, подарочки-фигарочки, потом – постель. И галочка в блокнотик. И сразу интерес пропал. И когда долго сопротивляются, неинтересно. Только время терять. Врал себе, что нравится спокойная жизнь. Мол, жена, дети, автопарк. Обман. Не хочу спокойствия. Хочу чтобы вдребезги, чтобы любовь, чтобы война, чтобы работа в кайф, чтобы сдохнуть как лампа, перегореть. Что угодно. Пусто-о! – воет покойник. – В мелочах всё. Копошиться чего-то там, потому что, типа, надо. Надо, Ваня, надо. А что надо? Зачем надо? Ну надо, и что? Вот я в могиле. И что дальше? Ни одной звезды.

Ливень заполнял рот покойника влагой. При смыкании губ она вылетала фонтанчиками и стекала по подбородку Ивана.

– Я не могу, – я попытался подняться.