По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

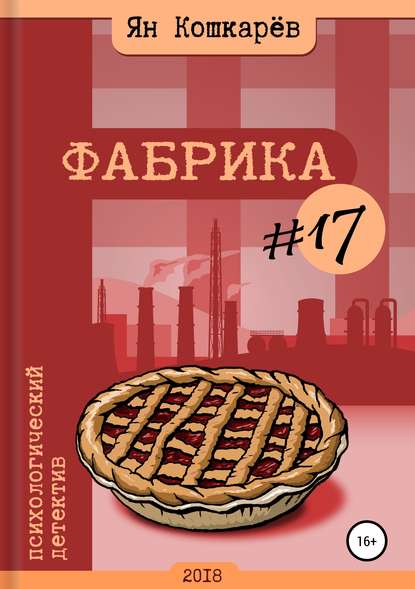

Фабрика #17

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Черт с тобой!

– Молодец! Умница! – обрадовался Ваня. – Зайди в бухгалтерию, пусть командировочные оформят. Пока будешь оформляться, сообщу заказчикам о твоем согласии.

Коренев уставился на тыльную сторону брошюры и продолжил сидеть.

– Слушай, а почему ты мне предложил? – спросил он. – Может, кто-то бы из наших заинтересовался. Например, Михайленко, он и пишет быстро, и с деньгами у него вечные проблемы – все-таки пятеро детей. Он в командировку поедет, будто в отпуск на море. Три месяца вдали от семьи – для него мечта десятилетия. Жене грех жаловаться, потому что Михайленко столько за четыре года не зарабатывает.

– Хотят именно тебя, – сказал Ваня и сглотнул.

– В смысле «именно меня»?

– В прямом. Позвонили и потребовали, чтобы ты лично написал этот опус, а прочих даже рассматривать не желают. Я сразу Михайленко предложил, я же стараюсь заботиться о сотрудниках. Но они уперлись, ни на кого другого тебя менять не согласны.

– Странно, откуда им обо мне известно?

Ваня развел руками:

– Никогда на фабрике не был, ничего сказать не могу.

Подозрительно.

– Им кто-то тебя порекомендовал, – предположил Ваня. – Я бы не заморачивался. Ну, захотелось людям дать тебе работу, подумаешь, делов-то.

– Вот это и подозрительно. Ни с того, ни с сего…

– Накручиваешь. Я бы согласился без раздумий, но мне никто не предлагает, – вздохнул Ваня. – Не рассиживайся, иди к бухгалтеру за авансом. Вернешься – определимся с датами, телефонами и с прочей чепухой.

Коренев пошел к двери, но на пороге остановился и спросил:

– Ты помнишь, как посылал меня на выставку детского рисунка?

Ваня прищурил глаз.

– Было дело. Ты, кстати, так и не принес статью, а я на нее оставил место в макете. Пришлось заполнять полосу рубрикой «Знаете ли вы?» Знаете ли вы, сколько у улитки зубов?

Ваня взял лежащий на столе острый карандаш и принялся затачивать перочинным ножиком. Получалось неаккуратно, грифельный кончик постоянно скалывался.

– Не моя вина. Выставка на следующий день закрылась, и меня попросили ничего не публиковать, – сказал Коренев.

– Какая досада, – отреагировал Ваня безразличным тоном.

– Мне сообщили, что неизвестный молодой человек в нетрезвом виде пытался испортить одну из картин.

Главный редактор сдавил карандаш, и тот с громким хрустом переломился. Ваня в молчании выбросил оставшиеся куски в мусорное ведро и смел со стола опилки.

– Я думаю, этим молодым человеком был ты.

– Да, я. И что?

– Почему?

– Не знаю, – Ваня взял другой карандаш, но не стал его точить, а лишь мял в руках. – Стою, смотрю, и вдруг на меня такая злость нашла. Она с портрета таращилась глазищами, словно сверлила… Прямо в душу заглядывала. Я испугался, в жизни так страшно не было, будто молнией ударило, и сразу протрезвел. Показалось, мгновение – и она во мне навсегда останется. Знаю, звучит глупо, но я решил не сдаваться и бороться, содрал картину и пытался ее растоптать, но мне не дали.

– М-да, – протянул Коренев. – Сколько проблем из-за безымянного детского рисунка.

– Почему же? Было у нее название. Я его тоже порвал.

– И как же она называлась?

– «Многословие», – сказал Ваня, и карандаш в его руках снова сломался.

#11.

Он листал страницы рукописи, просматривал ненавистный текст и не узнавал строчки. Они были его, им написанные, но одновременно чужие, обезображенные сном. Бумага изменила цвет и превратилась из ярко-белого офисного прямоугольника в желтеющий пергамент с рассыпающимися уголками.

Буквы, напечатанные на довлатовском «Ундервуве» с его знаменитыми парящими в воздухе круглыми черными клавишами трансформировались в рукописный текст. Засечки и выносные элементы удлинялись, вытягивали спинки, прогибались по-кошачьи и сплетались завитушками в нечитаемую пушкинскую вязь. Он не столько читал, сколько нашептывал текст по памяти, словно молитву. Язык облачал мысль в шорох заученных строк.

Многословие.

Слово ударило топором в голову и разделило мозг на две половины – на логику и эмоции. Логика скукожилась до размеров спичечной головки и исчезла.

«Молодой человек, вы должны бороться с многословием. Она вам жизни не даст». Старый дурак, путающийся в местоимениях. Для него и кофе, небось, среднего рода.

Попытался прекратить чтение, но язык не слушался и продолжал произносить причудливые сочетания слогов, которых в книге не было:

– …прокрастинация, плеоназм, глоссофобия, логорея, претенциозность, палинфразия, обнубиляция, тифлосурдоолигофренопедагогика, фиброэзофагогастродуоденоскопия…

Сконцентрировался на руках. Сжал ладони в кулаки и перестал переворачивать обветшавшие странички. Рукопись вспыхнула и оставила тлеющие лоскуты, опадающие дождем.

Нужно проснуться! Ему известно, что он лежит на старой кровати, в продавленном матраце, и даже ощущает пружину, упирающуюся острым концом в ягодицу. Одно усилие, и он вырвется из кошмара в осмысленное бытие. Скучное, болезненное, беспросветное бытие.

В сон кто-то проник, словно прыгающий с десятиметрового трамплина олимпийский чемпион, бесшумно, но огромной энергией входящий в воду. Края сновидения раздвинулись, пропустили незнакомца и сомкнулись без следа.

– …прокрастинация, плеоназм, глоссофобия…

Слова пошли по второму кругу, но тише, словно их предназначение исполнилось.

Проснись! Немедленно! скомандовал себе и ощутил крадущуюся сзади прохладную пустоту. Холод тянул в пропасть. Появилось ощущение падения – самой неприятной разновидности, когда валишься назад беззащитной спиной.

По-кошачьи развернулся и приземлился на четыре лапы, то есть ноги… Или все-таки руки? В мыслях наступила путаница. Перед глазами блеснули черные лаковые туфли на высоком каблуке.

Рея!

– Андрюша, вставайте, – пропела она. Ее голос медовой патокой лился в уши и стекал сиропом по барабанной перепонке. – Негоже в вашем возрасте ползать на четвереньках. Вы взрослый и состоявшийся мужчина, которому полагается твердо стоять на ногах.

Она над ним подтрунивала. Он ненавидел быть объектом легкой иронии, не говоря об откровенных насмешках. Он привстал и неуклюжими движениями струсил пыль с колен.

Сон приобрел реалистичность. Привычная для сновидений размытость сменилась преувеличенной резкостью контуров.

Другие электронные книги автора Ян Михайлович Кошкарев

Край

0

0